張維為《這就是中國》第242期:中國優秀文化傳統中的政治智慧-張維為、範勇鵬

guancha

“我們經常引用的講中國政治模式、中國發展模式的一些關鍵概念,都是來自於《尚書》。”

“中國優秀傳統文化最核心的部分還是在我們的經典文獻裏,特別是政治思想和治國理政智慧。”

“古人的經典智慧,在當今如何被應用在國內外的政策上面?”

許多國家都在關注中國的發展模式,中國發展模式的背後是中國的政治智慧和現代政治文明,而這些也都在我們中華優秀傳統文化當中能夠找到根源。在東方衞視7月15日播出的《這就是中國》節目中,復旦大學中國研究院院長張維為教授和復旦大學中國研究院副院長範勇鵬教授圍繞相關議題展開了探討。

範勇鵬演講

黨的十八大以來,黨中央高度重視中華優秀傳統文化的傳承發展,“兩個結合”中的第二個結合就是馬克思主義同中華優秀傳統文化的結合。

中華傳統優秀文化中有一個非常重要的部分,就是豐富而系統的經典文獻,它們篩選保存下了歷代先賢的思想智慧,每一代人讀經典,都可以從中吸取前人的經驗和教訓。我常想,這一點跟今天非常熱門的人工智能是異曲同工的。我們中國的歷史太悠久了,這些經典保留下來大量的信息,它就像大數據一樣,我們每一代後人面臨新的應用場景的時候,可以像“機器學習”那樣迅速地從經典中獲得經驗,從而使我們中華文明可以在幾千年裏不斷迭代和演進。

傳統經典浩如煙海,我今天就以《尚書》為例,跟大家聊一聊其中所包含的政治智慧。

《尚書》最早成書於上古史官之手,保留了大量的政治思想和言論,還提出了好政治和壞政治的標準,指出了天命和民心對政治的要求,總結了治國理政的一些具體方法。黨的歷代領導人都十分重視《尚書》,比如毛澤東主席多次談到《尚書》,習近平總書記也經常引用其中的金句。

我就圍繞着其中的一個主題“政治責任”這個問題來展開談一談《尚書》中的相關內容。

第一點,就是我們應該怎麼來認識政治責任。

觀察當今的世界政治,我們會發現一個大問題,就是很多國家的政府和政客是不負責任的:競選承諾我可以不兑現、政治表演譁眾取寵;對內不解決社會民生問題、對外縱容甚至策動危機和戰爭。其實資本主義國家的政治制度本身就包含這樣一個不負責任的特性。

反觀我們,中國共產黨是以人民為中心,承擔起對中國人民的無限責任。脱貧攻堅、民族復興等等,這些都是我們政治責任的具體體現。

政治責任這個概念,就是《尚書》最早提出的重要概念之一,《尚書》有很多篇章都會強調國家和治國者要擔起責任。比如《尚書·大禹謨》中有“德惟善政,政在養民”“四海困窮,天祿永終”,也就是説治國者你要為民眾的福利負起積極的責任;後來孟子的思想便是從這一句裏闡發出來的,這裏邊也提出了世界上最早的脱貧理念。

既然對人民的責任如此重要,那麼《尚書》就指出,治國者面對責任,要保持一種謹慎的態度。這一點也是中西方政治文化的一個重要區別。

比如西方式的廣場政治文化,它崇尚的是演講、辯論、説服,所以它自然就會產生出表演型的、詭辯型的政治行為。最典型的就是美國總統大選的辯論,今天西方就是典型的表演型政治。

特朗普與拜登首輪辯論CNN視頻截圖

而在中國文化中,政治是一個非常嚴肅的事情。因為中國上古就產生於萬國之合,地大人多,國家的命運和人民的生死是不容兒戲的。因而《尚書》中不斷重申要對治國理政抱着極其敬畏甚至警懼的態度。

比如《尚書·皋陶謨》裏邊就講“敕天之命,惟時惟幾”,就是説治理國家的時候,要時刻保持警懼的狀態;《尚書·五子之歌》中説,治理國家要像用腐朽的繮繩駕馭着六匹馬拉的車,當然要高度警惕;《尚書·湯誥》中也説要像面臨深淵那樣“慄慄危懼”。這個精神在《詩經》裏邊表達為“戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰”,我們中國領導人多次引用這句話,就是要求黨的領導幹部保持清醒頭腦,既要戒懼謹慎,也要有一種臨深履薄的勇氣和擔當。

第二,政治責任要求如何對待人民呢?

大家經常會聽到一種説法:“搞選舉才能讓政府對人民負責。”可惜我們看到的西方式選舉是一種時效性很短的臨時性授權,通常只有四五年,那麼政客的一個理性選擇就是:“我先吹牛承諾,迎合選民,上台再説”;一旦上台,“我也不需要去兑現承諾,因為我要忙着幾年後的競選了”;等任期到頭,拍拍屁股走人,“哪怕我身後洪水滔天”。

但是我們的選舉是非常不同的,因為我們黨的領導決定了我們是一屆一屆“接着幹”,而不是“對着幹”,每一次選舉不會清零上一屆政府的責任。《尚書》很早就涉及到這個問題。比如《尚書·大禹謨》中有一句很重要的話,“罔違道以幹百姓之譽,罔咈百姓以從己之慾”,前半句就是説不能為了迎合百姓而違背治理的大道,後半句是説不能為了一己之私利而違背百姓的意見。

為什麼這麼講?因為真正地對人民負責,決不是去盲從迎合一時一事中呈現出來的短暫“民意”,而是要認識真理、堅守正道。在今天這樣一個移動互聯時代更是如此,這就要求治國者要居心中正,心存大道。

當然,《尚書》那個時代這樣講,本質上還是為了維護封建貴族階級對人民的統治。我們共產黨人不同,人民立場是我們的根本立場。同時我們黨也是人民的先鋒隊,我們要肩負教育人民、領導人民的重任。正如毛澤東同志於1938年在中央黨校的一個講話中所説,共產黨員要當學生,也要當先生。當學生是向人民學習,當先生就是要教育、引導人民,要有當先生的精神,但沒有當先生的架子。

第三,政治責任提出的一個要求就是“天下為公”和自我革命。

西方政治制度自稱為“民主”,但是不管是洶洶民意所造成的多數票的壓制,還是所謂的憲政程序所造成的少數人的專制,它其實都是某些集團私利壓倒了整體公益。在這樣的制度下,一定會出現代表私利集團的政黨,互相爭權奪利,派性至上。

而在《尚書·洪範》篇就提出“無偏無黨,王道蕩蕩”,要求治國者要遵循公正的大道,不能偏向任何特殊利益,不要結黨營私、以私廢公。這個理想就凝練在“天下為公”四個字上,“公天下”成為中國人心中的一個神聖理想。但是直到我們中國共產黨,才真正能夠在中國歷史上第一次踐行這個理想。黨從建立起就是為了人民利益,追求“天下為公”,到建黨百年之際,習總書記在講話中指出,“黨始終代表最廣大人民根本利益……不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。”

堅持“天下為公”是非常不容易的,所以中國人就產生了最早的革命精神。

根據《六韜》的記載,姜太公有一次跟周文王説:“天下非一人之天下,乃天下之天下也。同天下之利者則得天下;擅天下之利者則失天下”。他的意思就是,不管任何人、任何政權,如果追求門户私計,不能踐行“天下為公”,就必然會失去天命民心。

因而,《尚書》在不少篇章裏邊都討論了革命的問題。比如《尚書·召誥》就講,“不可不監於有夏”、“不可不監於有殷”,無比重視夏商亡國的教訓。《尚書·仲虺之誥》裏也説,夏桀失德,陷百姓於水深火熱,而商湯弔民伐罪,所以得到了百姓的擁護。《尚書·泰誓》則直接把商紂王稱為“獨夫”。因而商湯和周武的革命,在《尚書》裏看來是非常偉大的,在《易經》“彖辭”裏被定性為“順乎天而應乎人”。

時至今日,我經常在重温毛澤東主席在開國大典上宣讀中央人民政府公告時讀到的那幾句話——比如“幸賴我人民解放軍在全國人民援助之下”,“為解除人民的痛苦和爭取人民的權利”,“推翻國民政府的反動統治”,“宣告中華人民共和國的成立”——我都會聯想到《尚書》中的這些篇章,能夠感受到一種數千年曆史的迴響和昇華。

湯武革命之後,他其實也面臨着一個怎麼不失掉天命的問題,所以《尚書·仲虺之誥》就強調要“德日新”,每天都要自我反省,這種維新精神同樣也體現在《詩經》裏的“維新”和《禮記》裏的“日新”這些思想。今天我們仍然面臨着如何跳出歷史週期率的問題,黨提出了人民監督和自我革命這兩個答案,這無疑是在馬克思列寧主義指導下呼應、昇華和創新了中華民族幾千年的政治智慧和政道思考。

《尚書》是我們政治智慧的一個寶庫,我今天只能掛一漏萬。

近年來,我們看到中華文化全面復興的繁榮景象,文化、考古、服飾、建築、藝術、民俗等領域都煥發出了傳統之美。不過我認為,中國優秀傳統文化最精華最核心的部分還是在我們的經典文獻裏,特別是其中的政治思想和治國理政智慧。

像《尚書》這樣的經典,它不僅僅是儒家的經典,它也是道家的、墨家的、法家的等等各種思想共享的經典。這些經典裏的智慧,也不是我們通常所講的國學或者歷史文化研究所能夠涵蓋的。

經典是中華文明的源頭活水,常讀常新。比如近代的仁人志士,包括我黨早期的革命家,很多都是從經典中去重新挖掘和復活了很多東西,比如經學,比如墨家、法家、佛家的一些寶貴思想,推動了中華文明的新生。經典也回答了很多人類普遍性的問題,有利於我們理解和應對未來的新挑戰,需要我們從國際比較和現代科學的視角來不斷地重新發現。

今天我們的經典教育和普及還非常不夠,對傳統文化的激活和創新還有很長的路要走。但是我相信中華民族的偉大復興,一定會伴隨着中華優秀傳統文化生命力的大爆發。

圓桌討論

主持人:剛才範老師給出了演講,從中國的優秀歷史典籍當中來尋找我們的政治智慧的一些根源,第一點政治責任,這個是我們整個政府非常重要的一個核心特質。從這一點來談,我想先問問張老師,東西方為什麼對政治責任的理解會那麼不同?

張維為:我覺得一個重要的區別在於,中國曆來是一個幅員遼闊的國家,從而形成了從整體把握、從“道”來把握“術”的思維方法,特別是今天講到《尚書》,你看它整個敍事都是從“道”、“道統”出發來討論問題的,而西方傳統上是小國林立,非常注重“術”。

舉個例子,西方現代政治學的鼻祖是馬基雅維利,他從“術”的層面討論了很多問題。比方説,孔子講“政者,正也”,這個“正”在中國文化中是非常重要的,要求領導人要有正直的品行,要有整體判斷能力、保持公正不阿主持公道的能力。而馬基雅維利是怎麼説的?他説一個君主必須appears to be,就是説,君主看上去一定要有“正直感”(integrity)。你再看現在的西方政治,很多政客連“看上去”都不要了。所以西方政治在“術”的層面玩來玩去,最終走衰是必然的。

現在你重新看《尚書》,如《尚書·堯典》就談“選賢與能”,那個時代就談這個話題了。國家面臨洪水滔滔,怎麼辦?我們要選一個人能夠戰勝洪水,先是鯀,鯀九年戰勝不了,再選一個更好的,選了禹,大禹治水,由堵轉為疏。堯本人選接班人,他沒有傳給他的兒子,他要選賢,看哪個人最好,不傳子傳賢。這些做法我們四千年前就有了,這種傳統影響至今,很了不起的。

從這個角度比較中西政治文化的差別,一個聚焦“道”,然後從“道”出發來關注“術”,一個是直接由“術”來統領一切,結果雙方政治制度品質的差距就越來越大。

主持人:所以我們説“兩個結合”,我們現在看到的這些中國優秀的政治文明,都可以在優秀傳統文化當中找到根基。

範勇鵬:對,您説到中西方政治傳統的根源,其實如果往深裏挖,歷史上一個很重要的根源就是生活方式不同。

中華民族是人類最早的也是最大規模的定居文明,因為定居,所以你要在這塊地方經營、耕耘,你要對自己的未來負責。相比來看,歷史上大多數文明都是產生於遊牧、遊獵,很大程度上它們是靠天吃飯的,這個責任不在我,在老天,大不了換塊地,所以遊居是常態;而對中華民族來講,我們的生存都取決於我們怎麼經營好這塊地,所以產生了一種很強的責任意識。這是從歷史根源來講。

從現代根源來講,還有一個很重要的東西就是資本主義。

因為人類歷史上大多數的文明,它們的統治階層都是直接站在統治者的位置上來統治的,所以不管是中世紀歐洲的貴族,還是中國先秦,像商周的這些貴族,他要統治國家的權力,就要承擔相應的責任。到了戰場上,貴族要去帶兵打仗,要犧牲的,對吧?君子勞心、小人勞力,所以它就要求產生某種責任意識。

但是現代社會產生了一個很獨特的現象,就是資本主義。資本主義是由歐洲新興的資產階級形成的一個社會,他們採取一種間接的方式來統治這個社會,比如通過代議制、通過議會、通過選舉等等,真正的統治階層是隱藏在這個國家的政權機構後面的。那麼這樣一種制度自然就產生了一種“利潤我拿,責任你擔”的甩鍋機制,背後的真正的統治集團是不承擔這個責任的。

而我們中國,因為我們不是資本主義,我們是人民的國家,是共產黨領導的國家,所以從歷史根源和現代國家建構的基礎上來講,我們都是無比強調政治責任的這樣一種文明。

張維為:我再補充一點,我覺得今天討論《尚書》特別好,我們經常講這個觀點,就是中國人民為什麼比較容易接受社會主義制度,這和我們文化基因中有很多樸素的社會主義元素有關。

仔細看我們今天經常引用的關於中國政治模式、中國發展模式的一些關鍵概念,許多都源於《尚書》。比方説民本主義,“民惟邦本,本固邦寧”,源於《尚書》;還有儒家講的“修身齊家治國平天下”,源於堯選擇舜的標準;還有“天下為公”,也是來自於那個時候,背後是對夏、商滅亡的湯武革命的反思,反思為什麼會發生革命。這些都是了不起的政治智慧。

主持人:這《尚書》成書於幾千年前,但是它對於責任的認知、對於道、對於所有的具體做法的認知都那麼成熟,而且還一直影響到現在。所以有的時候真的要讚歎中華優秀傳統文化的博大精深,它到現在都還帶有現代性,這是非常了不起的一件事。

張維為:你還可以比較歐洲。比方説中國文化是最注重家庭的,但是西方從柏拉圖開始就認為,家庭是屬於女人的,男人應該到外邊去,到廣場上去,搞廣場政治等等。而現在幾乎所有研究都證明家庭教育對於人品的成長、對於社會凝聚力的形成是多麼地重要。

在龐培古城柏拉圖學園發現的馬賽克圖像

主持人:就像剛才範老師分析西方的一些政治理念的起源是一樣的,它是一種流動性的,它不需要對這片土地、不需要對以我為中心或者我周邊聚居着的這幾個人負責。範老師剛才演講當中還説到了對人民的責任,對人民的責任就是我們建設一個好的國家、建設一個好的社會時對人民負責任。我覺得這個負責任的理念也是非常與眾不同的,是不是也是中國特色?

張維為:對,實際上中國政治文化中,民心和民意是略有區分的,兩者既相連,又不完全一樣。民意更接近於我們現在講的公眾意見、公眾看法,而民心是一個相對更長期、更穩定的東西。所以孟子講的是民心向背,“得民心者得天下”,民心的份量比民意更重。也就是説,中國共產黨、中國政府要對整個民心負責,對整個中華文明的永續發展負責。這就是我講的“文明型國家”,它是有這樣的一種責任感的。

從這一點出發,你就可以挑戰西方所謂的“民主制度”,它關注的是此時此刻的部分選民,年輕人喜歡這樣的選擇、老年人喜歡那樣的選擇,最後是51%:49%,51%就勝了,贏者通吃。這個制度不對下一代負責,不對國家的整體利益負責,所以它必然是要出大問題的,必然是一路走衰的。

範勇鵬:對,人民是一個整體,所以這會帶來一些問題。比如説人民的某一部分和另一部分的意見是有矛盾的,還有就是有時候人民在信息不充分的情況下,會表達一些還沒有經過實踐檢驗、沒有經過理性思考的意見,這個都是正常的。作為治國者,既要聽到人民這樣的聲音,也要去辨析裏邊正確的東西和偏差的東西,那麼這個時候,治國者必須在心中有一個“正”,有一個真理,要知道什麼對人民的長遠根本利益是對的,然後要堅定不移地做這樣的事情。

這一點在今天是很難做到的,因為現代西方資本主義制度,它就強調民意,而過於迎合這樣一種民意會帶來很多荒唐的現象。最典型的比如大麻合法化,德國總理朔爾茨在推進大麻合法化的時候講了一句話,説明他內心深處其實是非常知道大麻是有害、是會造成後果的——他説,雖然大麻會讓人墮落,但是人民需要它,我要給人民。他實際是一方面在迎合民意,要得到選票,另一方面又要撇清自己的歷史責任。從中國傳統來看,這是一種非常不好的做法。

主持人:其實我就在想,剛才我們講那麼多,包括對人民負責任,非常重要的一點就是要有定力。因為這樣那樣的聲音總是很多的,怎麼在諸多聲音當中去辨別主流是什麼、率先要解決的是什麼、哪些是我們要通過怎樣的方法去長期性地解決它,這是考驗定力的。

張維為:我覺得很重要的一點就是“政治家辦報”、“政治家辦網”、“政治家辦校”,否則你就是政客,而政客就跟着輿論走,被輿論裹挾,結果最後都是短視的政策,最終可能搬起石頭砸自己的腳。另外,隨着時間的推移,特別是在移動互聯網時代,金錢捲入政治的時代,網絡水軍充斥的時代,這個時候更需要有政治定力和判斷力,認清什麼最符合中國的長遠的根本的利益。

範勇鵬:在移動互聯時代,甚至還會出現假民意。另外我再補充一個也是很重要的角度,就是民意有時候即使是真的、是對的,那麼有沒有現實的條件去實現它,這也是要考慮的一個問題。

比如明末大儒王夫之就講過一句話,他説做官員不能有“求成求可之躁願”,就是説你做任何事情,哪怕是正確的事情,也要在它的條件具備、讓它各方面的因素都能夠彙集起來,我能夠做到的時候,我再來做。

主持人:就像當年香港“修例風波”鬧得那麼兇,大家其實都很着急,最後出台香港《國安法》,出台一系列法律制度的安排,然後問題就解決了。這個就是等一個合適的時機,而這個等的過程就是在考驗定力。

在香港中環拍攝的國家安全法宣傳板新華社

在《尚書》當中,特別説到像“維新”“日新”,這個我們普通人都知道,就是要不停地刷新自己、要迎接青春的自我。其實中國共產黨也是學習的政黨,也是自我革命的政黨,善於不斷地謀求進步。放眼世界上其他的政黨,這點是不是比較難有?

張維為:我覺得這個確實是中國政治文化非常可愛的一面,“苟日新,日日新,又日新”就是我們生活的一部分,中國人擁抱新事物的熱情舉世罕見。我們這個民族、這個文明見過大世面,它會平衡,利大於弊的時候,它就勇敢去做,如果是先進的生產力,我們就勇敢地擁抱它,然後在發展中解決可能出現的各種問題。

這不光是我們中國共產黨的風格,也是中國政治文化的一部分,老百姓也是這樣的,他擁抱新的東西,但他是守正創新,沒有丟掉“本”。總體上,中國人善於借鑑別人的長處,但不盲從。

主持人:先把正道守住,在正道的基礎上,我們有大量的實踐,然後再去創新。

範勇鵬:所以有時候我真覺得中華民族是世界上最古老又最新的一個文明,真的,有時候自己都覺得特別敬佩。包括像“維新”這樣思想的出現,其實有兩個很重要的條件,第一就規模要足夠大,第二歷史要足夠久,有足夠多的歷史經驗,才能產生出這種特別智慧的理念。

像《尚書》裏邊,很多篇章都充斥着一種難——治國之難。這麼大一個國家,堯舜禹到夏商周那個時代,放到今天的世界上都是個大國了,所以治理起來真的是很難的。這就要求你謹小慎微,“戰戰兢兢”,同時又要勇於擔當,不斷地去面對新的條件、新的環境,做出新的變化。

湯之《盤銘》曰,“苟日新、日日新、又日新”。這是商湯王洗臉的一個盆裏邊銘刻的一句話,説明商湯王每天早上起牀洗臉的時候,都會看到水的倒影裏邊有“苟日新、日日新、又日新”這幾個字。這是一種什麼樣的精神?真的是很可貴的。

另外,從《周書》之後,我們看到的是革命之難。

周原來是個小國,偏在一隅,是陝西地區渭水流域很小的一個小邦,周人都管自己叫“小邦周”,結果不小心滅掉了超級大國“大邑商”,把它滅掉之後,周人心裏有一種惴惴不安的感覺,“我憑什麼把它滅掉?那隻能説是天命。但是天命給我了,我能不能守得住?我如果像商一樣腐敗、動盪,然後搞各種殘暴的手段,最後天命一定會走的。”所以周人就產生了一種很強的天命觀,認為必須要不斷地更新自己,才能夠維繫下來。這些東西,如果你放到一個沒有很久歷史、很大規模的文化裏,它很難產生出這樣一種強烈的維新觀念。

我們現代的很多理念,包括馬克思主義,包括很多思想的更新,比如像毛澤東主席和黃炎培的“窯洞對”,包括我們近幾年提出來的解決歷史週期律的“兩個答案”——人民的監督和自我革命,我覺得這都是非常偉大的歷史的迴響和昇華。

主持人:周王朝説天命如何去珍視,用現在的大白話説,就是要珍惜任何的基於人民對你的信任的託付,這樣你就會有真正的責任感、歷史感,然後就會踏踏實實地把事情做好,以回報人民的信任。

觀眾互動

觀眾:孔子在《論語》中提到了一些不同的治國理念和策略,比如説“君子和而不同”,強調的是領導者在保持個體差異的同時實現和諧統一。所以我想問的是,古人的這一經典智慧在當今如何被應用在國內外的一些政策上面?謝謝。

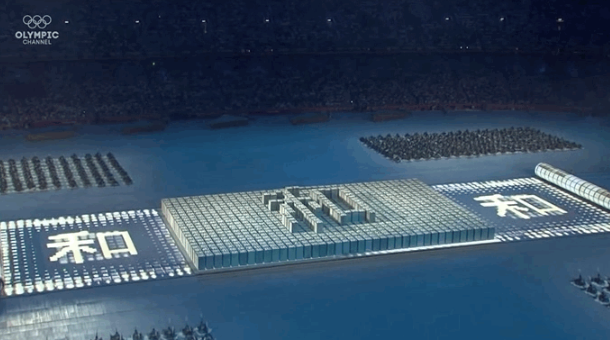

**張維為:**我們不久前在北京參加“和平共處五項原則”發表70週年盛大紀念活動。習近平主席發表了演講,簡單地概述了這段歷史,背後就是“和而不同”的理念。因為當時的國際背景是整個南方世界——亞非拉國家內部有各種各樣的制度,但究竟能不能形成一種團結的力量,一起來反對殖民主義、帝國主義?最後做到了。

我們參加會議下午的論壇,法國前總理德維爾潘有一點講得非常好,他説現在回頭看70年前提出這個“和平共處五項原則”,它催生了一個非常巨大的、帶有全世界影響力的不結盟運動,這個運動很大程度上可能使我們避免了第三次世界大戰。然後他又講了一點,説70年前這五項原則誕生於亞洲,背景是亞洲國家的文化強調“和”,強調“和而不同”,現在看來今後世界的和平與繁榮還要依靠亞洲。

我覺得他講得非常到位。我發言時就講,歐洲現在失去了和平,失去了發展,但亞洲,特別是中國和東盟過去四五十年沒有戰爭,大家都在聚焦發展和繁榮,這個代表未來的方向,背後就是我們遵守基於和而不同理念的五項基本原則,而歐洲沒有遵守。

範勇鵬:我非常同意張老師講的這個觀點,另外我要補充一點,並不是説“和”了我們就完全不要“同”,這一點反而是今天我們很少有人注意到的,恰恰也是今天這個世界遇到的一個比較大的挑戰。

強調“和”是一個目標,但是“和”的目標的達成是需要一定程度的“同”的。比如西方社會現在爆發出的各種身份政治,當一個社會因為這些東西導致連基本的“同”都沒有了,更不要講“和”了,最後一定是亂。所以我們《中庸》裏有一句話,叫“喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和。”我們不強調大家一定要“同”,強調的是“和”,但是前提是大家要“發而皆中節”,要有一個基本的共識、共有的價值。

如果大家真的走到連基本的對話交流的東西都沒有,社會被細分成各種各樣的羣體,各種身份互相亂鬥,最後唯一獲益的是誰?就是少數的陰謀家、少數的統治集團。他們會利用這種方式把人民分而治之,挑動羣眾鬥羣眾,我覺得這也是我們要警惕的一個東西。實際上這些年在我們的互聯網上,也有很多人或是有意、或是無知跟隨地在做這樣的事情,這是要高度警惕的一個東西。

張維為:上次芒克論壇那個主持人也問過我這個問題。他説,“你説‘文明型國家’,那你們怎麼看待現在西方的身份政治,中國有沒有身份政治?”

我説,我理解西方的身份政治是個人原子化文化傳承衍生出來的,每個人都強調自己的個性,強調我與別人不同。我當時沒有跟他講,這樣的原子化社會在21世紀將是難以運轉的,作為一個良好的社會,它太缺少整合能力。

我接着説,中國是一個“文明型國家”,一個具體的表現就是我們的文字跟西方語言是不一樣的,我們的語言本身就是一種求同存異的語言。最簡單的例子:我們的所有和水有關的東西,加上三點水,比如江河湖海洋;和金屬有關的東西,加上金字邊旁,如金銀銅鐵錫。為什麼?就是我們祖先在創造文字的時候,他就考慮在這麼複雜多變的世界上我們要強調所有物質的共性。

現在證明這種思維傳統是多麼地重要,尊重我們自己的傳統,在出現矛盾的時候多強調共性,強調大家共同的地方,這是我們政治文化基因裏的東西。從這個角度處理各種矛盾,效果會好很多;否則像中國14億人的大國,都強調“差異”的話,整個國家都要解體的。

圖自2008年北京奧運會開幕式視頻

觀眾:《尚書》“天下為公”中的“天下”,在我們現在全球化背景和多元文化下是否仍然起到作用?我們現在談到的“天下”,是否包含其它國家?

**張維為:**我們國內有一位學者,叫趙汀陽,你可以讀讀他的東西。他基本上就認為,中國這個“天下”概念有地理的一面,現在整個世界也可以叫天下,這個沒有問題。關鍵是,政治上,這個“天下”概念怎麼落地。他借用的就是西方經濟學裏面的一個概念——“帕累託改進”。它的基本道理就是,你一個人的利益可以變得更多、更好,同時其他人的利益不受損害,這就是個基本的改進,而這個改進人家不會反對。

他同時又提出“孔子改善”或者“孔子改進”,用儒家的觀點。也就是説,我推進自己的利益,實際上可以帶動其他人的利益共同推進。他説自己的這個概念更加包容,更加能夠解決世界上的問題。換句話説,“天下”這個概念在今天的國際舞台上還是能夠發揮很多作用、給人以啓迪的。

範勇鵬:“天下”是一個非常有魅力的概念。其實在中國歷史上,“天下”始終是有不同維度的,有現實的維度,也有想象的維度。

簡單地回顧歷史,比如像上古時期講的“天下”,它主要是一種現實的關切,比如《尚書·禹貢》裏邊都講到了中國的政治秩序的空間、範圍是一個同心圓,比如叫“五服”,有的文獻裏邊叫“九服”。它一圈一圈擴大之後,這個文明的厚度、濃度是在不斷稀薄的,甸服、侯服、綏服、要服、荒服,到了荒服,甚至荒服往外,實際上就是世界了。但是中國人在情懷裏邊把這個當成一個“天下”,沒有把它分得那麼清。也就是説,我們這個文化講究的是“無外”,至大無外,我們都是能夠把它容納進來,但是我們更關切的是我們能夠起作用的這樣一個空間。

到秦之後,隨着中國人知識的發展,已經知道沿着河西走廊往那邊走有西域,東南亞我們也都已經開拓了,所以這個時候原有的“天下”概念就變了,更多變成一種對世界的想象,但同時我們還有一個狹義的“天下”。

到了近代,有個巨大的變故,就是西方世界以一種所謂平等的文明,甚至比我們某些方面還強的一個形象出現了,那麼中國人腦子裏就產生了如“萬國”這樣的觀念,“天下”這個觀念大家就談得不多了,但實際上它裏邊包含的意義、價值依然在。

今天,隨着中華民族偉大復興的日益實現,我們到了重新把“天下”這個概念拿出來,用來解決當代世界問題的時候了。實際上這些年我們的很多倡議,比如“三大全球倡議”“人類命運共同體”,其實都是現代意義上對“天下”的一個新的闡釋。

觀眾:對中國典籍中的一些智慧,我們中國人很容易就能夠理解並且接受它,但是西方人跟我們有着不同的成長和生活環境,我們如何讓他們更好地理解中國的傳統文化呢?

張維為:我們中國研究院就是在做這方面的工作,我們就是想通過原創的中國道路和中國話語研究,把中國和世界説清楚,還要把中國話語推向社會、推向全世界。所以我們即使討論一個古代的概念,往往也力求用一種國際化的方式表述出來。比方説,我們講“選拔加選舉”,我説選拔源於包括《尚書》裏邊提到的“選賢與能”,也就是“選拔”,選舉更多有西方的因素,我們講中國的制度特徵是“選拔+選舉”,這樣一講人家都能聽懂。

範勇鵬:文化基因是一個比喻式的説法,它是可以學來的。從這個角度來講,我覺得我對中國傳統優秀文化的傳播是比較樂觀的,就是隨着中國的崛起,會有越來越多的人有需要,那麼他就會主動來學。

但是,我們自己的傳播、普及、研究還是遠遠不夠的。大家可能經常在自媒體上能刷到一些國學的視頻,社會上有各種各樣的國學班、讀經班,但是它裏邊有很多東西是商業性的,比如修身養性、為人處事,這個東西很重要,但在中國的傳統文化裏邊從來不是核心,中國的核心其實是正道,是怎麼給天下萬民提供一個政治秩序、能夠讓四海享受到好的生活,這是中國文化最精髓的東西,需要我們花更大的力氣來傳播、來教育、來培養。

另外一點就是語言的轉化、語言的總結。其實我們中國今天的發展成就、我們的政治生活裏邊有很多很多非常寶貴的東西,所以我個人提一個倡議,就是今天我們可能需要去創造一種新的經典,比如像《尚書》這樣的文體,我們應該把好的宣言、文獻整理出來,編成新的經典文體,讓它便於傳播。

最後一點,我們從內心深處要有一種自信:近代以來,我們把很多東西打倒了,有些是有必要的,但有些寶貴的東西,我們當時為了現實的目標把它也打倒了;今天要基於自信,基於現代的科學精神,重新來檢討。

我最近一直在讀《毛澤東年譜》,我讀到1921年毛澤東同志在創辦湖南自修大學時寫的一個宣言,當時他就提出來,要取古代書院形式納入現代學校內容。這就是一個很好的例子,就是我們古代的、傳統的一些東西,要把它重新披沙揀金、去除糟粕,把它現代化,為今天所用,這樣它自然就能夠有助於我們傳統文化的復興和傳播。

張維為:我補充個例子,我看過一個視頻,就是在非洲,一箇中企主管用帶着河南口音的英文自信地與非洲同胞講解新質生產力。這背後是發自內心的自信,他就講中式英文,人家也能聽懂,背後是思想本身的力量。當然,要結合當地國家的實際來傳播中國理念和中國經驗。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。