程亞文:美國砍向中國的“三把斧”,是在自斷其臂

guancha

【文/觀察者網專欄作者 程亞文】

1996年,英國曆史社會學者哈羅德·帕金(Harold Perkin)做了一項研究,專門探討美國、英國、德國、日本和蘇聯的經濟模式差別,尤其對美英為代表的股東資本主義與德日為代表的利益相關者資本主義做出了優劣比較。

帕金在其相關著作《第三次革命:現代世界的職業精英》(The Third Revolution: Professional Elites in the Modern World)中指出,利益相關是一個社會形成高水平信任和合作的關鍵,也是後工業社會持久成功與生存的秘訣。但不幸的是,社會精英們看起來並沒有意識到它的必然性,這使那些背離了利益相關者主義的國家,有可能在未來重演蘇聯和它的衞星國剛剛遭受的命運:社會不滿、經濟內爆和政治崩潰。

這些國家有哪些呢?帕金認為是剛剛“戰勝”蘇聯、贏得了冷戰勝利的美國、英國等西方國家。

這個説法在當時過於“離譜”,沒有引起多少人的注意。上世紀90年代,西方世界還沉浸在蘇聯解體的巨大喜悦中,“蘇東劇變”被認為證明了西方制度的優越性,美國成為“新羅馬帝國”的輿論,一時在國際上輾轉流傳,當時的美國政治精英們志得意滿,相信正迎來以自由、民主為一統的“歷史的終結”,新保守主義也在其後不久出山,意圖對全世界進行民主改造。美國怎麼會是蘇聯呢?聳人聽聞吧!

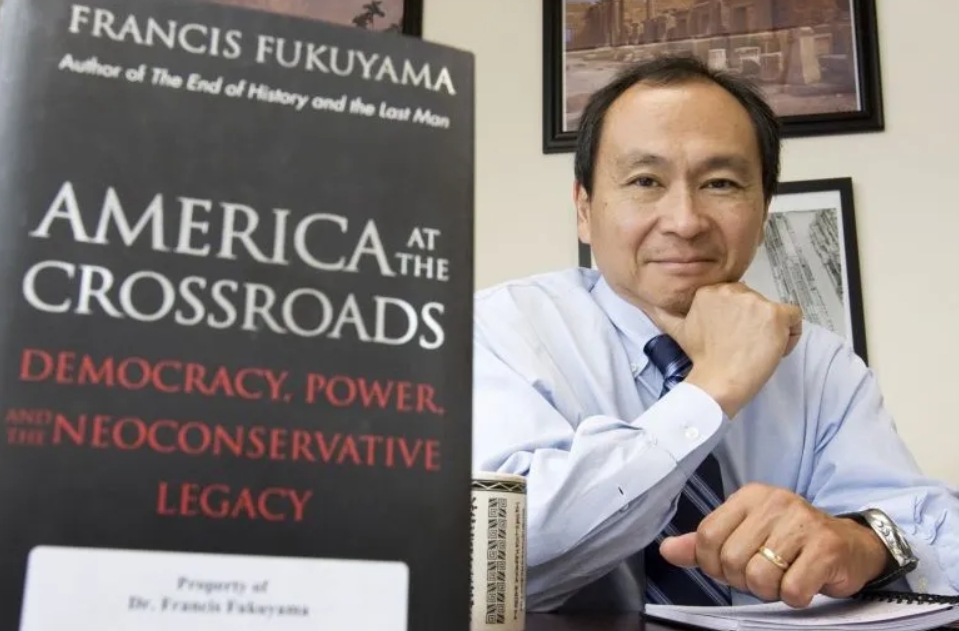

福山和他的“歷史終結論”,是那個時期美國精英的代表路透社

在美國精英們構想着一個美國化世界的時候,不少對歷史有了解、對現實有感覺的中國人,也在那時開始擔心:當蘇聯這道厚實的屏風撤除後,美國會不會也對中國痛下殺手?畢竟,無論在政治制度、意識形態還是種族構成、國家潛力上,美國都有充分的理由選擇中國作為新的敵人。畢竟以往是因為蘇聯這個“共同敵人”的存在,以及中國過於弱小,才使在上世紀80年代,中美關係迎來了短暫的“蜜月期”。

這種擔心並非杞人憂天,“新羅馬帝國”的政治精英們不相信任何人,甚至包含美國的盟友。在上世紀80年代,因為“小兄弟”聯邦德國和日本在經濟上表現得比美國還要亮眼,後者一度曾將這兩個國家列為需要應對的“經濟競爭對手”,其危險性甚至排在頭號戰略競爭對手蘇聯之後。

以至於1988年的美國總統競選,“敲打日本”竟然成為一個熱門話題。美國《商業週刊》當時所作的輿論調查也表明,大多數(68%)美國人認為來自日本的經濟威脅比來自蘇聯的軍事威脅更加不利於美國的未來。兩位美國政治學者喬治·弗裏德曼(George Friedman)和梅雷迪思·勒巴德(Meredith Lebard)還鄭重其事出版了一本著作,名曰《下一次美日戰爭》(The Coming War with Japan),預言美日對亞洲西太平洋事務主導權的爭奪將導致兩國再次發生衝突。

不過,“日本威脅論”並沒有流行多長時間,冷戰結束後不久就被“中國威脅論”所取代。

1997年,另兩位美國學者理查德·伯恩斯坦(Richard Bernstein)和羅斯·芒羅(Ross H.Munro)合著《即將到來的美中衝突》(The Coming Conflict With China)一書,書中寫道:“本書關於中美衝突以兩個基本命題為基礎:一個是中國在一個多世紀以來備嘗艱辛之後,現在正擔負起大國角色。第二個命題是:至少一百年來,美國在亞洲追逐的目標是始終如一的,這就是,防止任何一個國家支配那個地區。”

在2001年喬治·布什擔任總統後,美國已對中國磨刀霍霍、展現出大幅度改變對華友好政策的傾向,只不過“幸運”的是,一場突如其來的“9·11”事件,打斷了美國政治精英的戰略安排,預定中的美中衝突得以延後。

2017年,特朗普政府發佈《國家安全戰略》,中美關係急轉直下視覺中國

砍向中國的“三把斧”

以2017年12月特朗普政府發佈《國家安全戰略》、以及隨後發動中美“貿易戰”為標誌,由美國選定的美中衝突,終於還是到來,而且還被認為,這將會是未來相當長時間內中美兩個大國間關係的常態。

回首改革開放以來得益於中美合作的中國經濟高速增長,中國輿論場最近幾年來的一種聲音,是中國應當盡力維護中美合作大局、防止中美關係再受到破壞。這其實不言而喻,無論是中國的當政者還是民間,都不希望中美關係向壞轉變,沒有多少人願意去“破壞”中美關係和以美國為敵。

但這並非中國一方的願意所能決定,一些美國政治精英認為中國會擋住“新羅馬帝國”腳步的思潮,在冷戰結束之後便已產生,也早已對中國心懷忌憚。不過,直至21世紀的第一個十年,美國國內還沒有對要不要、如何與中國對抗形成共識。進入新世紀第二個十年後,隨着中國成為世界第二大經濟體,“不能放任中國發展”的輿論在美國漸成大音,2015年前後,美國戰略界發生了兩次關於中美關係的大辯論,阻止中國復興在美國不同政治勢力間達成共識。

接下來,一切便按照寫好的劇本展開。在前總統特朗普和現總統拜登任期內,全世界的人都已看到,世界上影響力最大的兩個國家,雙邊關係急轉直下,已劍拔弩張、勢如水火。

在特朗普當政期間,美國開啓全面對華戰略競爭,與特朗普在政見上高度對立的現總統拜登,執政後在對華關係上蕭規曹隨,延續了前者的大部分對華政策,並逐步擴展了對抗範圍。2022年10月,拜登政府發佈的《國家安全戰略》中指出,“中國是唯一有能力、有意願挑戰國際秩序的戰略競爭者”,未來十年是對華戰略競爭“關鍵的十年”。這一戰略定位是前所未有的,也意味着中美關係在政策層面的結構性改變。

戰略是目標、步驟、手段與方法的結合。觀察最近七年來美國針對中國出台的系列政策和措施,可以看出美國以中國為戰略競爭重心、以長期競爭為主要基調的對華全面競爭戰略,已經成型。這從2022年5月26日美國國務卿布林肯在喬治華盛頓大學發表的其任內首次對華政策演講,和今年1月30日美國國家安全顧問沙利文在美國外交關係協會(Council on Foreign Relations)就美中關係發表的演講中,就可見一斑。

布林肯和沙利文演講的主要內容,是拜登政府當政以來如何逐步推進對華競爭戰略,他們並不掩飾當前美國已將中國定位為“改變現狀”的崛起國,認為雖然上屆特朗普政府做出了對“中國所構成的挑戰的範圍和性質的認識”,但還並未形成對應的戰略和工具,拜登政府則清晰制定了完整的對華戰略,一度將中美關係定義為“競爭、對抗與合作”,又“優化”修訂為“投資、結盟和競爭(invest、align、compete)”,即進一步投資美國國內建設,鞏固盟友體系,以及在“實力基礎上”同中國展開公開競爭。

在具體步驟和手段上,美國對華全面競爭戰略已全方位展開,沙利文概述了美國三年來的行動與成果,包括做出了《基礎設施投資和就業法案》《芯片和科學法案》《通脹削減法案》三項“歷史性的立法”,通過產業政策推動公共投資、扶植清潔能源、半導體生產等“對於未來的發展、韌性和安全來説”關鍵的重點產業,增強美國工業實力;對外強化美國在全球的聯盟網絡和夥伴關係,以及不斷強化的國家安全保障政策。沙利文認為這些行動及其成果使美國展現出了“韌性和重塑能力”,這為應付中國挑戰創造了強大的國內外基礎。

早就有觀察者指出,美國當前“對付”中國的勁頭和策略,是冷戰期間應對與蘇聯的全球戰略競爭和上世紀80年代與日本的經濟競爭的結合,目標明確、多管齊下、手段毒辣、逐步推進。從競爭領域來説,主要醒目表現在以下三個方面:

一是在經貿領域實施對華漸進性有選擇“脱鈎”、重組全球產業鏈供應鏈的同時,對內實施“新華盛頓共識”指導下的產業政策。

在高科技領域通過建立“小院高牆”,將中國與美西方儘可能徹底地阻隔開來,以此來維護其科技優勢;在一般經濟交往和貿易領域,通過“友岸外包”和“近岸外包”,將一些重要和關鍵的產業鏈從中國移出,降低對中國的依賴,最終目的是產業鏈供應鏈“去中國化”,在世界上形成兩個有聯繫但主要是平行的市場體系。

形象點説,拜登政府對華經濟競爭戰略是“三條腿的板凳”,即關税、技術補貼和出於“國家安全”考慮的限制措施,還不遺餘力拉攏盟友結成“去中國化”的“統一戰線”。

二是在軍事和安全領域,強化地緣政治競爭,構築對華戰略包圍圈。這方面的做法,與冷戰期間美國對付蘇聯的方式高度相似。

最近幾年來,美國強化了美日、美韓等多個雙邊同盟體系,主導建立了美日印澳四國安全對話機制(QUAD)和美英澳三國協調機制(AUKS),以及推動北約與東亞盟友國家間的合作。對全球“中間地帶”,美國則盡力拉攏,塑造將中國排除在外的“全球南方”話語,弱化中國倡導推進的“一帶一路”倡議的實施效果和中國在“全球南方”的影響。

在戰略部署上,增加了在靠近中國的東海、台灣、和南海的軍事存在,強化對華威懾。還意圖如法泡製俄羅斯與烏克蘭的衝突,挑撥中國與周圍存在領土或海洋爭端的國家發生劇烈衝突,在屬於中國內政的台灣問題上,也加大了干涉力度,使中國忙於應對周圍的處處“烽火”,以此消耗中國國力。

三是文化和意識形態領域,重啓文明敍事,推進價值以外交,對華髮起認知戰。

最近三年來,美國已發起召開三次全球“民主峯會”,喊出的口號是“反對威權主義”。與以往相對淡化政治制度與意識形態區別相比,今天的美國重拾“民主VS專制”概念,將現實中國異已化為美國和西方國家對立面的國家和文明存在。

這種以文明和國家制度差別為話語、以“敵/我”區分為核心特徵的政治意識形態,曾經是冷戰期間的典型政治語言,它所隱含的“文明-野蠻”敍事,又是19世紀歐洲國家對外建立殖民正當性的道德掩飾。它想達成的另一個效果,是對中國在國際社會中進行形象塑造,將中國的政策和行為統統污名化,從而逼迫國際社會選邊站隊。

從目前對華戰略競爭所稟持的理念、所採用的手段來看,美國已對華展開“總體戰”。尤其值得注意的是,軍事凱恩斯主義再次在美國被激活,從美國主流精英中流轉出來的一種聲音,是主張動員、整合各種資源,與中國展開一場你死我活的全面競爭,甚至在必要時與中國“不惜一戰”。這種動輒言戰的傾向是危險的,一場主要大國間的戰爭會是全人類的災難。

美國民眾高舉“讓美國再次偉大”標語CNN

何時從“帝國”中夢醒?

美國以冷戰般的方式發動對華戰略競爭,所為當然是霸權。它能捍衞美國作為“新羅馬帝國”的尊榮和像擊垮蘇聯一樣“打敗”中國嗎?

中國並非當年的蘇聯,世界其實也已非當年的世界。新加坡前外交部長楊文榮去年接受德國《明鏡》週刊專訪,認為世界正在從兩極化和之後暫時的單極化向多極化發展,在多極化世界中建立秩序是可能的,但美國當前仍然在抵制這種趨勢,還沒有為一個多極化世界的到來做出思想準備,它所想到的仍然是“註定領導”而且是唯一“領導”,這是很不明智的。

美國應該從霸權的迷戀中走出來,學會在一個多極化世界發揮作用,但這卻是這一屆美國政治精英所不可承受之重。

在中美關係尚未破局的奧巴馬政府時期,時任總統奧巴馬在多次演講中,就曾一再提出要堅定維護“美國第一”的世界地位;前總統特朗普提出的口號,是“美國優先”和“讓美國再次偉大”;現總統拜登所堅持的,仍然是美國的“全球領導”地位。對霸權的執拗,已是近年來大國關係出現激烈對抗、國際秩序瀕臨崩潰、全球局勢充滿動盪的重要成因。

對此,美國政治學者羅伯特·吉爾平(Robert Gilpin)認為,相比於崛起時刻,霸權國家在進入霸權瓦解時刻時,反而更加危險,因為它會竭盡全力維護霸權,也就更加容易衝動行事。美國目前染上了霸權崩潰恐懼症,特朗普時期的對華貿易戰,拜登政府延續對華四處圍堵的措施,非常類似於20世紀上半葉英法兩國對其他新興國家的做法,英國經濟學家凱恩斯(John Maynard Keynes)在當年參加巴黎和會時,就指出這樣做對歐洲將是災難,美國前國務卿基辛格在研究這段歷史時,同樣指出了這一點。

無論美國如何努力,20世紀90年代在蘇聯解體之後,美國有如“新羅馬帝國”一般的權力優勢,是一去不復返了,這既在於美國自身,當前美國的內政已陷入重重危機,國家內部的消耗已使其無暇他顧;也在於全球力量格局的變化,20世紀中下葉經過去殖民化進程後,獲得獨立自主的那些第三世界國家,如今不少國家獲得了較好發展,在世界經濟、政治中的份量不斷提升,它們已在稀釋“二戰”結束以來的美國霸權。

讓霸權崩潰的力量其實更多源於霸權本身,因為霸權是消耗性的,全球性霸權的財政成本,是任何國家難以承受之重。同時,霸權本身就藴含了霸權崩潰的基因,因為現代的政治性霸權必然與資本霸權合而為一,需要資本主義全球化為政治霸權鋪路,但資本意志與政治意志既可能合作,也可能背反。資本是反國家的,政治霸權還是以特定國家為依託,這使得霸權在藉助資本意志達成政治目標時,資本意志有可能要挾政治意志對其讓步,逐漸脱離霸權政治意志對其的規制,進而資本意志左右政治意志,從而造成霸權崩潰。

在20世紀80年代以來的全球化前半程,資本意志與國家意志的互動,強化了美國霸權,但進入後半程即最近二十年來,資本的全球擴張,也獲得了越來越大的與政治意志博弈的能力,從而在內部動搖了美國的社會和政治基礎。

進入新世紀以來,美國已在自己推動的資本擴張和全球化中發生了內部的利益疏離,3.4億美國人不再是利益共同體,這已嚴重損害美國作為政治共同體的前提。無論從當代互聯網技術的去中心化特徵、20世紀後期以來發展中國家的興起,還是從霸權本身的自毀性來説,霸權對於人類來説都在成為往事。不管願意還是不願意,美國都需要接受霸權不可能持續的事實,儘管它是痛苦的。

沉浸在帝國餘夢中的眾多美國精英,仍不願意面對這個面目全非的世界,尤其是不能反躬自問題,直面自身的危機。

當然,清醒的人還是有的。哈佛大學歷史學家尼爾·弗格森(Niall Ferguson)最近撰寫了一篇文章《我們現在是蘇聯人了》(We are All Soviets Now),認為美國當前社會、政治和經濟問題與蘇聯後期相似,包括長期赤字、軍隊臃腫、政府幹預經濟、軍隊效能低下、老年領導人、公眾對機構懷疑、社會問題、醫療體系問題和虛假意識形態,他警示美國需重視這些問題,避免重蹈覆轍。

儘管弗格森當前所説的這些話,相比帕金在1996年所做的分析來説已是後知後覺,但它聽起來仍有點“怪誕”或不可思議,尤其是對一些一直主張“以美國為師”的中國讀者來説。但這兩位將美國與蘇聯相類比的學者卻明白,今天的美國已經病得不輕,有可能是難治的重病,這種病已不可能通過對外“尋找敵人”來解決,而要從認認真真對自身和內部化於解堵做起。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。