安格斯·迪頓:美國人濫用藥物要中國負責?這是美國自己對自己發動的“鴉片戰爭”

guancha

藥物濫用、吸毒、酗酒和自殺,這是美國目前面臨的嚴峻社會問題。正如美國共和黨副總統候選人萬斯在他那本著作《鄉下人的悲歌》中所講述的那樣,無數像他母親那樣的美國中年白人陷入酗酒、吸毒、失業的深淵,紛紛走向不自救的道路。據美國CDC的估算,2023年全年因嗑藥過量而死亡的美國人比2022年下降,但仍然高達10.75萬人。

美國諾貝爾經濟學家安格斯·迪頓和安妮·凱斯在他們的新著《美國怎麼了》(Deaths of Despair and the Future of Capitalism)中,非常詳細地記述了這樣一批低學歷美國白人羣體,回答了他們為什麼會在過去三十年成為“絕望死亡”急劇上升的主要人羣,並深刻分析了美國資本主義辜負眾生的原因。

近期,觀察者網就中國讀者關心的熱點議題,與《美國怎麼了》的作者之一諾貝爾經濟學家安格斯·迪頓進行交流。

安格斯·迪頓和觀察者網編輯遠程連線,交流他的新書《美國怎麼了》(中信出版社2024)視頻連線截圖

【文/觀察者網 高豔平】

單獨挑中國作為罪魁禍首 無益於問題的解決

觀察者網:《美國怎麼了》主要關注的是低學歷美國白人的“絕望死亡”,您提到有三大誘因是自殺、藥物和酒精。但是什麼導致了絕望死亡率的增加,您在第五章中提到了幾個原因:如全球化、技術變革、員工醫療成本上升等。你似乎不同意一些流行的觀點,例如人們變得懶惰;或者特朗普和其粉絲所説的移民、中國人竊取了美國工人階級的工作,為什麼?

安格斯·迪頓:我認為懶惰的觀點是荒謬的。我不認為人性在過去四十或五十年裏發生了很大變化,我也不認為人們變得懶惰。此外,這是作家查爾斯·穆雷提出的觀點,而這是錯誤的。如果人們變得懶惰,不願意工作,那麼工資就會因為勞動力短缺而上漲。而實際上,工資卻下降了。所以,我認為懶惰的觀點並不成立。

移民問題非常複雜,我自己也不完全確定我的看法。我們必須考慮過去100年來的移民情況。移民問題在所有發達國家都是一個非常困難的問題,移民的大量湧入影響很大。我認為很多人擔心移民擠佔就業市場,或者移民壓低工資,在某種程度上這是對的。因為進入美國和許多發達國家的移民大致分為高技能和低技能兩類,而高技能移民通常受到歡迎。所以問題的爭議在於低技能移民。

我絕不會使用“竊取我們工作”這樣的詞語,但全球化確實給世界各地的工業帶來了影響。很多以前在美國製造的東西,現在在墨西哥、越南或中國製造。這讓很多美國人感到憤怒。所以問題不在於特朗普是否正確,而是很多工人對此感到不滿。

比如,在北美自由貿易協定(NAFTA)之後,西南部有很多社區消失了,因為所有的工作都消失了,這些社區也不復存在。所以,人們對此感到憤怒是可以理解的。

我認為挑出中國作為特定的罪魁禍首並沒有什麼幫助,但中國製造的產品確實給世界各地的發達國家帶來了挑戰。

美國藥商正在靠殺人賺錢 就像當年發動鴉片戰爭的英國人一樣

觀察者網:由於中國製造的全球地位,西方主流媒體和美國政客不斷指責中國應為毒品引起的絕望死亡負責,特別是芬太尼,這對中國人來説是令人震驚的。毒品成癮在美國並不是新鮮事。您在《美國怎麼了》第九章中寫道,1971年有34%的美國士兵吸食海洛因,20%的人成癮,而當時的中國還沒有開放。您也明確指出,藥物濫用是導致絕望死亡率上升的部分原因,其中一個數據比較嚇人:2012年,醫生開出的阿片類藥物處方量已經足夠所有美國成年人吃一個月的。您能進一步解釋一下嗎?實際上誰應該為美國的阿片類藥物死亡負責?

安格斯·迪頓:首先讓我糾正一個事實。你説1971年34%的美國士兵海洛因成癮,那是34%在越南的美國士兵,因為那裏阿片類藥物非常容易獲得。

即便如此,我認為,美國的藥物濫用一直是一個巨大的悲劇。在我的書中,我把美國在1990年代末和2000年代初發生的事情與中英鴉片戰爭做了一個類比。

中國的讀者對鴉片戰爭都很熟悉,在鴉片戰爭中,利潤驅動的商人——用恐怖分子或許更合適,他們是我的同胞蘇格蘭人——想要打開中國市場,就迫使當時已經衰弱的大清王朝允許他們給中國人販賣鴉片。所以19世紀中國發生的事情就是,富裕的資本家們通過使人鴉片上癮並殺死他們來致富。

這在1990年代末和2000年代初的美國再次發生了,製藥公司中最臭名昭著的是薩克勒家族的普渡製藥公司,他們銷售改良版的海洛因,使大量美國人上癮,導致數十萬人死亡,而他們因此致富,這一點堪比當年的鴉片戰爭。

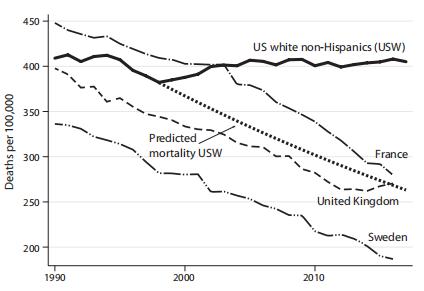

美國非西班牙語裔白人(粗黑線)在45-54歲的死亡率,並沒有像法國、英國和瑞典那樣下降。作者測算

有趣的是,同樣的藥物在歐洲也有,但並沒有引起大規模的死亡,原因是歐洲的監管機構不允許公眾濫用這些藥物。

美國之所以會這樣,我們認為這主要歸結於美國的政治體系。在這種體系下,立法者非常依賴大公司的資金。他們長期為大公司服務,並沒有試圖阻止藥物蔓延。

最終,是醫學界意識到情況的嚴重性,並停止了藥物供應。然而,這已經引發了非法藥物蔓延,首先是海洛因,然後是芬太尼,芬太尼更容易上癮,也更危險。現在它成了一個非法流行病,最初是合法流行病,但後來變成了非法流行病。

總的來説,美國並不是唯一一個面臨藥物問題的國家。芬太尼是一個全球性問題,因為芬太尼很容易製造,價格低廉,而且非常致命。

沒有人相信美國人濫用藥物要中國人負責,就好像美國的槍支流行病要發明火藥的中國人負責一樣。芬太尼的某些化學制劑的確是中國生產的,但中國政府正努力與美國政府合作控制這一問題。我敢肯定,那些説中國應該對此負責的説法,就是美國媒體關於中國的愚蠢説法之一。我們需要共同努力解決這個全球性問題,而不是相互指責。

觀察者網:感謝您不帶偏見的回答。您提到了關於藥物成癮的問題,並指出包括醫生、監管者和製造商在內的多方面責任。您還深入指出這説明了民主政治在解決阿片類藥物危機方面的失敗。你能否詳細解釋一下?

安格斯·迪頓:這不是民主政治的問題,問題在於需要大量資金來助選的金錢政治。這往往使一些立法者對大企業非常友好,因為資金來自他們。這在世界各國都是一個頭疼的問題,因為沒有政治家會討厭錢。

我知道中國發動了一個大型反腐運動,而在美國很多這類事情是合法的,因為政治家需要大量資金才能當選,而當選的人通常對企業非常友好。

我認為問題不在於民主,而在於民主的腐化。在歐洲,他們有民主,但沒有像美國那樣嚴重的毒品成癮問題。

歐洲為什麼沒有出現”絕望死亡“的上升?

觀察者網:您剛剛也提到了,二三十年前,跨國公司將工廠遷移到了像中國和越南這樣的發展中國家以獲得更高的利潤,歐洲同樣經歷了失業的挑戰。但為什麼這種“絕望死亡”在歐洲受教育程度較低的工人階級中沒有出現,可否再展開説説?

安格斯·迪頓:這是一個非常有趣的問題。我認為歐洲在應對全球化帶來的失業問題上做得更好。工業化和大規模移民,對每個人來説都很困難。但歐洲有覆蓋廣泛的福利制度。所以,如果你在歐洲失業,會得到比在美國更好的照顧,這對緩解歐洲“絕望死亡”很有幫助。

歐洲對貿易衝擊一直持開放態度,因為這些國家相對於美國來説是小國,相對於其GDP而言貿易量也很小。

此外,歐洲的阿片類藥物監管比美國做得更好。剛才我們已經討論過,這與金錢政治有關。

另一個重要因素是歐洲的醫療成本沒有美國那麼昂貴。在歐洲,這些費用是通過一般税收支付的,而在美國,醫療費用是由工人的統一税收支付的。我在書中解釋過原因,這意味着美國的公司高管和安保人員的醫療成本是一樣的,所以公司有很大的動力裁員。這種壓力在歐洲不存在。

我認為歐洲並非沒有出現嚴重的“絕望死亡”,以上是三個非常重要的原因。但有一個特別悲慘的例子是在我的祖國蘇格蘭,因毒品而造成的死亡率幾乎和美國一樣高。

美國經濟發展沒有善待低學歷人羣

觀察者網:您的研究顯示,高等教育在減少“絕望死亡”方面作用關鍵。我的問題是,美國老百姓對此有多大的認識?以及他們在多大程度上希望通過接受高等教育來克服失業的危機。在中國,如果一個人失業了,他更可能會去參加培訓或者參加技能考試以提升自己,而不是酗酒或吸毒。

您還提到,學士學位的收入溢價是對受教育的獎勵,也是上大學的動力,但在第11章中,您指出這種激勵似乎作用不明顯了,1996年至2017這段時期,取得大學比例的年輕人佔總人口比例沒什麼變化,為什麼呢?

安格斯·迪頓:首先,正如你説的,美國過去幾年確實上大學的人數增加不多。

如果追溯更遠,美國曾是世界上教育領先的國家之一,美國的教育水平比大多數歐洲國家都要高。而且,學士學位的收入溢價在20世紀80年代大幅上升:當時擁有學士學位及以上人羣的收入比普通工人平均高40%;到2020年,經濟學家們估計已經高出80%。

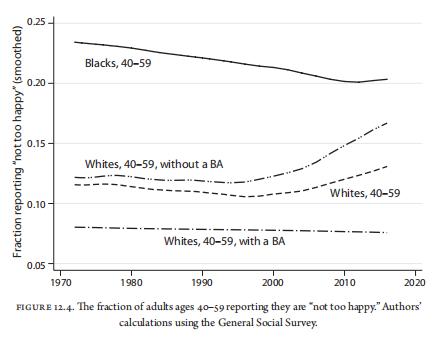

40-59歲美國成年人中自我報告“不太幸福”的人口比例,上圖顯示,沒有本科學位的白人羣體不幸福比例在2000年之後大幅上升(第二根虛線)。作者測算

但在過去幾年裏,大學入學人數並沒有大幅增加。事實上,只有大約38%的美國人擁有大學學位。

我認為大多數美國人都知道擁有大學學位是非常有價值的,但我們需要謹慎看待這一點,因為不僅是教育,我認為還有許多其他因素導致沒有大學學位的人生活更艱難。而且很多人在50或60歲時也沒有意識到他們需要大學學位,這在二三十年前,似乎也不像現在這麼重要。

我一直主張,我們沒有很好地對待沒有大學學位的人,很多人失去了工作或從事低薪工作,而很多好工作被留給了擁有學士以上學位上的人,而實際上這種工作並不需要學位。因此,這方面存在一些問題。總的來説,這非常複雜,但可以肯定的是,美國人明白擁有學位是非常重要的。

儘管會被説成是共產主義 但我主張美國應該有更多監管

觀察者網:美國低學歷人羣的生活水平下降,很多人願意相信這是市場經濟運轉造成的,包括藥品行業。但您認為政府代表人民進行干預是必要的,這與中國政府經常做的非常相似。但是您在書中也提到,有人批評奧巴馬醫改加劇了藥品的濫用,您怎麼看?

安格斯·迪頓:美國芝加哥那批極右翼分子會這麼説,要麼批評百姓懶惰,要麼批評政府做的一切都是錯的。奧巴馬政府的醫改讓藥品濫用更嚴重是胡説八道。

政府需要成為一個更有效的監管者,這是我的觀點。歐洲在藥品公司、大型科技公司等方面的監管要比美國更有效,但依舊不如中國那樣的全面監管效果顯著。

因此,這些事情是有等級之分的。美國的監管我認為太過寬鬆了,為防止災難發生,美國需要更好的監管。

我認為歐洲的監管做得更好,但有很多反對者認為由於監管過多,讓企業難以生存,所以歐洲沒有亞馬遜、沒有谷歌、沒有奈飛,這些大科技公司被認為是美國科技的偉大成就。但我反而主張我們需要更多的監管,特別是對製藥公司和在美國的銀行系統。

觀察者網:那麼具體到醫療行業,您認為政府應該如何發揮更好的作用,使得醫療行業不要成為“絕望死亡”的推手?

安格斯·迪頓:必須降低成本,所以我支持單一付款人制度(單一付款人醫療保障制度是一種由税收資助的全民醫療體系,覆蓋所有居民的基本醫療費用,費用由獨家公共系統承擔,編者注)。

這在美國的右翼經濟學家看來,會認為我可能是某種共產主義者。但我認為,如果沒有這個,美國就永遠無法控制醫療成本,永遠無法讓每個人都享有醫療保險。

美國的健康問題並不是因為健康系統太糟糕,而是因為它太昂貴了,而且這正在使國家破產。這就像有一條巨大的蟒蛇纏繞在你的脖子上,吸走你身體裏的所有空氣,吸走了我們本需要用於其他用途的大量國民收入,這就是它造成的危害。

事實上,近年來我們在對抗癌症方面取得了巨大進步,但我們所討論的大多數死亡案例,如絕望死亡和心血管疾病,實際上與醫療系統幾乎沒有關係。

無論誰當選,希望美國能繼續推動有利於工人的政策

觀察者網:最後一個問題我覺得很有意思,在世界範圍內都有廣泛的討論。近年來,全球供應鏈經歷了一波新的重塑浪潮,美國和歐洲正在努力使製造業再次繁榮。所以,您認為受教育程度較低人羣生活狀況的下降趨勢在未來會逆轉嗎?

與此同時,像OpenAI這樣的新技術正在從擁有大學學位的人手中奪走白領工作,甚至我們新聞從業者的工作。那麼您認為,受過良好教育的人未來是否會面臨失業,成為絕望死亡的主流羣體嗎?如果這種情況發生,該如何應對這股新潮流?

安格斯·迪頓:目前美國大選正在進行之中,未來不管誰當選,我希望能繼續推動有利於工人階層的政策。這可能會使情況有所好轉,但現實中確實有很多阻力。

AI技術就是其中之一。達龍·阿西莫格魯和西蒙·約翰遜最近有一本非常好的書《權力與進步》,討論了歷史上的技術變革。他們認為AI這樣的技術變革,可以被用於多種用途。歷史上發生的技術變革使得掌權者得到了好處,我現在擔心的是人工智能被科技巨頭控制,而科技巨頭並不真正關心工人階級的利益。

我還非常擔心美國的一個問題是,我們曾經有代表私營部門工人的工會,現在基本上都消失了。現在企業的權力比以前要大得多,這件事的潛在風險更大。

我無法預測未來,但未來仍然任重而道遠。

美國諾貝爾經濟學家安格斯·迪頓的新著《美國怎麼了》(Deaths of Despair and the Future of Capitalism)作者供圖

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。