口述|周東華、江澄、宋淵:麻防是國家需要,分配到麻風病院就是去祖國最需要的地方

guancha

**編者按:**中國人民的健康水平,是國家衞健事業進步以及社會主義現代化的重要標誌。

新中國成立伊始,百廢待興,衞健工作面臨着傳染病、寄生蟲病和地方病流行,醫療衞生資源短缺、水平低下的嚴峻形勢;當時,中國人均預期壽命約為35歲。

75年的砥礪奮鬥,中國衞健事業取得了非凡進步,14億人的健康水平得到顯著提升;據2023年統計數據顯示,中國人均預期壽命達到78.6歲——這是75年前的兩倍多。

75年來,中國人不僅徹底甩掉“東亞病夫”的帽子,還積極參與全球健康事業的發展。這條艱辛的道路上有科研工作者、醫護人員、志願者等無數人的無私奉獻。

國慶75週年之際,觀察者網將以新中國麻風防治作為敍述切口,陸續刊發三位麻風防治醫生的口述回憶。

他們的故事被記錄下來,得益於杭州師範大學歷史學系周東華教授數年來的走訪和研究。周東華教授近年來專注於中國麻風病防治史,整理境內外館藏的明清以來麻風隔離防疫史料,研究不同歷史時期政府和社會的麻風隔離防疫觀念、實踐與制度變遷,釐清教會、精英和政府在其中的不同角色,從麻風隔離防疫歷史出發探討國家治理傳染病的公共衞生史。在如今國家和大眾重視健康的背景下,總結歷史經驗,總能對未來有所助益。

(上篇)口述|周東華、梁宇:當時不知道麻防任務這麼艱難,但要是重來一次,我們還會堅守第一線

對談二|江澄:跟馬海德試點麻風普查工作

【人物小傳】

江澄,1940年出生於江蘇興化。1958年畢業於江蘇省鎮江醫校三年制中專,後任沐陽縣衞生防疫站醫士,曾參加衞生部瘧疾、絲蟲防治班、江蘇省麻風防治班、全國麻風實驗研究班等,擔任衞生部麻風病專家諮詢委員會委員兼秘書、顧問,《中國麻風皮膚病雜誌》等期刊編委。

先後赴菲律賓、美國、印度、韓國、馬來西亞等地研修、考察及出席國際會議。以麻風臨牀、流行病學、社會醫學、健康教育、防治管理等為方向發表論文50餘篇,執筆起草麻風系列規劃、技術方案、診斷標準等文件,籌編《中國麻風學科史》等麻風專著。曾獲全國科學大會獎、國家科技成果獎、衞生部醫藥衞生科技進步三等獎、國家科技進步二等獎及國家科技進步一等獎等。

筆者:您當初是如何走上從醫之路,並參加醫務工作的?

**江澄:**1955年我畢業於南京城南中學(現南京市二十七高級中學),出於興趣,本想走美術之路;但是由於我家中有6個兄弟姐妹,共10口人,而這個大家庭只靠我父親一個人維持,因此生活十分拮据。在這種情況下,即使我能考上大學,家裏也無法負擔我的學費和生活費。所以父親希望我學醫,報考南京醫校,這是當時南京唯一的醫生學校,這個學校後又改名為鎮江醫學院(現江蘇大學醫學院),這便是我的母校和我走上醫學之路的肇始。

1958年我從鎮江醫專畢業後,被分配到沭陽縣(現屬江蘇省宿遷市),在沭陽防疫站開展工作。當時正值愛國衞生運動,核心任務是“除四害”,即消滅蒼蠅、蚊子、麻雀和老鼠。“除四害”具體實施起來就是捕殺、驅趕、噴灑藥物等。

1952年,為防禦細菌戰,決定在全國開展及時有效的愛國防疫衞生運動。求是網

我們防疫站的工作人員都親自揹着噴霧器,用配製的噴霧劑到廁所等地進行噴灑和清理。我曾跟隨南京醫學院專門研究寄生蟲病的教授學習如何消滅蒼蠅和蚊子,並開展研究工作,比如計算噴灑藥物前後的蒼蠅和蚊子數量,以及它們死亡的時間。我們還要消滅老鼠,採取了各種措施,包括爬到房頂上敲鑼打鼓,製造噪音來驅趕麻雀和老鼠。

高苴鄉是全縣距離最遠的鄉,後來開展“四無鄉”的創建工作,我也有幸參與環境衞生整治、綠化,以及改造廁所等相關工作。原先的廁所條件十分簡陋,往往只是用玉米地圍起來,極不衞生。對於普通老百姓而言,隨地解決是最常見的情況。

針對這種情況,我們開始建造公共廁所,並採取糞便無害化處理措施。因為糞便中含有的蟲卵會導致寄生蟲感染,所以需要通過高温發酵來消滅蟲卵,這在很大程度上改善了農村的生活條件和公共衞生狀況。

沭陽縣高苴鄉成為江蘇省第一個“四無鄉”,即無蠅、無蚊、無鼠、無麻雀的鄉村。這些成就都被記錄在報紙上,包括我參與撰寫的報道,這些檔案至今仍保存着。

筆者:麻風在過去作為令人聞風喪膽的慢性傳染病,您是如何開始對麻風防治工作感興趣、且為之深耕五十載?

**江澄:**從事麻風工作其實在我負責瘧疾防治的時候就已經開始了。當時瘧疾發病率很高,高達80%-90%。因此針對瘧疾,我們防疫站執行“12字口訣”,即“上門送藥、康復在口、嚥下再走”。

“上門送藥”實際上就是求人家治病。在沙家公社搞瘧疾試點預防服藥時,我們基本上天天一大早就開始一家一户地送。“康復在口、嚥下再走”,作為醫生,我們不但要把藥送到病人手中,還要親眼看着病人把藥吃下去。我們秉持着“送藥上門、送藥到户、送藥到人”,也依照“送藥到手、看不到口、嚥下再走”的原則工作。

在沭陽開設麻風村之前,江蘇省裏搞普查試點,我們沭陽公社也有一個試點,但還不是防疫站。1958年後,才有了聯合診所,創辦時的條件十分困難。病區全部都是草房,院裏最多的時候有250個病人,但只有我一個醫生和兩名護士。除了乳膠手套是買的,其他都是自己做的或請裁縫加工的。

乳膠手套對我們來説是個奢侈品,消耗量很大,但條件艱苦,我們用不起新的。所以每一次下班後,醫生護士都有一個重要任務——補手套。一個破舊的手套,吹口氣,用剪子剪後正好是個圓的。我們用補鞋子的膠,把漏氣的洞補起來,一個手套能補十個以上的補丁。因為補丁多,手套用之前要捏一下檢查是否漏氣。

但一個麻風村再窮再困難,都有兩個必備的大設備,一個是高壓消毒器,用於給衣裳、鞋子、襪子等工作服高壓蒸汽消毒;另一個是國產顯微鏡。

我們需要走整整3里路才到病區,上下班是按照規定的,八點鐘上班,十一點半左右下班;書、筆記本都必須留在中間區,戴好帽子、口罩、襪套,衣服全部換好,才能進入工作區。下班後到中間區脱手套、衣服,把鞋子放在福爾馬林消毒池消毒,明天繼續穿。高壓消毒器放在中間區,換下的衣裳由臨時工洗衣員先清洗後放在高壓鍋裏消毒。

鹽城市大豐區的麻風殘老康復村/資料圖現代快報

我們自己要採購藥物,包括止疼藥、消毒酒精等一些常用藥。當時交通條件不好,路面很顛簸,我經常和一位護士用扁擔把藥抬回來。

在這種情況下,我們採取“先門診後病房”的方法。病人到這裏看病,我們開藥,病人拿了藥就走,不要錢。門診結束後,我帶着護士巡房,講醫囑,護士記下來後到藥房拿藥。病人和工作人員之間有一部電話,對外有一部電話,沒有電話時用廣播通知。晚上我們必須隨叫隨到,有點像現在的住院醫師負責制,如果病人有緊急情況,比如神經疼或自殺,我們必須立刻拎上一個小馬燈返回。

到了1962年8月份,因為我有一定的經驗積累,被正式分配到萬山村搞麻風防治。

筆者:您在萬山村從事了將近二十年的麻風防治工作,工作條件如何,麻風防治有何進展,在工作中又曾遭遇過怎樣的困難?

**江澄:**沭陽縣很窮困,萬山村更是幾乎與外界隔絕,交通不便,環境極為艱苦。從1964年到1984年,將近20年時間裏我們都在艱苦的環境中工作。

麻風相關工作,可以説在中國歷史上找不出任何一個與之相似的疾病防治工作。當時大家都不瞭解麻風病,都覺得一旦確診麻風,不僅讓全家、甚至全村人都受到影響,所以社會氛圍對麻風病患和麻風醫生有歧視。

有一次我在縣城的沭陽旅館落腳。因為我曾待過這家旅館,和工作人員熟悉,登記後就安頓下來了。我住的是雙人間,和另一位客人聊天,介紹自己是萬山醫院的醫生。雖然沒直接稱呼為麻風病院,但在沭陽“萬山”醫院就是麻風的代名詞。第二天早上起牀發現對面的牀沒人了——另一位客人昨天晚上就離開了,我還安慰自己花一份錢睡了個包間。

在萬山村治療麻風病人時,神經腫大後病人失去了希望,想要上吊。用藥、催眠、打安眠針都沒有效果。當時需要做病理切片,我查閲資料後瞭解到“神經稍末翻轉術”。在神經末梢水腫、發硬脹痛的情況下,國外的醫生會採取手術治療。我們將病人送去醫院,但如果病人沒有錢,縣醫院外科不收,只能由我來醫治。雖然我不專攻外科,但病人的痛苦就是我的痛苦,我責無旁貸。上海的陳家琨院長也是如此,現在自然是不被允許了,但在特定的歷史環境下,必須要有醫者站出來。

我曾前往浙江培訓,開始重視科學治療,注重病理的正規性。後來我自己買了一台國產的病理切片刀。切片不得超過四微米,磨刀要一個月以上。肉也得從軟變成硬,要用二甲苯將裏面的水吸出來後,再用融化的石蠟浸泡固定,保證硬度一樣。變硬後再用切片機切成四微米,再從水裏撈出來放在玻璃片上看,最後做成病理報告。除了切片,報告也是自己做。其他醫務人員很佩服我,還把切片稱為“江澄片”。

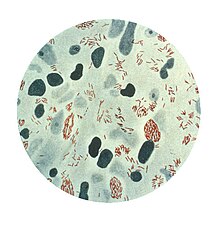

麻風桿菌維基百科

筆者:在國家的高度重視下,1961年秋,中國衞生部顧問馬海德醫生前往江蘇海安,帶領百餘人專家科研團隊,逐步開啓全民麻風病普查工作。您曾參與其中,可以具體談談當時的普查過程嗎?

**江澄:**當時選定海安進行普查,是因為海安有一個麻風病院。江蘇省非常重視麻風防治,當時的綜合防治措施歸根到底就五個字——“查收治管嚴”,在這個過程當中,也有宣傳活動,比如幻燈片、廣播等形式,於是後來又改增為“宣查收治管嚴”。

通過專業性普查得出來的發病率,才是科學的數據。於是,出現了海安這個普查試點。醫生團隊來自江蘇、上海,還有廣東的隊伍前來支援。因為廣東一直是麻風病高度流行區域,解放以後防治比較早,來了許多防治專業人員,所以總的來説這個普查隊伍的人員數量和專業程度是很強的。

但是,即便有這樣的力量也難以完成工作,因為海安那時候最少也有四五十萬人口,光靠這個專業隊伍、這麼點人是無法完成的,所以只能抽查一部分,就這樣對其中七個公社進行全員專業性普查。

專業性普查的開展時間大概是九月份,普查工作總指揮是縣委書記,而且有專家組顧問,如馬海德1、李桓英2等人,在我印象中馬海德就是總顧問。解放以後我們第一次看到外國人和我們一起工作,還能講一口帶陝西腔普通話,普通話講得比我們還標準,大家都非常驚奇、也非常感興趣。

馬海德看望麻風病人/資料圖

李桓英看望麻風病人/資料圖

我們一共有四個大隊,我被分在第一大隊,每個大隊分成幾個普查組,一男一女搭配合作,我跟來自廣東的一位女同志搭檔前往仇湖公社。當時的要求是必須100%普查,只要是登記的户口都要查,最少要在97%以上。但對我們來説,幾乎是100%。兩個人互相配合,從早到晚工作,完全靠兩條腿走路,因為路極為崎嶇,沒有一次是騎自行車的。我們在進行檢查時是十分嚴格的,除了看,還要摸幾個主要的神經部位。

由於不少村民外出,所以還要查漏補缺,主要方法就是堵門。早出的村民我們就早上去堵,晚歸的村民晚上去堵;而且當地水網密佈,船民具有一定流動性,我們還得站在橋頭堵;在橋上不但可以堵我們自己要查的人,也可以堵其他小組的,查過之後把我們得到的信息再提供給其他人,幫助其他大隊查漏補缺。我們的普查率從97%提高到100%,就是靠都這樣反覆堵,才能最終達到。

每個大隊除了每天的普查工作以外,晚上回來還要開會彙報當天的工作情況,當天問題當天解決,彙總統計。我記得在鄉政府公社裏面有一些查出來的是病人或者懷疑病人,要由三個專家一個一個地查。他們查的時候也叫我們過去看,所以我們在農村完成的普查基本接近100%或者説99%,這個數據的真實性不言而喻。

城鎮的人口流動性相對農村來説更強,因此當我們在農村完成普查的時候,城鎮才完成92%,於是其他大隊前往支援。一個大隊檢查兩個居委會,我們在各個居委會檢查時,縣委書記總指揮和三位專家在全城巡迴檢查。通過這樣的努力,完成城鎮達到95%以上普查率的目標。

完成城鎮普查以後,以馬老為首的專家組便抓住這個機會給我們組織了一次技術教育。在培訓的那幾天,馬老對我的鼓勵對我影響至今,他給我題詞“祝你在建設社會主義及麻風防治工作中取得更大的成就”,讓我堅定了做好麻風防治工作的信念。他強調麻風防治是為了社會主義建設,這個信念和他的鼓勵使我能堅持幹下去,甚至退休以後還一直在幹,幹到現在已經五十多年了,或者説,我可以幹到死為止。

這都是在馬老精神的鼓勵下,當時的他鼓勵着24歲的我,即使他生活中也經歷過種種沉浮,他仍然堅持做自己熱愛的麻風事業,用現在話來説叫不忘初心,我也秉持着不忘初心的精神;直至今日,麻風基本在我們國家消滅,作為“老麻風”我倍感驕傲。

**注1:**馬海德(1910-1988),原名喬治·海德姆,是第一位加入中國共產黨的外國人,也是新中國成立後第一位加入中國籍的外國人,參加過紅軍、八路軍、解放軍。1936年初,馬海德受中共中央紅軍邀請,由上海前往陝北提供醫療救助,於1937年2月加入中國共產黨,開啓他投身中國革命和新中國建設55年的傳奇人生。新中國成立後,馬海德申請加入中國國籍,1950年被任命為衞生部顧問,全身心投入到麻風防治工作中,改變了中國數十萬麻風患者以及數百萬麻風患者家屬命運。1988年9月23日,衞生部授予馬海德“新中國衞生事業的先驅”榮譽稱號。

**注2:**李桓英(1921-2022年),生於北京,1945年畢業於上海同濟大學醫學院,次年前往美國約翰·霍普金斯大學攻讀碩士,畢業後留校任職。1950年,李桓英被學校推薦到世界衞生組織工作;1958年任期結束後,她辭去世衞組織的印度尼西亞、緬甸的熱帶肉芽腫(雅司病)和梅毒兩種熱帶病專家的職務,離開已定居美國的父母和兄妹,隻身一人回到中國。

1970年,在中國醫學科學院皮膚病研究所工作的李桓英到江蘇省的一個麻風村調研,這是她第一次接觸麻風病。1978年,李桓英調至北京友誼醫院,開始從事麻風病防治和研究工作。1983年,李桓英帶着世衞組織提供的免費藥品,在雲南省勐臘縣展開對麻風病人的治療。其間,她研究出服藥24個月就停藥的短程聯合化療。1994年,世衞組織在全球推廣治療麻風病的短程聯合化療法。1996年,李桓英率先在國內開展消除麻風運動,首次提出麻風病垂直防治與基層防治網相結合的模式,後來該模式並被稱為“全球最佳的治療行動”。2016年12月27日,95歲高齡的李桓英正式加入中國共產黨。

由於在麻風病領域作出的突出貢獻,李桓英曾獲國家科技進步一等獎、全國五一勞動獎章、全國醫德楷模、“最美奮鬥者”等榮譽。2016年,獲得首屆中國麻風病防治終身成就獎。2021年8月,被中共中央宣傳部授予“時代楷模”稱號。

在李桓英看來,自己一生中做得最正確的選擇就是回到祖國、報效祖國;她曾説過,“我在國外跑了那麼多國家,漂來漂去,就像浮萍似的,沒有根。你要做事業,還是要回到自己的國家。”

對談三|宋淵:見證和親歷西北民族地區麻防事業

【人物小傳】

宋淵:1951年出生,甘肅省臨夏州人,麻風病防治醫生。1974年積極投身於麻防事業,先後擔任過甘肅省和政療養院副主任、副院長。他開始走上工作崗位時,就積極參加各種全職醫生培訓班,面對全病區三百多餘名病人從不退縮,在那個較為艱苦的年代,依舊努力開展轄區麻風線索調查、治癒者隨訪、畸殘預防及康復醫療的工作。

經歷了DDS(氨苯礬)的單一療法到聯合化療的轉變,見證了在祖國西北部麻風防治的時代演變,他和千千萬萬奮戰在麻防戰線的醫生一樣,為中國麻防事業做出不可磨滅的貢獻。

麻風醫生宋淵(左一)

筆者:您父親和爺爺都是中醫,為何您畢業後選擇了專職麻防工作?

**宋淵:**我在臨夏中學讀完書之後,先是下放到康樂縣八松鄉做了一段時間赤腳醫生。1972年,我讀了中專,在臨夏州的衞生學校學習全科臨牀,當時師資力量還是比較好的;中專畢業後,縣裏直接分配。

因為麻風病院需要人,衞生廳就抽調八個人進行分配,我和另一個人被分配到和政療養院,也就是當時的麻風病院。剛剛知道這個消息時,另一個同伴害怕麻風,怕被傳染,堅決不去;但我聽見以後就想,麻防工作是祖國需要,分配到麻風病院就是要到祖國需要的地方去,於是下定決心要去搞麻防。

1974年8月,我23歲,去和政療養院報到;報到完成後,我回到家和父母説我被分配到麻風病院工作,我母親非常反對,一邊哭,一邊反對,周邊鄰居也説麻風病是會傳染的,都堅決不同意我在麻風病院工作。但是9月份,我毅然決然,正式去和政療養院報到,隨後入職和政療養院,就這樣一直在麻風病院工作。

我還記得我第一次看見麻風病人,是我在當鄉村醫生的第二年,當時我們大隊來了一個新的鄉村醫生,他家隔壁就住了麻風病人。在和他交談的過程中,我瞭解到那個麻風病人是他們村的護林員,眉毛已經脱落,是瘤型麻風,周邊人對他的歧視很重,覺得他們村的影響都被搞壞了。當時我還是很恐懼的,因為從來沒有接觸過麻風病人。

1950年代的臨夏市南門城門甘肅檔案信息網

筆者:您在入職和政療養院後,具體要做哪些工作?

**宋淵:**到了和政療養院之後,我的第一個工作就是跟着療養院革委會副主任劉德仁,他是主管醫療的。我們這個片區一共有二三十個縣,地方病二所的唐松柏主辦了一個針對全片區的全職醫生培訓班,我和王新年(同事)一起參加了這個培訓班。

在培訓班培訓期間,我們療養院第一任院長劉牧之也給我們講課,他在麻風領域的造詣很深,學識很高,口才也很好,我對他印象深刻。除此之外,唐松柏和劉德仁主任也有給我們講課,整期培訓班下來,學到了很多,收穫不小。

培訓班結束後,我們就開始下病區了。1974年,病區收治的麻風病人有300多人,少數民族、農民、牧民、包括部隊裏的軍人,我們都有收治。一共有五個病區:八一村、幸福村、躍進村、團結村、瓦窯村(女病區),日常就是給病區病人進行檢查工作。

我們平時有查菌的任務。查菌三個月一次,連續四次,一年都無菌了,就做活檢,即病理切片,取一塊相當薄的皮下組織,放到顯微鏡下,看上皮樣細胞、泡沫樣細胞的情況。麻風症狀主要是泡沫樣細胞增多,淋巴細胞增多,如果還是一團(抗酸染色可見泡沫細胞內含多量麻風桿菌,甚至聚集成堆,形成所謂麻風球),就説明還沒好。泡沫細胞看不出來,淋巴細胞很少,就符合了。半年一次病理切片,做四次,再放到隔離區一年,就可以發出院證了;但出院後還要做一年一次的複查。

筆者:當時和政療養院的麻防用藥情況和效果如何?

**宋淵:**那會兒,我們用的是強效止疼藥,像嗎啡、杜冷丁這些。藥都是省裏面統一發資金分配的,像嗎啡肯定是控制的。這些藥是向有限公司進的,醫院有指標,大型醫院可以從有限公司批發。醫院能批發哪些藥品,不能批發哪些藥,應該有報告,需要有關部門批示下來。

治療現症的藥物,我們一開始用的是氨苯碸(DDS)、氨硫脲這些,看哪種藥效果好就用哪種,還得加上抗結核的藥,有時還得用些免疫抑制藥物。50年代有用過掃風壯(學名苯丙碸)。有時候病人吃了好幾年氨苯碸,菌還是不下去,那就是耐藥了,得換藥,而且有些人吃氨苯碸會有不良反應,比如神經疼。

那時候還有一種藥叫雷公藤(抗麻風反應藥物,中草藥),後來又出現了新的藥品,是抗梅毒的注射藥劑,還有抗結核的異煙宗,也叫異煙肼。

當時的病人致殘率高,有些病人送進來時已經殘廢得比較嚴重了,口臉歪斜,尤其是解放初期送來的病人,手指殘缺,觸覺喪失。這些殘疾的病人沒有接觸過麻風病藥物,沒能得到治療。麻風反應是一次一次反應,反應一次,殘廢一次,神經慢慢壞死,骨質慢慢疏鬆,肌肉萎縮壞死。病人住院以後一般會用抗麻風反應的藥物,像反應停這一些激素,有時候長期使用強效激素,用一個月,麻風反應也下不去。

麻風病的膿瘡,主要表現為潰瘍,細菌感染不換藥就臭。我們的護工,也就是護理員,得定期給病人清創、清潔。這些護理員都是從稍微年輕些的、有點知識的病人裏挑的,我們醫生給他們做指導。

筆者:全省麻風流行趨勢不斷變化,療養院內部治療有沒有什麼變化?

**宋淵:**還是有變化的,我經歷了DDS的單一療法到聯合化療的轉變。1983年,衞生部麻風司在西安召開了北方十城會議,提出了四個轉變。

第一個轉變是,麻風病的絕對隔離,轉變為院內院外相結合的隔離。第二個是,DDS的單一療法轉變為聯合化療。第三個是由專業人員的孤軍作戰,轉變為動員全社會共同防治。第四個是,麻風病單獨的治療,轉變為治療加康復;康復是指植眉和改善勾手的項目,這也使得一些麻風醫院轉變為康復醫院。

聯合化療開始後,由醫院牽頭辦了很多學習班,在一些病人比較多的鄉,設立兼職醫生,給他們配出診箱。他們也是三個月查一次,還要寫病歷;如果有病理切片的,福爾馬林泡一下送到醫院。直接接觸病人的兼職醫生髮放15塊錢的津貼,這和當時我們醫院裏給醫生的保險津貼是一樣的。縣上的或者地區防疫站的兼職人員也有津貼,是12塊錢。

北方十城會議後,病人可以在家裏接受治療,心情也會好一些。

聯合化療的三種藥物效果很好,利福平、氯苯碸、B663(氯法齊明),這三種藥吃上一星期,可以殺死體內99%的細菌。儘管查菌時還是有細菌,但已經是死菌。病人療程也短了,少菌型的一般是一年到兩年多,多菌型的三年五年。以前瘤型(多菌型)病人治療最少要十年。

隨着醫療技術的進步,麻風病人的數量逐年減少,從解放初的八百多人減少到1975年的三百多人,聯合化療之後麻風病人少得就更快了。

筆者:療養院的病人日常有沒有一些娛樂活動?

**宋淵:**現症病區有一個禮堂。以前在這裏住院的病人有來自陝西的,喜歡秦腔,我們就搞了秦腔戲劇組。院部組織娛樂活動,都是麻風病人上台唱戲,旁邊的羣眾都來看。還有一些鼓,在零幾年的時候被拆除了。馬和牛有好幾百頭,甚至連衞生廳都來調撥我們院的馬。一九五幾年還是六幾年的時候,有一個櫻桃工程,規模比較大,那時候他們向和政療養院調了十匹馬過去。病人養的馬拿去賣錢,充當病人福利,職工是不能從中拿錢的。

和政療養院一直有比較完善的醫案管理制度。到20世紀70年代,和政療養院已積累了兩千多份病歷,放在療養院的病案室,有休養員的文件,也有生產佈置情況、麻風培訓班的文件,由於六七十年代交上去一部分,所以不全面。和政療養院曾是福音醫院的一部分,所以病案室還有福音醫院解放前的照片。

甘肅省和政療養院開展2023年度麻風病院外治癒者隨訪和培訓和政療養院官網

筆者:病人出院以後,他們的待遇如何?

**宋淵:**出院的病人在待遇方面,説實話,還是有歧視的。有的村子會在村外給病人修兩間房子給他住。有家人,那家族也會歧視。那時候,省長、衞生廳長、衞生部長都來和麻風病人握手、吃飯,以顯示愈後的麻風病人沒有傳染性。

我們也會定期給他們搞複查。複查、普查就是麻風防治工作中的“防”。複查主要針對出院的病人及其家人。看他們是不是有紅斑、結節、潰瘍,再摸一下神經,檢查神經是否有問題。

還有普查,1980年全省搞了一次,甘南八個縣搞了一次普查。普查是分片區的,像我們院被分了兩個縣,迭部縣和舟曲縣,普查時帶上他們縣裏的革委會副主任,防疫站、醫院也一同參加。一個村一個村、一户一户、每個人每個人地查,羣眾們也很配合,也查出了七八個病人。

筆者:可以説您的一生都奉獻給了和政療養院,這麼多年過去了,您有後悔過從事麻風防治工作嗎?

**宋淵:**不後悔,從我去和政報道開始,雖然家裏人都很反對,但我還是想着要到一線去,要到國家需要的地方去。這麼多年過去了,我想要是重來一次,我還是會堅定當初的選擇。

(江澄醫生口述整理:周東華、吳佩佳;宋淵醫生口述整理:周東華、沈靜涵、陳佳麗)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。