青嵐:肖克利的幽靈重現硅谷-心智觀察所

guancha

【文/觀察者網專欄作者 青嵐】

1955年的一天,正在加州理工學院擔任教職的物理學家威廉·肖克利,向其好友阿諾德·貝克曼吐露了下海創業的想法。同樣是學者創業並已財富自由的貝克曼對此十分支持,願意為朋友提供啓動資金,但建議他將新公司就近開在洛杉磯地區。

肖克利沒有接受這個建議,出於照料母親的考慮,他決定在靠近老家帕洛阿爾託的山景城開創自己的事業。

1956年,肖克利半導體實驗室正式誕生,成為該地區第一家嘗試晶體管技術商業化的公司,商海揚帆的同一年,肖克利還因其在晶體管技術上的開創性貢獻斬獲諾貝爾物理學獎,儼然走上人生巔峯。

然而僅僅一年之後,脾氣和才華同樣極端的肖克利,就遭遇了公司青年骨幹的集體出走,其後這批才俊的開枝散葉,使加州聖克拉拉縣西北角一帶逐漸開始以硅谷名號為世界所知。

(肖克利“八叛徒”,其後相繼創立仙童半導體和英特爾)

儘管其商業成就在今日已成美國科技業代名詞的硅谷不值一提,但肖克利如同最初的種子,深刻塑造了硅谷生態的某些基本性格,包括”只有偏執狂才能生存“的創業者文化和精英主義。

巴黎第六大學歷史學教授、知名科技史家勒庫耶(Christophe Lécuyer)就曾感言,在加州灣區相繼興起的電子管和半導體工業,具有着鮮明的文化、價值觀以及工作風格和組織方式差異:“微波和硅界都重視平等主義,並將工程師視為獨立的專業人士。然而,微波和半導體社區在其他方面有所不同,微波羣體中相當一部分人有社會主義傾向和烏托邦理想,相比之下,半導體界則是精英主義者和堅定的資本主義者”。

在肖克利之後,與金融市場密切聯繫的風險投資、股票期權等經營方式創新在硅谷被繼續發揚光大,而精英主義則隨着斯圖爾特·布蘭德所代表的灣區嬉皮精神注入,逐漸為技術促進個人自由的數字烏托邦願景掩蓋,最終融合為以文化左、經濟右、技術萬能信仰為特徵的"加州意識形態",並隨着全球化的勃興而播撒到世界各地。

作為“硅谷之父”的肖克利本人,則在創業失敗後迴歸學界。

其後二十多年時間裏,肖克利的主要研究興趣聚焦於遺傳學,其“學術成果”以一種截然相反的方式再次震撼世界。

肖克利主張,人類進步依賴智能,而智能又很大程度取決於基因,現代社會由於政治正確(“黑暗時代的教條主義”)的束縛,導致生育福利主要由低智能人羣獲得,其結果將是劣等基因的“逆向進化”,因而為了增進人類福祉,應使用各種經濟激勵或強制措施限制低智能人羣生育。

至於如何判斷智能的高低?除了財富和IQ測試分數等可量化指標,膚色也成為肖克利關注的焦點。

於是,在種族隔離土崩瓦解的大時代,肖克利成為了公眾眼中的“最醜逆行者”,從以下這段摘錄,不難感受其當年的精神狀態:

“我認為美國黑人天生就比美國白人智力低下,這種觀點源於我對人類福祉的關注……我想強調的是,知識界未能處理這些問題,這是對少數羣體最殘酷的不負責任行為之一。如果在美國,我們高尚的福利計劃確實鼓勵黑人中最不高效的部分生育最多的孩子,那麼下一代黑人很可能會遭受基因奴役。經過深思熟慮,我的觀點和評估是,目前,我不太可能通過加劇局勢造成損害,而且目前我是美國最有可能減輕下一代黑人痛苦的知識分子”。

許是不滿於新聞媒體對他主張的“妖魔化”,肖克利在1982年還曾參與加州聯邦參議員競選,其政策綱領有且只有一條,就是反對非洲裔美國人和其他羣體所構成的“劣生威脅”(dysgenic threat)。

最終,肖克利在共和黨初選中就遭遇慘敗,得票率僅為0.37%。

在肖克利參選鬧劇的四十年後,硅谷巨擘們不僅正重新發起對華盛頓權力的熱烈追求,並且在公共輿論場上也越來越自如地扮演着意識形態佈道者形象,他們口中的某些觀點,猶如肖克利回魂附體。

尤其值得注意的是,從馬克·安德森震驚硅谷的“叛變”,到特朗普搭檔JD萬斯的硅谷創投背景,再到馬斯克跳上競選集會講台……一部分科技鉅富對特朗普的熱情押注,或許稱得上今年美國選戰裏最引人注目的“西洋景”。

對於這一現象的來龍去脈,作為硅谷“圈內人”的克里斯·休斯日前有一段深入剖析。

在休斯看來,部分硅谷精英對特朗普的支持無疑是為了影響華盛頓政策,使其推進的自身議程不受監管,而“不管這樣的技術會帶來多麼大的社會成本”,此外,他們還認為拜登-哈里斯團隊不公平地針對了自己,包括一系列反壟斷調查和對加密貨幣的強監管取向:

“過去三年,美國聯邦貿易委員會和司法部起訴了一些最大的科技公司—臉書、谷歌、亞馬遜和蘋果—稱它們扼殺競爭,傷害消費者……不僅僅是反壟斷。拜登的證券交易委員會由加里·詹斯勒領導,他是科技精英反對的另一個目標,該委員會對加密貨幣實行積極控制……政府去年還發布了一項具有里程碑意義的行政命令,創建了一個框架,以確保人工智能技術的安全和公平”。

但有必要指出的是,對於超級資本而言,向候選人投入的大筆資源往往只是開胃前菜,正如上一輩共和黨金主科赫兄弟曾點破的:“我們的主要興趣不是參與競選……我們的主要興趣是政策”。

事實上,硅谷鉅富們對華盛頓決策的影響,早已悄然登堂入室。

2016年3月,時任美國國防部長阿什·卡特推動成立國防創新委員會(DIB),其職責是“向國防部長和國防部其他高級領導人提供關於國防部應採用的新興技術和創新方法的獨立建議,以確保美國的技術和軍事主導地位” 。在由私營公司、研究機構和學術界專家組成的諮詢委員會名單中,前谷歌CEO埃裏克·施密特、亞馬遜CEO傑夫·貝佐斯和來自PayPal黑手黨的裏德·霍夫曼,無疑是名副其實的硅谷利益代言者。

DIB的成立,標誌着美國傳統防務精英與硅谷IT精英間正式搭起了溝通橋樑,後者的影響力很快開始體現。

2017年4月,五角大樓第一個大型人工智能應用計劃Maven啓動,擬基於機器學習與大數據技術實現圖像即時目標識別。美國軍方對於該項目寄予厚望,期待其能成為“點燃整個部門人工智能火焰鋒面的火花”(spark that kindles the flame front of artificial intelligence across the rest of the [Defense] Department),而在該計劃中,憑藉施密特在華盛頓編織起的人脈,谷歌分享到了最大一塊蛋糕。

(與民主黨關係極深的施密特,甚至在2016希拉里競選活動中掛上了STAFF胸牌)

2018年底,根據Maven計劃支持者、共和黨議員愛麗絲·斯蒂芬尼克動議,美國國家人工智能安全委員會(NSCAI)正式成立,旨在為美國總統和國會提出政策諮詢建議,“推進人工智能、機器學習和相關技術的發展,以全面滿足美國的國家安全和國防需求”。在其成員名單中,包括了谷歌、亞馬遜、甲骨文等科技巨頭代表,並由施密特出任主席。

NSCAI的誕生,無疑標誌着硅谷精英的影響力進一步從防務圈向更廣泛的政策議題擴散,也預示着AI政策將成為硅谷精英具有巨大發言權的領域。

NSCAI連同隨後成立的常設智庫平台—安全與新興技術中心(CSET),也構成了一個影響力集團在華盛頓立足的完整架構,從高層交際、觀點輸出、調度資金到吞吐人才,獨立於黨派風雲之外的穩定利益圈業已成型。

值得一提的是,CSET所網羅的多名技術政策專家,其後相繼跨過”旋轉門“,由CSET進入拜登國安委團隊,並在圍堵中國半導體產業的一系列政策中發揮着操盤手作用。如CSET創始人傑森·馬瑟尼,就是在2021年3月出任美國國安委科技與國家安全協調員一職,具體負責此時展開的美國對華半導體貿易政策調整,不久,馬瑟尼在CSET的兩名干將查布拉(Tarun Chhabra)、可汗(Saif Khan),也先後轉入國家安全委員會任職。

長袖善舞的馬瑟尼,在2022年7月又獲得蘭德公司總裁的美缺,不過在此之前,三人組一年多的跨部門乃至跨國協調,已使對華半導體出口管制新規輪廓初具。在馬瑟尼身後,一部已經被裝配調試完畢的“芯片戰爭”機器正蠢蠢欲動。

幾個月後發生的事件,此處已無需贅述,通過一場將中國半導體行業作為獻祭的表演,硅谷精英們正式確立了對華盛頓AI與先進半導體技術管制政策的巨大發言權。

通過這個具體而微的案例,不難窺見美國金錢政治流轉運行的諸般細節,也令人對“經濟基礎決定上層建築”的經典論斷有了更豐富的理解,華盛頓颳起的風與喚來的雨,很大程度上不過是資本集團座次消長的結果。

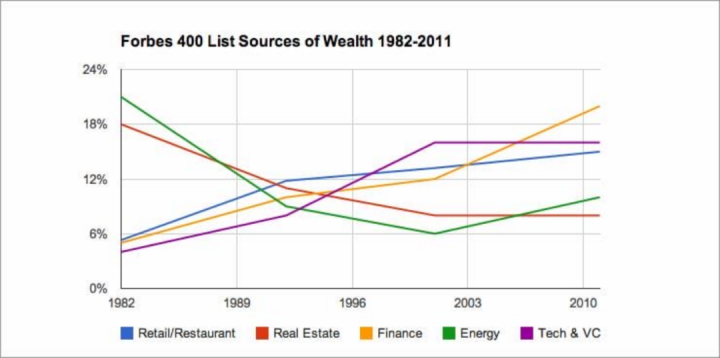

回首十年前新自由主義尚且鞏固的時刻,2014福布斯美國富豪榜上,僅有兩名科技鉅富躋身前十(比爾·蓋茨和拉里·埃裏森),其他座次被來自金融(2席)、能源(科赫兄弟2席)和商業流通(沃爾瑪家族4席)領域的富豪所瓜分。

由於沒有超凡脱俗的資產優勢傍身,此時的硅谷科技巨頭們自然只能爭當傳統“加州意識形態”標兵,將政治正確標籤貼滿全身,奮力扮演着多元、平等和包容(DEI)旗手。

然而恰也在這一年,有位名叫賈斯汀·湯尼 (Justine Tunney) 的谷歌工程師在白宮網站發佈了一份驚世駭俗的請願書,表示“科技行業可以為我們提供良好的治理,防止美國進一步衰落”,為此,她/他提出就三項議題舉行公投,分別是:

1. 讓所有政府僱員退休並領取全額養老金;

2. 將行政權力移交給科技行業;

3. 任命谷歌執行董事長埃裏克·施密特為美國首席執行官;

笑談背後,作為曾在“佔領華爾街”運動中活躍一時的科技網紅,湯尼這位“跨性別無政府主義者”從立場光譜極左向極右的躍遷已然透露出一絲不詳的預兆。

十年後的今天,2024福布斯美國富豪榜上,前十位置已被硅谷鉅富包攬八席。如此劇烈的東西海岸金權“板塊漂移”下,“加州意識形態”的重組和科技精英意志籠罩華盛頓政壇,已經只是時間問題。

那麼,得以坐上牌桌的硅谷精英們,想要盡情施展的牌路又會有什麼特點?

表面上看,從外熵到負熵,從後人類到超人類,從長期主義到有效利他主義……硅谷另類意識形態堪稱邊緣思潮大雜燴,從不同學術領域借用的名詞和概念排列組合一番,就能拿來開宗立派,為人類開出“末法時代”的診斷和技術精英治理的全套藥方。

以不少硅谷另類右翼遵奉的宗師博斯特羅姆(Nick Bostrom)為例,2003年,在《黑客帝國》續作熱映之際,這位牛津大學學者發表了轟動一時的“模擬假説”,對技術樂觀主義理念提出質疑。

博斯特羅姆認為,以下命題至少有一個是正確的:

1,人類物種極可能在發展到“後人類”(posthuman)階段前滅絕;

2,任何後人類文明都極不可能對其進化歷史進行大量模擬;

3,我們幾乎肯定生活在計算機模擬中;

基於此假設,除非人類當下已生活在一個計算機模擬世界中,否則我們在邏輯上就不可能達到一種技術高度發達的後人類階段。

“在我們目前無知的黑暗森林中,將自己的信任大致平均地分配給三個假設似乎是明智的”。(In the dark forest of our current ignorance, it seems sensible to apportion one’s credence roughly evenly between (1), (2), and (3))

博斯特羅姆描繪的“黑暗森林”,緊緊抓住了互聯網泡沫破裂後在硅谷淘金的後來者們(comer)心智,以博斯特羅姆創立的人類未來研究所(FHI)為中心,其“超人類主義”理念在美國科技精英中廣泛傳播。

但嚮往超人,也往往意味着蔑視凡人,大規模定向篩選胚胎、全體人類數字人化、全民服用催產素提升道德水平、向單身男性按需分配女性、普及皮下預埋芯片預防犯罪、劫貧濟富改善經濟……一個個讓人不寒而慄的瘋狂想法,隨着潮水被推升到光天化日之下。

撥開硅谷另類思潮的糅雜文本,末世思維、技術萬能和精英認知,可被視為其中的共通思想元素,各異的流派無不在渲染這樣一個基本圖景:人類面臨重大緊迫的存亡危機,技術可以化解危機,而”我“,則是當仁不讓的救世主。

馬克安德森名噪一時的《技術樂觀主義者宣言》,正是這樣一份極具代表性的文本。儘管名曰樂觀主義,但其中的字裏行間卻滿溢着對日常生活的恐慌渲染,對於種種和平與發展的挑戰,安德森相信,沒有任何物質問題—無論是自然造成的還是技術造成的—無法通過超人類們供給的更多技術來解決,而技術精英的責任或者説使命,則是使自己成為技術超人。

知名技術作家葉夫根尼·莫羅佐夫,曾以其人之道還治其人之身,自創了“解決方案主義”(solutionism)這一概念,批評科技精英的鼓吹,即只要有正確的代碼、算法和機器人,技術就可以解決人類所有問題。莫羅佐夫認為,這種消除不完美並使一切最優化的思維,會最終導致一個由算法驅動的世界,硅谷寡頭將決定人類社會未來的形態。

博斯特羅姆、雅文(Curtis Yarvin)等硅谷思潮“造雨人”及其信徒們,正在不斷印證着莫羅佐夫的擔憂。

今天,肖克利式的致命自負、冷漠與傲慢如同幽靈,正在硅谷陽光下徘徊遊蕩,只不過這一次,其所激起的不是主流公眾的嘲笑與厭棄,而是越來越多贊同與讚美的回聲。

回首當年,統計學家古德(Irving John Good)提出所謂的“智能爆炸”理論,認為一個具有自我意識的“超智機器”一旦出現,將可以通過不斷迭代開啓自我進化,從而很快從不及常人發展到讓人類無法理解的超高智能水平,“因此,第一台超智機器是人類能打造的最後一項發明,前提是機器足夠温順,可以告訴我們如何控制它”。

古德的擔憂,在那個真正的技術樂觀主義時代僅僅能在好萊塢獲得反響,而在今天,各種AI滅世的恐慌,卻能夠直接塑造人工智能研究的禁忌與規則。

隨着富可敵國的硅谷巨頭們肆意伸張其意志,他們對世界的影響,有待美國乃至全球公眾的審視。

借用塞德里克·迪朗在《技術封建主義》一書結尾處的呼籲:“未來屬於算法這隻看不見的手,得益於數字反饋迴路,基於商品的貧乏和混亂分流而維持勞動分工變得不再必要,在這種新型經濟計算的霸權來臨之際,問題是誰將成為操作者”。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。