亞當·圖茲:從搖擺州到戰場州,15萬選民精準決定美國未來?

guancha

【文/亞當·圖茲 翻譯/劉西來】

美國是一個擁有3.3億人口和1.61億登記選民的國家。無論是外交、貿易、氣候還是科技方面,它的政策影響全球80多億人口。它的大選進程花費數十億元,並且受到全世界關注。

美國喜歡自詡為“世界最偉大的民主國家”。這一言論説明“多數”的重要性:1.6億人口中的多數羣眾將會決定誰來掌權。但在美國頂尖政治學專家眼中,實際情況遠非如此。正如其中的一位在全國公共廣播電台(National Public Radio)中所表示的那樣:

“對於我來説,這次總統大選可能取決於十五萬選民。” 舒爾茨(David Schultz)説。

究竟為何如此呢?

如果我們想象美國是一個有1.6億選民的巨大選區,將所有選民按照意識形態範圍從右到左排列,我們就可以想象一場競爭激烈的選舉,整個國家分裂為 80,000,001名選民對79,999,999名選民。在這種情況下,我們可以説這場鬥爭歸結於少數處於意識形態範圍中間、尚未做出決定的選民,他們最終選出了勝利者。

如果真是這樣,那就不會有什麼醜聞了。相反,這將是民主行動的邏輯。但這並不是當今美國正在發生的那種政治競爭。美國大選的“醜聞”並不是極少數人形成的微弱優勢決定着一個數千萬選民參與的巨型選舉。“醜聞”是這數千萬張選票幾乎沒有吸引任何關注。僅有幾個選舉區域至關重要,同時這些地區的選舉情況並不是由明顯的、更大規模的邏輯決定的。此外,這些地區的選舉受到來自地方獨特情況的高度影響。正是一些偏僻落後地區的數千張選票,將會決定美國的未來,也決定全世界的未來。】

“得搖擺州者得天下” 《華爾街日報》

究竟為何如此呢?

我們不妨從這裏開始。美國政治體系的基本結構仍然被18世紀末期所制定的憲法所定義着。各州“拼貼”式的聯合則是19世紀帝國主義階段美國疆域擴張的直接遺產:這一階段見證了美國積極吞併了北美大陸的大部分地區。由此形成了一個龐大的、各個州份面積不均的龐大聯邦政體。

這些州份向選舉人團(electoral college)派出代表,這些代表實際選舉出總統:在早期憲政實踐中,這種選舉人團制並非罕見。絕大多數情況下,這些州代表團的組成都是由簡單多數製為基礎決定的。與英國情況類似,這同樣也是一種“古代憲法”下粗糙的選舉制度。在一個州內,擁有最多選票的政黨將獲得該州的選舉人代表。

單靠這一制度並不足以説明我們今日所看見的選舉模式。如果各州在政治構成上相似,那麼所有州份都將成為搖擺州。18世紀的憲法提供了一個實踐框架,但是構成今日美國民主怪象是進一步的差異化、極端化和分類化過程,美國人民逐漸遷移與聚集到一些政治上相對統一的社羣當中,這種政治觀點上的一致則並未出現在整個國家層面上。隨着政治極化的加劇,政治色彩開始影響生活的方方面面,我們現在可以更具意義地談論“紅州”和“藍州”的政治分歧如何反映在不同生活方式上。在墮胎權等問題上,説美國是一國兩制並不誇張。

將這些因素結合在一起來看,這意味着在美國大部分地區,美國總統大選的當地結果幾乎是早已確定的了。紐約州,無論其農村地區情況如何,最終都將會支持民主黨候選人。如果把這個邏輯推到最後,我們可以下想象整個美國大選都已成定局。

民主制度的骯髒秘密——正如資本主義的一樣——是即便我們對自由競爭和選擇的形式進行慶祝,但是所有這一系統中的候選人都夢想着有一天競爭會停止,以此能夠掌握一種法律壟斷地位。他們最大的噩夢正好相反,即他們的對手建立起這種牢牢的控制。

今天的美國政治由這樣的一種恐懼驅動着——他們的對手將會建立這樣的法律壟斷。然而,實際上存在的狀況非常難以判斷,因為固守於兩個陣營的州不足以使任何一方獲得明確的多數。這意味着最後結果將被少數幾個“戰場州”(battleground states)或“搖擺州”(swing states)所決定。

美國許多州份的選民僅有數百萬人左右。這樣,同樣的邏輯在一個州內仍然有效:這個州將被分立並形成堅實的“藍牆”或“紅牆”選區。這些選區坐落在大城市、小市鎮以及農村地區中。這也意味着最終整個大選的結果,將會被全國零零星星的“戰場州”中僅僅百千餘位選民所決定,而不是整個國家的百千萬選民。如果可以最終左右結果的選民數量真的是十五萬左右,那麼這僅佔全體選民的千分之一。

這些關鍵地區的性質為“戰場州(縣)”或“搖擺州(縣)”這樣的共同術語所定義着。如果我們想在模糊的政治語言中施加一個明確的區分,戰場州指的是選舉結果接近的地方;而搖擺州則是指選舉結果在兩個政黨之間搖擺的州,無論勝利的幅度是大還是小。從心理學的角度來説,可以説戰場州是舉棋不定的,而搖擺州則以情緒波動為特徵。

從19世紀以來,特定戰場州對美國總統大選的選舉結果一直至關重要。人們始終關注那些競爭激烈的選舉。而“搖擺州”這一術語僅僅從2000年代初才開始被廣泛使用。彼時美國開始擔憂政治極化和分類化的傾向,選民在兩黨之間轉換支持變得越來越不尋常。綜合來看,這兩個術語的使用反映出難以預測其選舉結果的州數量正在下降。根據一項統計顯示,到2012年,這樣的州已經減少到僅有4個。

在2024年,有七個州被認為是大選的關鍵州:亞利桑那、佐治亞、密歇根、內華達、北卡來羅納、賓夕法尼亞和威斯康星。

綜合來看,搖擺州擁有重要的選民羣體和相當大的經濟實力。正如一則報告指出,“一個角度來看,這七個州形成了一個經濟主戰場,人口達到6100萬,合計國內生產總值達4.4萬億美元——這一數字與德國的經濟產出不相上下。”

但是更仔細看你會發現,1)這些州並沒有形成一個連貫整體;2)即便在這些“搖擺州”,選舉的結果仍然會由更小、更集中的選民羣體決定。美國政治科學研究非常深入,所以我們可以得到對那些選舉競爭激烈縣份的統計。同樣地,因為選民的分類與篩選,這些縣的數量正在下降。

不應預設這些競爭激烈的縣都包括在競爭激烈的州份之內:二者實際上並不一定必然聯繫。在一些整體上牢固支持紅黨或藍黨的州中也會有競爭激烈的縣。這些縣值得關注,因為它們可能得以讓我們推測其他地區的投票行為進行推測,即使在該州這些縣份的選舉情況對州選舉影響微乎其微。

顯然,最重要的縣是位於實際“競逐”的州中的戰場縣或搖擺縣(有時稱為鐘擺縣),這樣你就會發現舒爾茨這樣的政治科學家在NPR上的表態:

“即使在搖擺州範圍內,並不是所有選民都是搖擺選民。”舒爾茨認為今年的總統大選將不僅取決於搖擺州,還可能依賴於搖擺縣。他估計五個州中五個縣的百分之五選民可能將決定今年的大選結果。“對於我來説,這次總統競選可能取決於15萬選民,”舒爾茨説道。

所以下一個顯然的問題是:是什麼因素讓搖擺州成為搖擺州呢?為什麼美國這些地區的選舉是如此接近,以至於結果似乎不確定呢?

就我來看,對這種情況共有三種不同解釋。

第一種認為搖擺州的選民與別的州不同。儘管在更多的州,選民可以被清楚分為紅藍陣營,在搖擺州則有更多“紫色”選民。這可能是由於獨特的文化影響,例如摩門教,它塑造了一種不同於新澤西州或密西西比州的保守主義色彩。

第二種理論認為搖擺州的選民與其他州的選民一樣清晰地劃分為紅色和藍色,但由於歷史原因,他們被偶然地聚集在一個州的邊界內,形成了一種良好的平衡。這可以被稱為不完全分類(incomplete sorting)的理論。也許他們最終會歸入某一陣營。或者,也許這種排序將保持僵局。

第三種解讀更關注地點而非選民。我們可以稱之為“變遷之州”(states of change)理論。根據這一理論,搖擺州是外部或內部發生變化的地方——例如結構性經濟變化——這些變化要麼以某種方式劃分選民,使結果難以預測,使之成為戰場州,要麼使選民先向一個方向移動,然後又向另一個方向移動,使之成為搖擺州。

這三種美國地區選舉競爭的邏輯並不互相排斥,它們經常有所重合。它們也並非靜態的:因為意識形態和政治態度是會變化的。結構性變革會產生新的結構,而這些結構又可能逐漸僵化。由此美國人口的自我篩選與分類化成為一種持續性的進程。舉一個例子,佛羅里達州曾是一個關鍵的戰場州,但是很少被提及,因為該州已轉變成堅實的共和黨州,州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)政策的激進主義可能進一步推動這種趨勢。

但即使這些理論相互交織,這三種邏輯是仍然是不同的。對於旁觀者以及選舉報道的讀者來説,理解這些邏輯是如何被用來解釋美國大選中真正關鍵的因素,有助於更清晰地看待那些真正重要的選舉競爭。

在繼續之前,我應該補充的是,我寫這些內容在很大程度上也是一種自我幫助的練習。卡姆(Cameron Abadi)和我決定在播客中討論搖擺州,我意識到雖然任何人都可以列出今年的七個州,但我並不真正瞭解它們為何如此,以及是什麼讓它們特別。

我做了顯而易見的事情,翻閲了Google學術,尋找有關“搖擺州”和“戰場州”的政治科學學術文章。其中最好的是一本2015年編訂的關於總統選舉搖擺州的合集,書中聲稱,至少在當時,政治學家對這個話題的關注很少甚至可以説是完全沒有。

換句話説,“搖擺州”和“戰場州”的概念是政治評論界產生的民間概念。關於選舉行為,已經有大量高度複雜的統計工作,但當我試圖尋找對“搖擺州”現象的一般性解釋時,卻一無所獲。在提出上述三種理論時,我是在進行一種基於基本原理、粗略的推測。我非常樂意向那些更有見解的人學習。

關於第一個“紫州”理論,可以參考拉娜·福魯哈爾(Rana Foroohar)在金融時報中撰寫的文章,其題目是“搖擺州想要什麼”,她寫道:

“包括亞利桑那州、喬治亞州、密歇根州、北卡羅來納州、內華達州、賓夕法尼亞州和威斯康星州在內的一些州,是全國政治上最異質化(politically heterodox)的州,這也是它們成為搖擺州的原因。我最近看到左傾的民意調查研究項目Blueprint的一項調查,恰好呼應了這一點。就如他們所説:‘搖擺州選民意識形態是多元化的:他們在移民和犯罪問題上趨於保守,但是他們支持墮胎權,贊成政府幹預以控制企業不當行為,尤其是在價格問題上。他們投向那些實用性的民粹主義立場,而並不關心意識形態上的連貫性’,他們同時,‘支持懲罰企業不良行為的政治,然而對政府的過度干預和系統性變革的言辭抱有懷疑。’”

這一抓住本質的關於“搖擺州選民”的分析,使福魯哈爾得出結論:卡瑪拉·哈里斯在模糊地暗示要對價格欺詐和企業不良行為採取行動的時候,可能已經抓住了重點。福魯哈爾認為,“搖擺州選民”喜歡較小赤字、更少的行政手續(red tape)以及更緊的移民控制。“69%的搖擺州選民支持縮減赤字,雖然他們同時也對政府更多地市場干預採取寬容態度(僅有23%的選民認為“蘇聯式的價格控制將會使通貨膨脹更糟糕”)。”

有鑑於此,福魯哈爾得出結論:

“哈里斯在經濟方面模糊但務實的表態並不是一件壞事。她目前需要抓住那些擁有着許多不同觀點的人羣:如果她獲勝,制定良好政策時將需要更加系統化的思維,但是目前的“非正統”表態可能對她更加有利。”

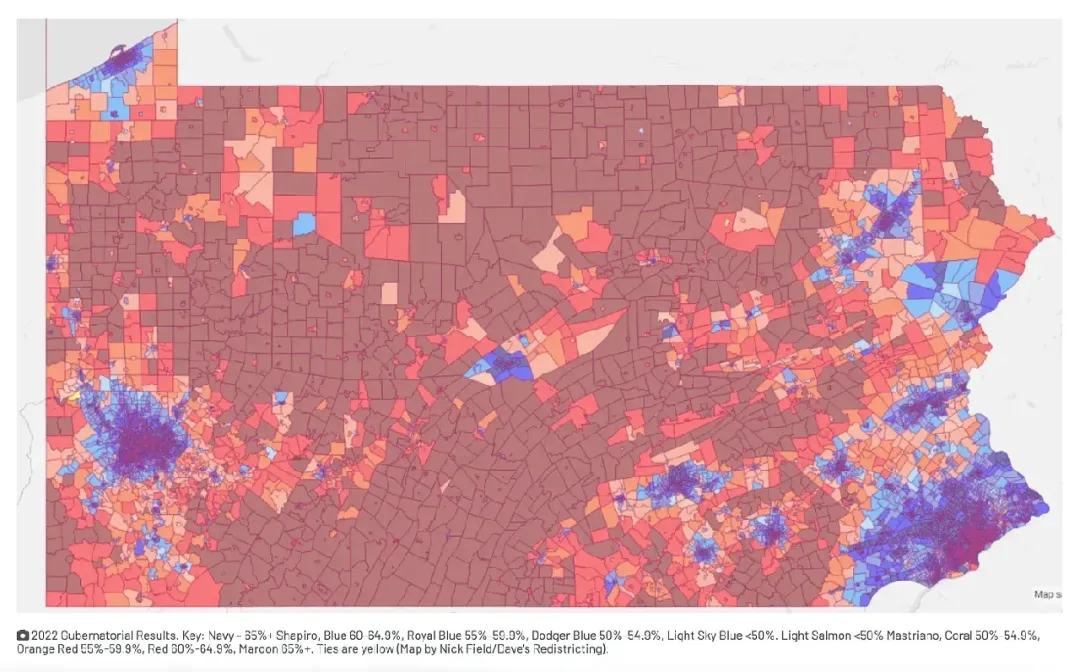

如果我們仔細研究像賓夕法尼亞這樣的關鍵州,就會出現一種完全不同的分析。這張州的地圖不是紫色,而是在農村地區的大片共和黨紅色和主要城市周圍密集的民主黨選票之間形成鮮明的極化。

這是賓夕法尼亞州2022年州長選舉中民主黨州長喬什·沙皮羅(Josh Shapiro)壓倒性勝利時的選舉地圖。

他的勝利基於費城、匹茲堡、哈里斯堡的堅實選民基礎,外加對周邊郊區的強大吸引力,後者從2018年以來就強力轉向民主黨。民主黨現在面臨的問題並不是如何稀釋其競選綱領的信息以博得共和黨地區選民的支持,而是如何在那些已經站在他們一邊的地區進一步提高選票。

仔細觀察散落着極小鄉鎮的賓夕法尼亞鄉村地區,你會找到蘭開斯特縣(Lancaster county)。正如當地的專家所稱:

“蘭開斯特是一個本州內歷史上強力支持共和黨的縣。戰後贏得蘭開斯特縣的民主黨候選人數量很少,僅限於1964年林登·約翰遜總統的壓倒性勝利以及1990年老鮑勃·凱西州長(Gov. Bob Casey Sr.)。沙皮羅距離進入這一名單僅差3807票,在民主黨處於上升趨勢的地區表現非常出色。至於這一轉變背後的動力,我推測,或許因為特朗普標榜的‘讓美國再次偉大’政治與當地的阿米什社區的文化不太契合,導致其共和黨支持逐漸縮減。”

為了進一步分析這些微妙的地方平衡,分析人士通常會轉向“變遷之州”視角。這種視角探討持續的社會、經濟和文化變化如何在全美範圍內產生不同的影響,進而形成當地的政治生態。

如果觀察近一個週期的人均實際經濟增長,似乎沒有任何一個因素能夠概括搖擺州的情況。肯定的是,2019年以來,其中的五個州的經濟增長都沒有達到國家平均水平。但是亞利桑那經歷了一個真正的繁榮,賓夕法尼亞與威斯康星正陷入泥潭。比起一種“搖擺州”共同特徵,這些州之間的差異更加吸引眼球,同時也反映了在美國這樣的一個大國中我們所能期望看到的差異。

這讓許多分析師對於能夠發現一個明顯的經濟趨勢而以此能夠預測搖擺州的可能選舉結果而感到失望。他們得出結論,搖擺州的經濟狀況相當平庸,因此決定勝負的將是非經濟因素,比如候選人的個人魅力和文化戰爭等問題。

“總統候選人卡瑪拉·哈里斯以及唐納德·特朗普都十分迫切地關注七個搖擺州的經濟情況。但是搖擺州的經濟狀況並非今年的熱點問題。這是因為,在這七個州——亞利桑那、佐治亞、密歇根、內華達、北卡羅來納、賓夕法尼亞以及威斯康星——就業增長、通貨膨脹、工資增長以及其他經濟指標大約反映了全國水平。這樣會讓經濟議題對11月5日選舉結果的影響力減弱。‘搖擺州在任何指標的測量上都處於全國的中間位置’,ZipRecruiter的首席經濟師Julia Pollak稱,‘它們處於紅州和藍州中間,因為其政策更像是一種混合品。’”

搖擺州的失業率大多在平均線以下,州份水平的通貨膨脹在全國平均水平上下浮動。同時消費者信心也難以與全國趨勢相區分。但是,這些都是全州範圍的評估——比如討論賓夕法尼亞或佐治亞的整體情況——如果最近幾年的政治情況教會了我們些什麼,那就是需要將關注點聚焦到地方層面,深入到縣級的具體情況。

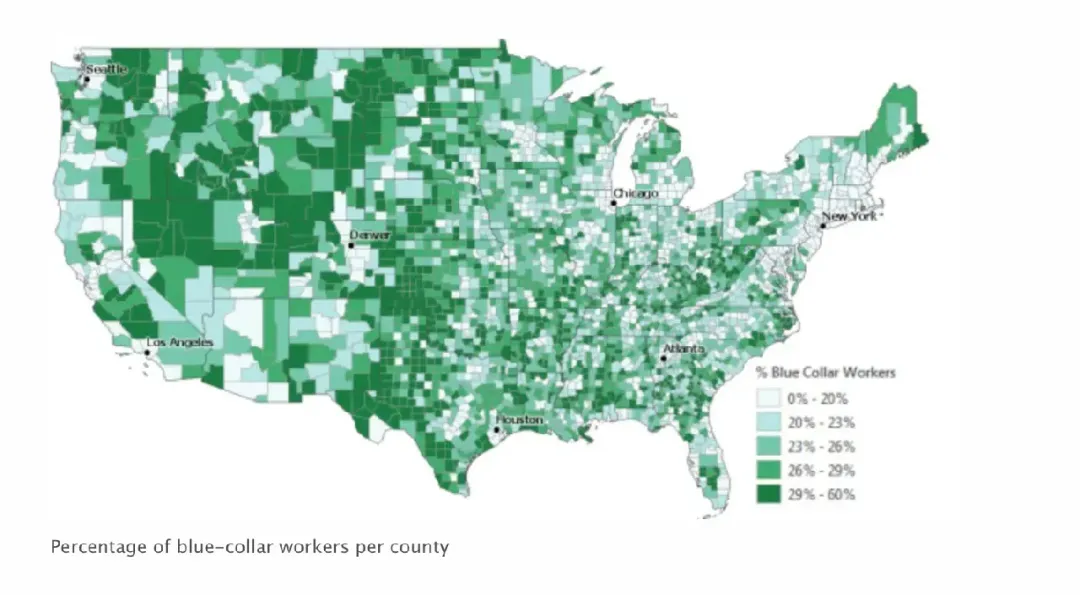

2016年,唐納德·特朗普的突破性選舉中,人們廣泛認為工人階層、藍領選民,由於擔憂去工業化、全球化以及“中國衝擊”(China shock)的影響,從希拉里·克林頓領導的民主黨陣營那裏轉向了唐納德·特朗普。這一發現塑造了拜登陣營的關於經濟政治的整個理論。在這次大選中,這一策略將被重新檢視。

然而,當時以及此後較少被注意的是,不僅僅2016年之後工人階層選民傾向於支持特朗普;對於克林頓以及民主黨人打擊更大的則是,鏽帶(rust belt)州的工人階層選民支持特朗普的比例甚至高於全國水平。換句話説,在這些地方的政治背景下,特朗普的競選信息能產生了特別強烈的共鳴。地方層面的階層對立或是有針對性的競選活動可能造成了這樣的效果。

並非所有傾向於支持特朗普的縣都擁有大量的工人階級選民羣體,但在賓夕法尼亞州中部和西弗吉尼亞州的一些關鍵縣,這兩個因素有所重合。這些地區不僅顯示出工人階級選民與特朗普選票之間的高度相關性,而且工人階級選民的比例也明顯高於其他地區。

正是這些效應的合成與疊加,形成了獨特的區域性模式。這也是為什麼拜登團隊不僅關注總體的產業政策,還包括了“基於特定地區”的產業策略,從而以“現代供給側經濟”及“建設性的自由主義”之名幫助那些“落後社區”:

由Shawn Donnan, Alexandre Tanzi以及Elena Mejía領導的整個彭博社記者團隊,正在探訪這些搖擺州,希望以此能夠發現在這些州中將會對大選起決定性影響的“基於特定地區”的動態。正如一篇報道指出:

“當深入到縣級層面時,會發現搖擺州中有相當一部分人口居住在那些截至2022年底人均實際GDP(基於最新可用數據)尚未恢復到疫情前水平的縣。在賓夕法尼亞州,40%的人口生活在符合這一描述的縣。而在全美,這一比例接近20%。即使在增長較快的陽光地帶搖擺州,情況也十分複雜。由於半導體工廠和人口增長的巨大投資,亞利桑那州享有較強的人均實際GDP增長。但通脹和飆升的住房成本嚴重影響了家庭預算,這與內華達州和北卡羅來納州的情況類似。幾乎沒有哪個州比佐治亞州更受益於拜登政府推動的電動車和電池工廠的繁榮,但新居民的激增也稀釋了其增長。”

“拜登經濟學”承諾將輸送更多產業就業,但是在賓夕法尼亞、密歇根和威斯康星,這些所謂的“藍牆州”(Blue Wall States),“比起2019年疫情前的高峯水平,工廠中的就業人數至今尚未恢復。”

此外,生活成本正在飆升。正如一位來自北卡羅來納的企業家所説的:

“人們並不將國內生產總值(GDP)加進油箱裏。他們並不在雜貨店裏購買GDP。但是這些是經濟活動中人們最焦慮的點,”Vitner説,“一個在北卡來羅納格林斯伯勒縣(Greensboro,NC)的電車工人與一個傢俱工人同樣為高油價所困擾。”

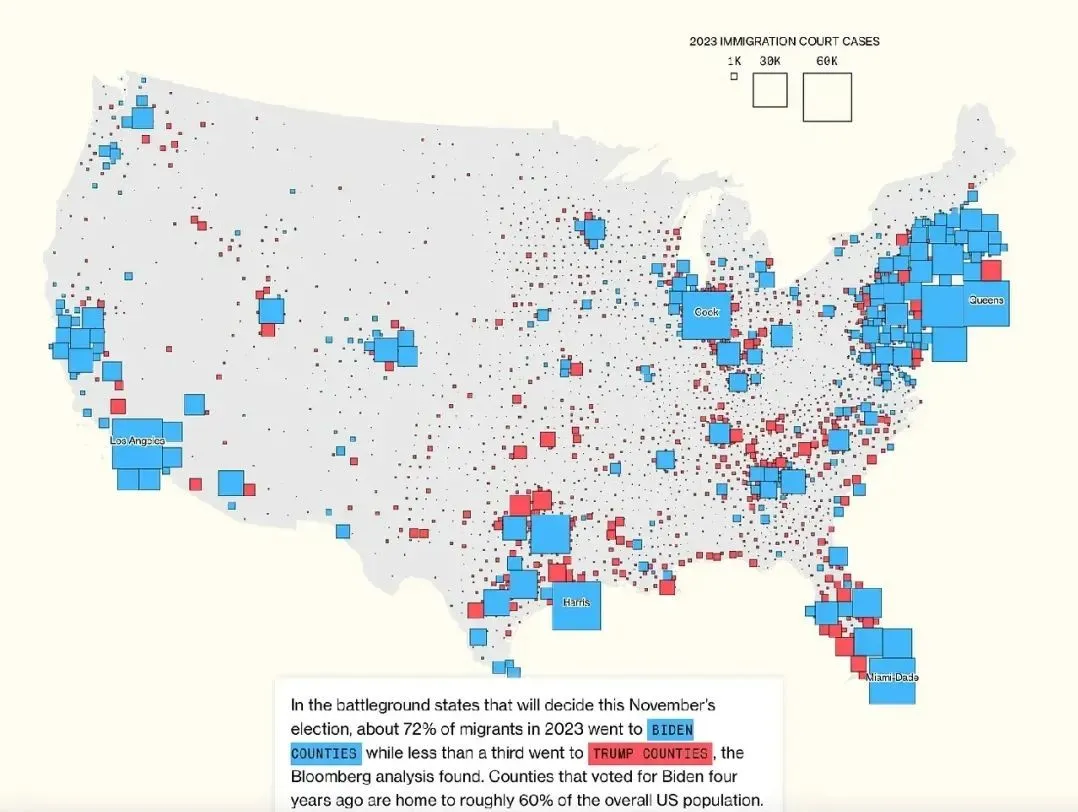

像移民這樣的全國性熱點議題在地方層面有實際影響,被特別指出的俄亥俄州的斯普林菲爾德縣(Springfield)便是一個令人震驚的例子。由於快速經濟增長,海地移民被吸引到這個社區。而這種情況反映了國家層面的趨勢。

移民們被經濟增長的社區所吸引,而他們將傾向於支持民主黨。他們的出現冒犯了排外的和種族主義的選民,後者為共和黨所吸引,且通常居住在發展緩慢甚至於衰落的社區之中,因缺乏新移民而加劇了相對的蕭條。政治廣告正是利用了這種惡性循環。正如彭博社報道的:

“截至上個月,共和黨今年已花費了1.5億美元的資金支持搖擺州電視市場中的反移民廣告………近乎三分之二的資金來自於特朗普的團隊以及兩個支持特朗普的超級政治行動委員會(PAC,political action committee)。這些羣體在在移民問題上的廣告支出超過了其他任何問題,幾乎一半的支出集中在賓夕法尼亞州和佐治亞州。例如,在匹茲堡和費城,73%的總廣告支出都集中在移民問題上。一則廣告聲稱,‘拜登讓這些人(指移民)進來之後,賓夕法尼亞正在付出代價。’”

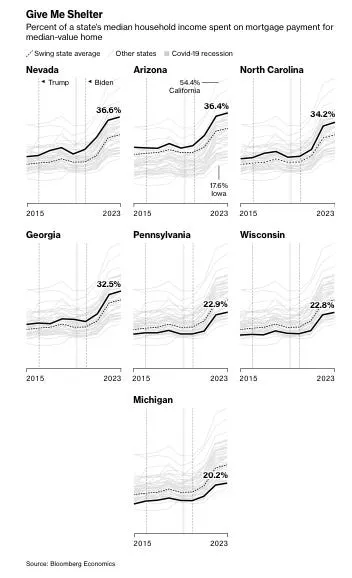

除了種族主義,反移民宣傳背後的經濟邏輯也與住房相關。這種敍事認為移民流入會推高住房成本。這一點正好切中搖擺州的現實要害。正如彭博社團隊評論道:

“比起喬·拜登將製造業和藍領工人工作視為其經濟計劃的重點,哈里斯則將重心轉移到降低住房成本以及增加住房所有權的機會。”

這確實反映了搖擺州所關切的現實情況:

“傳統理解通常認為,要抓住這些搖擺選民的心智,關鍵在於承諾復興製造業……然而如今,住房可負擔性更可能在選民中間產生更有力的反響。彭博經濟的計算顯示,自2016年以來,在陽光地帶州,例如亞利桑那、佐治亞、內華達和北卡來羅納,中等住房的按揭支付成本差不多翻了一番,達到了收入中位數的三分之一或更多。在產業州,例如密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星,中位數家庭將其收入的大約五分之一用於支付中等價位房屋的按揭貸款。自2016年以來,這些州的住房成本也近乎翻了一番。”

而在密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州等工業州,購房按揭的中位數家庭支出大約為其收入的五分之一。

這種分析是否否定了一種相對少量的人口將決定影響世界的選舉結果的反常現象?並非如此。像這樣的微觀分析是否説明在這些關鍵選區的選民決策將會被更大的全球政治關切所驅動,而這些全球問題可能最終被白宮內的現任政府所決定?當然不是。

民主制度從來不會承諾或者實現這一點。它所實現的則是一種政治進程:至少在當前的選舉時刻,競選活動的重點是,基於研究、地方專家的意見和最佳猜測,向一小部分“普通美國人”傳遞信息,試圖回應他們日常最緊迫的關切。

所有事情都被這些看似簡單,但實際上難以捉摸的問題所推動着:這些人關心什麼?哪些因素會使他們這樣而非那樣投票?或許有人希望看到更多辯論,希望能夠通過與理性討論改變別人的觀點。但是這並不是遊戲的玩法。問題是,我們應該按下哪個話語按鈕。

當我們等待11月5日的選舉,以及這之後的結果時,我們被強迫去關心這一問題,因為太多東西取決於此。這並不令人振奮。在許多情況下,甚至讓人感到十分醜陋。但是在憲法的華麗辭藻、權利和投票程序上的法律細節以外,正是這一問題——在其所有的緊迫性、開放性和任意性中——定義了現實中的民主。