銀培萩:陰謀+陽謀,美國富人如何通過大選捐款構建“暗金政治”?

guancha

【文/觀察者網專欄作者 銀培萩】

美國國税局在“政治捐款”和“慈善捐款”之間劃出的界限是,慈善捐款不能用於黨派選舉相關的活動,比如向候選人捐款或活動,而政治捐款可以用於政黨、選舉和遊説等。那麼問題來了——要影響政治,一定要進行政治捐款嗎?當然不是,慈善捐款影響政治的現象不僅存在,而且到達了美國考慮修改立法對其進行約束的程度。許多時候,慈善捐款甚至比政治捐款帶來的影響更深厚和長遠。

慈善捐款在美國國內和國際播撒具有政治影響力的“暗金”(dark money),在美國最近幾個選舉週期裏愈演愈烈。在2024年選舉中,兩黨都意識到了這一點,比以往更積極地運用“暗金政治”機制。

一、慈善捐贈的“暗金政治”機制

慈善事業在温情的面紗下隱蔽維護着資本主義的彈性。美國法律不強制慈善機構披露捐款細節,故意在制度上留下了灰色空間,捐款可以花樣百出地影響政治。鮮為人知的是,美國政治極化的上游,有大量精英通過慈善捐贈來提供黨派鬥爭所需的資源和智慧。這些精英的財富和策略首先輸送給最上游的慈善機構,然後通過一系列的複雜資助網絡流向下游組織,最終用於觀念倡導或政治運動,這樣的機制可以被稱為“暗金政治”。

暗金政治的上游機構是專門從事贈款的慈善基金會。截至2024年底,美國大約有九萬個私人贈款基金會,總資產超過1.6萬億美元,比2014年增加了110%。下游機構是觀念倡導或政治運動的組織,名目繁多。

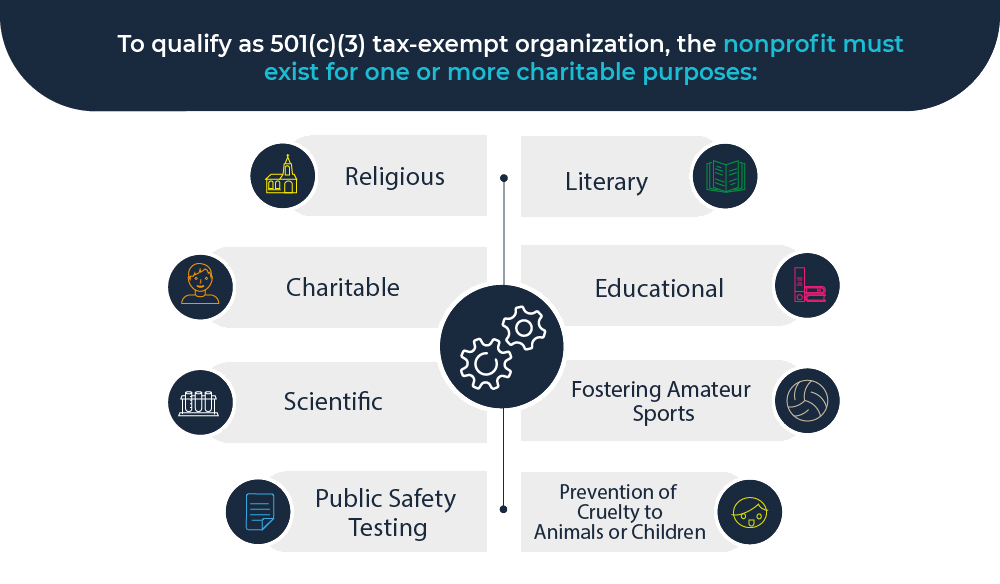

第一類觀念倡導組織同樣屬於501(c)(3),例如大學和智庫,它們可以引導輿論、塑造政策研究的立場。

第二類“公民聯盟或社會福利”組織501(c)(4)可以更自由地參與政治競選和政策相關的活動,也沒有法律義務披露捐贈者信息,捐贈者可以合法隱藏自己的身份。

501(c)(3)指美國税法中列出的享受聯邦所得税減免的非營利組織,包括宗教、教育、慈善、科學、藝術等類型。

第三類是527組織,也就是專為公職選舉等政治活動籌款的政黨、委員會、基金或協會,例如PAC。527組織有法律義務來披露捐贈者信息,但是由於不透明非營利組織(opaque nonprofits)和空殼公司(shell company)的存在,使得他們的資金的源頭常常難以追溯。

上下游的關係是暗金政治的核心,也是最隱秘的部分。多種做法為資金繞開法律限制影響政治提供了窄門。第一種做法是增加撥款環節。美國税法的灰色性體現在,每一類組織被允許從事的政治活動是有限的,但是如果把資金“多倒一手”,捐贈給下游那些行動更自由的組織,就可以規避限制。常見的做法是,501(c)(3)基金會撥款給501(c)(4)組織,501(c)(4)組織再將資金髮送給527組織。過去兩個選舉週期中,空殼公司輸送的暗金快速增長。

這類機構一般都是從外部籌集資金,錢的出處很難追根溯源,或者很要費一番功夫。例如,巴勒斯坦正義學生會是美國校園反以色列抗議的行動組織,它由西太平洋基金會(WESTPAC)直接贊助。這意味着對巴勒斯坦正義學生會的捐款通過西太平洋基金會轉出,西太平洋基金會無需披露其轉給巴勒斯坦正義學生會的資金或資金來源。而帶有中介性質的西太平洋基金會還有上游機構更大筆的資助,包括Elias基金會(100,000美元)、Sparkplug基金會(100,000美元)、洛克菲勒慈善顧問(80,000美元)、開放社會基金會(4,000美元)和Groundswell Fund。

第二種做法是資助思想觀念。美國税法還有一個灰色地帶,雖然對官員進行直接遊説是違反501(c)(3)行為準則的,但是“告知,教育和説服”政府官員是被允許的。501(c)(3)組織里,智庫、大學和部分媒體都可以承擔這種職能,這些機構完全可以從事公開宣傳,只要不花“大部分”(substantial)的時間和金錢進行遊説。政治極化在許多時候是激烈的“口水戰”,兩黨之間互相攻訐對方和公開辯論。知識分子、權威專家在其中有非常重要的仲裁作用,而他們幾乎都來自501(c)(3)機構。慈善捐贈支持501(c)(3)機構的專家學者、研討會、出版和宣傳,完全是合法且公開的,這一做法可以潛移默化地影響政治走向,而且發揮的影響是長期主義的。

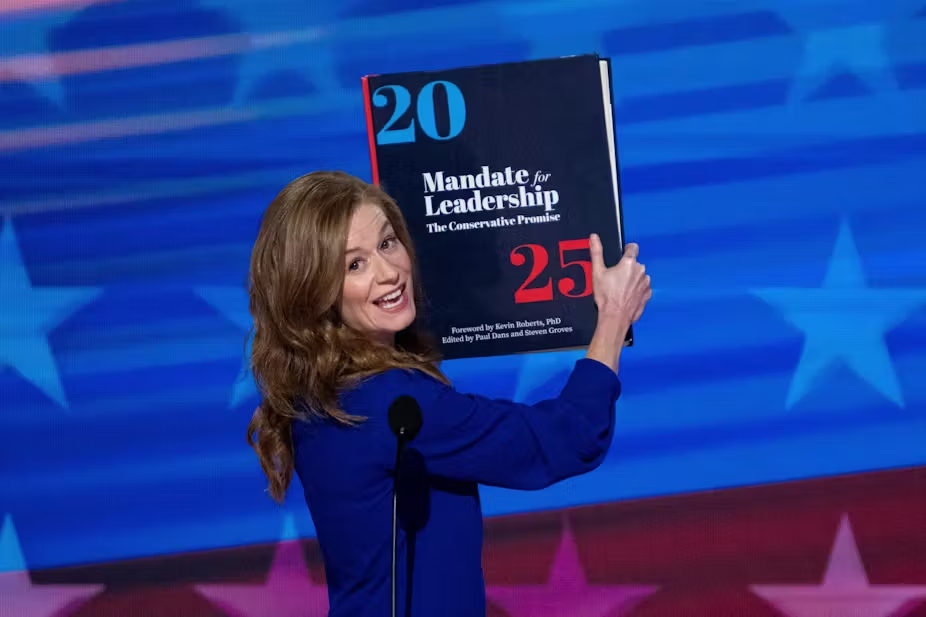

本屆美國大選期間,由智庫傳統基金會發布的《2025計劃》因提出重塑聯邦政府、大量解僱公務員等主張引發巨大爭議。

第三種做法是成立羽翼組織。隨着美國政治極化愈演愈烈,許多501(c)(3)組織為了更方便地干預政治,悄然成立附屬的501(c)(4)組織。501(c)(4)組織原意是公民自發成立的志願性非營利組織,滿足多元化的社會需求。典型的 501(c)(4) 組織類型是社區服務、體育協會、志願消防部門或退伍軍人組織等等。

表面上看,這些非營利組織沒有什麼政治色彩。從數據上看,也只有2%到4%的501(c)(4)組織參與政治活動或政策倡導。而且2000年以後,501(c)(4)組織的數量有所減少,從最高點14萬下降到2023年的7.3萬左右。

然而事實並非那麼簡單,這2%到4%的組織可以發揮極大的槓桿效應。近年來,許多501(c)(3)組織意識到501(c)(4)組織靈活的角色,紛紛建立起自己附屬的501(c)(4)組織作為羽翼。通過這些組織,可以參與許多更貼近選舉和遊説的活動,幾乎不受無權無勢的國税局的監督,而且也不像527組織一樣需要披露資金的來源。在2022年的美國中期選舉中,以機構身份給共和黨與民主黨提供捐款最多的都是501(c)(4)組織。

二、民主黨和共和黨差異化的“暗金”策略

2024年的美國大選形勢膠着,但兩黨都積極運用了慈善工具的效能。在選民基本盤上,共和黨“財富佔優”,民主黨“人數佔優”,所以民主黨“自下而上”資助選舉基礎設施,操縱特定羣體的投票率。共和黨更直白,“自上而下”地在法院、州政府等機構中網羅精英人脈,並主動發起輿論戰。

共和黨的慈善策略是“我方不透明,但指責對方搞陰謀”。

第一,鎖定大型捐贈者。表面民粹主義的特朗普,競選行為與共和黨建制派深度耦合。2024年選舉前夕,特朗普向科技巨頭拋出橄欖枝。馬斯克對特朗普的支持尤其顯眼,他曾於2016年支持過特朗普,後續兩人有過政見不同,2024年馬斯克再次選擇特朗普,以政治捐贈和慈善捐贈結合的辦法支持他。

第二,以慈善的名義眾籌。特朗普的官方競選團隊罕見地發起眾籌用於特朗普遇刺和海倫颶風災害,目前已到賬超過1400萬美元。眾籌平台徵收2.9%的交易費,但隱秘性更強。這驗證了特朗普的支持者多是忠誠且“不差錢”的富人,捐款的透明度低。

第三,抨擊對手用慈善搞陰謀。在高層,特朗普的競選搭檔萬斯批評精英大學、基金會和非營利機構的鉅額捐贈;在基層,右翼機構有一個專門披露左翼慈善暗金的系列研究,它甚至給支持巴勒斯坦的慈善資金貼上“支持恐怖主義”的標籤。

民主黨的慈善策略是,利用執政黨地位大談選舉民主,搞“陽謀”。

第一,左翼慈善機構帶頭呼籲選舉“民主化”。福特基金會主席在《紐約時報》撰文,號召填補美國的民主制度漏洞。左翼所謂的“漏洞”幾乎都指向共和黨的劣勢或錯處。例如,扎克伯格在2020年的美國大選中用慈善捐款促進了佐治亞等搖擺州的遠程投票,幫助了民主黨獲勝,被右翼嫉恨至今,諷刺其為“扎克現金”(Zuck Bucks)。

第二,拜登政府司法部抓住最後時機,調查部分州阻礙了選民投票權。這起案件的原告多是接受左翼慈善資金的民權組織,此舉的意圖是提高民主黨選民的投票率。右翼把拜登的做法和四年前扎克伯格的“暗金”一樣,怒斥拜登在用納税人的錢搞“拜登現金”(Biden Bucks)。

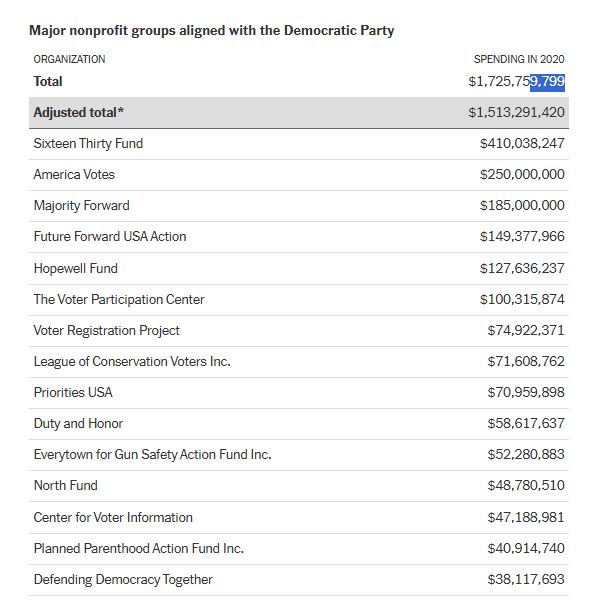

2020年美國大選中,大量非營利組織通過“暗金政治”給民主黨捐款,公開披露金額超過17億美元。 《紐約時報》

第三,民主黨和左翼慈善機構為“楔子議題”辯論,在種族、移民、婦女和LGBTQ+,以及社會正義議題上攻擊共和黨。左翼最常見的是批評富人以慈善作為裙帶關係的掩護,瞄準最高法院等精英機構席位,安插他們的人。

三、暗金政治與政治極化的長期主義

任何政治意識形態鬥爭,都依託靠譜的、有活力的組織系統作為“基礎設施”。這樣一個系統之下,是豐富的資源和智慧在支撐。眾所周知,美國的政治極化越來越嚴重,以至於社會各界在公開討論,美國是否會發生“下一場內戰”。冰凍三尺非一日之寒,政治極化的僵局之下,是資本主義制度維護自身穩定、抑制社會主義、擴充美國霸權的兩條路線之爭。慈善基金會推動的暗金政治,雖然看起來激化了兩黨分歧,但鬥爭的底線是維護美國製度內外的穩定性。

自由主義基金會支持凱恩斯主義的立場,主張為社會底層提供更多福利,這種安撫與同化政策讓類似麥卡錫主義的聲音指責他們有“親共”傾向,另一方面,它們在美國政策諮詢和思想文化領域長期的“建制派”地位也讓保守主義財團的精英不滿。於是,20世紀70年代保守主義基金會掀起的“反建制”運動。既是一場基金會精英之間的“路線之爭”,抨擊自由主義對異見者過於親和的政策方案;又是一場“權力之爭”,即保守主義基金會借思想鬥爭來重新奪回影響美國政策制定的話語權。

例如,在“黑人的命也是命”事件發生以後,保守派的話語是“白人與黑人的關係仍然是我們最潰爛的傷口,左翼不斷地在刺痛這個傷口”,他們認為左翼過度強調種族正義是搞政治,如果不及時停止會讓美國的政治制度傷筋動骨。戰後經濟繁榮和冷戰危機支撐的共識破裂以後,兩黨之間的明爭暗鬥從20世紀60年代的“文化戰爭”延續到今天的“反特朗普運動”,本質上都是在爭吵如何維護美國資本主義制度,並在此過程中最大化自身權益。

追根溯源,慈善基金會的產生,是為了緩解資本主義對制度革命的恐懼,也為了保護精英的私人資產。資本主義很容易萎縮為“富人專治”,美國富人在20世紀初意識到了,它註定會使一部分人在經濟上失利、政治上失權,滋生對現行制度和精英的憎恨。於是,精英再怎麼內鬥,都一致鎮壓社會主義。

此外,工業化早期財富膨脹的企業家面臨反壟斷的壓力,辦慈善成為一種“兩全其美”的妥協方式,它把應税的財富反哺於公共事業,繞開了政府的審查,也利用私人的身份和智慧襄助美國內政外交。洛克菲勒基金會成立於1913年,這一年在威爾遜總統批准了憲法第十六修正案,允許徵收聯邦所得税。身為鋼鐵巨頭的洛克菲勒正在為繳納所得税頭疼。洛克菲勒在這個時候用1.83億美元成立慈善基金會,並非巧合。後來,汽車行業巨頭福特在羅斯福執政期間也做了同樣的事情。

財富精英成立一個強大的基金會來發揮影響力並保護自己的資產,我們後來所熟知的戰略慈善事業就此誕生。“戰略”的意思是,不僅要發麪包給窮人,還要探索系統性解決社會難題、修復階級裂痕的辦法。

綜上所述,慈善基金會首先是善意的產物,它在物質層面促進了科技和商業繁榮,探索社會治理的創新方案,這些都從不同方面鞏固了資本主義。但它的產生也是為了緩解資本主義對制度危機的恐懼,並保護精英的私人資產。所以,慈善機構在近百年的美國政治發展史中成為了不同派系參與意識形態鬥爭的“暗金”。在美國內政外交中,有的暗金去向民主黨,有的擁護共和黨,但抑制社會主義、襄助美國霸權是他們的共同底線和“鬥而不破”的原因。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。