黃忠、宋曉麗:全球南方接連掌舵G20,預示着一股特殊的領導力量崛起

guancha

**導讀:**巴西於2023年12月1日正式接任G20輪值主席國,並於2024年11月18日至19日舉辦G20里約峯會。從印尼、印度到巴西,以及即將於2025年擔任G20主席國的南非,G20連續由全球南方中的關鍵大國擔任主席國。在國際格局多極化和全球治理轉型的大背景下,G20議程的重心正悄然向全球南方傾斜。

以印度、巴西、南非等為代表的“關鍵中間國家”,正通過靈活的多邊聯合外交,在全球治理和若干國際議題中發揮越來越大的領導角色,打破以西方為主導的國際秩序格局。作為全球南方的重要成員,中國支持並與全球南方國家共同實踐全球治理新議程和獨立自主的不結盟外交。但也需要看到,全球南方國情千差萬別,內部存在客觀利益分歧和矛盾,正是這些分歧給了西方國家分化全球南方的機會。

中國、俄羅斯、巴西、印度、印尼等全球南方中的經濟與政治代表性力量能否在未來進一步妥善處理分歧、加強在雙邊和多邊層面的團結合作,是多極化能否深化的關鍵。

【文/黃忠 宋曉麗】

世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開,百年變局加速演進,世界進入新的動盪變革期。當前維持大國穩定的戰略基礎依舊存在,但隨着大國競爭的持續展開,大國關係的尖鋭、低迷和嚴峻儼然已成為動盪變革期最大的不確定因素。在這過程中,隨着加拿大、澳大利亞、日本、韓國、德國和瑞典等傳統中等強國選擇站隊美國、強化西方聯盟體系,以往由它們領銜的中等強國外交也就此淡出國際舞台。與之對應的是,以印度、巴西和南非為首的“關鍵中間國家”堅持以己為主,走上了多邊聯合(multi-alignment)外交路線。

“關鍵中間國家”的內在特徵

“關鍵中間國家”即“全球南方”國家中於後冷戰時期崛起的中等國家。其範圍在不同的研究中略有差異,少至巴西、印度、印尼、沙特、南非和土耳其六國,多則加上墨西哥、阿根廷、尼日利亞、泰國、阿聯酋和越南等國家。“關鍵中間國家”又被視為關鍵的“全球搖擺國家”(Global Swing States)。在當前國際政治中,該概念是指那些對於地緣政治和大國競爭具有重要影響力,且對遠比與某一個大國結盟更為複雜的國際合作有着不同偏好的一羣“搖擺國家”。與傳統中等強國相比,“關鍵中間國家”具有一些大致的共同內在特徵。

首先,“關鍵中間國家”雖在經濟實力上無法與發達國家相比,但經濟規模可觀,發展潛力巨大。傳統中等強國在經濟上都處於發達國家行列,“關鍵中間國家”經濟上雖有一定發展,但與西方相比整體仍處於較為落後的狀態,在全球經濟中扮演着邊緣、半邊緣角色。

2024年11月18日,在巴西里約熱內盧召開二十國集團領導人第十九次峯會。 新華社

在世界銀行於2024年1月發表的《全球經濟展望》報告中,沙特這樣的石油富國就和巴基斯坦、孟加拉國與安哥拉等窮國一起,被列為發展中國家。但從發展程度來看,這些國家已脱離了最不發達國家行列,有的國家在經濟規模上甚至超過了一些發達國家。

在國際貨幣基金組織2024年4月《世界經濟展望》的全球經濟體GDP排行榜中,印度以3.94萬億美元位居全球第五,高於英國和法國;巴西以2.33萬億美元位居第八,高於意大利和加拿大。此外,墨西哥(2.02萬億美元)、印尼(1.48萬億美元)、土耳其(1.11萬億美元)和沙特(1.11萬億美元)都超過1萬億美元,且都在世界前二十大經濟體行列中。

這些國家的經濟發展前景也比較好,高盛(Goldman Sachs)於2022年底曾預測:到2050年,印度、印尼、巴西、墨西哥、沙特和尼日利亞的經濟規模將分別位居世界第三、四、八、十一、十三和十五位。到2075年,印度和尼日利亞的經濟規模更是分別會達到世界第二和第五位。因此,某種程度上可以説,“關鍵中間國家”是經濟上正在走向世界舞台中央,但又尚未到達目的地的“半外圍”國家。需要強調的是,在大國競爭背景下,這些國家的全球經濟地位更加突出。

一方面,一些國家在全球產業鏈供應鏈重組中有着重要地位。比如印度有可能成為下一個全球製造業中心,拉美地區最大的經濟體巴西在大宗商品和農業領域有着明顯優勢,墨西哥、越南在近岸、離岸外包中地理位置優越等。當前,印度、印尼、泰國和越南都是美國為對華經濟去風險化、加強供應鏈韌性而在印太地區進行重點合作的國家。另一方面,一些國家以獨特能源和資源稟賦而成為大國重點關注的對象,如沙特的石油、印尼的鎳礦和阿根廷、墨西哥與巴西三國的鋰礦等。

其次,“關鍵中間國家”在內部政治發展進程上雖參差不齊,但國際政治影響力不容低估。傳統中等強國都是典型的西方民主國家,其資本主義民主政治制度已發展成熟,“關鍵中間國家”相較而言參差不齊,尚存差距。

在“自由之家”(Freedom House)公佈的2024“世界自由度”報告中,巴西、阿根廷和南非位居“自由”國家行列,印度、印尼、墨西哥和尼日利亞的政治發展程度是“部分自由”,沙特、土耳其、越南和泰國是“不自由”國家。由於意識形態完全一致,傳統中等強國相對更能與西方大國合作,在整個西方體系中發揮相匹配的角色。

與此同時,“關鍵中間國家”在與西方大國博弈時,難免要承受對方意識形態偏見的壓力。但其國際政治影響力卻不容低估,除了經濟外溢所能產生的政治能量外,它們還有獨特優勢。

一是人口規模普遍較大。2024年,印度、印尼、巴西和墨西哥的人口分別為14.4億、2.8億、2.1億和1.3億,中東沙漠地帶的沙特(3750萬)和非洲熱帶地區的尼日利亞(2292萬)人口數也分別接近七國集團(G7)成員國的加拿大(3910萬)和澳大利亞(2670萬)。印尼、印度、土耳其和沙特等國家有着大量穆斯林人口,在伊斯蘭世界有着巨大影響力。

二是在地區事務上普遍擁有先天地緣優勢。不同於在地理位置上相對集中的傳統中等強國,“關鍵中間國家”分散於全球各大洲,位居有影響力的區域大國行列,在區域和平、發展與治理議題上往往發揮着主導作用,是世界大國和強國爭取相應地區小國和弱國難以繞開的關鍵力量。

印尼被視為東盟實際領導者,東南亞國家在解決東盟內部事務與管理印太地區日益加劇的大國競爭方面對其寄予厚望。類似土耳其這樣的國家扼咽喉之地,戰略位置的重要性為其與大國博弈提供了極為重要的砝碼。三是在國際議程設置上的影響力同樣不容低估。巴西、印度、印尼、沙特、南非、土耳其、阿根廷和墨西哥是二十國集團(G20)成員國,其抱團的力量更為驚人。自2022年以來,印尼、印度、巴西和南非依次擔任G20輪值主席國,能夠利用獨特角色影響國際議程設置。

再次,“關鍵中間國家”不僅有實力有能力,而且有意願在特定國際議題上發揮領導者角色。

傳統中等強國雖有實力,但承擔中等強國角色的能力與意願卻越來越低,加拿大便是其中代表。其外交政策追隨美國、挑戰中國、援助烏克蘭、支持以色列,中等強國的角色正日趨矮化。與之形成鮮明對比的是,“關鍵中間國家”在國際社會追求戰略自主和謀求更大政治權力的願望正越來越強烈。

土耳其總統埃爾多安曾表示聯合國安理會不但不再致力於保障全球安全,而且成為了五個常任理事國進行戰略對抗的舞台,強調“世界大於五個,一個更為公平的世界是可能的”。為此,他要求在聯合國框架下重組一個能夠對世界“和平、安全與福利負責的”機構,並建設一個能夠代表“所有起源、信念與文化的全球治理結構”。埃爾多安認為,土耳其是一個全球領導國家,它既能獨立行動、也能與其他主要大國合作推進其全球願景。在實踐中,土耳其視自己為保護和促進全球穆斯林利益的主要伊斯蘭國家,全球南方國家的領導者,最不發達國家權利的支持者和多極世界秩序的推動者。

印度、巴西和南非更是一直在追求聯合國安理會常任理事國席位。印度外交部長蘇傑生直言:“我不認為印度必須加入美國或中國軸心。我們擁有世界1/5的人口,是世界第五或第六大經濟體……我們有權斟酌自己的立場。”他強調:“印度在一個兩極分化的世界中保持了自身的獨立性”,“在應對全球挑戰中是一支向善的力量”。

巴西總統盧拉對安理會能否有效防止衝突在全世界蔓延持批評態度,表示安理會正在逐步喪失其公信力並陷入癱瘓,必須進行緊迫改革讓安理會更具代表性,更有效地發揮作用。即便傳統印象中整體實力較弱的泰國,也努力在重要地區與國際事務上發揮中等強國的引領者角色。

2024年7月22日,巴西總統盧拉在巴西利亞參加與外國駐巴媒體的小範圍對話會。 新華社

“關鍵中間國家”的多邊聯合外交行動

百年變局下的人類社會面臨前所未有的挑戰,美國發起的大國零和競爭是其中極危險的變量。這種競爭在軍事、經濟與戰略關係等層面全方位展開,大國關係由此變得不穩定和不確定,對抗和衝突明顯加劇。在這過程中,中等國家是美國極力爭取的重要對象。對此,與傳統中等強國紛紛選擇倒向美國不同的是,新崛起的“關鍵中間國家”並不惟美國馬首是瞻。它們一反過去以自保為目標的消極被動的不結盟立場,積極靈活地在中、美、俄、歐等行為體之間進行復雜平衡的多邊聯合外交。它們依據自己的利益,圍繞特定議題而非意識形態,在大國博弈中縱橫捭闔,並儘可能利用自身優勢,拒絕成為“熱戰”或“新冷戰”的棋子,試圖成為影響大國戰略競爭走勢、塑造國際與地區秩序,乃至世界格局的關鍵力量。

其一,“關鍵中間國家”與美國的軍事聯繫雖有所強化,但普遍拒絕加入美國圍堵中俄的軍事陣營。在美國強化軍事盟伴體系的過程中,一些“關鍵中間國家”擇機加強了與西方陣營的軍事合作,如印度、印尼和越南。然而,這些國家的目標是藉機提升自己的國防能力,而非幫美國火中取栗。

烏克蘭危機發生後,與傳統中等強國一邊倒地站在西方陣營譴責並制裁俄羅斯、軍事援助烏克蘭不同,“關鍵中間國家”雖普遍反對俄羅斯進攻烏克蘭,但不願意對烏克蘭實施軍事援助。

在2022年4月7日美國發起的要求暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格的投票中,除了美國的非北約盟友阿根廷和北約成員國土耳其外,其他“關鍵中間國家”均選擇了棄權或反對。截至2024年4月30日,僅有土耳其對烏克蘭給予了6300萬歐元的軍事援助及阿根廷米萊政府向烏克蘭贈送了兩架十餘年前從俄羅斯購買的直升機,沒有任何其他“關鍵中間國家”對烏克蘭提供過軍事援助。土耳其總統埃爾多安譴責西方對俄羅斯進行挑釁政策,與俄羅斯總統普京保持良好工作關係,並表示土耳其“一直在烏克蘭和俄羅斯之間保持平衡”。

還有部分“關鍵中間國家”試圖通過斡旋等手段促成俄烏停火止戰。土耳其和聯合國促成俄羅斯和烏克蘭簽署“黑海倡議”,允許通過安全的海上人道主義走廊,從烏克蘭三個主要港口向世界各地出口穀物、其他食品和化肥。這對於解決全球糧食供應、平抑國際市場食品價格起到了重要作用。2023年8月,沙特邀請了40多個國家舉行峯會,協商如何促進烏克蘭危機和平解決。此外,墨西哥、巴西、印尼和南非等國都以各種形式提出過自己的烏克蘭危機和平倡議或計劃。

2024年10月31日,在沙特阿拉伯首都利雅得,人們參加第八屆沙特“未來投資倡議”大會。 新華社

其二,“關鍵中間國家”與美國的經濟聯繫有所提升,但沒有根本改變與中俄經濟合作的步伐。美國開展大國競爭戰略以來,一些“關鍵中間國家”與美國的經濟聯繫有所提升,比如印度、印尼、泰國和越南加入了“印太經濟框架”,墨西哥加入了美洲經濟繁榮夥伴關係計劃,印度和沙特加入了美國倡導的“印度—中東—歐洲經濟走廊”項目。但是,美國沒能從根本上影響“關鍵中間國家”在對中國和俄羅斯經濟交往中的自主決策,即便西方祭出了經濟長臂管轄的大棒。“關鍵中間國家”普遍視中國的發展為機遇。對於美國限制中國高新科技行業發展的舉措,“關鍵中間國家”應者寥寥。

越南前國家主席武文賞、總理範明政先後接見華為企業高管,鼓勵華為在越南數字化轉型與數字經濟建設中做出貢獻。沙特很大程度上將其2030年願景計劃的實現依賴於同中國科技企業的合作,企業包括了華為與阿里巴巴,領域則有美國極為敏感的人工智能與雲服務。巴西不理美國干預,堅定讓華為參與5G網絡建設,總統盧拉訪華時甚至專門參觀了華為的一個技術中心。即便是對華數字技術使用進行限制的印度,也讓中國在2023–2024財年重新成為其最大的貿易伙伴,其中印度從中國進口的產品中98.5%是工業品,佔其所有工業品進口總額的30%。而在2023–2024財年印度進口的電子產品、通信設備和電器產品中,中國佔比達43.9%。此外,中國還與阿根廷、南非、印尼和土耳其等國簽署了貨幣互換協議,和泰國達成了數字人民幣結算出口的夥伴協議。

烏克蘭危機的發生令大國格局出現自冷戰結束以來最激烈的動盪。在這場危機中,沒有一個“關鍵中間國家”主動制裁俄羅斯。它們在西方制裁長臂管轄不到的地方,保持甚至擴大了與俄羅斯的經貿往來,印度就是其中代表。烏克蘭危機發生以來,印度迅速成為俄羅斯石油的主要買家之一,危機之前印度的石油主要來自中東,俄羅斯石油在其進口中的比重幾乎可以忽略不計,但危機爆發之後,印度進口的俄羅斯石油量開始飛速增長。到2023年6月,印度每天購買俄羅斯石油200萬桶,約佔其進口總額的45%,同時俄羅斯51%的海運石油出口到了印度。印度不僅自己使用這些石油,而且還對其進行提煉,再加價轉手賣給第三方,包括歐盟等禁止直接購買俄羅斯石油的國家。

到2023年12月,俄印兩國貿易額首次突破500億美元大關,全年貿易額更是達到創紀錄的650億美元。對於外界有關印度購買俄羅斯能源的質疑,印度外長蘇傑生表示,這一政策在穩定全球石油和天然氣市場方面發揮了重要作用,應該肯定。而對他在這個問題上有關印度“足夠聰明”的言論,美國國務卿布林肯只能尬笑。

其三,“關鍵中間國家”與美國的戰略聯繫雖有所密切,但它們在與中俄進行戰略合作帶領南方國家共同發展的努力方面步伐更大。近年來,美國同樣從戰略高度加大了拉攏“關鍵中間國家”的步伐,比如2019年給予巴西非北約主要盟國地位,2023年升級與印尼和越南的關係至全面戰略伙伴。但美國的這種做法並未實質影響“關鍵中間國家”與中俄的關係。作為對美國拉攏的回應,這些“關鍵中間國家”在堅持既有不結盟外交政策的基礎上,選擇與多個國家同時建立較為密切的關係網絡,以便自己在與大國相處中能夠左右逢源,擁有更多戰略主動。

比如,越南雖與美國在2023年9月將雙邊關係升級成全面戰略伙伴關係,但又在當年12月宣佈與中國構建具有戰略意義的中越命運共同體。2024年6月,普京也親自訪問越南以進一步深化雙邊於2012年建立的全面戰略伙伴關係。與此同時,越南依然堅持其不加入軍事同盟、不結盟對抗另一國、不允許外國在越南設立軍事基地和在國際關係中不使用武力的“四不”政策,與印度、澳大利亞、日本、印尼和菲律賓等國的關係也在升温。

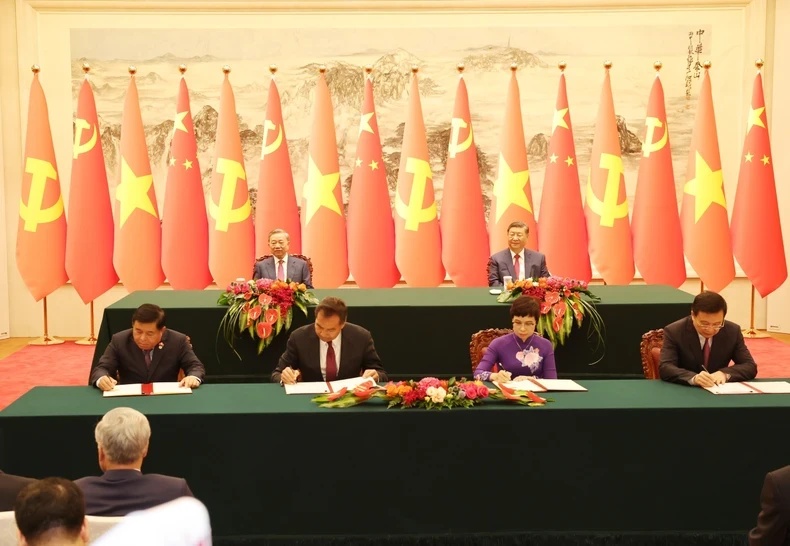

越南通訊社與新華社專業合作協議(右)及兩國投資合作(左)簽字儀式。 越通社

更為重要的是,“關鍵中間國家”正在上海合作組織和金磚機制發展壯大的過程中發揮引領作用。上海合作組織方面,2017年6月,印度成為上海合作組織成員國。2022年9月,土耳其總統埃爾多安首次參加上海合作組織峯會,明確表示其目標就是讓身為北約成員國的土耳其加入上海合作組織。2023年3月,沙特內閣正式承認其在上海合作組織的對話夥伴地位。目前,金磚國家正努力擺脱在國際支付中對美元的依賴,創建不使用美元的國際匯款和支付替代系統。其中,巴西總統盧拉在多個場合公開質疑美元主導國際貿易的合法性,主張金磚國家在國際貿易中用自己發行的貨幣取代美元。

“關鍵中間國家”更加自信地利用各種國際多邊舞台為全球南方國家發聲。印度利用2023年9月主持G20峯會的契機,説服美國和歐洲將峯會重心放在數字公共基礎設施、全球債務和氣候融資等較貧窮國家關心的議題上。此次峯會上,印度也成功使非洲聯盟加入G20,獲得了與歐盟一致的地位。除此以外,印度獨立組織了兩屆“全球南方國家之聲峯會”。在第二次峯會上,印度宣佈創建全球南方國家卓越中心,以便對這些國家所面臨的發展挑戰進行研究,並提出實際解決方案。

巴西總統盧拉在2023年9月19日的聯合國大會一般性辯論發言中,利用巴西在協調氣候外交方面成為全球南方國家領導者的身份,強調全球南方國家的弱勢羣體受氣候變化造成的損失和破壞的影響最大,呼籲開展緊急、全面的國際合作。盧拉政府還計劃利用巴西即將舉辦2024年G20峯會和2025年聯合國氣候變化大會的契機,發起新的符合全球南方國家利益的比如對抗飢餓和氣候融資的倡議。

“關鍵中間國家”多邊聯合外交發展的原因

不難發現,百年變局加速演進、大國競爭日益激烈之時,“關鍵中間國家”堅持不選邊站、開展靈活的多邊聯合外交,拒絕國際關係中的對抗與衝突,是世界和平與發展的中流砥柱,其選擇有着深刻原因。從根本上説,百年變局下,新興市場國家的崛起,導致了國際體系結構發生變遷,相應的國際秩序變革需求也隨之產生。這種情況下,“關鍵中間國家”有內在動力去開展多邊聯合外交。這些國家還有着殖民地半殖民地的歷史記憶,有着對沖、中立和不結盟外交的傳統以及對多邊主義的堅持,對美國乃至整個西方世界感到失望,對與中俄合作懷有希望,並對國際秩序多極化發展充滿信心。

首先,“關鍵中間國家”普遍不認同美國及其主導的西方世界在大國競爭中的合法性。百年變局下,美國的全球領導地位面臨着嚴重的合法性危機,其在全球體系中的實力優勢並未轉化成道義上的優勢。包括“關鍵中間國家”在內的其他國家對於美國在內政外交上的一系列問題洞若觀火,不願意在大國競爭中任其予取予求。

美國國內矛盾的激化與政黨政治鬥爭日益激烈的外溢,使得外界對於美國發展的信心嚴重動搖。兩黨鬥爭和政治極化對美國內政外交的負面效應非常明顯。特朗普任職四年中,有28%的駐外大使職位一直處於空缺中。而在拜登政府任期開始的一年半時間裏,美國27%的駐外大使職位,包括印度和沙特等重要國家的大使職位,都未獲參議院批准。而到拜登政府任期行將結束為止,仍有30多名政府提名的大使和高級外交職位人選未獲參議院批准。這種情況下,各國很難對美國未來政策的穩定性和預見性保持信心,也無法對所謂美式民主的發展前途保持信心。由此,當拜登將大國競爭形容為民主和集權之爭,並對世界喊出為民主而戰的口號時,“關鍵中間國家”自然不會輕易為其站隊。

更何況,“關鍵中間國家”本身就在意識形態層面與美國矛盾重重,不滿其虛偽言行。“關鍵中間國家”國家政治制度差異很大,即便是所謂民主國家內部對於意識形態的認知也無法和美國達成一致,雙方難以產生共鳴。

越南和拜登政府在人權和民主議題上分歧深刻,公開表達過對白宮因其社會主義政權的性質而拒絕邀請其參加全球民主峯會的不滿,重申要加強社會主義民主建設的決心。印尼對於1965–1966年間美國支持蘇哈托政權對共產黨及其支持者進行清洗造成了百萬人傷亡的事件記憶猶新,其中有着大量無辜平民。印度將美國在民主、人權、少數族裔上的態度視為霸凌,並不悦美國在印加因錫克教分離主義領導人辛格·尼賈爾(Singh Nijjar)被殺而造成的外交對峙問題上的態度。

不僅如此,“關鍵中間國家”還不滿西方對於全球南方國家的援助過少,反對美國選擇性遵守聯合國原則與規範,不認同美國以意識形態為藉口在沒有聯合國授權的情況下任意使用單邊制裁措施,尤其擔憂美國濫用美元主導地位任意制裁,認為西方支持烏克蘭的訴求是偽善的。

巴以衝突再次發生後,美國對於以色列的支持更是令“關鍵中間國家”質疑其所謂道德權威的真實性。因此,當美國呼籲這些國家為自由主義世界秩序奉獻時,後者認為美國只是為了應付與中俄的硬實力鬥爭而在刻意迎合,自然沒有興趣與之配合。印尼甚至有觀點認為,西方將印尼視為與中國和俄羅斯進行國際遊戲的棋子,而非一個主權國家和平等夥伴。因此,當外界試圖以網絡安全等理由説服印尼放棄使用中國數字技術時,後者直接以斯諾登的稜鏡門事件予以駁斥,辯稱並非只有中國會“監視”印尼。

2023年12月8日在位於紐約的聯合國總部拍攝的聯合國安理會會議現場。美國當天否決了聯合國安理會一份旨在推動實現巴以人道主義停火的決議草案。 聯合國供圖

其次,“關鍵中間國家”不願也難以承受在大國競爭中選邊美國的代價。“關鍵中間國家”整體上與美中俄三方都有較為密切的經濟聯繫,儘管具體情況各有差異。理論上,“關鍵中間國家”在大國競爭中倒向美國的一個重要前提是美國能夠給它們提供超過與中俄合作的收益,或能夠給它們造成大於與中俄合作的損失。然而在實踐層面,無論是美國自身還是美國集整個西方世界的力量都做不到這些。事實上,長期互惠互利的合作已成為推動“關鍵中間國家”在百年變局中與中俄發展關係的主要紐帶與強勁動力。

中俄對於“關鍵中間國家”的經濟影響力已不低於甚至大於以美國為首的西方世界。從收益的角度來看,中國已成為巴西、印度、印尼、尼日利亞、沙特、南非和泰國等國最大的貿易伙伴,諸多“關鍵中間國家”也加入了“一帶一路”倡議並從中獲利豐厚。一些“關鍵中間國家”對與中國的經濟合作寄予厚望。

印尼希望中國能夠助推其產業結構升級,土耳其希望中國幫助其成為歐亞大陸交通網絡的重要樞紐,沙特希望藉助中國擺脱對石油出口的依賴、實現經濟多元化,等等。可以説,這種“關鍵中間國家”與中國之間的強勁合作已非外界簡單用誘拉或施壓方法就能改變。當面對來自西方有關與中國經濟合作的質疑時,沙特能源部長本·薩勒曼親王(Abdulazizbin Salman)直接選擇無視。他強調,“作為一名商人,機會在哪裏,我們就去哪裏,無須選邊站”。

即便是對美國經濟依賴比較高的墨西哥,在美國對華貿易戰中也享受到了近岸外包的紅利,希望利用獨特的地理優勢藉助中國加快發展速度。實際上,中國連續多年是墨西哥全球第二大貿易伙伴,墨西哥也穩居中國在拉美第二大貿易伙伴地位。2024年1–3月,中墨貿易更是強勁增長11.41%。“關鍵中間國家”更加偏愛中國提出的類似亞投行和金磚銀行的國際融資制度。在它們看來,這些融資制度比西方各種吝嗇、苛刻且利己的資金提供條件要公平得多。

從損失的角度來看,“關鍵中間國家”的發展前景雖比較亮眼,但與發達國家相比,經濟脆弱性比較高,很難經受住在大國競爭及地緣政治衝突中選邊站的代價。印尼化肥進口總額的1/4來自俄羅斯,同時它也是烏克蘭的第二大小麥出口市場。烏克蘭危機的爆發直接誘發了印尼的通貨膨脹,並造成更為嚴重的食品短缺問題。一些“關鍵中間國家”在烏克蘭危機發生之前就已與俄羅斯進行了高水平的、不易取代的安全合作。土耳其早在2020年就因購買俄羅斯S-400防空系統受美國製裁,印度的主要軍事裝備來自前蘇聯和俄羅斯,越南長期依賴俄羅斯的武器。印度的一名高級政策制定者表示:“為了國防準備,與俄羅斯保持富有成效的關係符合印度的利益。”

2019年7月12日,在土耳其安卡拉,一架大型俄羅斯運輸機在穆爾特德空軍基地卸貨。土耳其外長恰武什奧盧12日表示,土耳其從俄羅斯購買的S-400防空導彈系統已開始交付。土國防部同日發表聲明説,該系統首批設備運抵土首都安卡拉。 土耳其國防部

最後,世界多極化大潮使得中等強國力量敢於進行多邊聯合外交。百年變局下,“關鍵中間國家”既在世界多極化大潮中發展,也成為推動世界多極化的強大力量。2000年,西方G7佔世界GDP的65%,到2020年這一數字已下降至46%,到2050年有可能進一步下跌至33%。與此同時,以巴西、中國、印度、印尼、墨西哥、俄羅斯和土耳其為代表的新興七國佔世界GDP的比重則由2000年的11%上升至2020年的28%,到2050年有可能進一步上升至41%。

1990年,被稱為富人俱樂部的經合組織(OECD)以21%的人口擁有世界80%的財富,而到2030年,經合組織將會以17%的人口占有世界40%的財富。與之形成鮮明對比的是,這個富人俱樂部之外的其他國家,尤其是諸多對當前國際秩序現狀持懷疑態度的前殖民地國家,在收入、人口、實力與國際影響力的提升上與日俱增。

在“關鍵中間國家”看來,世界正處於後殖民時代,19世紀的歷史不平等融入了20世紀創建的國際體系,也正阻礙世界數十億人的發展。隨着國際格局的發展,它們越來越敢於拒絕參與以美國為首的少數國家為維護優勢地位而採取的各種行動,維護和發展自己的利益。

印度外交部長蘇傑生認為,一個非常西方化的世界正因烏克蘭危機而極速消逝,取而代之的則是一個多邊聯合的世界。在這個世界中,各國將會選擇自己的“特定政策、偏好與利益”。他強調,“歐洲的問題就是世界的問題,而世界的問題卻不是歐洲的問題”這一想法已行將就木。印度政治理論家普拉塔普·巴努·梅塔(Pratap Bhanu Mehta)説:“烏克蘭戰爭削弱了人們對西方大國的信任,讓人們把注意力集中在如何對沖賭注上”,“印度覺得它已經把美國搞清楚了:是的,你會不安,但你無能為力。”

印尼外交部前副部長、前駐美大使、國家外交政策協會創始人兼主席迪諾·帕迪·賈拉爾(Dino Patti Djalal)主張,“在21世紀,世界秩序將不是由超級大國或主要大國塑造,而是由中等強國的擴散決定”。他強調,當今世界各地區的中等強國比以往任何時候都多,且每個中等強國都有規模、雄心和資源來發揮更大作用。在他看來,越多中等強國不依附於超級大國,世界事務的結構(texture)就會越好。

在此背景下,“關鍵中間國家”普遍將與中國和俄羅斯的聯合視為推動國際秩序多極化與公平化的重要手段。巴西試圖在地緣政治議程設置中扮演更大角色、獲得更高國際地位,就將中國的崛起視為一支能夠軟制衡美國並緩和美國單邊主義負面影響的積極力量。

“關鍵中間國家”多邊聯合外交的影響

“關鍵中間國家”的多邊聯合外交極大衝擊了以大國為中心的傳統國際秩序觀,成為影響百年變局走勢的重要變量。在“關鍵中間國家”的帶動下,全球南方國家新不結盟運動的興起令人矚目,應對共同挑戰、推動世界和平與發展繼續成為時代強音。“關鍵中間國家”的多邊聯合外交也使得美國在圍堵中俄兩大國時受到較多掣肘,削弱了大國競爭的烈度和破壞程度,動盪變革的世界由此維持了來之不易的相對穩定,多極化趨勢加速顯現。

“關鍵中間國家”的多邊聯合外交引領了全球南方國家新不結盟運動的興起,再次凸顯了和平與發展的時代主題。烏克蘭危機發生以後,美國希望能夠集合全世界的力量孤立、制裁和圍堵俄羅斯。但在“關鍵中間國家”的帶領下,全球南方國家消極響應甚至積極反對西方在國際多邊機制中對俄羅斯的孤立,消極配合甚至積極抵制西方對俄羅斯的各種制裁,在雙邊關係中繼續保持甚至加強了與俄羅斯的友好交往。

2022年4月7日,聯合國大會就是否暫停俄羅斯在人權理事會席位的投票中,包括主要新興強國在內,共有24個國家投反對票,58個國家投棄權票。反對國家擁有21億的人口和21.8萬億美元的GDP,棄權國家擁有36億的人口和15.1萬億美元的GDP。這一投票結果表明,許多全球南方國家並不贊同維護西方“基於規則的國際秩序”。更何況,絕大多數全球南方國家不願意接受俄羅斯的全面失敗。在它們看來,俄羅斯的崩潰將會打開一個巨大的權力真空,而這足以導致遠在歐洲之外的許多國家的不穩定。

2022年4月7日,聯合國大會表決暫停俄羅斯人權理事會成員資格。

不僅如此,在“關鍵中間國家”的帶領下,它們還敢於利用西方在烏克蘭危機中的道德虛偽,就自己在全球治理中的不公平遭遇批評西方,並要求補償。2023年6月,在巴黎舉行的新全球融資契約峯會閉幕式上,南非總統西里爾·拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)提出了一個看似與國際金融無關的話題。在面向數十位全球領導人發表講話時,他就新冠疫苗問題表示,“北方國家……正在霸佔它們(疫苗),它們不想在我們最需要的時候將疫苗投放出來”,“這引發並加深了我們對北方國家的失望和怨恨。因為我們感覺,北方國家民眾的生命似乎比全球南方國家民眾的生命重要得多”。對於“關鍵中間國家”領銜全球南方國家進行的新不結盟運動,西方不得不予以回應。

2023年9月,美國總統拜登和副總統哈里斯訪問了印度、越南和印尼,深化與三國的接觸。美國國家安全事務助理沙利文也聲稱,“必須給世界、尤其是全國南方國家,更好的價值主張”,“必須兑現對全球南方國家的基礎設施、發展和氣候承諾”。大國權力政治受到了極大衝擊,世界的和平與可持續發展事業繼續受到重視。

“關鍵中間國家”的多邊聯合外交令中俄在面對美國的戰略圍堵時有了很大回旋空間,大國競爭的烈度與破壞程度受到極大削弱,世界的多極化圖景也更為明朗。冷戰時期的大國競爭是美蘇霸權而角逐,當時全球南方國家雖對霸權主義行徑不滿,但因為實力不足只能選擇儘量置身事外,以免殃及自身。在缺乏有效緩衝空間的情況下,美蘇迎頭相撞,冷戰也就一直處於緊張對抗的氛圍中。而今大國競爭則是美國為維護霸權、中俄為實現生存和發展權而進行的鬥爭,此時全球南方國家在“關鍵中間國家”的帶領下不但有能力可以對美國的霸權主義行徑説不,而且還憑藉自身特殊優勢成為大國爭取和倚靠的對象,進一步塑造地緣政治格局。

在2023年9月的東亞峯會上,東南亞國家支持印尼總統佐科有關呼籲緩和中美俄緊張局勢、避免衝突的觀點。同月的G20峯會上,在印度和印尼的斡旋下,會議公報避免直接批評俄羅斯,只重申各國須避免“使用或威脅使用武力來尋求獲取領土”。這種情況下,雖然百年變局下的大國關係進入了複雜的“類冷戰”時期,但大國競爭的烈度和破壞程度得到了極大控制。

不僅如此,近年來,在“關鍵中間國家”的支持與帶領下,“一帶一路”建設取得碩果、上海合作組織和金磚國家組織的影響力日益壯大,極大衝擊着自由主義秩序。巴以衝突再次發生後,南非向國際法院訴訟以色列在加沙執行種族滅絕、巴西宣佈永久撤回駐以色列大使、阿拉伯國家和中國發表聯合聲明聲援巴勒斯坦譴責以色列。

對此,巴西瓦加斯基金會(FGV)國際關係教授馬蒂亞斯·斯佩克託(Matias Spektor)直言,“有影響力的發展中大國永遠不可能成為自由主義國際秩序的真正局內人”,“它們將試圖在國際制度中追求自己的利益和價值觀,挑戰西方對合法性和公平的理解”。這也説明,單純以經濟和軍事實力為標準來衡量國際政治的極化問題,認為國際政治正在兩極化的觀點存在缺陷。與此對應的是,政治影響力將成為日益重要的指標,世界的多極化圖景將更為明朗。

展望未來,“關鍵中間國家”將會繼續團結全球南方國家,一方面,在氣候變化、糧食危機與反恐等全球治理議題上積極合作,要求西方國家切實履行承諾承擔更多義務,努力實現羣體性發展;另一方面,在聯合國安理會、國際貨幣基金組織與世界貿易組織等國際機制謀求更多話語權,改變邊緣地位。此過程前途光明,但道路將會非常艱辛。

一是美國依然對全球南方國家影響力最大。從貿易、金融和外交關係等數據分析來看,自1970年代以來,美國一直是對擁有全球南方國家最多的77國集團影響力最大的國家,這一現狀在2030年之前都不太可能受到挑戰。從這點來看,“關鍵中間國家”指望短期內結束美國單極霸權對世界的主導和自由主義秩序自我終結顯然不現實,美國仍將主要是“聯合”而非單純反對的對象。

二是“關鍵中間國家”在克服自身的脆弱性實現可持續發展方面仍有較多困難。有着“阿根廷特朗普”稱號的米萊上台後,不僅在經濟上採取“休克療法”令國家和民眾陷入更大災難,在外交上也放棄了多邊聯合外交路線,幾乎一邊倒向了美國,在烏克蘭危機中支持西方陣營和在加沙衝突中支持以色列,更是宣佈不再加入金磚國家組織。

2023年12月10日,在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯,阿根廷新總統米萊在總統府玫瑰宮陽台上向民眾發表演説。 新華社

在最近的南非和印度大選中,執政的南非國大黨和印度印人黨都是慘勝,即得票數雖第一、但未能過半,為近幾屆選舉所少見,這種結果雖未對兩個國家的多邊聯合外交產生顛覆性影響,但卻暴露了各自深刻的國內政治經濟問題。一旦無法實現可持續發展,“關鍵中間國家”的地位必然會再次矮化,其多邊聯合外交自然無從談起。

三是“關鍵中間國家”在彌合全球南方國家內部分歧、強化共同利益目標上仍需付出較多努力。“關鍵中間國家”和其他全球南方國家數量眾多,國情千差萬別,發展程度差異較大,在具體利益訴求上也比較多樣。在聯合國,巴西和印度一直試圖成為聯合國安理會常任理事國,但阿根廷和巴基斯坦則試圖阻止二者實現目標。一些自由派政府領導的拉美國家試圖推進性別與同性戀權利的議程,但卻遭遇一批保守國家包括穆斯林國家的反對。

2023年10月27日,印度在聯合國呼籲加沙地帶人道主義停火的決議投票中與絕大多數全球南方國家分道揚鑣,選擇了棄權。令人不安的是,也有“關鍵中間國家”在外交中傾向於搞地區霸權主義政策,試圖欺負和剝削更為弱小的國家。

凡此種種都説明,“關鍵中間國家”的多邊聯合外交雖值得期待,但仍面臨着諸多需要克服的困難,多極化將是一個相當長的過程。