科學大院:在哀牢山工作生活,是一種什麼體驗?

guancha

編者按:

一個多月來,從網絡博主的視頻走紅到國慶節期間成為熱門旅遊目的地,哀牢山再次進入了公眾視野。自帶蒼涼氛圍的名字、幽深的原始森林景觀、“生命禁區”的傳説,種種因素讓哀牢山披上了一層神秘的面紗。

為此,“科學大院”邀請了中國科學院西雙版納熱帶植物園哀牢山生態站的科研人員現身説法,親自講述他在哀牢山上工作和生活的體驗。

【文/廖辰燦】

碩士畢業後,我因為擁有生態學研究背景而加入中國科學院西雙版納熱帶植物園哀牢山生態站(以下簡稱“哀牢山生態站”),並在此度過了三年時光。哀牢山在近期受到了格外的關注,今天我就與大家分享一下我們在哀牢山上的日常生活和科研工作。

作者工作的地點——哀牢山生態站

哀牢山,在哪裏?

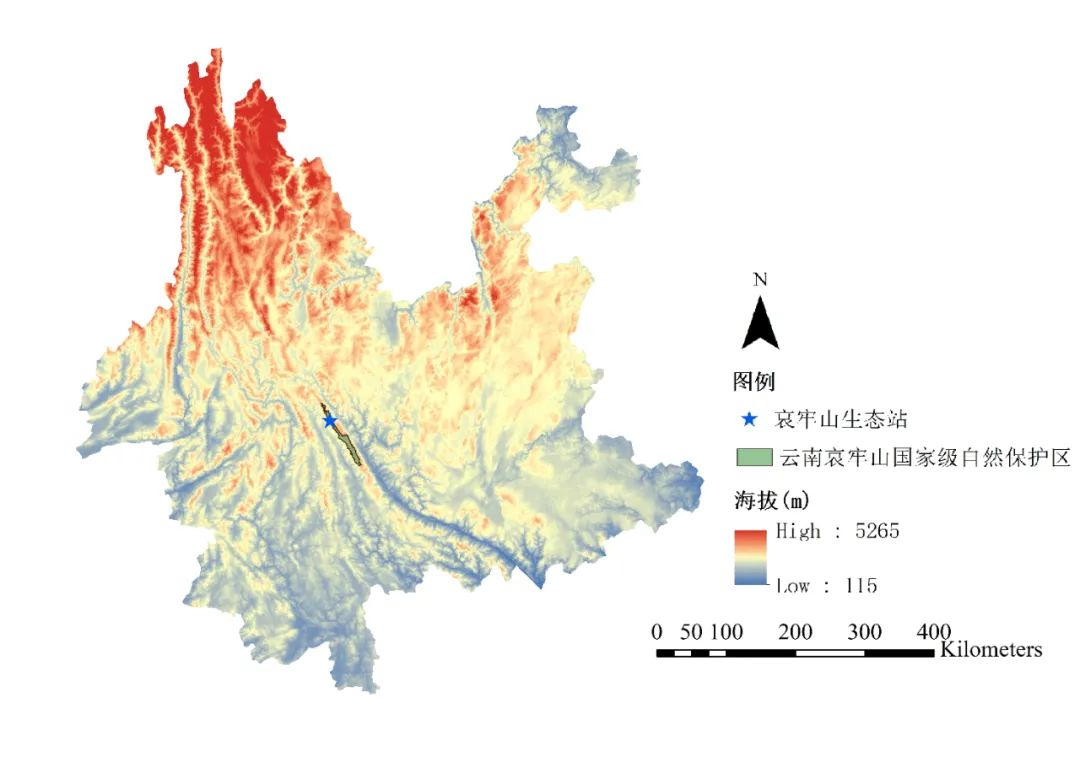

哀牢山並不是單獨一座山,而是一座山脈,屬雲嶺山脈向南分支的餘脈。山脈縱貫雲南中南部,呈西北向東南走向,山巒疊嶂,綿延數百公里,如一道巨大的天然屏障,矗立在元江與瀾滄江之間。主要山峯有13座海拔超過3000米,最高峯為大雪鍋山,海拔3156.9米。

哀牢山一景

哀牢山之名的由來説法較多,尚無定論,且難以考證。有人認為“哀牢”源自彝語,即阿羅,羅意指虎。也有人認為哀牢山的名稱來自古哀牢國。還有傳聞稱,“哀牢”源於少數民族部落酋長之名的音譯,後為山名。但正如“哀”與“牢”字眼所帶來的遐想,哀牢山因此被賦予了幾分神秘色彩,這也是它近期在媒體上備受關注的原因之一。

哀牢山的生物資源豐富,山脈中北段的上部設有哀牢山國家級自然保護區。因其地處雲貴高原、橫斷山地和青藏高原三大自然地理區域的結合部,是雲南亞熱帶北部與亞熱帶南部的過渡區,是生物多樣性較豐富及植物區系地理成分薈萃之地。

自然保護區及其周邊地區記錄有種子植物199科956屬和2242種及206變種(亞種),分別佔中國種子植物科、屬、種總數的58.36%、29.44%和9.17%,同時保護有西黑冠長臂猿、印支灰葉猴、短尾猴、林麝、綠孔雀、黑頸長尾雉、哀牢髭蟾、紅瘰疣螈等多種珍稀野生動物。

哀牢山及生態站地理位置示意圖

西黑冠長臂猿

建在哀牢山的生態站

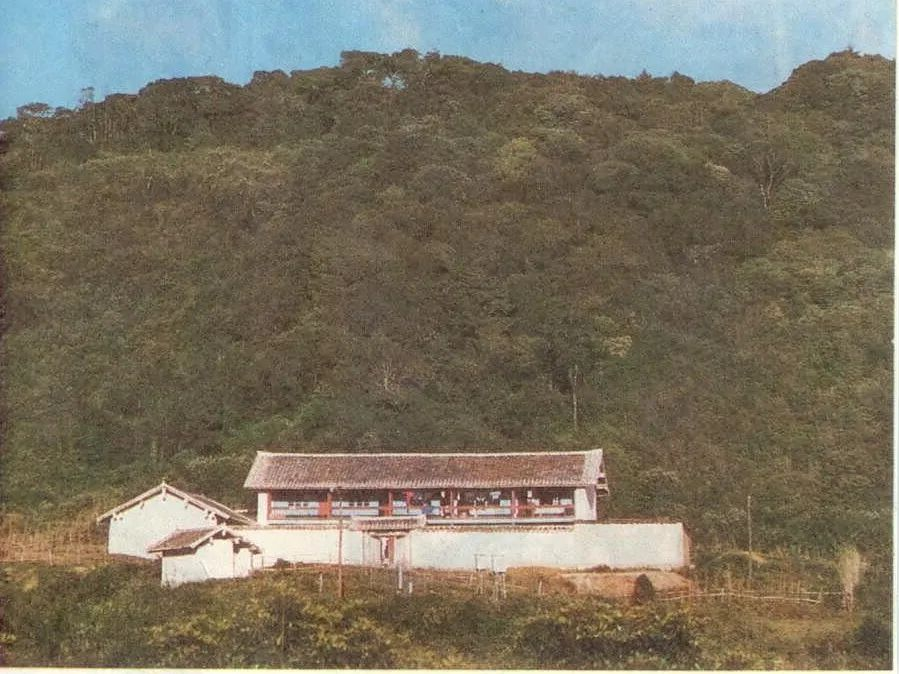

哀牢山生態站位於雲南無量山哀牢山國家級自然保護區北段的普洱市景東彝族自治縣太忠鎮徐家壩,海拔2491米。1980年,由吳徵鎰先生親自帶隊在雲南省內經過大量調研、選擇與對比,最終選定了此處作為哀牢山生態站的站址。

1981年3月6日,中國科學院生物學部批准同意建立哀牢山生態站。自此,哀牢山生態站開始了漫長的監測和科研工作。

吳徵鎰率隊赴哀牢山選址

生態站位於保護區的實驗區,原先是一片人跡罕至的原始森林,位置偏遠、交通不便,從縣城出發,駕車需要耗費兩小時才能到達。建站之初,吳徵鎰先生和其他20餘名成員更是自縣城步行了整整三天方才到達現在的站址。

那麼,為什麼要在這樣偏遠的地方建立生態站呢?

這是因為哀牢山地處雲南的熱帶向亞熱帶過渡地帶,保留了大面積珍貴的原生亞熱帶中山濕性常綠闊葉林。這些森林的生態系統完整,結構複雜,生物資源豐富。與我國其他亞熱帶常綠闊葉林多分佈在人口稠密、工農業快速發展的地區相比,這裏的林地未受到明顯的人為干擾,顯得尤為珍貴。此外,徐家壩地區地勢平坦,便於科研人員進行相關的亞熱帶森林生態系統研究,因此選擇在這裏建立生態研究站。

上世紀80年代,哀牢山生態站的第一棟建築

如今哀牢山生態站航拍圖

哀牢山的亞熱帶中山濕性常綠闊葉林

經過四十多年的發展和探索,哀牢山生態站已經具備監測、研究、試驗、示範等多項功能,成為集區域生態系統定位觀測、森林生態系統生態學和保護生物學研究、山地可持續發展模式示範、森林生態學人才培養等功能為一體的野外開放研究站。

哀牢山生態站外貌

生態站的科研工作

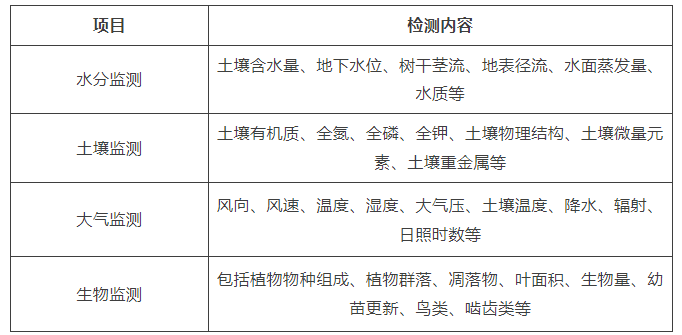

我們在哀牢山生態站的工作通常可以用四個詞來概括:監測、研究、試驗、示範。

哀牢山生態站作為國家級野外科學觀測研究站,監測工作是我們日常工作中最重要的一部分,每年按照統一規範對哀牢山亞熱帶常綠闊葉林生態系統的水分、土壤、大氣、生物等因子,以及能流、物流等重要的生態過程進行長期監測。獲取的長期監測數據為許多科學研究和試驗示範提供了重要的基礎數據支持。

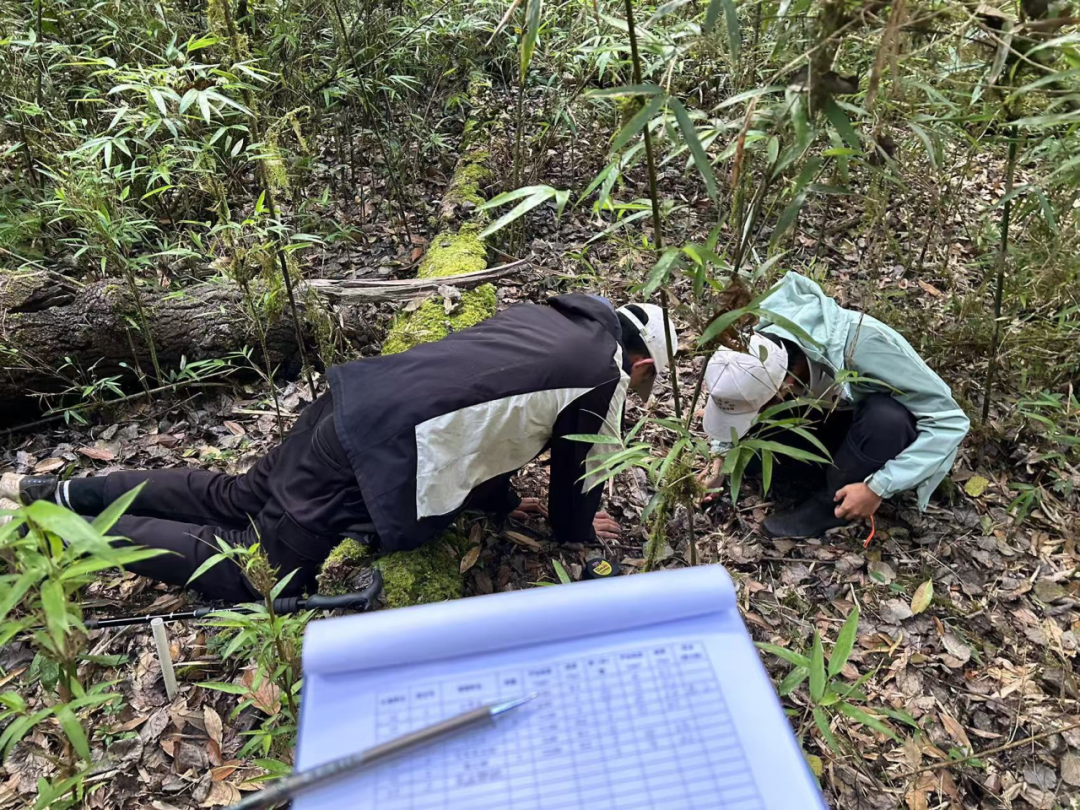

或許大家對上述提到的內容有些陌生,我們以生物監測中的凋落物監測為例進行展開介紹。

顧名思義,凋落物監測,即對樣地內植物生長發育過程中凋落於地面的新陳代謝產物進行相應的監測工作。這聽上去似乎只是一項撿枯枝落葉的工作,但實際上,我們需要在每月的30號對包括兩個綜合觀測場和三個輔助觀測場在內的共計86個1m×1m的凋落物框內的凋落物進行收集。所獲的凋落物經過烘乾處理後,我們會按照葉、枝、花果、皮、附生物、蕨類及雜物等不同組分,將其分為七類,並逐一稱重記錄。僅這一項工作就需要耗費大量的時間和精力。

此外,每五年一次的樣地複查工作則更為複雜,我們需要對樣地內所有胸徑超過1釐米的樹木和分枝進行每木調查,包括掛牌、物種鑑定、測量胸徑和記錄座標等,同樣是一項極為繁瑣且細緻的工作。

樣地幼苗調查

分揀凋落物

作為國家級的野外研究站,哀牢山生態站不僅自主開展科研工作,還協助其他科研人員進行相關研究,這也是我們的日常工作之一。

目前,哀牢山生態站擁有20公頃大樣地、55米高的林冠塔吊、33米高的通量塔、二氧化碳開頂式生長室、人工模擬增温試驗、穿透雨隔離試驗、亞熱帶森林生態系統彈性研究等多個實驗平台。

在過去四十多年中,哀牢山生態站培養了數百名生態學碩士和博士,出版了多部專著,獲得國家科學技術進步二等獎1項,雲南省自然科學二等獎1項,發表500餘篇學術論文,並獲得了4項專利及多項科技獎項。

此外,作為一座高度開放的研究平台,哀牢山生態站多年來積極開展實習培訓和學術交流活動,先後與30多家國內科研機構和10餘家國際科研機構展開合作,包括荷蘭、德國和日本等國。每年到哀牢山生態站進行科研交流的科研人員超過千人次。

20公頃大樣地

開展林冠生態學研究的55米高林冠塔吊

近年來出版著作和發表論文期刊

試驗與示範同樣是哀牢山生態站的重點工作之一。

站內積極開展受損林地的生態系統恢復與持續利用模式試驗示範,實施受損林地修復項目,推廣多種重要的種植模式,併為當地農民和鄉土技術人員提供實用技術培訓。

此外,哀牢山生態站還推動了哀牢山紅茶花繁育基地的示範工作,幫助其獲得了多個新品種及多項發明專利。與地方林業部門合作實施“引鳥防蟲”項目,通過懸掛人工巢箱招引鳥類來控制病蟲害,在景東和貴州的多處松林中安裝巢箱,取得了顯著效果。

同時,我們還積極推進了景東亞熱帶植物園的建設,定期開展高校大學生的暑期實習工作,併為周邊保護區管護局提供相應的監測技能培訓。

懸掛人工巢箱招引鳥類

為鎮沅管護局做監測培訓

科普教育作為示範內容的一部分,同樣是哀牢山生態站關注的重要工作。

自2008年以來,哀牢山生態站的科普活動已覆蓋景東縣30多所中小學,受益師生超過8萬人次。活動形式包括開展中小學科普講座、邀請學生到站體驗學習、印發環境保護宣傳手冊,以及為校園植物掛牌等。

此外,哀牢山生態站還與中央電視台及雲南日報報業集團等媒體合作,製作了多種廣泛傳播的科普材料和影視資料。同時,生態站創建了微信公眾號(中國科學院哀牢山生態站),定期發佈監測、科研及科普工作的相關信息,以提升公眾的環境保護意識。

到中小學開展科普講座

舉辦“走進哀牢山”系列科普活動

哀牢山是否像網絡上説的那麼危險?

最近一段時間,許多人向我們詢問哀牢山是否危險,以及是否存在神秘的自然現象和靈異事件。作為哀牢山生態站的工作人員,我想做出一些澄清。

首先,哀牢山確實具有一定的危險性。

以哀牢山生態站所處的地區為例(海拔約2500米),根據1982年至2023年的氣象數據,這裏的年均氣温為11.23℃,常年低温,寒冷是常態。同時,年均降水日數(每日降水量大於0.1 mm的天數)為161.3天,年均降水量達到1823.9 mm,年平均相對濕度為85.73%。在降雨集中的雨季(6月至10月),哀牢山地區極易出現濃霧天氣。如果在森林中失去信號、迷失方向,尤其是在衣物被雨水打濕的情況下,地面濕滑的枯枝落葉往往難以點燃,這可能導致失温現象的發生。

然而,哀牢山並沒有極端的氣温。監測數據顯示,周邊地區的極端高温為27.1℃,極端低温為-8.3℃。因此,只要攜帶雨具,並遵循林中常規道路行進,危險性是可控的。

雨季大霧瀰漫是常態

長滿附生植物的樹幹

對於近期網絡上關於兇猛野獸的傳言,其實也不必過於擔心。儘管哀牢山擁有大面積原始常綠闊葉林,但根據當前紅外相機監測顯示,該地區的食肉目動物主要為黑熊、黃喉貂、豹貓、果子狸等,對人類的威脅性較低。需重點關注的主要是毒蛇,例如眼鏡王蛇、菜花原矛頭蝮、台灣烙鐵頭和雲南竹葉青等,這些確實對人類存在一定威脅。但只要留意腳下,避免無心踩踏,蛇類很少會主動攻擊人類,威脅性也不大。

從地形上來看,哀牢山保護區整體呈狹長型,橫跨雲南三州(市)六縣(市)。這意味着保護區的寬度較窄,外圍區域村落眾多,真正的人跡罕至之地相對較少。然而,正如前文所述,哀牢山的原始森林中天氣變化頻繁,地形複雜,且森林茂密,極易遭遇大霧和低温天氣。因此,從法律和自身安全的角度考慮,哀牢山自然保護區的核心區都是禁止擅自進入的。

從遊覽的角度來看,遊客在保護區外圍的旅遊區同樣可以獲得與核心區相近的體驗,而且安全性得以保證。針對近期對哀牢山的關注,希望大家能夠合理規劃行程,選擇在開放區域參觀遊覽,在確保安全的同時欣賞哀牢山的自然景觀。

林內安裝紅外相機

黑熊

多變的天氣

我們在哀牢山的日常生活是怎麼樣?

在哀牢山生活,我們時常有種身處世外桃源的錯覺。在這個遠離人羣的地方,常年的低温環境與似乎永遠一成不變的常綠闊葉林,使得“山中無歲月,寒盡不知年”成為現實。時間在一月又一月間悄然流逝,四季不顯,只剩旱季和雨季。在這裏,繁華的城市喧囂早已遠去,沒有高樓大廈或是外賣服務,所需的一切都需要依靠自己動手。

在這裏,有為生態事業奉獻四十餘年光榮退休的老同志,也有在這裏出生並應聘進來的年輕一代。有高中學歷的義務兵,經過18年的努力學習與研究交流,如今已成為植物分類專家,並發表了十餘篇科研論文,甚至還有外文期刊的封面文章;也有剛剛碩士畢業的青年學者,滿懷激情投身於科研事業。

三位老同志光榮退休

在生態站裏,前一天還在討論科學問題的幾個人,轉眼間卻可能在後廚幫忙打下手,或在雨水滋養的草坪上推動割草機。四十幾年來,無論是省市級的領導還是周邊村民,只要是來到哀牢山生態站,都需要我們提供相應的服務。在這日復一日的生活中,站內的同事之間更像是一家人。在各司其職完成本職工作後的閒暇時間裏,桌球、乒乓球、羽毛球、排球等活動,也是日常生活的調味劑。

按豬殺豬

除草

彝族三絃彈唱

然而,細心觀察,四季的氣息也滲透在日常生活裏。

春天,馬纓杜鵑與露珠杜鵑在山間競相綻放,藍喉太陽鳥、綠喉太陽鳥、黃頸鳳鶥等鳥兒絡繹不絕的在米團花間穿梭。五四青年節期間,管護局門口的臨時趕集長街延綿幾里,彝族三絃舞的歌聲響徹;

春季盛開的馬纓杜鵑

夏夜,坐在哀牢山生態站旁邊的杜鵑湖畔,普洱樹蛙的鳴聲和時不時迴盪的赤麂叫聲裏,仰望星空,夏季的大三角和銀河在眼前璀璨奪目;

夏夜的銀河與英仙座流星雨

秋天,八月瓜和綠蔭間偶然浮現的黃葉紅葉,伴隨着掉落一地的殼鬥科果實,靜靜訴説着季節的輪換;

秋季掉落一地的木果柯果實

冬天,清晨起來,門前林地草甸間的霧凇如夢幻般閃爍,附近村落每家每户邀約慶祝新一年的殺豬飯温暖着我們的心。

冬天的霧凇

這些事物共同構成了我們在哀牢山的日常生活。

有人説,野外生態站的工作是神聖而富有意義的,是一份造福人類的事業,同時也是一段艱辛之旅;有人説,在野外生態站的工作環境、社會條件等不是一般人可以接受的;也有人稱呼在這裏工作的人為“神仙”,認為我們在為人類的未來貢獻着力量。但在我看來,這只是一種我們選擇的平淡而真實的生活。

(本文原載於微信公眾號“科學大院”。)