鄭渝川:家暴不是家務事!“和稀泥”式辦案只會縱容暴行

guancha

【文/鄭渝川】

多家媒體近日報道了原定近日開庭,現延期開庭審理的一起故意傷害、虐待案件。

事發四川成都市武侯區,玉梅2023年4月24日深夜被當時的丈夫賀某某尾隨,被強行拖入某酒店毆打踢踹,次日中午她內臟和十二指腸破裂,陷入失血性休克後才被送醫。五日後,施暴者賀某某被刑拘,而在2024年1月5日,武侯區檢察院對賀某某提起公訴。

玉梅與賀某某的婚姻存續階段,被長期毆打,先是拳腳,而後升級為刀子、熱油。2023年5月23日出院時,玉梅的腹部留下了開放型的洞口,用特製造瘻袋固定在身上充當暫時性人工肛門。

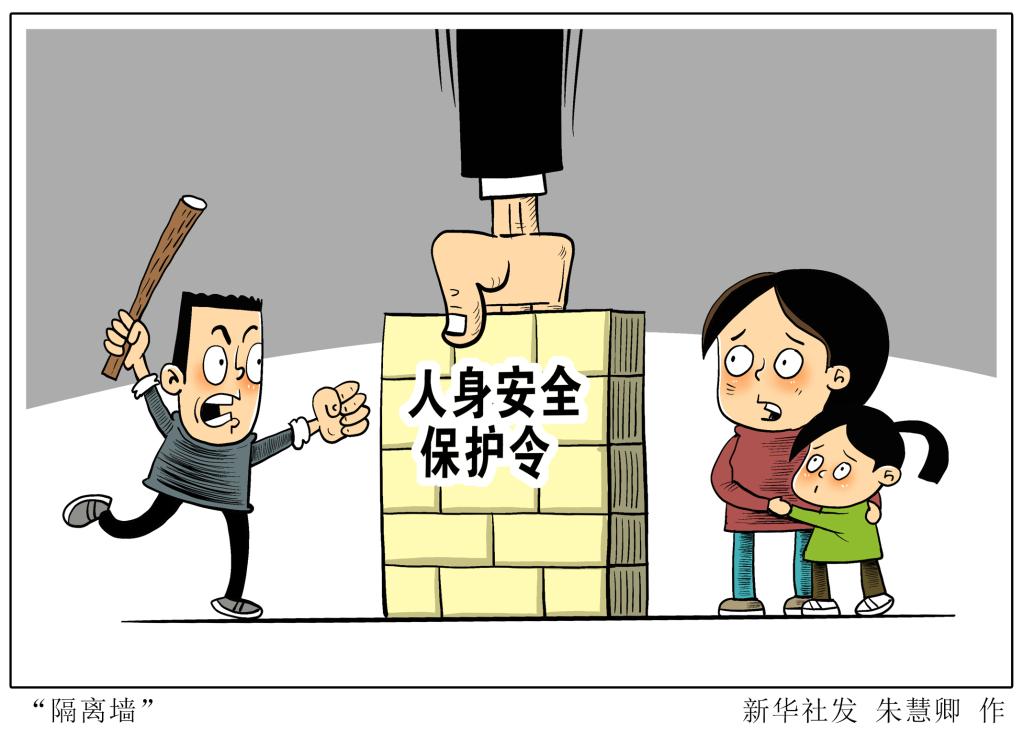

值得一提的是,2023年4月24日當日,玉梅曾攜帶被家暴證據的光盤前往武侯區法院申請人身保護令,但櫃枱工作人員以缺少男方户口信息無法辦理為由讓她補齊資料才來。

2023年4月25日、26日、27日、28日,玉梅的父親等家屬都嘗試過報案,得到的答覆是,需要等患者甦醒後指認嫌疑人,證據齊全才能實施抓捕。

2024年5月31日,法院經過11小時的庭審後,判決解除賀某某與玉梅的婚姻。(澎湃新聞網11月25日報道)

玉梅曾多次提出離婚,每一次提出協議,都會迎來下一次的家暴。

更為荒誕的是,玉梅每次報案,得到的答案也都是和稀泥,也就是辦案者要求作為家暴受害者的玉梅要為孩子考慮,或者強調夫妻和外人不同。

家暴受害者哪怕是持續、嚴重、反覆受到家暴傷害的人,至此陷入了困局。

清官難理家務事,如一些歷史學家、社會學家、法學家所研究指出的那樣,指的是法令“不下鄉”的古代晚期,由宗族長輩、鄉村鄉紳參照律令和民俗慣例進行調解、裁處。但這種調解、裁處,仍然有着高度限制,比如對於嚴重踐踏禮儀和公序良俗的做法,尤其是晚輩忤逆長輩尤其是兒女忤逆父母,以及造成人身傷害和財產損失的行為,仍然會納入基層官僚裁處的範圍,並不會一味和稀泥。

而今,各項法律規定,無論是《刑法》、《治安管理處罰法》、《反家暴法》,還是公檢法機關給出的辦案意見,都相當程度上清除了所謂“清官難理家務事”的空間。嚴重人身傷害,那就必須得以嚴格依法辦理,不存在隨意調和的空間。從這個意義上講,玉梅在2023年4月23日以前受到的多次嚴重傷害,報案後得不到有效的救濟保護,反而因為自己的報案行為迎來了更多更為殘酷的暴力,有關辦案單位難辭其咎。至少,相關單位和人員自行擴大了裁量空間。

如報道所述,《反家庭暴力法》頒佈後,某律所隨機抽取2017年至2020年涉家庭暴力的1073份離婚訴訟判決書,家暴認定率僅為6%。即使是認定存在家暴的案件中,也有24%的案件判不離。這種“大概率不判離”的操作實踐,事實性地構成了對家暴受害者合法合理訴求的束縛,可以説縱容了家庭暴力。

玉梅、賀某某這樣的家暴傷害案,因其傷害程度的高度極端化,所以並不普遍。但這類嚴重傷害家暴現象,也並非孤立存在。近年來,國內一些地方都出現了離婚程序中,施暴者殺害家暴受害者(也就是離婚訴訟提出者)的案件,更是凸顯了《反家暴法》已經出台背景下,家暴受害者難以解除婚姻束縛、無法擺脱家暴傷害的雙重困境之惑。

有網友提出過猜想,認為法院有可能是因為有關指標的約束壓力,需要在辦理離婚訴訟中儘可能提高調解成功率,降低判離率。這其實無從求證,如果媒體向相關法院求證,大概率也只能換來否定的結果。

事實上,雖然極端、高度、嚴酷傷害,並不常見,但是家暴作為社會現象並不少見。這事實上正是有關辦案機關、離婚訴訟審理機關對於這類現象習以為常,降低對這類現象警惕性和打擊、介入力度的原因所在。換言之,因為家暴有一定普遍性,而如果都納入人身保護,無疑大大增加有關部門的工作量;如果將出現家暴的案件一律判離,無疑可能導致離婚率短時出現大幅增長。

但是,無論是辦案機關還是離婚訴訟審理機關,沒有意識到的一點是,家暴尤其是嚴重家暴,還得不到人身保護和離婚訴訟支持的個案,只要發生一起,對於很大範圍以內有着極其惡劣的反向效應。也就是使得未婚人羣尤其是女性的恐婚心理加劇,很多人寧可自己過,也要避免沉淪到玉梅那樣的絕望境地。

當然,具有諷刺意味的是,對於惡劣家暴案造成的社會影響,其實很難量化。比如這起事件的發生地,儘管結婚率近年來連番下降,因為有着多種原因,所以不能用惡劣家暴案的社會影響去考核辦案部門和離婚訴訟審理機關。不判離率特別高甚至對嚴重家暴案當事人仍不判離的一些審理機關,也不會獲得比較差的考核結果。