左瑋:家暴不判離,執法不作為?我採訪多位公檢法人員,發現很多案件千奇百怪

guancha

【文/觀察者網專欄作者 左瑋】

近幾年,與家暴相關的新聞層出不窮,相關討論爭議也是沸沸揚揚。近日,公安部等九部門聯合印發《關於加強家庭暴力告誡制度貫徹實施的意見》,明確了家庭暴力證據標準,引來新一輪關注。

簡單回顧,2015年,全國人大常委會審議通過了《中華人民共和國反家庭暴力法》(下稱《反家暴法》),我國依法推進反家庭暴力工作進入了新階段。9年來,在頂層設計、齊抓共管、源頭預防等方面皆取得了工作進展及實效。“家暴不是家務事”、“家暴行為零容忍”等宣傳語也逐漸深入人心,凝聚起了新的社會共識。

但與法律事實確鑿的家暴案件不同,“涉及家庭暴力案件”(下稱涉家暴案)在執法司法和社會治理層面,其錯綜複雜、清理法理的糾葛以及衍生困境,遠遠超出大眾的想象。

01

“在2023年最高法的指導案例中,第一案就明確‘家庭暴力不是家庭糾紛,不屬於從輕處罰情形’。”一名大城市檢察官告訴我,“家暴不是家務事,尤其是已達違法犯罪量刑門檻的,公權力必然介入並嚴懲。但‘涉家暴案’和家暴案件不同,定性為刑事案件的不多,大多數都是治安案件或家事糾紛。”

“涉家暴案件裏,其實沒有‘零容忍’這個説法。”當我提出近年媒體頻頻提及的“家暴零容忍”口號時,一名受訪民警的回答令我驚訝。“因為就涉家暴案而言,最後會定為‘家庭暴力’還是‘家庭糾紛’,在實際操作中各地甚至個案都不同。”

首先,事實界定難。案件發生在家庭私密環境中,許多受害者出於面子、子女、財權糾紛、生活質量等原因,並不會主動尋求幫助,這在農村及部分“重男輕女”觀念重災區尤為明顯。

其次,舉證難。

一方面,案件隱蔽性使得尋找證人和保留證據極其困難。尤其在越發“斷親”、“原子化”的當下,外人更難以知曉家庭私密中的風雲詭譎。

另一方面,儘管有明文規定,但在涉家暴案件中,公安機關的書證、醫療記錄等證據類型在實踐訴訟中常常遭遇困境——證據之間缺乏關聯性、時間久遠、簽名缺失等。一名醫生舉例:“強制報告制度實施後,發現家暴受害者時我也報案過。但警察來後,受害者咬死是自己弄傷的並強行離開醫院,錯失了固定證據的機會。”

最後,涉家暴案中,受害者不願公權力介入“家事”的情況並不罕見,極大挫敗了基層熱情。

例如,施暴者對傳喚不予配合,民警採取強制措施時產生肢體衝突,卻被受害者阻撓甚至攻擊的案例不勝枚舉。

“以前遇到過一個案例很典型:幾個朋友路上偶遇一男子對妻子施暴,其中一位上前勸架反被男子攻擊,就變成了羣架。一起到派出所接受調查時,妻子不僅誣陷路人‘佔她便宜’,兩口子還要求路人賠償損失。”公安在調取監控查清事實後,不僅為路人證明清白,還為這名先生申請到了由婦聯和當地見義勇為基金會頒發的3000餘元獎勵金。“説實話,那位先生最幸運的就是他的身份是‘路人’和‘羣眾’。如果幹預的民警在涉家暴案件中遭遇夫妻一致對外,民警要想自證清白付出的代價,可比羣眾高多了。”

02

除了上述的“界定難、舉證難”,涉家暴案件還存在“基層操作良莠不一”、“司法程序複雜”、“訴後執行難”以及“社會支持不足”等問題。

(1)基層操作

《反家暴法》實施以後,公安部修訂《公安機關現場執法指引》,各級公安機關對涉家暴報警和求助,會快速出警、及時處置。對此,民警阿南告訴我:“我接到涉家暴案件,不管是不是所謂‘互毆’,也不管體能上的‘強勢方’怎麼強調‘一時不小心’,我是一定會出具家暴告誡書的。對施暴者進行批評教育和警告,也是幫助受害者固定住證據。”

2023年時,已有14個省、自治區和直轄市的公安機關出台了具體的告誡實施制度,一些地方公安機關嚴格實行“一次告誡、二次傳喚、三次拘留”的分級干預機制。做得更好的,如成都、重慶部分派出所,在涉家暴案件現場,便會立即為當事人申請“接受社會治理工作服務通知書”,有效鏈接醫院、社區、心理中心等力量做好受害者保護和施暴者約束工作。

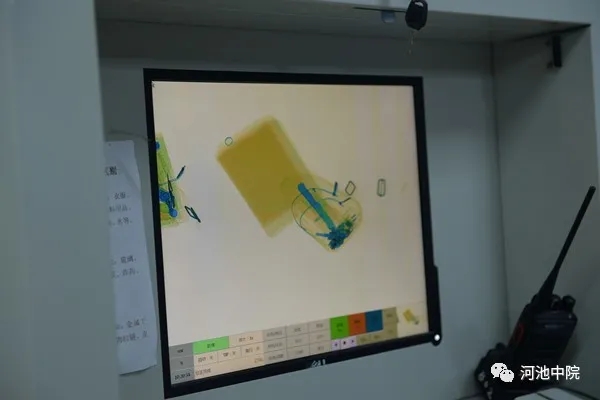

山東菏澤鄆城縣公安局11月10日發佈警情通報,一男子與妻子發生衝突,被客廳攝像頭記錄。接其妻子報警後,警方對男子做出治安拘留10日並處罰款500元的行政處罰。視頻截圖

但對於公權力如何插手家事案件,各地甚至個人對個案的看法皆不統一,因此在一些封建觀念頑固的地區,涉家暴案件存在有法不依或執法不嚴的情況。例如,在抵達現場後,個別警察私自抬高告誡制度的適用門檻,出現了“初次暴力不出具”、“不服從批評教育再出具”等情況。再如,一些公檢法人員對家暴的認知和處理力度不同,部分案件被當作民事糾紛處理,甚至因被看作“家務事”而不再介入。

“我國民輔警以男性為主,女性較少,同時家暴受害者大多數是女性,在雙方互有過錯的情況下,個別男警會偏袒男方甚至批評女方。”一名專職社會治理的心理專家説,“所以現在力推‘微網格+五大員’模式來處理涉家暴案件,五大員是指在基層社會治理中承擔特定職責的角色,主要包括信息員、宣傳員、聯絡員、調解員和服務員,各地五大員的職業略有不同,男女皆有,就是為了避免執法者本身有性別偏見或者偏袒同性。”

談及性別偏袒,一名民政部門的離婚訴訟調查員告訴我:“據我觀察,近些年還有一個情況比較特殊,就是涉家暴案件的性別比例。整體上看,女性仍然是家庭暴力最最主要的受害羣體,但個別地區,男性受害者的案例也不少。”對此她強調:“所以無論男女,社會一定要形成‘反對家庭暴力’的共識。因為施暴者就是道德品質低下、法律意識淡薄之人,他們通常是家庭中經濟地位、社會資源和家庭分工的強勢方,實際上,任何性別年齡身份的人都可能成為受害者。”

(2)司法程序

“家暴案件沒有婚姻冷靜期的説法。”多名受訪者篤定地説。那在類似“被家暴多年沒能判離”的相關輿情中,民眾何以產生“家暴不判離”的印象呢?

“因為法官是沒法瞭解客觀事實的,只能通過法律事實斷案,那就是看證據。”

一方面,如果原告不能證明法定離婚理由充分(如家暴重婚、吸毒、賭博等),被告又不同意離婚,法院首次判決可能不會判離,受害者需等待6個月後再次起訴。“涉家暴案件舉證難,很多法官斷案時都覺得自己分裂了——他/她在經驗、邏輯鏈和情感上覺得這是家暴案件,但法庭證據又不足以按家暴判。”

另一方面,不同法官對家暴問題的認知不同,裁判標準也不統一。同時,家事審判工作考核不合理,也在很大程度上影響了家事法官的工作能動性和熱情。因此,基層實踐中,涉家暴離婚案件首判離婚率較低。

“確定是家暴的,當庭就會判離。難的就是那種似是而非的情況。”而為了保護疑似受害者不在程序期間再次受到侵害,或者“在判離當天,兩人見面後被侵害”等惡性事件,一些地區積極探索各種方式進行“物理隔離”。

比如,相較於傳統辦案方式,寧波大嵩法庭採用“微法院庭審”,安排被告線下庭審,原告在法務工作者的陪同下在家中線上庭審。再如,成都金牛區在涉家暴案件辦案期間,將受害者安排進社區短期工作和生活。此外,多地針對傳統線下庭審案件,加大了法警值庭,採取庭審後安排原被告分批錯峯離開等措施,減少原被告接觸的機會。

2020年,廣西男子林某持刀帶汽油去法院離婚,當場揚言調解完就殺掉妻子。公安機關將其帶走進行調查,並作出拘留15日的決定。圖為法警從其包裏搜出的刀具。 微信公眾號“河池中院”

(3)訴後執行

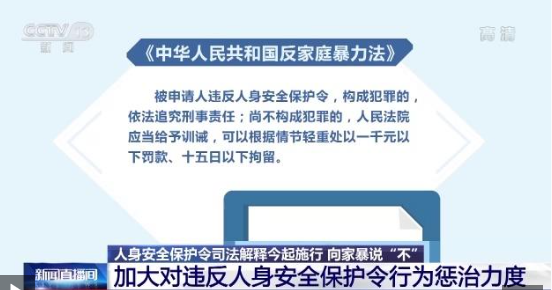

2016年推出的人身安全保護令,是保護遭受家庭暴力人員的強有力司法措施。“因為自己沒有經濟實力或雙方財產糾葛太深,一些家暴案件的受害者選擇暫時‘離婚不離家’。法院為其簽發人身安全保護令,禁止另一方出現毆打、騷擾、跟蹤等行為。”

11月25日,最高法和全國婦聯聯合發佈的“被告人王某輝拒不執行裁定案”正是典型:王某輝與妻子王某某在離婚後仍共同居住,法院為妻子簽發人身安全保護令。此後,王某輝對人身安全保護令的生效裁定拒不執行且情節嚴重,法院進一步對王某輝以拒不執行裁定罪判處有期徒刑八個月。

這些年,做得好的地區紮實推進“一令一書”,即人身安全保護令和《離婚證明書》。《離婚證明書》為當事人離婚後的户籍信息修改、子女入學、再婚登記等事宜提供了便利,並隱去了當事人案件隱私,以期消弭受害者思想負擔。

但施行至今,受害者主動向法院申請人身保護令的比例並不高。一位司法社工告訴我:“有次我告訴受害者可以申請人身保護令,她反過來問我‘我真的可以這麼做嗎?會不會很丟人?’因為她的認知水平根本無法理解法律條文,又受到‘男尊女卑’思想影響,覺得自己不應該為難丈夫。”

此外,法律規定遭受家庭暴力的當事人可在離婚時提出賠償,但更多當事人只想早點撇得乾乾淨淨,“甚至有部分經濟條件好的受害者,會主動提出給施害者一筆錢去外地安置,只求對方不要糾纏”。

同時,受限於資源和力量,即使裁定了,很多地區人身保護令的執行也很艱難。“法院內部沒有專門司法資源來負責執行保護,那麼是由義務審判庭的法官執行還是執行局執行呢?或者由協助部門比如公安、村委會或居委會執行?但誰又能做到千日防賊呢?”

(4)社會支持力量

近年,“媽媽崗”一詞在社會治理工作者中迅速“躥紅”。“媽媽崗”是指吸納法定勞動年齡內對12週歲以下兒童負有撫養義務的婦女就業的崗位。其工作時間、管理模式相對靈活,起到帶動育兒期婦女就業和安置婦女的作用。

“除了為家庭主婦創造就業環境,在涉家暴案件中,這也是一項重要的社會支持工作。”一名社會治理聯席部門的工作人員告訴我,“我們市暫時還沒有成規模的‘媽媽崗’,想保護受害者時,通常是將受害者安置在各社區進行技能培訓和提供短期工作,為受害者賦能,讓她有逃離施害者的能力。”

此前,北京、廣東、河北、青島等地均進行了“媽媽崗”相關探索,效果很好。但就如前面提及的“社會基層治理五大員”模式一般,做得好的地區,還是一線及個別城市。這不僅有來自“財政情況”、“企業意願”、“個體能力及觀念差異”等方面的壓力,同時最廣大受害者分佈的農村或“重男輕女”重災區,受害者往往根本沒有法律意識尋求幫助,當地也沒有足夠的社會支持系統來維護受害者權益。

總而言之,基層公檢法和民政、婦聯等社會治理部門在處理涉家暴案件時,常常面臨着界定模糊、證據收集困難、司法程序複雜以及社會支持不足等困難。這些問題共同作用,使得涉家暴案件充滿了複雜性和不確定性。

03

“今年,我們當地有個多次毆打妻子的案件引發了輿情。局外人看得血壓飆升怒斥政府不作為,但説實話有些個案例的受害者真的有問題。”看着我目瞪口呆的表情,這名受訪者連忙解釋,“我不是宣傳‘受害者有害論’,而是涉家暴案件中,因為各種原因受害者不願離開施暴者或者離婚後又想復婚的情況並不罕見。”

D區一名女性曾多次來到法院提起離婚訴訟。在前幾次訴訟時,她在“丈夫懺悔保證之後”自行撤訴。 最後一次,法庭為被打得肋骨骨折的她出具了人身保護令,並作出了離婚判決。可不到半年,已離開當地的女子輾轉找了回來,要求當年“救救自己”的社工幫忙聯繫上失聯的施暴者,想回到那個曾經毆打她的男人身邊。

一名從事社會弱勢羣體幫扶工作的心理專家告訴我,大部分受害者在遭受家庭暴力時,考慮子女羈絆、經濟難以獨立、施暴者事後有懺悔行為等因素後往往選擇隱忍,脱離家庭暴力的過程本身就很曲折;還有一部分受害者卻在“被家暴—離婚—施暴者懺悔—復婚—又被家暴”的旋渦中越陷越深。

圖為家暴受害者宇芽接受央視新聞採訪,回應為什麼第一次被家暴時沒有選擇離開

“當你走近大量涉家暴案件後,還會發現很多千奇百怪的情況。”比如,“受害者存在僥倖心理,願意讓渡部分生命身體安全來換取施暴者的資源”;比如,“極端戀愛腦或者疑似斯德哥爾摩綜合症,公權力介入後,受害者抵抗行為比施暴者還激烈”;再如,“疫情居家隔離期間,一方隱私部位軟組織受傷緊急送醫。醫院以為是家暴啓動強制報告,警察調查完發現是獨特性癖。”

但比起“哀其不幸、怒其不爭”和“人類多樣性”案件,個別“人性之複雜”的案件最令辦案人員痛苦無奈,甚至將自己牽扯其中。

“我當時帶着剛畢業不久的年輕檢察官辦理了一個案子,他撐到結案後,抑鬱了去進行心理干預。”一名檢察官痛心疾首。

“不僅是家暴案件當事人分批離開,現在庭審結束後,我們也是錯峯從後門離開。”一名法官心有餘悸,“最近幾年發生了幾起襲擊法官的案件,無一例外都是家事訴訟。

比如判離後將原告保護起來,被告跟蹤法官摸排出法官家庭住址,後在路上將法官捅傷。家暴者不會覺得自己有錯,他只會覺得法官害他沒了老婆。而有些時候,法官基於證據判案卻難以還原客觀事實,使得部分當事人將家庭矛盾的積怨從家庭成員身上轉移到我們身上。”

受訪者中,一名辦案經驗豐富、隸屬中國心理學會CPS系統(全國僅4000餘人具備相關資質),目前在某城市從事社會治理工作的權威專家眼含熱淚:“我們明明已經做到了頂格幫扶,甚至越界了,動用私人力量想去拯救那些孩子,但還是看着他們情況越來越糟……”她懇切地對我説:“目前這個典型涉家暴個案已陷入僵局,希望你能模糊化處理後發表,讓觀察者網的專家和網友們集思廣益,或許能為我們提供一些新的‘解題思路’。”

04

《反家庭暴力法》自2016年實施以來,取得了顯著的成就。2021年,第四期中國婦女社會地位調查主要數據顯示,在婚姻生活中女性遭受過配偶身體暴力和精神暴力的比例為8.6%;2023年全國公安機關出具告誡書9.8萬份,有效發揮了告誡制度預防制止家庭暴力的“警示器”“緩衝閥”作用。2023年全國檢察機關共起訴家庭暴力犯罪400餘人,檢察機關起訴家庭暴力犯罪563人;2023年全國法院共發出各類人身安全保護令5695份,同比增長41.5%。

近日,文首提及的公安部等九部門聯合印發的《意見》,共24條,採取條款式結構,對家暴證據標準、告誡制度具體實施流程、告誡制度與相關制度的銜接等方面提出要求、做出規範。

最後,援引兩名受訪者的話作為結束:

“公權力該不該干涉所謂‘家務事’?目前已達成共識——該。但公權力如何更好介入涉家暴案件?公權力和私權利的邊界如何考量?這是《反家暴法》實施以來,公檢法及社會治理系統仍在不斷思考和探索的問題。”

“法律法規在不斷完善,社會共識在進步,我相信會越來越好的。”

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。