《我們的民主》如何變得不民主——《華爾街日報》

Barton Swaim

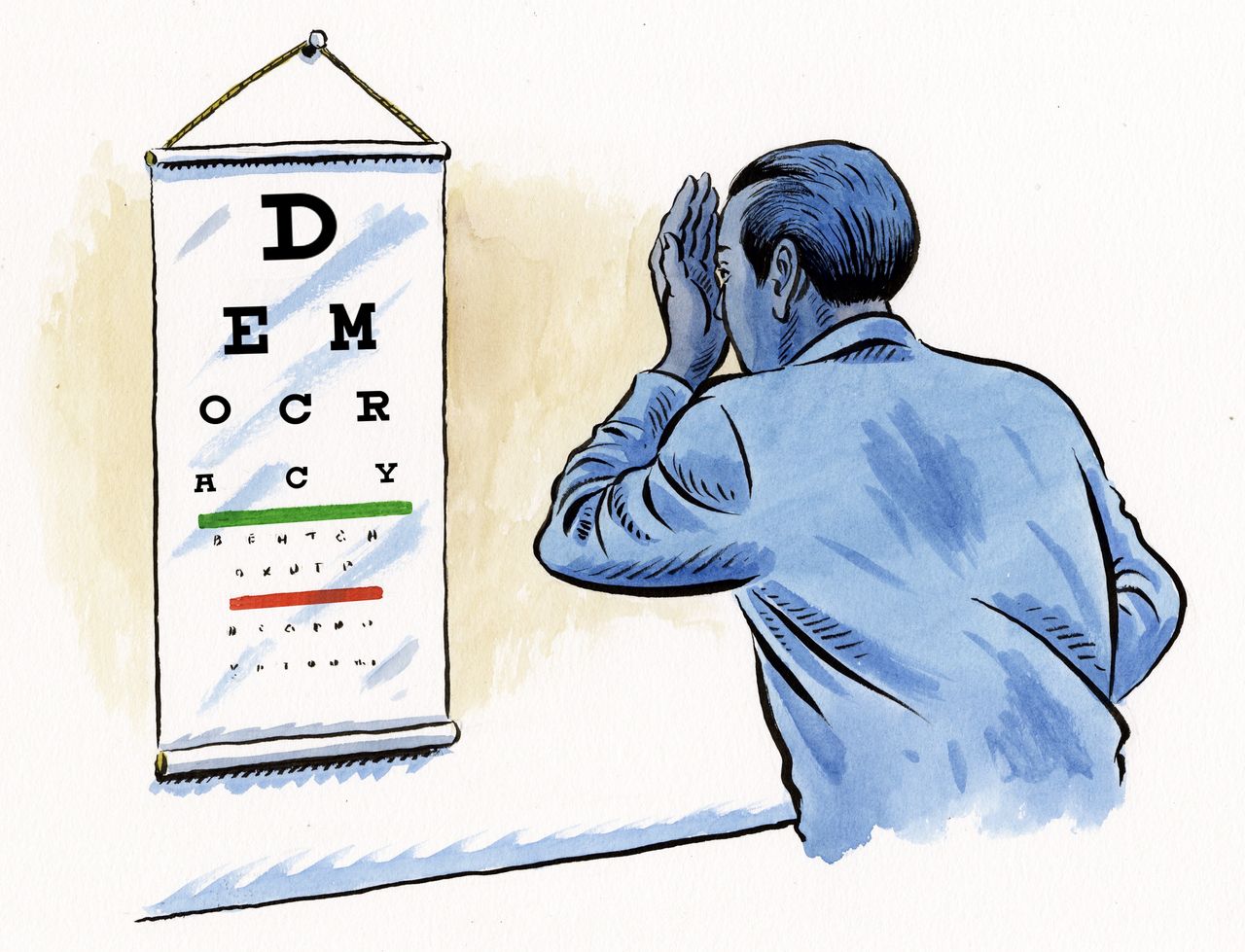

插圖:大衞·戈薩德美國政治話語中存在大量鬆散模糊的術語:“民粹主義”、“自由主義”、“福音派”。這些詞彙若謹慎使用,仍具價值。但我對“民主”一詞的現狀持保留態度。或許它在某種層面上仍保有崇高性,但數十年來反覆的濫用已使其喪失實際意義。

插圖:大衞·戈薩德美國政治話語中存在大量鬆散模糊的術語:“民粹主義”、“自由主義”、“福音派”。這些詞彙若謹慎使用,仍具價值。但我對“民主”一詞的現狀持保留態度。或許它在某種層面上仍保有崇高性,但數十年來反覆的濫用已使其喪失實際意義。

上世紀80年代我接受公民教育時,民主制與共和制存在明確區分。嚴格意義上的民主制要求每位公民對所有重大公共議題直接投票。我們該加税嗎?該向迦太基宣戰嗎?鑑於事事公投不切實際,古人創立了共和制——通過選舉代表來決策。

當被問及制憲會議的成果時,本傑明·富蘭克林並未宣稱“建立了民主——如果你們能守住它”。多數開國元勳將民主等同於暴民統治而刻意規避。對托馬斯·傑斐遜等少數人而言,這個詞意味着自治與權力分散。安德魯·傑克遜及其追隨者延續此用法。鮮少使用該詞的亞伯拉罕·林肯,則將其視為象徵平等與自治的積極概念。

然而隨着20世紀初進步主義興起,“民主”逐漸剝離了與投票、選舉、多數決及程序自由的本質關聯。社會活動家簡·亞當斯在《民主與社會倫理》(1902)中將其定義為“不僅是期許眾生福祉的情懷,也不止是信仰人類基本尊嚴的信條,更是提供生活準則與信念檢驗的體系”。理論家約翰·杜威在《民主與教育》(1916)中強調:“民主不止是政體形式,本質上是共同生活的方式,是相互聯結的溝通體驗。”

這些以及許多類似的主張表明,對於20世紀初的進步主義者而言,“民主”或多或少意味着進步派認為良好且可取的任何政治目標。

在世界其他地方,“民主”一詞開始與明顯非民主的政權和組織掛鈎。俄國的布爾什維克脱胎於社會民主工黨。戰後羅馬尼亞由人民民主陣線統治,在那裏異議是被禁止的。在西方稱為北越的越南民主共和國,對美國的好感或移民願望可能讓你和家人面臨“再教育”或殺害。在美國,學生爭取民主社會組織代表一系列左翼事業,但人民投票反對這些事業的權利卻不被認可。在該組織創始人心中,這些事業就是民主本身。

顯然,“民主”一詞承擔着合法化的功能。一個民主政黨、陣線或共和國意味着某種人人都會支持的東西,即便它可能時不時讓反對者消失。自上世紀中葉起在歐美廣泛使用的“民主社會主義”一詞,本意是指人們通過投票選擇的那種社會主義。它不像蘇聯那樣強加於不情願的人民,而是被自願接納。

對民主的理想化在1989-91年蘇聯解體後曾暫告段落。民主或“自由民主”已經獲勝,不再需要為其辯護。所謂“自由民主”指代一系列鬆散的理念集合,包括法治、政府制衡、個人自治以及由強勁市場經濟支撐的福利國家。但90年代到21世紀初,你能感覺到這個詞最頻繁的使用者已開始賦予它新含義:對他們而言,民主更接近技術官僚統治——一種由專家管理、追求平等最大化的體系。選舉權固然重要,但自由民主的核心價值在於其社會成果。

2016年唐納德·特朗普勝選後,民主理想以雷霆之勢迴歸公眾視野。突然間它遭受多方抨擊。《華盛頓郵報》將"民主在黑暗中消亡"定為官方口號(該報本意是發出警示,但懷疑論者或質疑這是否暗含期許)。評論家們憂心民主制度正面臨危機、威脅乃至瀕臨崩潰。無數專著論文都在探討民主遭遇的"威脅"與"攻擊"。

時至今日,這個概念已混亂不堪。那些擔憂民主受威脅的評論員與政客,似乎秉持杜威式觀點——民主與其説是政體形式,不如説是拓展新型個人權利、實現所謂良性政策目標的手段。與此同時,他們卻奉行激進多數主義:要求廢除選舉人團制度和議事阻撓,甚至揚言要通過增加聯邦州數量和大法官席位來實現政治目的。

近年來該詞定義愈發鬆散。2023年我們被告知,以色列內塔尼亞胡政府試圖任意削弱最高法院否決民選多數通過法律的權力,此舉被視作對民主的踐踏。在美國,拜登總統宣稱2024年大選將關乎"民主"本質。在賓州福吉谷紀念2021年1月6日事件的演講中,他闡釋了這個詞的內涵。

“民主意味着擁有暢所欲言的自由,“他説道,“成為真實的自己,成為理想中的自己。民主關乎實現和平變革的可能。儘管犯過錯誤,但正是一代代人對民主的堅持,才讓機會之門越開越廣。”

對拜登先生及其同情者而言,“民主"一詞僅代表美好事物,而與負面含義無關。

《葛底斯堡演説》雖未出現"民主"字眼,卻以最精闢的方式闡釋了這個概念的廣義內涵。林肯曾表達"民有、民治、民享的政府永世長存"的願景——真正的民主必須同時包含這三個要素。

“民有"政府:人民是政府的主人,可依法集體行使權力調整政策;“民治"政府:普通公民參與治理並影響決策;“民享"政府:政策宗旨在於普惠全體國民。

進步主義思想(無論20世紀初期或當代版本)及其民主論述的根本問題在於:他們漠視林肯前兩個原則,僅關注第三個。在進步派看來,政府應當造福民眾,但必須遏制民眾的非理性衝動,且必須由獲得授權的專業精英組成,以便在民眾做出損害自身利益的行為時予以否決。

若説本次大選關乎民主,實則空洞無物。

斯威姆先生為《華爾街日報》社論版撰稿人。