人工智能將如何改變新聞業的8種方式 - 彭博社

John Micklethwait

插圖:卡蘭·辛格為彭博社創作

插圖:卡蘭·辛格為彭博社創作

新聞業將在人工智能時代如何適應(音頻)

21:06

我們記者天生就是一羣相當偏執的人。總是擔心某個地方——政府、律師、我們的同事、IT部門——即將對我們或我們的稿件做出可怕的事情。

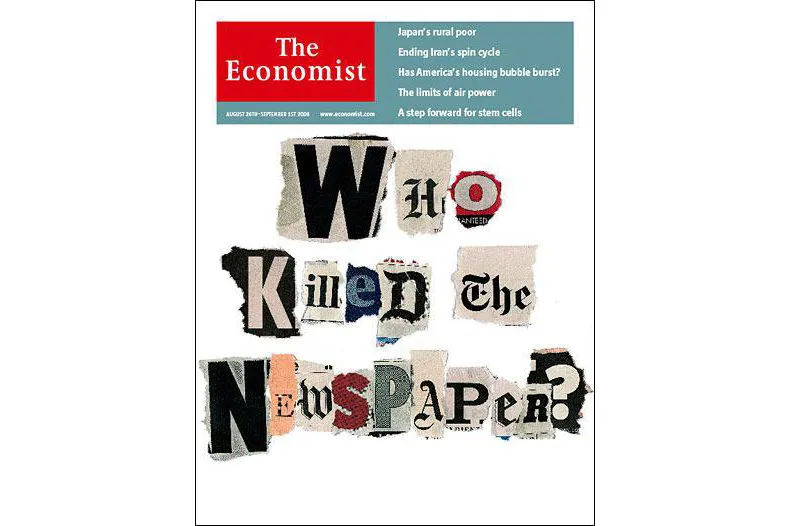

到目前為止,21世紀只是在加劇這種偏執。早在2006年,我作為《經濟學人》的編輯之一的第一封封面標題是“誰殺死了報紙?”當時,互聯網正在摧毀大多數依賴分類廣告壟斷的主要城市報紙的舒適商業模式。

然而回顧過去,這更像是自殺而非暗殺。太多優質媒體品牌相信了“傳統媒體”已經死去、內容應該是免費的技術言辭。很快,他們陷入了追逐點擊、削減成本並逐漸將業務交給科技巨頭的惡性循環。

但最終理智佔了上風,人們開始為新聞收費,傳統媒體開始復甦。《紐約時報》在2012年馬克·湯普森到任時只有50萬數字訂閲者,專注於銷售訂閲,現在擁有超過1000萬的付費客户。那些引誘許多偉大名字走向絕路的“內容是免費的”警報聲已經沉默;新的挑戰者如《信息》、《Puck》和(儘管名字如此)《自由新聞》確保人們遲早會付費。

然而,就在優質媒體與互聯網和社交媒體達成共識之際,又出現了一個更大的變化:人工智能。

人工智能承諾深入我們行業的核心——改變我們撰寫和編輯故事的方式。它將挑戰我們,就像它正在挑戰其他知識工作者,如律師、編劇和會計師一樣。

人工智能承諾深入我們行業的核心——改變我們撰寫和編輯故事的方式。它將挑戰我們,就像它正在挑戰其他知識工作者,如律師、編劇和會計師一樣。

這場革命究竟將如何展開?在我做出預測之前,先來一點個人謙遜。當我成為《經濟學人》的編輯時,我完全不知道一個名為Twitter的公司在10天前成立;然而,當我在九年後來到彭博社時,Twitter實際上已經成為世界上最大的報紙。所以要小心任何宣稱確定性的編輯(包括我自己)。

但我認為,彭博社的新聞編輯室是一個相當不錯的實驗室,可以尋找這場革命可能進展的線索。部分原因是我們使用的技術,包括早期版本的人工智能,比其他地方更多。在我們每天製作的5000篇故事中,有超過三分之一的故事中存在某種形式的自動化。部分原因是我們的受眾接近未來要求苛刻的新聞消費者。我們的讀者會根據我們所寫的內容交易數百萬美元。因此,準確性和缺乏偏見對他們來説至關重要,但時間同樣重要。我們的讀者、觀眾和聽眾討厭我們浪費他們的時間——正如我們將看到的,節省時間是人工智能所提供的關鍵部分。

這裏有兩個例子説明人工智能已經能夠做什麼。

第一個是我們發佈的一份報告,顯示了石油是如何被走私出伊朗的,並且從船到船轉移。參與其中的人們不惜一切代價避免被抓住——因此我們建立了一個算法,查看船隻的衞星圖像,以檢測何時兩艘船靠在一起。在2020年1月初到2024年10月4日之間的566天晴朗的天空中,我們發現了2006個可疑的並排形成——我們的記者可以對此進行調查。

人工智能在模式識別方面非常出色——在一大堆圖像、文檔或數據中進行排序,以講述一個故事,當這堆東西對人類來説太大且模糊時。我們的數據新聞主管阿曼達·考克斯説,她對大型語言模型的最喜歡的類比是“無限實習生”。你並不總是完全信任他們帶來的結果,但就像人類實習生一樣,這些機器每天都在變得更好:從2020年的幼兒級智力到接近博士級智力,至少在特定任務上,隨着ChatGPT及其同類的下一次迭代。

大多數記者喜歡人工智能,因為它幫助他們揭露伊朗的石油走私。調查性新聞在新聞編輯室中並不難推銷。第二個例子就有點困難。在過去一個月中,我們開始測試一些在彭博終端上的AI驅動摘要,用於一些較長的故事。

該軟件讀取故事並生成三個要點。客户喜歡它——他們可以快速瞭解任何故事的內容。記者們則更加懷疑。記者擔心人們只會閲讀摘要,而不是他們的故事。對此誠實的回答是:是的,讀者可能確實會這樣做,但你希望他們浪費時間瀏覽他們實際上並不感興趣的主題的段落嗎?對我來説,這很明顯;這些摘要,如果使用得當,既能幫助讀者,又能為編輯節省時間。

那麼,展望我們的實驗室,我認為在人工智能時代會發生什麼?以下是八個預測。

首先,人工智能將改變記者的工作,而不是取代他們。

讓我們看一個簡單的例子——報道公司財報公告。當我第一次來到彭博社時,有一個“速度”團隊,由快速打字的記者組成,他們專門負責快速發佈頭條,希望能比我們的競爭對手提前幾秒鐘。然後自動化出現了——計算機可以在幾分之一秒內掃描公司的新聞稿。人們對自己的工作感到擔憂。但機器需要人類。首先是告訴他們要尋找什麼——在中國銷售的iPhone數量可能對蘋果的股價比實際收入更重要。而且機器還需要人類來尋找和解釋意外情況——例如,CEO的突然辭職可能是重要的,也可能不是。

我們仍然僱傭大致相同數量的人來查看財報,但我們覆蓋的公司的財報數量以及對這些公告的報道深度都大幅增加。而且,我認為,這項工作也變得更加有趣;這不僅僅是快速打字,而是弄清楚什麼是重要的。

同樣的事情也可能發生在人工智能身上——增加我們生產的內容量。例如,一個人手不足的辦公室可能沒有足夠的時間為讀者提供關於敍利亞阿薩德倒台的解釋;但如果你可以通過一個算法處理你當前的四個新聞故事呢?幾秒鐘內,你就會得到一個粗略的解釋草稿,供記者進行修改。

我們的讀者、觀眾和聽眾討厭我們浪費他們的時間——而節省時間是人工智能所提供的關鍵部分。

內容的另一個明顯倍增器是自動翻譯——更多的作品將接觸到更多的讀者,更多的大型全球組織的記者將能夠用自己的語言寫作。

其次,突發新聞仍然會極具價值,但時間會越來越短。

新聞的價值沒有下降的跡象——政治變化的價值現在與經濟變化相匹配。每當我們揭示華盛頓、巴黎或北京的政策變化時,你可以看到貨幣市場的波動。但關鍵是,這被視為新聞的時間不斷減少。在重大公告方面——比如説,就業數據——這已經降到幾分之一秒,而我們的競爭對手往往是使用自己的人工智能快速分析數據的對沖基金。至於關於意外事件的新聞故事,比如收購或首席執行官辭職,雖然更難以衡量,但我可以大膽地猜測,在我在彭博社的時間裏,價格波動所需的時間已經從幾秒鐘縮短到毫秒。

人工智能將進一步加快這一過程——並使其普及。很多事情取決於版權協議的解決方式,但越來越多的新聞在出現時,很可能會立即被像ChatGPT這樣的機器吸收,這些機器不僅考慮一個市場——並且被添加到可以稱之為即時一般知識的內容中。這將對每個人開放,或者至少對比現在更廣泛的人羣開放。

第三,報道仍然具有巨大的價值。

我提到的許多基本觀點之一是你需要報道。AI摘要的質量取決於其所基於的故事。而獲取這些故事是人類仍然重要的地方。機器無法説服內閣部長告訴你財政大臣剛剛辭職;它無法帶首席執行官共進午餐;它無法寫出原創專欄或勸説採訪對象在直播中承認某些事情。

至關重要的是,新聞編輯室仍然需要在現場的人。特別是在一個你無法再假設像印度尼西亞或印度這樣的新興國家會遵循西方自由模式的世界裏,以及許多國家正在試圖壓制報道的情況下,你需要那些認識人的人。

插圖:Karan Singh 為彭博社提供### 第四,變化對編輯的影響可能大於對記者的影響。

插圖:Karan Singh 為彭博社提供### 第四,變化對編輯的影響可能大於對記者的影響。

將大多數編輯工作分解為一系列技能。首先是管理一支記者團隊:你不會驚訝地知道,我自以為是地認為新聞編輯室仍然需要像我這樣的人。接下來,委託一個故事:同樣,我認為這仍然主要是一項人類技能——儘管在彭博社,我們已經使用AI來提示我們考慮寫一個故事(指出某隻股票價格上漲或社交媒體在談論一次爆炸)。

然而,一旦故事交付並且我們處於實際更改屏幕上文字的過程中,我認為你會看到AI工具越來越多地發揮作用,重組和重寫草稿,檢查事實等等。同樣,我並不是在談論紐約客級別的編輯。但很多新聞報道更具公式化。

例如,考慮一下關於足球比賽的體育報道。在五年後,一位英國記者可以將她在國王電力體育場的比賽報道提交給她在倫敦的編輯。一秒鐘後,她和她的編輯都會收到一個經過編輯的版本:它將經過拼寫和格式的檢查;將會有關於可疑説法的質疑(為什麼記者聲稱利物浦主導了比賽,而萊斯特實際上擁有51%的控球率?);照片和視頻片段將被添加——以及鏈接到四名進球的萊斯特球員。在這一點上,我的例子可能在多個不同層面上變得難以置信,尤其是對任何關注足球的人來説。但我想你可以看到,人工智能可能會比報道工作更改變編輯工作。

第五,搜索的世界將讓位於問答。

隨着像ChatGPT和Perplexity這樣的批量摘要工具吸收越來越多的故事,它們正在利用這些故事來構建答案。當你問谷歌一個問題時,你已經可以看到這一點。你不會得到一長串指向其他故事的鏈接,而是得到一個長達幾句話的答案,有時接近一個段落。我的同事克里斯·柯林斯,他負責彭博新聞的產品團隊,表示我們所知道的搜索可能會消失。

這將對任何依賴搜索廣告和統計瀏覽量的業務產生巨大影響。目前,當讀者點擊一個鏈接時,出版商可能會從廣告商那裏獲得幾美分。但隨着你從搜索引擎(或者更確切地説是答案引擎)獲得越來越長的答案,這些點擊將會停止。

這又是為什麼建立一個可持續的訂閲業務——並投資於與一羣忠實讀者的長期關係——對嚴肅新聞出版物如此重要的另一個原因。這也是一個整理版權的提示;我們顯然需要對我們的法院和立法者可以和不能免費使用的內容有更多的明確性。

第六,幻覺在文本中比在視頻或音頻中更容易解決。

如果你與記者討論人工智能,很可能會有人提到幻覺——機器會編造故事或被欺騙去編造故事的想法。關於人工智能,必然會有一定程度的試驗和錯誤,而且不乏認為可以通過欺騙我們來獲得商業或政治優勢的人。我的直覺是,在可預見的未來,主要的危險是人工智能被用來生成假視頻或音頻圖像,這些圖像扭曲或惡意放大實際上發生的事件,而不是編造完全虛假的事件。

這一切都與人類和機器之間的互動有關。幾年前,我關注了我們的突發新聞團隊如何處理一起地鐵槍擊事件。他們是通過社交媒體得知發生了不好的事情。你可以看到電子聊天迅速增加,但他們只有在確認了一個他們信任的人類來源後才會確認——在這種情況下,是一個在現場的目擊者。

相比之下,視頻和音頻更難確認。在地鐵槍擊事件中,一張看似死者的可怕照片出現在社交媒體上。但這是真的嗎?是捏造的嗎?在快速的情況下,這更難以驗證。你必須將照片與地鐵站的照片進行對比,檢查是否有像素被移動,等等。也許人工智能會使查找欺詐性音頻和視頻變得更容易,但到目前為止,我看到的大多數例子都是越來越複雜的偽造品。

獲取故事是人類仍然重要的地方。

不過,這裏有一個腳註。在“假新聞”方面,值得注意的是,那些長期傳播謊言的政權現在往往專注於在一片假信息的雲霧中掩蓋真相,而不是堅持一個單一的不實之詞。例如,在過去,真理報會簡單地陳述一個謊言——然後重複它。現在,當發生克里姆林宮不喜歡的事情(比如一架客機被擊落或一場戰鬥失敗)時,俄羅斯的機器人軍隊會生成多種可能的結果。主要目標是製造混亂。

第七,個性化將成為更現實的事情。

這再次是一種直覺。個性化一直是數字新聞的聖盃。想象一下,如果你只獲得你需要的新聞:你自己的個人報紙。到目前為止,這種情況只發生得相當笨拙。許多人不喜歡將他們的個人信息交給新聞機構——即使這看起來對他們有利。當你向他們建議某些東西時,一些讀者會感到不安。他們擔心被困在意見的孤島中。他們錯過了那種偶然發現的元素——那篇你不知道自己會感興趣的故事。這就像是去一家老式書店,你可以隨意瀏覽並偶然發現一本有趣的小説,而不是被亞馬遜餵給建議。

人工智能將開始破解這個難題。算法擅長於找出你可能感興趣的內容——發現人們自己看不到的模式。無限的實習生將能夠比那些隨機的“為你推薦”框架更輕鬆地建立聯繫,這些框架要麼給你太多信息,要麼讓你錯過大家都在談論的事情。

這種內容的預測個性化有其陰暗面。那些預測我們可能喜歡園藝課程的算法,也可能將剛被女友拋棄的青少年引向關於自殺的視頻。

目前,社交媒體公司對其網絡上的內容並不承擔與我這樣的編輯相同的責任。由於像美國臭名昭著的“第230條”這樣的規則,科技巨頭被視為更像電話公司而非媒體公司。他們對電線負責,但對其上所説的內容不負責。

這個論點已經相當薄弱,我預計隨着人工智能的日益強大,它會變得更加如此。幾十年來,煙草公司一直躲在“不是他們的產品殺死了人——吸煙是個人選擇”的論點後面,但最終這個辯護崩潰了。我認為科技巨頭也會輸掉這場戰鬥,尤其是因為任何有孩子的人都可以談論他們產品的上癮性。這讓我想到了我的第八個也是最後一個預測:

監管即將到來。

對於世界各地的政治家來説,人工智能將變得過於複雜、過於強大、過於侵入性,並且(如果你生活在美國以外)過於美國化,以至於他們無法置之不理。在1990年代,美國政治家希望放寬年輕互聯網公司的限制,以便他們能夠創新。現在沒有人認為像亞馬遜、微軟和Facebook這樣的公司需要受到保護。恰恰相反。公司必須做的不僅僅是遵循法律。社會似乎只願意在某個特定公司被視為做好事的情況下,給予其有限責任等特權。各種公司,甚至整個行業都可能失去其在社會中的特權;你從酷炫的創新者變成了“鉅額財富的罪犯”(正如西奧多·羅斯福在一個世紀前稱呼掠奪者時所説,當時他引入了反壟斷法)。

你可以看到這一點正在科技巨頭身上發生。在美國,政治局勢複雜,因為美國立法者,即使他們不喜歡科技巨頭,仍然將其視為美國在經濟上領先中國的一個原因。在布魯塞爾,這種顧慮會少得多——尤其是當歐洲的政治家意識到他們在人工智能方面落後多遠時。正如一位商人告訴我的,“美國創新,中國複製,歐洲監管。”

所以這些是我廣泛的預測。請再次記住,我可能完全錯過了10天前成立的Twitter的AI等價物。但是,這八個稍微有些教育背景的猜測將我們的世界——以及自1987年以來讓我有收入的行業——留在何處呢?我認為總體上我們可以保持一定程度的偏執樂觀。

偏執,因為很容易看出事情可能會出錯——假內容的數量激增,新聞業在干預的政治家和科技超級大國之間掙扎,以及許多新聞編輯室的人失去工作,因為機器可以編輯文稿。在最糟糕的情況下,在中國和俄羅斯等地方,政府可能會利用AI進一步阻礙獨立新聞——追蹤我們的消息來源,審查我們的工作,並編織出複雜的假新聞網絡。

但在某個時刻,樂觀開始突破。回到我們關於伊朗船隻的故事。所有這些新技術將為我們提供更多識別模式和追究權力人士責任的方式。在過去,整個國家似乎超出了界限。現在,政治家們總是在某個地方被拍攝。經常做一些愚蠢的事情。正如歷史學家蒂莫西·斯奈德所説,“無論邪惡多麼黑暗,總有一個角落為嘲笑的小燈籠。”

我也很樂觀,這次我們的行業對技術的準備更充分。編輯和出版商對人工智能的警惕性比我們對互聯網和社交媒體時要高,不那麼願意放棄我們的內容,因此對質量的追求將會更快。

我説“這次”是因為我們常常犯錯,認為我們是第一代遭遇技術的記者。實際上,這個世紀迄今發生的事情(並且即將再次發生)其實只是一個老故事的重述——一種新技術引發了一段瘋狂和動盪的時期,然後又恢復了一些理智。

在19世紀初,蒸汽印刷機的出現使得可以大量印刷小冊子和醜聞報紙,內容可以隨意談論任何人。便士報的巨頭是紐約太陽報,它迅速成為全球銷量最大的報紙。它最著名的調查系列之一聲稱發現,藉助一台大型但奇怪得難以定位的望遠鏡,月球上居住着一羣奇妙的生物,包括半人半蝙蝠的生物,他們建造了寺廟。

但事情逐漸開始理順。紐約人更願意為有用的新聞付費,這些新聞告訴他們真實的世界;而新的消費品公司更願意在真實故事旁邊宣傳他們的商品。新標題不斷出現。經濟學人於1843年創立,紐約時報和路透社都在1851年出現,金融時報於1888年創立,華爾街日報於1889年創立。對質量的追求發生了。

只要我們專注於原創報道,撰寫那些掌權者不希望我們發佈的故事,或者告訴我們關於世界的新信息,並且我們在沒有恐懼、偏袒或偏見的情況下做到這一點,我們就會做得很好。

這篇文章是來自詹姆斯·卡梅倫紀念講座的編輯摘錄,我有幸在倫敦城市聖喬治大學發表。