《馬克·吐温傳》:羅恩·切爾諾筆下審視悲傷與成功同樣深刻——彭博社

Gary Sernovitz

插圖:Kristina Tzekova為彭博社創作

插圖:Kristina Tzekova為彭博社創作

馬克·吐温:盛名之下,難掩悲涼(音頻)

10:25

許多人知道馬克·吐温合著了1873年出版的《鍍金時代》,這部作品記錄了19世紀末粗獷而喧囂的資本主義。(這不是本好書;吐温二十多部著作中大部分都稱不上佳作。)鮮為人知的是,這位作家不僅是美國狂野自由企業的旁觀者——更是位痴迷的參與者。

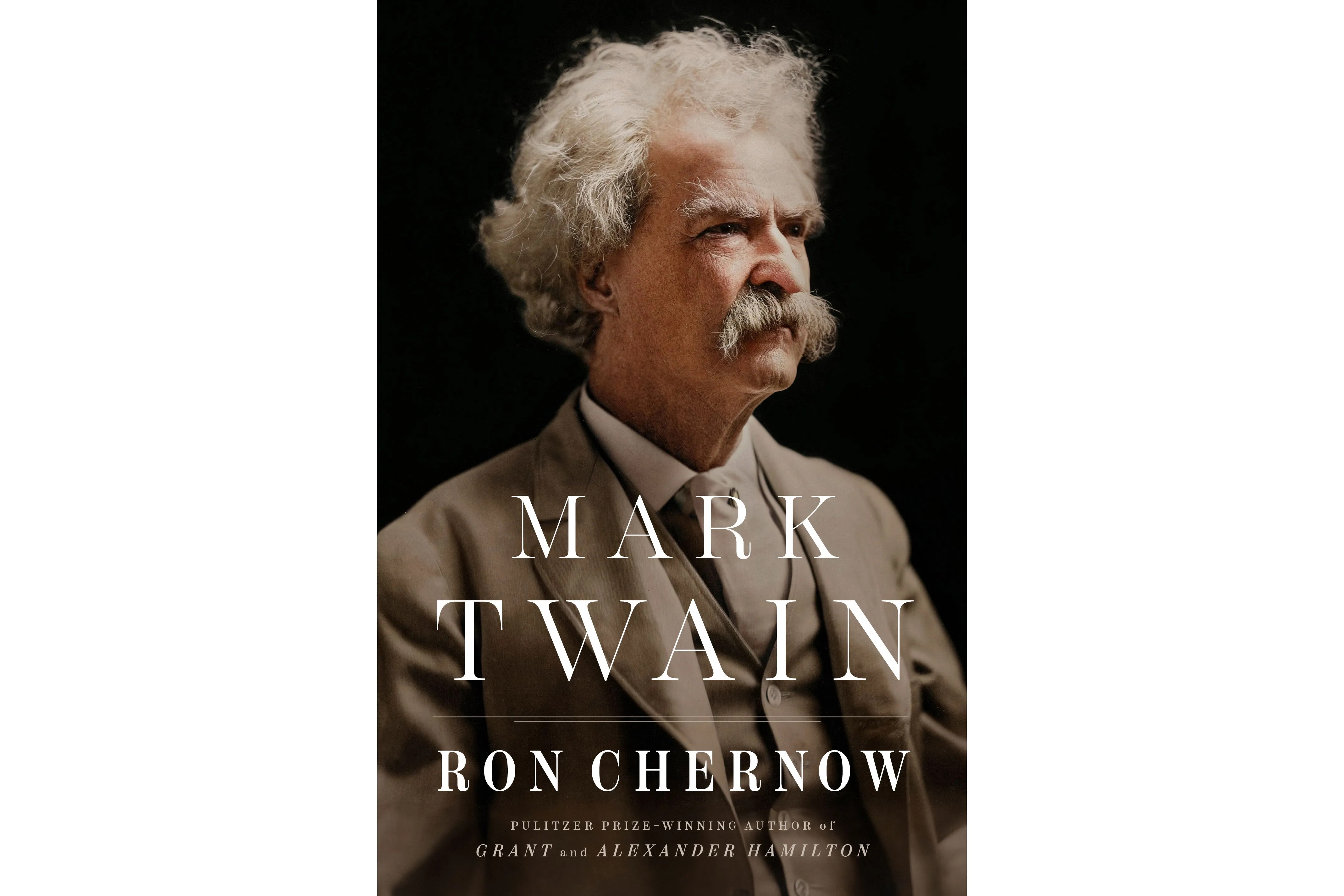

而且主要是個失敗的參與者。在其新出版的千頁傳記《馬克·吐温》中(5月13日,企鵝出版社),羅恩·切爾諾寫道:“吐温深陷投資泥潭,有時很難分辨他究竟是主業從商副業寫作的文人,還是偶爾舞文弄墨的商人。”

在切爾諾成為我們錢包裏那些美國英雄(尤利西斯·S·格蘭特、喬治·華盛頓,以及最負盛名的亞歷山大·漢密爾頓)的傳記作者之前,他曾是摩根、沃伯格和洛克菲勒家族的記錄者。切爾諾將吐温的貪婪融入這部既詭異陰暗又發人深省且妙趣橫生的著作中。他展示了吐温那種迅捷、粗獷的寫作風格如何成就其名聲,又如何困擾其大半生事業。吐温死時聲名顯赫,卻並不特別快樂。

原名塞繆爾·蘭霍恩·克萊門斯,馬克·吐温的職業生涯始於謙卑的起點,曾在密蘇里州和紐約市從事排版工作,並在密西西比河上當了四年領航員。內戰爆發不久後,25歲的克萊門斯移居內華達州,先後擔任兄長在地方政府的秘書、失敗的銀礦工,後成為弗吉尼亞城《每日領土企業報》的城市編輯。他撰寫犯罪報道、徹頭徹尾的騙局(例如聲稱目睹了"石化人")以及各類題材。正是通過這些文字,美國民眾首次認識了那個狂妄、幽默、帶着令人耳目一新的對話風格的角色——馬克·吐温。很快他開始為全國性雜誌撰稿,在夏威夷之旅中幸運獲得火山爆發!海難!等獨家新聞後,過上了文學生活。

原名塞繆爾·蘭霍恩·克萊門斯,馬克·吐温的職業生涯始於謙卑的起點,曾在密蘇里州和紐約市從事排版工作,並在密西西比河上當了四年領航員。內戰爆發不久後,25歲的克萊門斯移居內華達州,先後擔任兄長在地方政府的秘書、失敗的銀礦工,後成為弗吉尼亞城《每日領土企業報》的城市編輯。他撰寫犯罪報道、徹頭徹尾的騙局(例如聲稱目睹了"石化人")以及各類題材。正是通過這些文字,美國民眾首次認識了那個狂妄、幽默、帶着令人耳目一新的對話風格的角色——馬克·吐温。很快他開始為全國性雜誌撰稿,在夏威夷之旅中幸運獲得火山爆發!海難!等獨家新聞後,過上了文學生活。

這些故事也開啓了吐温最自然的敍事模式:面向大眾的講故事式"演講"。“他標誌性的姿勢是靜止站立,右臂橫跨腹部,左臂搭在上面支撐下巴,“一位評論家觀察到,“以這種姿態,他持續演講近兩小時;即便觀眾鬨堂大笑,他也始終不露一絲笑意。”

這種單口表演形式奠定了吐温早期創作基調,其處女作便取得了空前商業成功。1869年,34歲的吐温出版《傻子國外旅行記》,書中充滿趣味的旅行軼事和觀察後來成為舞台表演的絕佳素材。

次年,馬克·吐温通過傳統方式——迎娶一位鉅額煤炭遺產的女繼承人——進一步積累了資本。憑藉聯姻資產,他不僅志在變得更富有,更渴望獲得足以載入史冊的財富。

這種執念伴隨他一生,卻往往招致惡果。吐温的好友威廉·迪恩·豪威爾斯稱他是"理論上的社會主義者,實踐中的貴族”。他維持着奢靡的生活方式:成羣僕役、康涅狄格州哈特福德市25個房間的夢幻宅邸(至今仍可參觀)。正如切爾諾所寫,他"瘋狂熱衷於訴訟”,對任何賺取差價的商業夥伴都極度猜疑。他的注意力分散在無數投機項目上,曾建議安德魯·卡內基"不要把所有雞蛋放在一個籃子裏"。這位鋼鐵大王回應道:“這想法錯了。應該把所有雞蛋放進一個籃子——然後盯緊那個籃子。”

更糟的是,吐温高估了自己的商業才能。他大量融資購買個股,在作為出版商憑藉《格蘭特回憶錄》取得突破性成功後,又接連出版其他內戰將領的回憶錄導致虧損加劇。多年間累計投入相當於現今900萬美元(主要來自妻子遺產)資助開發"佩奇排版機"——當時最先進的出版排版設備。但它過於超前:設計複雜且故障頻發,最終被更簡易的萊諾鑄排機淘汰。

同時代人對吐温的失誤津津樂道(*《華盛頓郵報》*曾戲謔:“判斷投資是否靠譜的好方法,就是看馬克·吐温有沒有搶到原始股”)。1890年代初,他被迫離開哈特福德的豪宅宣告破產,在歐洲拮据地生活了九年(雖未至赤貧)。最終通過重組圖書版税,並聽取著名投機資本家亨利·“地獄獵犬”·羅傑斯時而可疑的建議,吐温才擺脱財務泥潭——這情景好比蘇珊·桑塔格把投資全權委託給史蒂夫·科恩。

馬克·吐温並非一部挖掘先例或沉溺意象的文學傳記。然而本書清晰地揭示,這位作家屢屢經商失敗並非因為他是位不適應商業喧囂世界的脆弱詩人。這些失敗與其寫作生涯的挫敗如出一轍。

吐温仍能用迅捷、奔放、粗糲又鮮活的 effortless 組合逗我們發笑(據記載,他討厭雙關語)。但他始終缺乏耐心,天性中毫無孤寂或沉思的特質。他的作品以各種形式、體裁參差不齊地噴湧而出。如今幾乎任何亨利·詹姆斯的小説都能讓人沉浸其中樂而忘返,但試試讀《傻瓜威爾遜》吧。作家們或許也該把所有雞蛋放進一個籃子——然後盯緊那個籃子。

在切爾諾著作第362頁,1885年成為吐温人生的"幸福巔峯"。50歲的吐温與妻女三人住在康涅狄格州的夢幻宅邸,既享受着《哈克貝利·費恩歷險記》的文學成就巔峯,又迎來格蘭特自傳的商業成功頂峯。

隨後這本縈繞着死亡陰影的傳記又延續了671頁,聚焦吐温日益不幸的最後三分之一人生。他的文字再未達到曾經的力度與連貫。妻子和兩個女兒相繼離世。他對人性的看法逐漸腐壞。他令現代讀者——以及當時許多人——尷尬地痴迷於(雖保持純潔地)與被他稱為"天使魚"的少女們交往。當第596頁出現那句被誤傳的名言"關於我死亡的報道被大大誇張了"時,讀者幾乎感到失望——畢竟後面還有437頁的苦難待續。

當然,切爾諾夫有責任呈現馬克·吐温晚年的悲涼。但篇幅分配令人詫異——他用八頁篇幅描寫那次無足輕重的印度巡迴演講站,比早前描寫《湯姆·索亞歷險記》的章節還多出三頁。

或許在林-曼努爾·米蘭達改編的音樂劇《漢密爾頓》大獲成功之後(切爾諾夫的傳記是劇本來源,他本人擔任顧問),作者開始關注自己作品的二次生命。也許他想為我們留下一部美國版《李爾王》:父女糾葛與人性缺陷的普世悲劇。又或許,這位比吐温逝世時年長兩歲的作家,只是選擇寫一本某種意義上關於他所有著作的書。吐温本人在臨終前兩週曾戲謔短文,描述面見聖彼得的情景:“你可以索要他的簽名——這無傷大雅——但切記別説這是盛名之累。這話他聽膩了。”

羅恩·切爾諾夫以重塑美國偉人形象著稱。他明白那些陳詞濫調。本書在頌揚吐温的偉大後,大膽探討了肉體與心智的侷限、聲名之累、至親離世以及對青春的可笑眷戀。他沒有修正主義傾向或特殊評判,顯然喜愛並欽佩馬克·吐温:這位作家在重大議題上立場正確,捍衞黑人、華裔和猶太裔美國人的權利,支持女性選舉權,反對美帝國主義。

儘管如此,切諾所寫的傳記更多講述的是失望而非成功,更多關乎死亡而非道德。這本書在商業和寫作方面提供了關於不該做什麼的有益教訓。但更重要的是,它做到了所有偉大傳記必須做的事:教會我們如何生活。馬克·吐温提供了一個如何回應生活不滿的榜樣——以毅力、對正確之事的堅持以及幽默可能是對抗絕望最佳解藥的信念。