易烊千璽被狙,可怕的還在後頭_風聞

Sir电影-Sir电影官方账号-1小时前

作者 | 毒Sir

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創。

評價一部電影有什麼維度?

故事、表演、鏡頭、特效……

但今天一部電影首先被討論的總是——

原罪。

這樣的局面發展到今天,該説了。

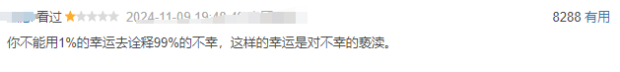

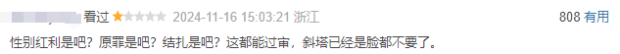

就看最近的《小小的我》,一星評論裏充滿了“興師問罪”的話語——

褻瀆。

消費苦難。

擦邊。

電影可以打一星嗎?

別説是豆瓣7.2的《小小的我》,就算是任何一部影史經典,喜不喜歡都是私人的事。

讓人警惕的並不是一星。

而是**“一星的理由”**。

今天你目之所及,看到對電影最猛烈的抨擊,從來不是從質量上評判,拍得好不好,表演怎麼樣。

千言萬語——“你消費了××”“你辱了×”“你男凝了”……

統統都指向了道德定性:你真是一棵文藝界的大毒草。

這對嗎?

(再次聲明,對於以下提到的任何一部電影,針對文本的、有理有據的差評,Sir均不反對;

Sir反對不假思索的“正確”,以及基於這種“正確”的霸凌。)

01

一句頂一萬句

電影有太多的表達。

但往往一句差評就把導演的表達堵死了。

比如。

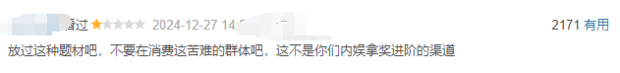

“利用苦難羣體來獲獎。”

這樣的評價,和文藝評價沒有半毛錢關係,而是直接就否定了這類題材的創作——

不能拍苦難。

你拍了,不就是為了賺錢、拿獎,動機大大的壞。

這種評價能夠獲得這麼多的點贊,進而左右輿論,是今天電影的悲哀。

這樣的人根本不愛看電影。

但是他們愛給電影定罪。

Sir之所以這樣説,去年的《逆行人生》就是一個例子。

這部電影好不好看,各人都可以自己評價。

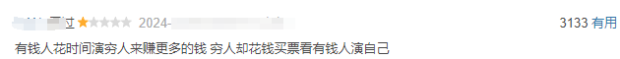

可問題是,電影還沒上的時候,僅僅因為這是個送外賣的題材,一星們聞着味就來了——

“富人演窮人賺窮人的錢。”

好傢伙。

那這樣説,《忘不了》張柏芝演一個跑巴士的司機,底層的單親媽媽。

因為她是明星,她有錢,就不能演了。

哦,她還憑藉這個角色拿了金像影后,估計又是“消費苦難羣體,當成拿獎進階的渠道”吧。

如果這種批評能夠成立。

你會發現,所有的電影都有罪了。

因為有幾個明星會是窮人呢?他們演的角色不都是比自己“普通”嗎。(當然,王多魚除外)

而災難片恐怕是罪人中的罪人——

“利用災難賺錢”“吃人血饅頭”“《泰坦尼克號》全球圈了那麼多錢,對得起北冰洋裏的冤魂嗎?”

這種現在非常流行的道德審判,基本有兩個特點。

一是爽。

説出來就羣情激奮,彷彿正義的化身。

二是蠢。

只要往下再多推敲一步,就全是荒謬。

關注苦難和消費苦難,到底有什麼區別?

回到《小小的我》。

導演讓劉春和吃完飯,可以自己洗碗;弄髒牀單可以自己收拾乾淨;

她讓劉春和穿得很整齊,出去面試,在公車上給抱孩子的媽媽讓座。

在這些鏡頭裏,“劉春和們”也有了尊嚴。

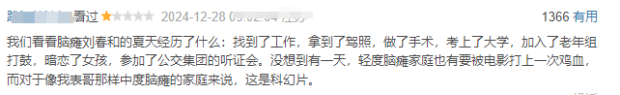

電影上映後,Sir看到了不少患有腦癱的視頻博主,真誠地分享自己的觀後感。(有的博主是Sir很久之前就關注過的)

並沒有人説自己受到了冒犯。

那麼那些義憤填膺替他們“被冒犯”的人,究竟都是誰啊?

當“腦癱”兩個字已經變成了網絡上罵人的詞彙。

電影卻嚴肅地告訴大眾“腦癱不是傻子”。

對於糾正偏見,讓腦癱羣體的處境得到重視,有着正面的意義。

這不該輕易地被所謂的“消費”所抹殺。

02

找到了罪人,就以為自己成了法官

從道德上的否定。

比質量上的否定,來到容易太多了。

因為前者不需要專業知識的分析。

只要一通情緒,一頂帽子,好像人人都可以生殺予奪。

“我不理解這裏的事兒。”

給一星。

它台詞有“結紮”,吃性別紅利了。

給一星。

它眯眯眼了,判它辱華。

給一星。

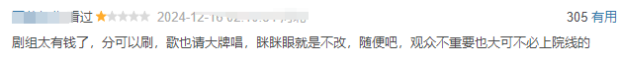

這些差評來自於今年的三部高分電影,《出走的決心》《好東西》與《雄獅少年2》。

我們已經不需要用在電影院裏坐2個小時之後,才能判斷它是好是壞了。

在那些隻言片語、斷章取義的切片與預告裏,我們就能對電影的全貌略知一二。

我們無需花太多代價與時間去電影院,與某一部電影培養感情,深入瞭解,讀懂細節。

就可以為一部電影“定性”,並且審判它。

甚至,不必細數它的罪名。

就可以為電影打差評。

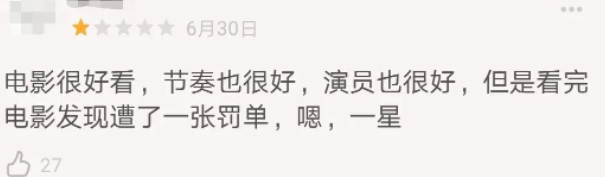

被電影激怒,或是觀影的體驗,都會打差評——

就連看完電影,發現被開了罰單,一星。

△ 《我不是藥神》的一星評論

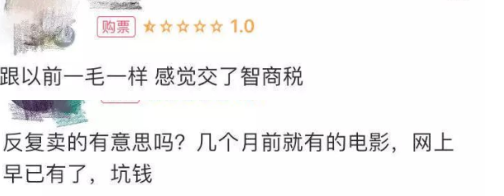

看完《龍貓》重映,發現跟以前一模一樣,一星。

是在評價電影麼?

Sir卻看出來的是,一種情緒的發泄。

還記得b站去年《辛德勒的名單》事件麼,一羣人湧入b站為這部經典電影打一星。

引發戰火的原因,對以色列戰火的譴責演變成了對猶太人的討伐,又演變成為對反映二戰猶太人悲慘遭遇的電影“一星”報復。

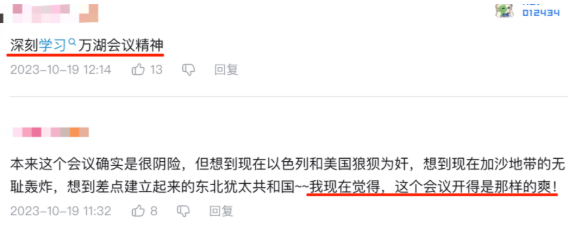

而,《萬湖會議》,一部納粹商討對猶太人展開大屠殺的電影成為網友的“學習資料”。

這些,其實都是在用“電影”去****報復、去泄憤,去讓它成為情緒出口的例子。

是的,在這個充滿戾氣的時代下,電影變得格外卑微。

每個人好像都可以找到一個審判電影的角度。

就像Sir看到《小小的我》中的差評。

有人説,它是在放大苦難,消費苦難。

必須一星。

但同時也有人給一星是因為“不夠苦難”。

這就讓人困惑了。

苦難不對。

不苦難也不對。

看來,橫豎這部電影都得挨錘。

03

越發緊縮的空間

為什麼當下的“差評”現象如此之多?為什麼電影要為此情緒背鍋?

它更像是一種ptsd,一種在被各種社會現實新聞磋磨下,現代人的自我逃避。

因為——

現實已經這麼慘了。

我們為什麼要看更慘的電影呢。

現實已經這麼慘了。

但我們為什麼要看歌舞昇平、happy ending的“春晚大電影”呢。

有時候,我們只想看,我們想要的電影。

所以,你們發現了嗎。

當下的現實題材電影與現實之間是互斥的。

人們在電影院裏看到了happy ending,懲惡揚善,但,電影結束後,我們看到的是卻是現實與電影之間的割裂感。

在《第二十條》裏的,兩條高贊差評是這樣寫的——

説的也是現實與電影之間的差距。

是的。

它努力地以“現實主義旋律”造夢,但最後,電影結束後,觀眾明確地知道。

夢醒了。

不如去看短劇、爽文,能一解心頭之氣,讓人更能獲得情緒的疏通。

現實主義題材的電影,無法改變,也無法解決到切實問題。

差評、審核的出現,又一步壓縮了現實主義電影創作的空間。

再加上煽風點火式的“大字報”影評盛行,這樣循環反覆之下,觀眾也逐漸形成了一種固定思維——

罵現實主義題材電影,成了一種絕對正確。

當然,這裏有一部分罵的很對。

但如果我們碰到任何一部現實主義電影,首先要做的便是看看有沒有什麼地方可罵的,而不是看它究竟是否有着什麼可取之處。

這樣的思維方式久而久之後,所形成的後遺症,往往就是我們會固守於自己的“體感”範圍,一切都以“符不符合我的想象”為標準,來看待電影。

至於那些偏離於我們想象之外的,一律打為異類。

還是拿《小小的我》舉例。

導演楊荔鈉,在電影切中了一個“冒天下之大不韙”但又極為精準的點——

性慾。

當影片把腦癱和性慾聯繫在一起,作為一個“正常人”,總會覺得這裏的結合,讓人感到“不適”。

可為什麼不適?

因為在主流語境裏,殘疾人每天會考慮的事情是生存,而不是慾望。

在Sir看來。

這個時候電影的性內容,是必要的,甚至是一種抗爭。

就像餘秀華説自己是“蕩婦”,她袒露出自己的慾望,這除了是本身的私人情感之外,也是在抵抗主流社會施加的規訓——

一個殘疾的,苦難的人,必須怎樣怎樣才算“正確”和“體面”。

對於劉春和來説。

他為什麼就不能涉及性問題?

憑什麼他就要遵循這些人的“不應該”。

電影好的地方,就是將這種自以為正確實則傲慢的規訓,撕得稀巴爛。

作為普通人來説,你可以拒絕性,可以輕視性。

但是對於特殊的羣體,這不是可以被隨意忽略的。

那是他們也希望被看做正常人的期待,是不可讓渡的作為完整的人的權利。

電影不是要去重複你以為的現實。

恰恰是要突破認知的邊界,讓不被看見的真實浮出水面。

我們可以往前看——

比如15年前的《海洋天堂》。

它在開頭,就是讓肝癌晚期的父親帶着自閉症兒子自殺。

但,鏡頭一轉。

爸爸帶着兒子回到家後,坐在飯桌前就質問他:

“繩子是不是你解的?你不走,爸走了,誰來管你啊?”

放在現在就是三觀不正。

甚至,有可能被扣上“教唆弱勢羣體家庭自殺”的大帽子。

可正是這樣真實的呈現,在某種程度上讓我們意識到了千千萬萬自閉症家庭的現實壓力。

而不至於隨口丟出一句,“有病去找醫生啊”這樣輕飄飄的話。

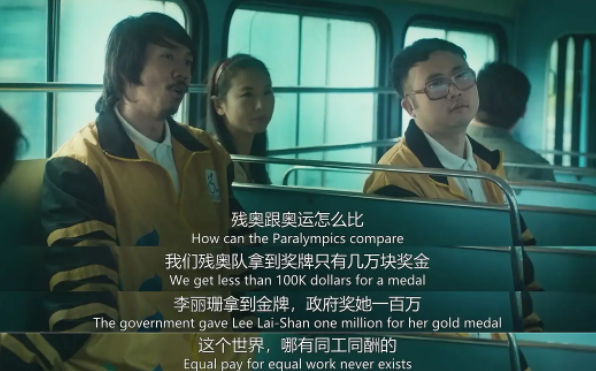

或者2021年的《媽媽的神奇小子》。

根據殘奧冠軍蘇樺偉的真人真事改編,它不是一個純粹的“勵志”片。

而是通過蘇樺偉的經歷,説出當下殘疾運動員們的現狀——

殘奧與奧運運動員,無法同工同酬。

以及殘奧運動員退役後,被“打回現實”的生活。

抹黑嗎?

或許更多的是讓我們意識到“為國爭光”的背後,還有着許多的問題亟待解決,所謂的“名人”也未必有我們臆想的那般光鮮。

而可惜,這些真實,從電影裏逐漸失去了。

在現在的電影裏,我們不能談性,不能暴力,不能談政治,不能説三觀不正的東西……

其實,也是讓我們杜絕了直視真相的機會。

可如果連“直視”都要被遮掩。

那麼,這所謂的真實,我們又從何談起呢?

睜開眼,是痛苦的,是無力的。

但,如果我們連睜眼直視都不願,又談何看見他們,繼而看見自己呢?

如果我們越是嚴苛、越是脱離電影本身去討伐現實題材電影。

那我們還有什麼方式,去反映這個社會,反映我們自己的生活呢。

最後。

Sir還想多提一嘴,賈樟柯在《做了一個漢奸夢》裏,寫下的那則發生在2010年的故事。

那時,他的電影《海上傳奇》在多倫多國際電影節放映。

影片結束後,一名20歲左右的女孩站起來,問:“你為什麼要拍這樣髒兮兮的上海?”

賈樟柯回應道:“我在拍上海的某個側面,上海除了浦東、淮河路之外,還有蘇州河兩岸密集的工業區,還有南市那些狹小的弄堂。生活就是這個樣子,上海就是這個樣子。”

女孩聽完這個回答後,突然憤怒地質問道,“那你有沒有考慮過,你的電影被外國人看到,會影響他們對上海、對中國的印象,甚至會影響外國人對中國投資的信心?”

賈樟柯也憤怒起來,説:“為了外國人怎麼看中國,我們就忽視一種真實的存在嗎?中國十三億人口中,有很多人依舊生活在貧窮的環境中,難道我們可以無視嗎?”

女孩突然輕蔑一笑,説——

“是啊!為了祖國的尊嚴,我們當然不應該描述那些人的情況。”

賈樟柯説:“我被她的話驚成了傻子。”

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創,點擊閲讀往期精品