郭松民 | 似曾相識——聊聊《牯嶺街少年殺人事件》_風聞

郭松民-昆仑策研究院高级研究员-昆仑策研究院高级研究员2小时前

01

有人説,電影是歷史精神的不朽肉身。

這句話,聽上去有點令人費解,其實很有道理。

如果沒有電影,歷史就是抽象的、平面化的,有了電影,歷史變得豐滿、靈動,不僅可見、可聞,甚至可以擁抱和進入,歷史不再僅僅是一種概念,而且是一種感性的體驗。

上個世紀八九十年代,台灣新電影運動有兩位名導,一位侯孝賢,代表作《童年往事》(1986)、《悲情城市》(1989)、《刺客聶隱娘》(2015)等,另一位楊德昌,代表作《恐怖分子》(1985)、《牯嶺街少年殺人事件》(1991)、《一一》(2000)等。

上個世紀八九十年代,台灣新電影運動有兩位名導,一位侯孝賢,代表作《童年往事》(1986)、《悲情城市》(1989)、《刺客聶隱娘》(2015)等,另一位楊德昌,代表作《恐怖分子》(1985)、《牯嶺街少年殺人事件》(1991)、《一一》(2000)等。

兩位名導都堪稱大師。相比較而言,我更傾向楊德昌一點,原因無他,侯孝賢似過於冷峻和隱忍,以至於令人心生寒意,而楊德昌雖同樣不乏冷峻和隱忍,但多了一些温情,令人心生暖意。

楊德昌的作品中,我最喜歡的,當屬《牯嶺街》。

這部影片,堪稱“小説式電影”,有點像十九世紀的長篇小説那樣,徐徐展開一個歷史長卷,令觀眾如臨其境,如見其人,如聞其聲……

這部影片,堪稱“小説式電影”,有點像十九世紀的長篇小説那樣,徐徐展開一個歷史長卷,令觀眾如臨其境,如見其人,如聞其聲……

給姜文帶來巨大聲望的電影**《陽光燦爛的日子》(1994)**,很多橋段都是在致敬這部電影。

02

《牯嶺街》是一部長達四小時的長片,先後出場的人物有近百人,相當於一部1960年代台灣社會的人物浮世繪。

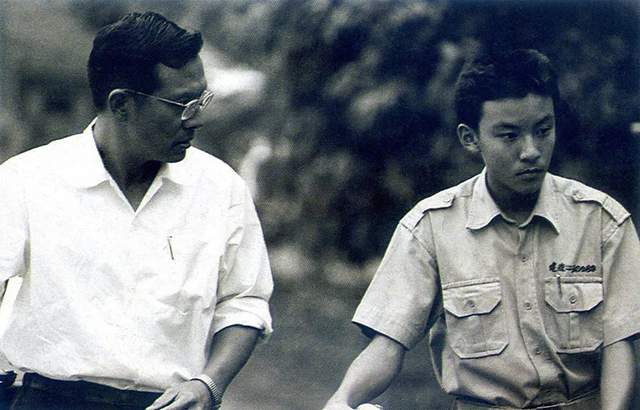

這些人物中,做為主角,張震飾演的小四,當然會給觀眾留下深刻印象,而另一位舉足輕重的角色,則是張震的父親張國柱飾演的小四的父親。

也就是説,這對生活中的父子,銀幕上也同樣扮演父子,自然水乳交融。

也就是説,這對生活中的父子,銀幕上也同樣扮演父子,自然水乳交融。

影片開始的時候,父親和小四的關係是“正常”的,也就是説,符合人們對那種傳統的、古典的父子關係的想象,庶幾有點像賈政與寶玉的關係(當然不是那麼對立)。總之,父親是有尊嚴的、令兒子生敬生畏,不僅是生理學意義上的父親,也是文化與價值觀意義上的父親。

楊德昌用了三組父子倆從學校回家,推車並行的長鏡頭來交代這對父子關係的變化:

楊德昌用了三組父子倆從學校回家,推車並行的長鏡頭來交代這對父子關係的變化:

第一次,是因為父親懷疑學校搞錯了小四的語文分數,要求查閲試卷;

第二次,是因為小四在學校被壞學生“滑頭”霸凌,抄了他的試卷,學校不僅不主持公道,還要同時處罰小四;

第三次,是因為小四和校醫發生衝突,被軍訓教官抓到,要給小四記大過處分——這會影響到小四的升學。

前兩次,父親很有點“雄赳赳,氣昂昂”的氣概,雖然他與學校的交涉,不僅沒有得到希望的結果,反而使校方加重了對小四的處罰。

但正義感滿滿的父親,堅持認為自己這樣做是對的,尤其是第二次,他認為兒子沒有錯,不需要道歉,他面斥訓導主任,“我們把孩子交給你們,你們怎麼這樣對待他?”

父親把交涉視為對小四進行人格教育的機會。在回家的路上,他對小四説,

父親把交涉視為對小四進行人格教育的機會。在回家的路上,他對小四説,

“如果一個人,還為他沒有犯過的錯誤去道歉,去討好的話,那這種人,什麼事情做不出來啊?讀那麼多書,就是為了從中找到做人做事的道理,如果到頭來,還不能很勇敢地相信它(做人道理)的話,那做人有什麼意思啊?我希望這件事情,對你反而是鼓勵,而不是打擊,你要相信,你自己的未來,是可以由你自己的努力來決定的。”

説得真好,小四還真信了。

回到家裏,父親自信地對小四媽媽解釋:“越是在這種時候,越要做出榜樣給孩子看,讓他知道什麼是對什麼是錯!”

每次看到這一段,我都有點上頭,言傳身教啊,為人父者,理應如此。

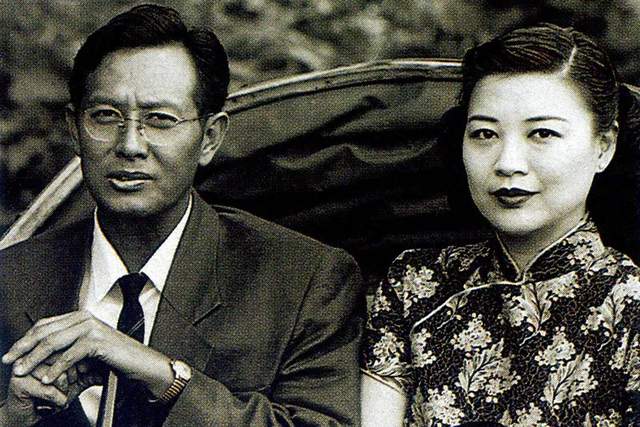

父親是這樣一種人:有一點舊式讀書人的骨氣,做人做事,有所為有所不為,寧肯利益上吃虧,也不願放棄自己的原則。

父親是這樣一種人:有一點舊式讀書人的骨氣,做人做事,有所為有所不為,寧肯利益上吃虧,也不願放棄自己的原則。

但父親很快就受到一個嚴重教訓,讓他意識到自己是何等微不足道——他被警備總部傳訊、拘留、審查了。

審查的理由非常可笑:父親和一位“夏老師”相熟,而這位夏老師,恰恰在1949年留在了上海。

六十年代的台灣,仍然處於戒嚴時代。警備總部是一個凌駕於整個社會之上的超級機構,既不受社會監督,也不對社會負責,任何人一旦進入警備總部的拘留所,就如同墮入一個無底黑洞,沒有任何救濟渠道。

負責審訊父親的警員,是“學音樂的,也算是搞文藝的”,很有藝術氣質,看上去甚至有點文弱的。他説話和顏悦色,即便父親寫的交代材料不符合他的要求,他的語氣也只是略略有些不滿,從未聲色俱厲,更談不上用刑了。

負責審訊父親的警員,是“學音樂的,也算是搞文藝的”,很有藝術氣質,看上去甚至有點文弱的。他説話和顏悦色,即便父親寫的交代材料不符合他的要求,他的語氣也只是略略有些不滿,從未聲色俱厲,更談不上用刑了。

因為他深知,自己背後的機構,具有令人恐懼的巨大力量,可以輕易碾碎一切不服。

在他面前,父親從抗拒、到順從、再到積極主動地交代,只用了一天時間。

父親完全被壓垮了。

父親完全被壓垮了。

這段時間不長的拘留,對父親而言,不僅是身體自由受限,更是精神世界的垮塌。他意識到,自己所珍視、所堅守的一切,根本就一錢不值,這些原則,不會使自己受到尊重,也不能使自己免於人為刀俎我為魚肉的狀況。

所以,待到第三次為小四的事情到訪學校,面對趾高氣揚,一口一個“什麼玩意”的訓導主任,父親再也沒有前兩次的氣概,他變得卑微、逢迎,小心翼翼地看着訓導主任的臉色,低聲下氣地求他高抬貴手。

反倒是小四無法忍受這一切,他揮起棒球棍擊碎了頭頂的燈泡,也給自己換來退學的結局。

反倒是小四無法忍受這一切,他揮起棒球棍擊碎了頭頂的燈泡,也給自己換來退學的結局。

父子二人,第三次踏上了推着自行車回家的路,只是他們的角色已經完全顛倒了——這是《牯嶺街》中最催人淚下的橋段。

小四吃力地同時扮演者兩個相互矛盾的角色:

一個,是“爭氣的兒子”,他向父親保證,自己會好好複習,考上更好的中學;

再一個,就是父親的“父親”,他喋喋不休地向父親複述此前父親教給他的“做人的道理”。

父親有一搭沒一搭地聽着,忽然停下腳步,從上衣口袋裏掏出半盒煙來,説,“如果我戒了煙,就可以給你買副眼鏡了。”

什麼公平正義、“做人的道理”、詩和遠方……都抵不過眼前的苟且。

就這樣,楊德昌通過這種看似絮叨的細節,相當合乎邏輯地揭示了國民黨的專橫統治,如何摧毀社會的脊樑,把一位並非左翼進步人士,只是還有一點正義感的人,變成了可憐的犬儒,把一個上進的優等生,變成了少年殺人犯。

就這樣,楊德昌通過這種看似絮叨的細節,相當合乎邏輯地揭示了國民黨的專橫統治,如何摧毀社會的脊樑,把一位並非左翼進步人士,只是還有一點正義感的人,變成了可憐的犬儒,把一個上進的優等生,變成了少年殺人犯。

03

和侯孝賢《悲情城市》中的林家不同,《牯嶺街》中的張家,不是台灣本土家庭。

做為一個小公務員,父親是隨着國民黨政權的失敗,帶着全家從上海遷來台灣的——這就使得《牯嶺街》與《悲情城市》有着看似相近但截然不同的意涵。

國民黨逃台後頒佈的戒嚴令,整整持續了38年,他們把在大陸三十年代“南京雨花台”、“上海龍華警備司令部”的一套令人毛骨悚然的做法,又帶到了台灣。

國民黨逃台後頒佈的戒嚴令,整整持續了38年,他們把在大陸三十年代“南京雨花台”、“上海龍華警備司令部”的一套令人毛骨悚然的做法,又帶到了台灣。

這一時期,有數十萬人受到不同程度的迫害,其中的大部分,居然是和國民黨一起遷到到台灣的“軍公教”人員及普通人,約佔遷台人口總數的十分之一。

感謝電影保存了歷史的精神肉身,讓今天的我們仍然能夠與之相遇,並驚訝於其長久的徘徊與似曾相識。