我的兒子在緬泰失聯,等待電話重新響起_風聞

温度纪-1小时前

作者|何惜金

編輯|路子甲

距離兒子失蹤,已經過去了半年。最後一次定位顯示的位置是在老撾。

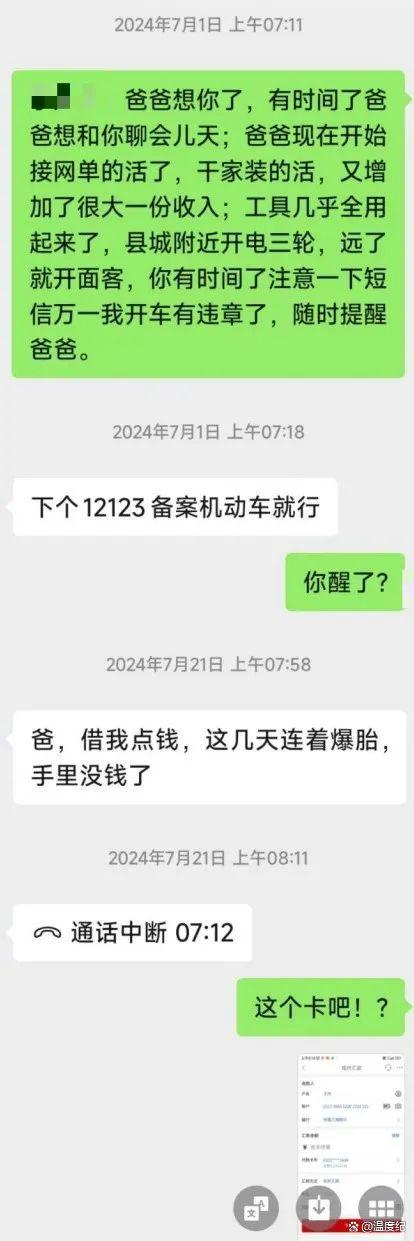

從2024年7月4日開始,王萍每天都會給兒子打電話。每一次,電話那頭都會傳來熟悉的提示:“對不起,您撥打的電話已關機。”到今天已經163天了。

今年1月10日,其中的一個手機,突然提示手機欠費。村裏人勸王萍,充了話費打過去試試。王萍猶豫了,她害怕如果打過去,接電話的已經不是兒子,自己該怎麼辦。

如果不是王星,人們或許不會意識到,從2023年到2024年,在緬泰地區,每年都有大量的青年被誘騙拐賣。

幾乎每一天,王萍這樣的失聯家屬都活在焦灼的等待中。日曆一頁頁翻過,春節的日子越來越近。他們盼望着,年關將至時,會迎來奇蹟。他們也害怕,喧囂的熱點過去,自己還將陷入漫長的等待。

失去了貨車的哥哥,

決定去緬甸背貨

“為什麼還有人會去緬甸?”“現在還去那裏的人不值得同情。”“説白了,都是投機心理,想要一夜暴富。”

尋找哥哥的求助帖發佈後,姜涵常常聽到這樣的議論。她想要辯解,但筆記太短,寫不下哥哥的人生。思來想去,也是出於安全考慮,她只好隱藏了帖子。

和網友揣測的好逸惡勞不同,姜涵的記憶裏,表哥韓安慶內向温良。

失蹤前,他在南通開貨車為生,全年無休,甚至過年都沒有回家。孤身在外,韓安慶很少主動和家裏聯繫。直到去年12月4日,家裏收到貨車貸款催收文書,才知道他已經斷貸。“我舅舅商量決定,先幫忙還清貸款,讓哥哥迴歸正常生活。”

哥哥很少和家裏聯繫,但本性並不叛逆

12月13日,姜涵和舅舅根據貨車定位找到了南通,卻沒有發現哥哥的蹤跡。他們當即報警,只用三天時間,就從南通追查到了普洱。孟連縣,距離緬甸只有一個小時車程,姜涵隱隱有些不好的預感。沒多久,他們發現了新線索。當地某國際洗浴中心的監控顯示,早在12月4日,韓安慶被一輛白色商務車接走。12月14日,他的手機定位最後出現在緬甸。

和韓安慶一同上白色商務車的一共有三人,其中一人中途後悔逃回。對方交代,他所在的長沙兼職羣,有人發佈消息,招人去邊境人肉背貨,背一趟能賺十萬塊錢。高薪誘惑着他們,越過危險的國境線。姜涵猜測,哥哥或許也是因此鋌而走險。“以我對他的瞭解,他大概是覺得,背兩趟貨還清貸款,就不用給家裏添麻煩了。”

閲歷豐富的人當然不會輕易上當,但哥哥會輕信,姜涵一點也不意外。

**不同於和現實社會有深度連接的人,韓安慶更像是賽博世界裏的流浪兒。**高中時,他因為家庭矛盾厭學。將近六年時間,他宅在房間裏打遊戲,很少出門。直到前年,他才走出家門,嘗試送外賣、開滴滴、下車間,養活自己。“自從賺錢後,他每個月都會給我們這些弟弟妹妹買零食。無論自己去哪裏,他都記得給我們帶當地的特產。”

姜涵明顯感覺,有了工作之後,哥哥比從前更渴望賺錢,渴望獨立。他開始思考努力的方向,希望能有更多的選擇。

2023年11月,他從工廠辭職。當時,恰好看到網絡貨運平台宣傳,0元貸款買車,就能成為平台貨運司機,接單賺錢。韓安慶不想再為別人打工,便貸款買下貨車。分期三年,每月大約償還5000元。“現在回想那份合同,有很多不規範的地方,比如説連基礎的利息都沒有寫清楚。”但缺乏社會經驗的哥哥,並沒有注意這些。

2024年夏天,哥哥的手頭越來越緊

彼時,擁有一台屬於自己的貨車,對他來説,意味着生活的希望。

那輛貨車,詳細記錄了韓安慶在他鄉的生活脈絡。**短短一年,他跑了12萬公里,相當於沿着赤道繞地球三圈。**為了能早點還清貸款,韓安慶以車為家,吃住都在車裏。當姜涵跟着舅舅找到那輛車時,他們看見車上放着睡袋和鍋碗瓢盆。駕駛台上,還放着哥哥的賬本,每一筆訂單的收入,都詳細記錄在冊。姜涵注意到,最小的一筆訂單價格,只有10元。

看着那一筆筆開支記錄,哥哥蜷縮在駕駛室吃泡麪的樣子,彷彿歷歷在目。姜涵能夠想象,哥哥記錄下那些支出時的期待。然而隨着時間推移,平台派發的訂單量明顯下滑。姜涵還記得,哥哥曾經抱怨過,單子變少,錢也越來越難賺。

“4月開始,他就已經入不敷出,需要和貸款公司商量,能不能掙一點,還一點,每個月還款一兩千。因為車輛所有者是公司,綠本也是由掛靠公司綁定的,所以他一直不清楚自己的車輛扣分情況。直到10月年檢,他才發現自己的車子被扣了24分,不僅被罰了幾千塊錢,而且再也無法運營跑車。”

掙扎了半年時間,韓安慶還是沒能保住自己的貨車。揹負着十幾萬貸款,利息利滾利,債務雪球一點點增大,壓得人幾乎喘不過氣來。

“其實,11月舅舅去找過他,想要幫他還清貸款,可是他要強,非要自己解決,父子倆還大吵了一架。”姜涵回憶起兼職羣裏的招聘消息,她猜測,或許那時哥哥正在想要怎麼找份兼職,渡過難關吧。

被設計過的航班,

誰能夠倖免?

演員王星從泰國平安歸來之後,張琴語第一時間學習了求救作文。她模仿王星女朋友的方式,在社交網絡上求助,但得到的關注依然有限。距離姐姐張琴雅失蹤,已經過去了70天。她感覺求救的希望越來越渺茫。即便如此,她也在努力字斟句酌,希望能最清晰地傳遞出有效信息。

和那些被高薪誘惑的年輕人不同,24歲的張琴雅失蹤之前,在上海的互聯網企業工作穩定。和大多數受害者家庭一樣,張琴雅的父母都是樸實的農民,文化水平不高,因為要撫養三個子女,經濟也不寬裕。在張琴語的印象裏,三個子女中,二姐最謹慎穩重,從來不讓家裏操心。每到寒暑假,她都會出去兼職賺錢,很少好好放鬆過一天。

得知媽媽關節疼痛難忍時,張琴雅買的熱水壺

2024年10月的東南亞之旅,原本應該是她畢業後第一次輕鬆的旅行,但誰也沒想到,這會成為疑雲重重的失蹤案。

10月19日,張琴雅從上海飛往珠海,而後由珠海前往澳門。隨後由澳門前往泰國曼谷,由曼谷飛往柬埔寨金邊。10月24日,張琴雅坐飛機回到泰國曼谷。但3天后,張琴雅最後一次被定位到了泰國湄索附近。這裏距離緬甸妙瓦底只有一河之隔。

張琴雅的媽媽,每天早上都會給三個子女打電話閒聊,可是27日這天,張琴雅的電話無法接通。10月28日,張琴雅給朋友發送了一條消息,説後面幾天比較忙,暫時聯繫不上。朋友覺得奇怪,猶豫要不要報警。

10月30日,張琴雅主動打來了電話報平安。然而電話中的她,語氣明顯十分僵硬。“正常人報平安,我們不會一直強調平安、安全,而是會説我很好之類的。而且這通電話,我們也沒有見到他本人,只能聽見她的聲音。”

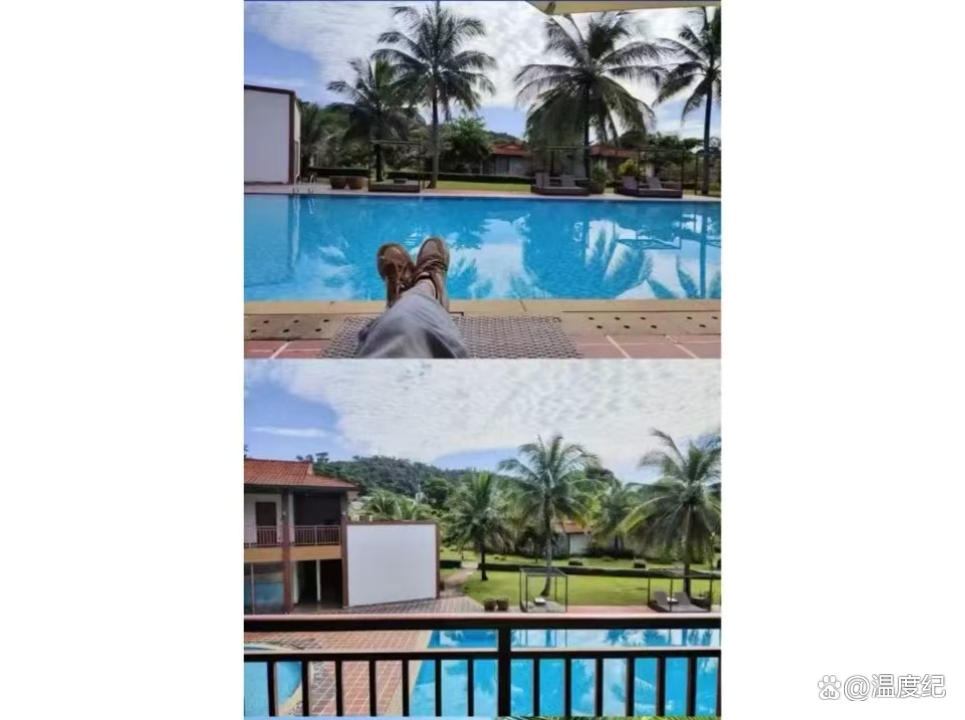

案發前,受害人張琴雅住過的酒店

懷疑和不安瞬間籠罩着大家,張琴語立刻第一時間上報到了公安機關。原本大家只是有些不安,然而警方科普之後,他們才意識到,姐姐可能早就已經陷入了佈置好的陰謀中。看似正常的航線,實際上由緬東犯罪集團精心設計。

**“我國邊境有兩條,一條叫國邊境,另一條叫做管理境。二姐她從珠海到澳門,看上去依然在中國,但實際上已經屬於境外地區。**此時,如果家屬預感到危險,嘗試報警,會面臨管轄權的困難。而隨後,由泰國飛往金邊,由金邊又飛往泰國的航線,看上去也比較正常,很容易擾亂家屬視線。當家屬不設防時,親人可能就已經由湄索送入妙瓦底了。”

這段有心設計的航班,增加了警方的辦案難度。張琴語想要調用姐姐失蹤全過程的監控視頻,想要查明從澳門到曼谷的行程中,是否有可疑人員控制姐姐的行蹤,但因為涉及到了跨境問題,一直無法確認具體信息。

受害人張琴雅失蹤地址

難點還不止於此,張琴語曾經聯繫過中國駐泰國大使館,希望能夠幫助營救姐姐。但是大使館並沒有執法權,只能建議張琴語前往湄索報案。

一家人為此事反覆商量了很久,一想到湄索的混亂,他們就難免猶豫。“那邊水太深了,我們人生地不熟,如果真的過去了,難保不會一家團圓了。”

恐懼中等待的親友們,

盼望電話響起

隨着王星平安歸來,“星星迴家計劃”在互聯網上如星火燎原般展開。隨着一份收集“全國親朋被騙緬甸概況(緬北+緬東)的在線文檔傳開,人們發現,據不完全統計,2024年,至少有1600名失聯人員被困在緬甸。

因為這份計劃,王萍找到了互助羣組織,也終於看見了一點兒子回家的光亮。

2024年7月4日,兒子方超突然給自己打電話。電話裏,孩子非常興奮。他激動地告訴王萍,自己要去雲南掙大錢。一開始,王萍夫妻倆一度懷疑兒子是在開玩笑。可沒想到,到了晚上兒子發來定位,竟然真的在雲南。

王萍記得,兒子跟自己説的最後一句話是:“媽,我走了。”着急的王萍,立刻拜託朋友聯繫。老伴的戰友查到,方超離開昆明機場後,就在監控中消失了。定位顯示,兒子最後出現的地方,竟然是在老撾。

老撾在哪裏?王萍根本分不清楚。她嘗試去公安局報案,但並沒有拿到回執單。**“我也不知道,到底有沒有立案。如果立案的話,應該會給我一個回執吧?”**這是許多失聯家屬的縮影,缺乏人脈,缺乏知識,遇到這樣的大事,只能沒頭蒼蠅似的亂撞。

緬甸妙瓦底園區(圖源網絡)

王萍關注了抖音上的營救隊,想要求助,但家裏人説網絡不可信,誰知道是不是騙子。她也想過要找媒體求助,可是有人又告訴她,如果讓那邊的人知道了,沒準會報復孩子。王萍也只能作罷。

王星歸來之前,像王萍這樣的失聯家屬有很多。有傳言説,如果讓緬甸園區裏的人知道家屬報警了,那失聯人員就會遭到報復,因此家屬往往只能沉默,悄悄尋找解救途徑。

每天,互助羣裏都會傳來殘酷的視頻。失聯者被吊起來毆打,兩條腿不斷往下滴血。哀嚎聲悽惶地鑽入耳朵裏。王萍害怕,但還是會點開,她擔心畫面裏的人會不會是方超。

兩百多人的互助羣裏,每天的氛圍都很消沉,大家聚在一起,時不時發一些園區的圖、視頻,或是提起自己的孩子如何如何。王萍看得心驚肉跳,可只要一有空,她還是會抱着手機查看羣裏的消息。那是她目前唯一有可能得到孩子消息的途徑。

有時,王萍會忍不住想象最壞的情形。等自己找到孩子的時候,孩子可能已經沒了腎,缺了腿,少了胳膊……可無論怎樣,只要孩子活着,只要孩子能回來,一切就都還有希望。她也時常夢見兒子,兒子還是像從前一樣,在家門口院子裏玩鬧。家裏的陽光照着他,曬得暖融融的。沒有捱打,沒有受傷,好像一切都沒發生過。

王萍把自己的夢,告訴了村裏人。村裏人都説孩子應該回不來了,因為夢都是反的。

緬甸詐騙園區(圖源網絡)

除了焦慮傷心,自責和內疚也時常壓垮父母。去雲南找哥哥韓安慶的那幾天,姜涵目睹了舅舅一夜蒼老。三天三夜,他沒有閤眼,一雙眼睛熬得通紅。“哥哥12月14號出境,我們12月16號到了孟連,相隔只有兩天。舅舅現在只要一想到這點,就會情緒崩潰。”和兒子的爭吵,成了插在他心裏的一把刀。他一遍遍自責,為什麼當時沒有替孩子還清貸款,為什麼沒有早一點告訴親戚們這件事。

等待,似乎除了等待,失聯者的家屬們也沒有其他能做的了。王萍睡覺時不敢關機,她害怕自己會錯過兒子的電話。也許那個關機的電話,有一天會重新開機。也許某個深夜,他會突然跟自己報個平安。也許某一天,園區裏的人會聯繫王萍,讓他們贖人。

“馬上就要過年了,誰不願意自己的孩子回家呢?”説到這裏,王萍又哽咽了。

*文中人物均為化名