王天夫 孫百承 | 數字時代的社會連接:從個體到社會結構_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-1小时前

王天夫|清華大學社會科學學院院長、社會學系教授

孫百承|清華大學社會學系博士研究生

原載《探索與爭鳴》2025年第1期

非經註明,文中圖片均來自網絡

王天夫教授

人類社會已經邁進數字社會,身處其中的我們發現,社會生活與經濟生產都已發生了根本性的變化,形成了與現代工業社會完全不同的、嶄新的社會樣態。當我們認識與理解社會的對象發生變化,必然帶來社會科學研究範式的改變。在探尋新的社會科學研究範式的過程中,最重要的思考起點還是應該回到經典的社會學之問——“數字社會何以可能?也即,數字社會中人與人之間是如何相連的?社會關係是如何產生與維繫的?在此基礎之上,社會結構又是如何呈現並影響人們的社會行為的?沒有社會互動的獨立,個人不能成其為社會。

毫無疑問,只有在社會連接基礎之上的個體才能進入互動過程,生成社會關係,建立社會結構,影響社會行為,進而延伸出價值規範,社會便由此形成。數字社會之所以與工業社會不同,正是因為數字通信技術革命性地改變了人與人之間的相互連接方式,一個全新的社會樣態才得以形成。

個體的數字連接

從遠古的結繩記事、甲骨契刻,到後來的飛鴿傳書、烽火報信,人們的信息傳遞和羣體連接始終與特定的技術工具緊密相連。20 世紀下半葉以來,數字通信技術的發展與普及全方位地顛覆了以往所有的傳統信息媒介,根本性地改變了信息生產與傳遞的方式,帶來了人與人之間互動交流的新形式,深刻地影響着當前社會生活的各個領域。

(一)數字時代社會連接的新特徵

數字時代的社會連接呈現出一系列全新特徵,其中“新四化”表現為:

**第一,社會連接的電子化。**數字通信技術的首要特徵即遵循計算機語言,將所有信息轉譯為二進制的比特符號。這一方面使人類可以將行動軌跡、生理現象以及各類鮮活的光影聲色都適時記錄下來,另一方面使信息的存儲和傳輸擺脱實體媒介,實現了信息的遠距離超速傳播。人們的全部社會連接都呈現在電子化的技術形式之上。

**第二,社會連接的網絡化。**隨着社會連接的電子化,所有信息的傳遞與接收都可以通過數字互聯網絡完成,個人作為節點可以直接同外界相連,宗族、社區與單位等基於傳統整合機制的社會結構被徹底穿透,社會連接呈現出多中心、扁平化等網絡虛擬結構的特徵。

**第三,社會連接的計算化。**在社會連接網絡化的過程中,長期散落在各地的個體及其行為被集中吸納進數字通信技術的複雜體系中,經過轉碼成為數據,實現記載形式的電子化。原來無法計算的紙質材料以及圖片、聲音等非結構化數據,在電子化的過程中具備了可計算性。這些數據經過集中彙總,成為體量巨大、類型多元的大數據,成為有價值的信息資源,進而出現一系列由數據和計算驅動的生產活動、生活方式和學術研究。

**第四,社會連接的智能化。**在社會連接計算化的基礎之上,人們從對計算結果的整理分析中得出一系列結論,進而反饋到行動中,逐漸提升人類的分析能力和預判能力,社會連接出現智能化趨勢。可穿戴健康監測設備、生成式人工智能等不斷融入日常生活,充分顯示出智能化的數字技術應用已經具備相當程度的互動能力,可以有效輔助人類認知、決策與行為。

(二)“連接泛在”的格局

**社會連接的電子化、網絡化、計算化和智能化實現了萬物相連。**數字通信技術激活了非真人主體的連接能力,開闢了人與物,以及物與物的互動路徑,使數字時代的社會連接出現人與人、人與物、物與物三組關係並存交融的情形,輻射領域大到城市基礎設施自動運作、工廠和農田管理,小到智能家居和無人駕駛,幾乎無所不包。人們開始習慣於在日常生活中通過可穿戴設備延伸認知能力,感受自己有意識或無意識的生命體徵。據統計測算與推估,全球物聯網設備連接數到 2025 年將突破 250 億台,“萬物相連”的趨勢將進一步強化,持續衝擊着原有的時空結構。曾經書信往來的漫長等待、跋山涉水的千里歸途,在數字通信技術的加持下都已一去不返,取而代之的是穿透了晝夜節律和地理區隔的即時通訊。

**萬物相連與時空穿透共同催生了數字時代“連接泛在”(Ubiquitous Connectivity)的格局。**所謂“泛在”,一方面是連接廣泛存在於人與非人等多元主體之中,形成人與人、人與物和物與物等多種連接路徑;另一方面是連接廣泛存在於被穿透的時空格局中,任何具體事件或特定信息都可能成為社會連接的動因。如今的人們,可以在任何時候、任何地點跟任何人或非人行動者實現即時連接。

(三)“虛實交互”的雙重場域

**此種連接泛在的格局使人們超脱了物質軀體與現實身份,建立起多元的數字人格,形成虛實交互的雙軌主體。**二者雖然在精神內核上同屬一人、相互連接,但在外化表象上並不完全復刻對應:現實生活中沉默寡言的人,或許敢於在虛擬場域中大膽發聲;容貌、身材、音色等人類的生物特徵不再重要,人們可以自由定製自己的數字外表。

**然而,縱使這些虛擬場域不存在物質實體,其運作機制依然呼應借鑑了現實的社會關係和組織方式。**例如,天涯社區的早期運營管理與現實的居民小區存有大量相似之處,都包含豐富的基層社區治理元素;許多電子遊戲也參照了現實社會的功能,開放玩家之間的婚戀交友、宗族幫派等;工作羣組、粉絲後援會、病友互助小組等在線共同體則更為直接地映射着當代社會的實際需求。線上、線下行為的互構,是數字時代社會連接的拓展性後果之一。

(四)連接方式變遷的社會結果

可以説,數字通信技術開闢的虛擬和現實的雙重場域之間始終保持着千絲萬縷的聯繫,共同構成了數字時代社會連接的全景風貌,也產生了一系列社會結果。

一方面,與報刊、電視等傳統媒體相比,數字通信技術的相關應用在信息製作、發佈和傳播的全流程都更加靈活、高效和開放,擺脱了出版社、電視台等實體機構在內容生產方面的遲滯性和制度剛性,成為當前大眾文化的重要發源地之一。同時,數字通信技術又賦予用户更充分的參與權和交互感,個體在數字虛擬場域中的自主性聲音得以放大,能夠更加積極地輸出內容、表達觀點,進而建立和維護龐大的社會關係。

李子柒在視頻中展現非遺成都漆藝,輸出傳統文化

圖源|李子柒

另一方面,數字通信技術的正常運轉依賴於算力和聯網設備的普及、大型基礎設施的建設和用户數字素養的提升,而這些要素在區域、年齡、受教育程度等社會人口屬性不同的羣體中存在分佈差異,從而出現個體辨別和利用數字技術能力的分化,造成特定羣體既要面對生活不便的困境,也難以防範虛假信息和電信詐騙等風險,進一步加劇社會不平等;算法的精準內容推送和持續優化也使人們擔憂身處信息過載的繭房卻無法逃離,其黑箱式的運作過程也使廣大用户難以充分認知原理,造成人與算法的權力失衡;與此同時,數據生產與用益的分野,還可能使個體行為受到更強烈的技術控制,進而引發權責爭議、勞資糾紛和隱私入侵等一系列社會問題。

數字時代的社會關係

人與人之間如何連接並形成關係,是社會學研究的基本議題。數字通信技術給社會連接帶來了革命性變化,重組了個體進入社會的方式,進而使社會關係的形成與維繫呈現出新特點。在“連接泛在”的格局中,社會關係具有近乎無限的理論可能,曾經橫亙於人與人之間的一系列社交成本也逐漸被數字通信技術消解,最終產生了數字化的社會關係模式。

(一)社會關係建立機制的演變:從不可能到無限可能

已有大量研究關注到社會連接如何形成社會關係,試圖探討社會關係的建立機制及其演變。早在 20 世紀 60 年代,米爾格拉姆(Stanley Milgram)就曾進行一項社會網絡實驗,得出了廣為流傳的**“六度分隔理論”(Six Degrees of Separation)**,即世界上互不相關的任何兩個陌生人的聯繫看似困難,實則平均只需要傳遞 6 次即可實現連接。例如,一位在福利院申領救濟金的美國居民,先後經過救濟金經辦人、經辦人主管、救濟基金會董事長、基金會所在城市的市長和州長共 5 人,通過 6 次消息傳遞,即可與美國總統產生連接,進而根據需要建立相應的社會關係。米氏的研究結論很快引起熱烈討論,反映出社會網絡結構藴含的“小世界效應”,揭示了社會關係網絡對於形成更廣泛的全球社會至關重要。

由於“六度分隔理論”的實驗條件是紙質信件,仍然停留在傳統媒介佔據主導地位的時期,尚未預見數字通信技術的效能,沃茨(Duncan J. Watts)等人因而在 2002 年用電子郵件的形式對該理論進行重測,得出了與米爾格拉姆相似的實驗結果。然而,電子郵件屬於數字通信技術的早期產物,誕生於移動互聯網之前,其最大問題在於尚未實現即時連接,在時效性方面仍存侷限。

兩人的研究雖然相隔數十年,但都是前數字時代社會關係建立模式的縮影,折射出工業化以來人類通信能力從不可能到有限可能的躍升,揭示了人際關係的建立需要特定的社會結構,而這個結構並不複雜,理論上只需要通過平均 5 箇中間人、經過 6 次傳遞,即可使完全陌生、身處異地的兩人建立聯繫。

**在工業革命開始之前,人類改造自然的能力相當有限,山川河流形成的屏障將人們的社會關係網絡牢牢限縮在特定的地域範圍內。**一個以農業耕作為生的東亞人幾乎無法與另一個居於非洲的狩獵者建立連接,雙方難以想象對方的世界,更不用説產生社會關係。哥倫布之所以發現了美洲大陸卻又將其誤認為印度,也正是由於洲際連接了完全隔絕的時代背景。工業革命則推動了機械交通、電報信號和郵遞行業等多個要素的共同發展。得益於這些工業化要素奠定的新型社會結構,陌生人之間跨地域建立社會關係才從不可能成為可能。“六度分隔理論”作為工業時代社會連接的理論模型,恰好是這一階段建立社會關係從不可能到可能的一個具象力證。

**然而,進入“連接泛在”的數字時代後,社會連接的便捷性和可能性空前提升,任何兩個個體都可以直接相連,“六度分隔理論”中落於個體中間的關係傳導鏈條顯得過於冗長,原先介於個體之間、輔助建立連接的社會結構已不再起到促進作用,反而產生阻礙。**當私人窗口的圖文互動、視頻聊天甚至公眾直播等即時通信功能出現並大範圍普及後,身居東亞的人可以在數字社交平台上直接與非洲居民取得聯繫,普通用户也可以在名人直播間中與原先無法直接交流的意見領袖親密互動,工業革命以來建立的人際連接的社會結構被徹底穿透,人際點對點直接聯絡的時效性得到空前提升,人類通信能力開啓了第二次躍升之路。

小紅書“地球村音樂會”

可見,當社會連接從工業時代的有限可能進一步躍升至數字時代的無限可能後,“六度分隔理論”的核心內容已顯得不合時宜,我們看到的是時代變遷讓全球社會中人與人之間的連接,從不可能到可能再到無限可能的過程。

(二)社會關係的基本要素:在數字時代的消解

社會關係是建立在社會連接基礎上的相對穩定的互動模式,藴含着豐富、微妙而又深刻的人性,是社會研究的核心領域。以往研究表明,從形成社會連接到建立社會關係的過程需要投入一系列要素。格蘭諾維特(Mark Granovetter)在強調行動都嵌於社會關係時,着重從時間、熟悉程度、互惠交換和情感四個維度入手對社會關係進行判斷和劃分,奠定了此後社會關係研究的基本分析框架。如果説“六度分隔理論”揭示了人與人之間產生社會關係的傳導機制和所需藉助的社會結構,那麼格蘭諾維特提示的要素則代表着個體建立社會關係所必需的投入。

**長期以來,這些要素被視為無法規避的社交成本,而數字通信技術的快速發展將所有社會連接傳遞與接收的內容轉換為比特形式的電子數據,使上述要素被逐漸消解。**首先是時間要素,電子化的社會連接使遠程交流成為現實,由此節省了通勤時間和信息的傳輸時間,使不同時區的人們可以進行即時交流,從而加強和擴大了社會關係網絡。人們不再需要為尋求合適的時間而發愁,是否有社交意願成為數字時代建立社會關係的獨有先決條件。

隨着時間成本的下降和關係網絡通達範圍的延展,沒有任何血緣和地緣基礎的陌生人可以在數字平台上相識,通過在線資料、社交動態等方式,在不直接交流的情況下了解他人的興趣愛好、人生經歷等內容,從而加深彼此之間的熟悉程度,並且以極低的時間代價維持高頻率、高強度的交流,進一步擺脱了熟悉程度對建立社會關係的限制。

**對熟悉程度這一條件的滿足,也使門檻更高的情感要素得以在數字化的社會關係中流動。**特克爾(Sherry Turkle)曾以“羣體性孤獨”為主題對數字社會中的關係質量和情感狀態發出拷問,認為數字技術造成了大量的情感泡沫,看似高強度的情感交流反而加重了人們的孤獨感。儘管批判意味強烈,但特克爾的觀點事實上是為了凸顯對人類過度依賴技術和技術取代人支配情感活動的擔憂,而非否定情感要素已經進入人們的數字化連接。即使數字通信技術確實在傳遞情感方面難以取代線下的面對面交流,其穿透時空結構的特點和多模態的信息呈現功能仍然有助於維繫現實生活中分處異地的社會關係,甚至可以培育線下生活中無法形成的情感。例如,醫患之間利用數字通信技術在非工作時間進行交流,深化了醫生對患者非疾病方面的綜合性瞭解,釋放了患者向醫生尋求幫助與慰藉的心理壓力,進而建構了醫患雙方的數字親密關係。

**在精神層面的交流之外,數字通信技術還延伸至社會關係中的物質層面,實現了關係建立所必需的互惠交換。**在各種社會關係中,互惠性都佔據着重要地位。即使是夫妻或親屬等基於情感、血緣而非市場經濟原則形成的社會關係,人們也傾向於通過自願的禮物贈送和回贈來維護彼此的關係。正是基於互惠交換的重要性和普遍性,莫斯(Marcel Mauss)將其稱為“總體呈獻體系”(The System of Total Presentation),認為關係中一旦包含互惠交換的成分,便有助於增強社會凝聚力,促進社會的穩定和發展。數字通信技術提供了便捷高效的交流與合作平台,盤活了大量非排他性的社會資源,便利了人們在其中進行密集地互惠合作,如病友之間互相分享求醫問藥的經驗,遊客在小紅書上查詢景點遊玩攻略,軟件工程師利用編程社區中的開源代碼合作開發新的程序等。通過多元的在線合作工具和共享經濟平台,人們得以在各領域廣泛地開展互惠合作,在滿足各自的需求的同時,增強了社會關係的穩固性和持續性。

小紅書上的旅遊攻略

在格蘭諾維特提出的四種普遍要素之外,信任是社會關係的另一個重要維度,深刻地嵌入在羣體文化和社會結構中,代表了個體對他者某方面可靠性的判斷,有助於減少社會交往的複雜性,為個體帶來一種並非完全基於理性的安全感。數字場域中的社會互動消解了農業時代中的血緣和地緣紐帶,也不再如工業時代一樣在科層制嚴格的等級與權力結構中開展,而是更多地由個體基於信任和自願原則進行。由於人們在數字場域中無法像面對面交往那樣直接感知到對方的誠信和可靠性,數字平台的信任保障機制往往更加嚴苛,通過用户評價、信譽積分和算法屏蔽等手段,將信任機制強力注入數字化的社會關係中。

**數字通信技術除了降低上述要素給個體建立社會連接帶來的成本,還將社會連接延伸出虛擬形態,承載和表達着遠超經典社會學理論所討論的意涵。**例如,莫斯所論述的互惠關係以實體事物為對象,主張個體須將寄託了自己部分人格的“物”交給社會,以“殘缺”的方式成全完整的社會身份。然而,在數字化的虛擬場域中,所有事物和行為都以電子化數據的形式存在,其複製的邊際成本幾乎為零,個體向外給出自己的數據並不會造成殘缺,反而有助於發揮數據更大的價值,從而顛覆了莫斯基於傳統社會事實所建構的社會運轉機制。

當社會連接已經不成問題,社會關係的建立從不可能變為有限可能、再發展到當前的無限可能,數字通信技術已經逐一消解了時間、熟悉程度、情感、互惠交換和信任等社會關係建立和維繫所必需的基本要素,甚至形成了完全存在於虛擬場域的新內容、新對象。

(三)注意力機制:數字時代社會關係形成的主要機制

上述基本要素代表了個人在社會關係中的投入,而人們對於不同交往對象的投入必然存在差異。也正是因為要素投入差異的存在,社會關係才呈現親疏有別的格局。然而,如前所述,當這些建立社會關係的基本要素被數字通信技術充分消解後,數字時代的社會關係及其結構又是基於什麼要素而形成的呢?

事實上,數字通信技術消解上述基本要素最為有力的創舉是社會連接電子化。在數字時代到來以前,這些基本要素只以清晰明確的實體形式存在,缺少流動性和靈活性,使個體建立和維繫社會關係的投入較大且障礙難以克服。進入數字時代後,一切事物和行為都得以通過計算機語言來表示,從而能夠隨時隨地地自動生成與記錄,形成了規模巨大、類型多樣、信息全面的電子化數據。無論在終端屏幕上表現為視頻、圖片還是語音或文字,這些要素的底層邏輯都被統一為比特符號,因而原先表現為不同形式、分散於不同場景的要素,都變為可以無限接收和傳輸的數據向個體席捲而來。

在這個過程中,每個人理論上都有着幾乎無限的能力去接收和傳輸數據,但實際上卻常常陷入信息過載的困境中。這意味着我們不得不做出選擇,接收某些信息而屏蔽其他信息。**因此,當其他基本要素的成本都被數字通信技術消解後,注意力開始成為一種寶貴的資源。**如何有效地投入注意力來應對數字時代的信息洪流變得至關重要,注意力的投放由此成為數字時代社會關係建立與維繫的主要機制。

儘管數字時代的注意力投放對於社會關係的建立與維繫是如此重要,但是人作為有機生命體,機能、精力和資源都是有限的,注意力的總量因而毫無疑問也是有限的。這裏就有一個矛盾逐漸浮現出來:數據和信息是無限的,而處理這些數據和連接所必備的注意力卻是有限的。

在“連接泛在”的數字社會中,數字通信技術賦能個體,使其作為連接的節點而非末梢,可以四通八達地向外輸出內容、產生連接,成為數字場域的積極參與者和貢獻者,這需要個人投入一定的注意力。同時,個人置身於巨量信息的汪洋大海中,也需要投入一定的注意力來感受和應對來自外部環境的信息供給。人們在面對和處理海量信息時,外顯的表象可能是對不同信息投入不同的關注時長,對一些內容進行深入思考而粗略瀏覽另一些內容,抑或是將一些帖文分享給他人而將另一些帖文設置為“僅自己可見”。而無論其具體表現為何,底層的根本邏輯都是注意力的差異化分配,只有分配到注意力的社會關係才能夠建立並得以維繫。

B站視頻和動態的“僅自己可見”設置

社會關係是一體兩面的,在雙方的長期互動中形成。基於注意力形成的社會關係也不例外,一方面是自己投放給他人的注意力,另一方面是他人反饋給我方的注意力,只有雙方的注意力形成一個交互往返的持久通路,社會連接才會真正進入到關係結構中。

由於人的機體的神經計算資源有限,注意力分配是一個層層篩選、遞減的機制。以信息處理最主要的視覺為例,每秒約有 108 至 109 字節的數據抵達視網膜,但與之相連的視覺輸出神經連接只有百萬個。在面對海量信息時,我們能過濾掉不重要的外界刺激,進而有針對性地分配注意力。換言之,我們真實遇到的信息量和我們有意識感知到的信息量之間,存在巨大的鴻溝;而我們分配大量注意力深入瞭解的信息更是其中的少數。因此,縱使我們每秒都在上百億比特的數據信息流中游走,最終形成的意識知覺卻不足每秒100 比特。

**可以説,“注意力”是數字時代社會關係中還沒有被數字通信技術所克服的連接成本與稀缺資源。**如何分配注意力,就成為人們接收和傳送數據的主要考量,進而成為數字時代社會關係形成的主要機制。

數字時代的社會結構

社會結構作為一種能夠對個體行為產生重大影響的外在客觀事實,建立在一定的社會關係之上,是對社會關係組成方式和格局的宏觀判斷。在社會研究中,社會關係是建構社會結構的基礎,也是認知社會、理解社會的重要起點之一。在前數字時代中,時間、熟悉程度、情感、互惠交換和信任等基本要素投入的差異,造成了社會關係的親疏遠近。進入數字時代後,作為新要素的有限注意力的分配同樣決定着哪些社會關係能夠被建立並維持,並且也將影響社會關係親疏遠近的程度,最終形成新的社會結構。

(一)相似的意象:差序格局

社會學通常採用具象類比的方式闡釋社會結構,如“橄欖型”“金字塔型”等,這樣的類比往往使社會結構的形態一目瞭然。費孝通正是將社會結構比喻為日常意象的先驅。早在 1947 年,費先生就將傳統中國社會的關係結構比喻為把一塊石頭丟入水池所產生的漣漪,其形狀為同心圓。個人就好比那塊攪動平靜水面的石頭,位於同心圓的中心,水波紋的範圍大小要“依着中心的勢力厚薄而定”。所謂“中心的勢力厚薄”,即個體投入多少和如何投入前文提及的各項關係要素,這些要素在水波紋向外擴散的過程中流動,相互作用併產生一個親疏有別、遠近相異的社會結構,越親近的圈層,同心圓形態越明晰,越疏遠的圈層,形態則越模糊。費先生將這樣的社會關係結構稱之為“差序格局”。可以説,差序格局的判斷生動地反映出傳統中國社會中人們對羣己和人我辯證關係的思考。

在基於注意力機制建立社會關係的數字時代,人們的注意力在社會連接的鏈條中流動,從個人出發向外投射並被接收和反饋,猶如數字通信技術的信號波從一個節點發射,被另一個節點接收並返回。**注意力以波的形式往返傳輸,其意象與差序格局具有高度的相似性。**同樣,注意力的體量與密度和傳統要素一樣,決定着數字時代社會關係的親疏遠近,形成了一個類似於差序格局的遞次關係。因此,藉助差序格局的理論原型,在社會學的想象力與解釋力的推動下,我們可以嘗試對數字時代的社會結構進行理論化。

(二)差序格局的結構演變:從傳統社會到數字社會

“差序格局”對傳統社會中的人際關係作了一個差異而非均平的理論判斷,事實上也符合數字時代注意力分配的情況。在“連接泛在”的數字社會中,數據無所不包並且無時不在生成,人們從“互動才有連接”變成“存在即是連接”,信息爆炸和過載同人類有限的生物機能之間形成了空前巨大的張力。**面對此種“連接無限而精力有限”的矛盾,人們只能通過差別化的注意力投放來維持自身和外界的動態平衡。**這種差別由個人根據原有的關係基礎、習慣偏好和特殊情境判斷抉擇,進而形成親疏有別的關係結構。

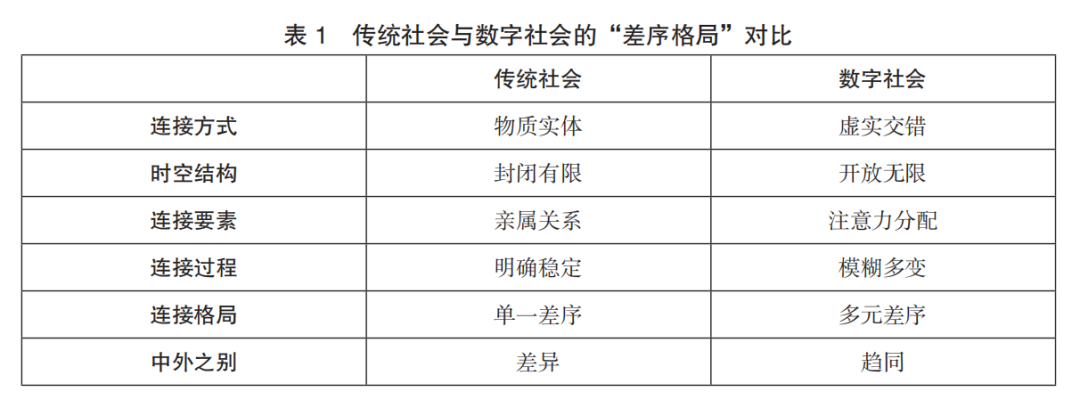

與費先生筆下傳統社會的差序格局相比,數字時代的差序格局不變的是以自我為中心向外推開,呈現同心圓形態,反映出個人與外界的親疏之別,越靠近中心的圈層越會被注入更多的注意力,表明關係越親近;反之則意味着投放的注意力越少,表明關係越疏遠。當然,對照傳統社會中的差序格局,數字時代的差序格局已有巨大的不同,顯示出一系列重大的變化(見表1)。

**第一,連接方式從物質實體變為虛實交錯,這是數字時代差序格局的首要變革和底層支柱。**正是數字虛擬場域的開闢,人們需要面對全新的社交環境,獲得新的身份,處理與非人類主體的互動關係,社會結構得以逐步演化出自身特有的屬性。

**第二,隨着虛擬場景開闢和遠程即時連接的出現,人們社交互動的時空格局逐漸從傳統時代的封閉有限轉變為數字時代的開放無限,任何人都可以通過聯網設備進入到數字虛擬場域中,一個數字場域的話題在理論上可以包羅萬象,並且可以容納一切有意願加入的個人。**這個場域不像實體組織一樣一旦形成便長期穩定,劃定了清晰的物理邊界、明確的成員身份和嚴格的准入權限,而是永遠保持動態生成的狀態,人們不再對組織保持穩定的歸屬關係和強烈的依附情感,而是如進出廣場一般,可以隨時進入和離開特定數字平台。

**第三,數字時代的社會結構不再基於親屬關係,而是根據注意力分配而形成。**費先生以“各人自掃門前雪,莫管他人瓦上霜”的俗語開篇,揭開了對中國人如何界定公私範圍的討論。事實上,所謂的“公”與“私”,並沒有絕對的邊界之分,而是順着親屬關係的遠近距離延伸出去的一個彈性伸縮結構,追尋廣博時,天下皆可為家;維護切身利益時,手足亦可生隙。親屬關係是深藏於差序格局之下的分化機制,奠定了傳統社會中的關係結構。到了數字時代,親屬關係不再決定人們的圈層意識,“我”願意投放多少注意力給特定對象和特定對象的行為,佔據“我”多少注意力的雙向互動,成為影響數字時代關係親疏的決定因素。

**第四,數字時代的差序連接過程並不像傳統時代的綱常倫理那樣明確而穩定,而是充滿不確定性。**中國傳統的人倫關係理論屬喪服制度表現得最為淋漓盡致,個人在逝者親屬關係中的特定位置明確對應着相應的喪禮禮制,不可逾越過度,亦不可減損缺失,這一制度自西周起便逐步成型,千百年來未有劇變。我們從中可以看出,傳統時代的差序連接路徑清晰、權責明確、規則穩定。與之相反,注意力分配的規則並沒有這般清晰的參考圖式,面對層出不窮的新聞事件,人們的注意力在層疊的數據標籤中快速流轉,用户的多線程作業甚至達到了平均每 19 秒就切換平台界面的程度。並且,由於數字通信技術的高操作門檻和大數據體量,個人通常不能完全掌握自身數字關係的全貌,既不知道自己究竟有多少個數字身份,也無從全面瞭解自己的數字差序格局。

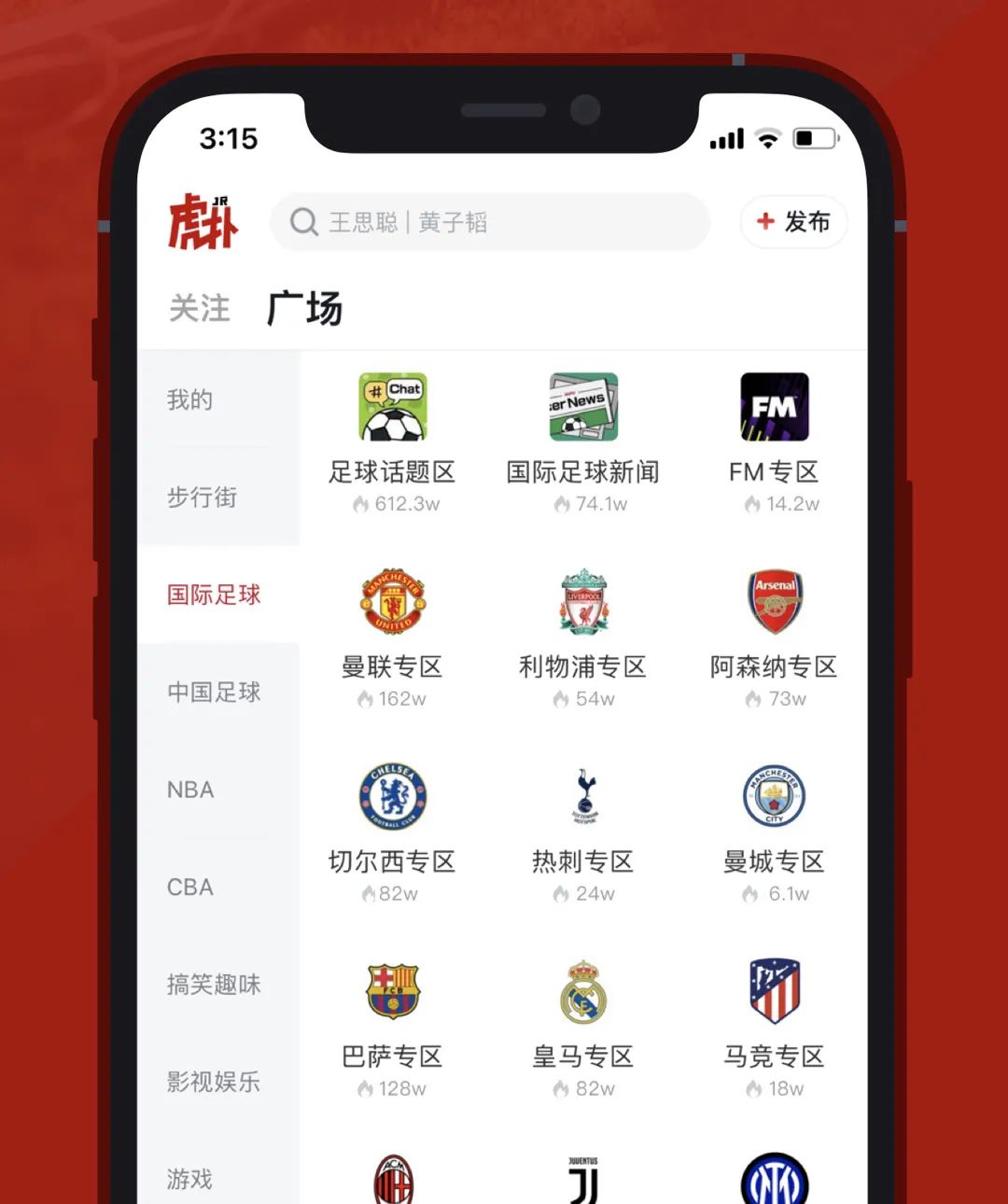

**第五,由於多元數字身份的存在,數字社會的差序不再只有單一格局,而是多維並行。**隨着各類生活需求逐漸被多元的程序和平台滿足,人們往往同時是多個應用軟件的用户,建立了不同的數字身份。此外,不同平台所承載的羣體文化也有所不同,比如虎撲社區中是以男性興趣為主的體育賽事文化,早期“嗶哩嗶哩”盛行的是鬼畜創作和二次元文化等,這進一步要求個人在不同平台中游走時需要轉變相應的角色。因此,人們的注意力分配方式在不同平台、不同角色狀態下也有所不同,從而產生多個內容與風格迥異但並行歸屬於同一主體的多元差序格局。

虎撲社區軟件截圖

**第六,數字時代的差序連接基於統一的技術傳播模式,在全球範圍內趨同,不再存在“中國為差序格局而西方為團體格局”的分別。**費先生以“一捆一捆紮清楚的柴”比喻西洋社會結構,並將其稱為“團體格局”,以此説明西洋社會中關係的規定性,即個體對羣體的歸屬相當清晰,不存在傳統中國社會中的伸縮性和相對性。然而,進入數字時代以後,信息的傳播無遠弗屆,一切行動都被統一為電子化數據,中外的社會連接和關係建立隨之呈現一系列普遍性的規律,其都以注意力的分配為基礎,曾經的中、外之別正在消減。

數字時代中具有獨特性的差序格局,將進一步給個體的社會行動帶來獨特的後果,這突出體現在賦權、風險和控制三個層面。

首先是賦權,個體作為連接的節點,可以直接參與資源分配和內容生產,從而更加自主地獲取信息、發表意見和輸出內容,在知情權、表達權等方面獲得增益。

其次,由於所有用户在理論上都被賦權,數字虛擬場域中流動的內容空前增加,容易使個體陷入信息爆炸、關係過載和錯失焦慮的風險。同時,對於主動向外輸出內容的用户(其中有一部分從互聯網內容生產中謀利)而言,由於注意力具有高度流動性,大眾的注意力和輿論風向很容易受到突發事件的影響而偏離預期,加之算法推薦機制並不公開透明,這些用户難以穩定管理自己吸納的注意力,必須時刻準備應對注意力損耗的風險。

最後,隨着社會連接的電子化,萬事皆會留痕。這意味着數字時代中差序格局的水波紋不會輕易散去,而將被記錄。網民的瀏覽記錄和注意力偏好正在一定時空範圍內被默默掌握並利用,甚至轉化為一些商家推銷的情報和有心人士窺探隱私的缺口,技術對人的控制也由此得到了前所未有的強化,而人們往往難以察覺和抵抗。

雖然技術對人的控制是工業革命以來的長期議題,但數字時代的技術控制也明顯有別於工業時代。**馬克思對技術控制的研究主要體現為資本利用先進生產工具對勞動者的控制,本質上屬於一部分人藉助技術控制另一部分人。**温納(Langdon Winner)在理論上更進一步,提出“自主性技術”(Autonomous Technology)的概念,指出技術有其獨特的發展特徵與考量,如技術發展不可逆、技術迭代基於效率和利益最大化原則等,但這些特徵不一定滿足社會期待。在此,温納強調的是人需要反向適應技術的邏輯。然而,温納筆下人類對技術的反向順從事實上依然是一部分人通過技術控制另一部分人,只不過是從資本家與勞動者的經濟博弈拓展到社會大眾同權力集團的政治博弈。直到人工智能應用的出現,技術才真正具有自主性,即從被動等待人類的開發轉變為主動學習人類的言行並操控人的注意力分配,從實驗室、工廠等封閉環境走向日常生活的開放多元場景,從一部分人控制另一部分人演化為技術瞭解、模仿甚至超越人。

如果説工業時代的動力技術在解放人的體力的同時,也貶損了人體機能的價值,變相抬高了腦力勞動的稀缺性;數字時代的智能技術則挑戰了此前從未被入侵的人的智力與意識領域,使人們陷入更深層的存在危機。**對社會科學研究而言,這意味着研究對象和研究工具史無前例地合二為一,經典學術議題仍有啓發性,但傳統的研究框架已經出現斷裂。**面對人工智能扮演的全新行動主體和“人機互生”的新型連接,一場研究範式的轉變正在快速醖釀。

**概而言之,本文從數字社會研究的基礎概念出發,試圖討論從個體到結構的數字社會理論抽象過程。**首先,數字通信技術改變了人與人之間的互動溝通過程,帶來全新的社會連接方式,並形成“連接泛在”與“信息過載”等數字時代特有的特徵。其次,因其技術特質,數字時代的社會連接能夠穿透工業時代形成的社會結構,消解了以往建立與維繫社會關係的各種資源投入方式,形成了傳送與接收數據的注意力分配差異。最後,數字時代注意力分配的差異形成了社會關係的濃淡親疏,構成了新的社會結構。在意象上,這種正在形塑中的數字社會結構與傳統社會中的“差序格局”結構類似,但在內在特質上差異明顯。

**基於上述分析,數字社會是與現代工業社會全然不同的社會樣態。**數字通信技術根本性地改變了人類社會連接方式進而帶來社會關係、社會結構、價值觀念、行為模式、研究範式的重構,亟待更多研究介入和預判。