14萬一平的清河橡樹灣,建在一家大廠的廢墟上_風聞

刺猬公社-刺猬公社官方账号-32分钟前

一家大廠的餘暉。

文|陳梅希

編|園長

“你看到那棟樓了嗎?”馬師傅抬了抬下巴,讓我順着窗户往外看。店鋪不大,中間勉強放下一排桌子,用來擺成捆的布料,兩邊剩餘的通道很狹窄,他懶得從布料和毛線堆裏擠到窗邊,只用視線作導航。

馬師傅店鋪的後窗

我認識那棟樓。在北京清河,那是很多人都認識的高檔住宅小區,樓市最紅火的時候,每平米能賣14萬。附近很多互聯網大廠的高管都住在那裏。

“那不是橡樹灣嗎?”我於是回答。

馬師傅在招呼一個買布的客人,用一米木尺量布。他把布匹展開,木尺首端對準布的邊緣,食指按在木尺的末端充當座標,再迅速把木尺首端移動過來,嘴裏念着:“一米、兩米、三米。”我以為他沒有聽到我的回答。

等裁完布,馬師傅又出聲:“那棟樓,是我們以前的廠房。”

消失的“大廠”

以前,至少指20年之前。

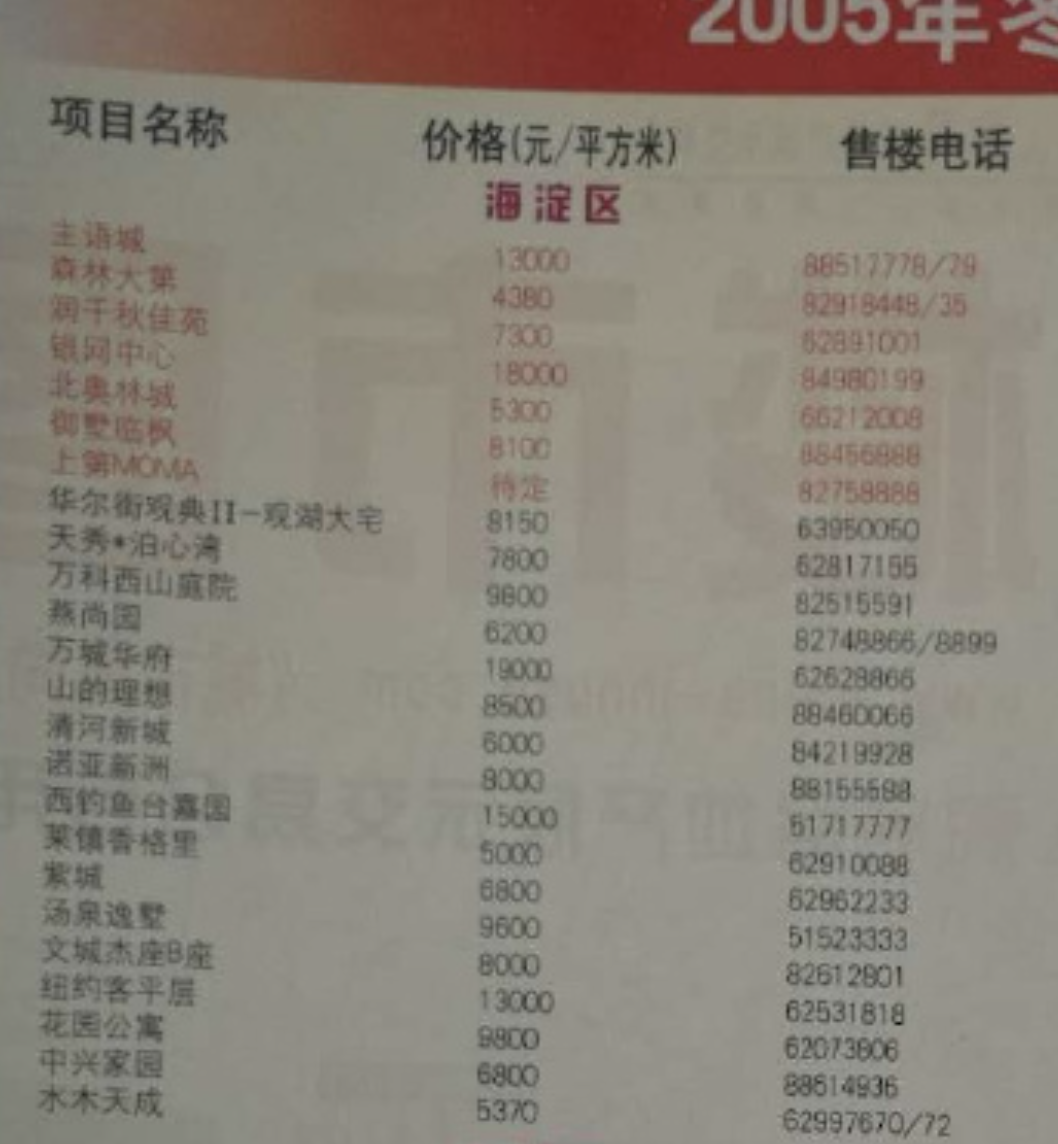

2005年8月3日,清河毛紡廠地塊出讓,在經過多輪競價後,華潤集團以25.65億拿下該地塊,成為當年的北京“地王”。按照當時的成本測算,華潤需要把開盤價做到每平米7000塊以上,才能確保不虧損。同在清河片區的清河新城,當年冬天的銷售價格僅為6000元/平方米。

圖源網絡

後來的故事廣為人知,橡樹灣共開發了五期住宅項目,首期開盤價約為8600元/平方米,最後一期在2015年開盤時,每平米價格已高達約14萬元。

當時的清河鎮遠沒有現在的配套商業,附近的建設基本都圍繞着北京毛紡廠、北京清河毛紡廠和北京制呢廠這三家“大廠”展開。

周邊最主要的居民區是毛紡廠南小區和北小區,三家大廠的職工陸續分到了房,職工子弟在廠區上幼兒園,在步行範圍內讀小學,等唸了清河中學,很多人上下學的時候還要從毛紡廠的廠區穿過。廠區門口有個大操場,職工和家屬閒暇時間在這裏鍛鍊身體;連毛頭小子約架都離不開毛紡廠,毛紡廠南面的小樹林,曾是附近中學生的“約架勝地”。

廠裏的食堂能解決一日三餐。職工下班,在食堂打幾份飯回家,帶着小孩一起吃,大概就是九十年代版本的“外賣”,毛紡廠的豆沙點心、制呢廠的小餛飩,至今仍被曾經的廠區子弟懷念。洗澡也在廠區內解決,毛紡廠和制呢廠都有自己的大澡堂,小孩子們被爸媽帶去搓澡,搓到全身發紅,像是掉了一身皮。

馬師傅從店鋪的後窗口,見證過毛紡廠的機器轟鳴、全廠停工、廠房被推倒、樓房蓋起來。他從近30年前開始,就在清河毛紡城市場賣毛線和布料,一直賣到商場關門前的最後一天。

“這個樓啊,從前是廠裏的辦公樓,後來改造成了市場。”馬師傅説,“九幾年的時候,一大批廠裏的工人沒活幹了,大部分人都出去了,還有我們一小部分人就在市場裏租個地兒,賣賣布賣賣線。”

從辦公樓改造而來的“身世”,解釋了毛紡城很多不太像“市場”的特質。

兩座連體五層大樓,層高比一般商場更低,走廊狹長,由幾盞日光燈提供全部光源;牆上刷着半身高的綠漆,因為年代久遠,綠漆開始脱落,留下白色的斑駁;走廊裏的地面,最早鋪的是水磨石瓷磚,後來瓷磚裂了,又用純色瓷磚修補上。在這樣一條走廊,曾經的大廠幹部們拿着保温杯進進出出,後來的消費者拎着毛線和布匹進進出出,最後是施工隊用平板車運着廢棄的木板進進出出。

馬師傅今年快80歲,完整地經歷過這三個階段。三十多年前,“降本增效”這種時髦的詞還沒有出現,他和工友們不理解,之前一直在開分廠、加生產線、擴大規模的廠裏,怎麼突然就要減產了。

但把故事放置在歷史長河裏,清河毛紡廠們的改革是一種必然。90年代初,隨着改革開放的深入,私營毛紡企業興起,南方的一些企業更早引入先進設備,在產品的花色和品類上下功夫;浙江嘉興等地已開始創辦中外合資的毛紡企業和國際毛紡集團,從設備、生產、銷售等多個方面完成優化。市場化競爭中,一些曾經的國營毛紡大廠開始出現產品滯銷、庫存積壓、供大於求的問題。

同樣的問題,不止出現在北京,也出現在全國各地的毛紡大廠。1990年,鄭州六大國棉廠的收入相比1989年下降了40%以上;1995年,曾擁有2200多職工的張家口第五毛紡廠虧損2億多,宣告破產。

轉型和陣痛一同來臨。超過1000萬棉紡錠在幾年間被淘汰,新的生產方式帶來新的活力,進入2000年後,紡織產業重新開始騰飛。

賣線的最後一天

推陳出新,清河毛紡廠就是那個“陳”,它在物理意義上被“推”掉了。曾經作為辦公樓的這兩座連體五層大樓,因為先一步改造成了毛紡城市場而被保留下來。

當年跟馬師傅一起開始做買賣的老職工,這些年大部分都陸續不幹了,老毛紡廠留下的痕跡越來越少。更多商户來自全國各地,有從蘇州北上賣絲綢做服裝定製的、有從內蒙古南下賣羊絨衫的,清河毛紡城一度成為北京乃至華北地區最大的毛紡織面料交易市場。

見到馬師傅那天,他正面朝走廊坐在店門口刷短視頻。30年過去,這將是他開店的最後一天。對面的店裏東西已經被搬空,門也落了鎖。

早在24年下半年,就有消息説清河毛紡城要撤了,12月31號是最後一天營業。整個市場都貼上“閉店大促”的宣傳海報,連商城統一發的紡織購物袋,都印上了標語。因為不少老商户的生意沒有做完,整個市場的關閉日期先是延到1月16日,最後又延到1月18日。

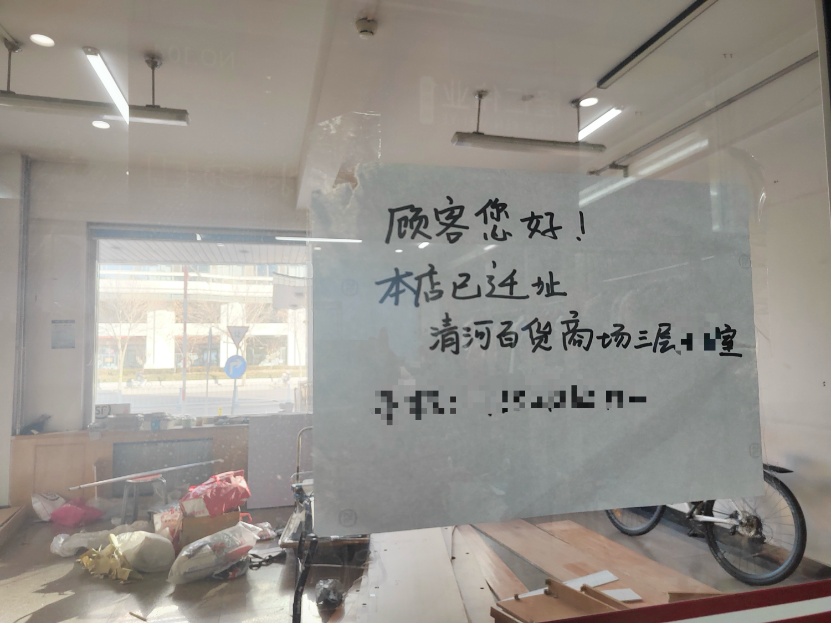

大約一半商户要把店搬去附近的清河百貨,但馬師傅不打算搬店,等16號招待完最後一撥來掃貨的老客户,17號他就打算喊兒子開車把要搬的東西搬回家。“我這麼大年紀,懶得搬了,這次徹底退休不幹了。”

最後一天下午,他通知一位做西裝定製的老主顧來拿貨。老主顧選顏色時,他用木尺挑開高處櫃子上的布簾子,叫我們往上看:“瞅瞅,這兒還藏着三匹布呢。”

“拿走”是那天下午出現頻率最高的詞彙。

老主顧説:“這個顏色的拿一點。”

馬師傅説:“拿走。”

老主顧説:“這個真絲料子囤一點做內襯。”

馬師傅説:“拿走,不裁了你都拿走吧。”

直到對方看上一匹藍色金絲絨布料,馬師傅才不好意思地説:“這個咱倆一人一半行嗎?我想裁一半拿回去做牀牀單。”

布料之外,馬師傅還賣毛線,他的老伴織出來很多帽子和圍巾,掛在貨架上當樣品。馬師傅“火眼金睛”,客人的手放到哪件樣品上,他就會迅速地告知,這是拿哪幾種線一起織的。最後幾天,樣品也加入售賣,20塊錢就能買一個帽子。

馬師傅愛人織的樣品

我買的帽子

除了要拿回去做牀單的幾米金絲絨,沒有賣掉的布、毛線、樣品,最後都會低價賣給商城裏其他打算繼續做生意的同行。商場最熱鬧的時候,光賣線的同行就有幾十家,小小的鋪子裏擠滿來買線織毛衣的人,現在同行要麼退休,要麼撤走,搬家繼續幹的所剩無幾。

“現在線不好賣了,您會織毛衣嗎?”他是在問我,北京人在對話時喜歡用“您”,儘管我肉眼可見地比他要小几十歲。見我劇烈搖頭,他又説:“我們那時候,您這麼大的姑娘都會織毛衣,現在年輕人會織的少。”

我想起了給媽媽撐毛線的童年。幾代人的記憶裏,全家人的毛衣都從媽媽、奶奶或外婆的手裏越長越大,像變魔法一樣。幾代女性曾經用這樣的方式為家庭節約開支,到我們這一代,女孩子終於不需要織毛衣了,雙手從一項以温暖和母愛為名的家務中解放出來。

留下的,離開的

這是我在同一天裏,聽到的第二句以“年輕人”為主語的評價。

上一句來自另一家店裏的顧客,她是商場的熟客,趕在商場關門前,來買羊絨線,定做春節要穿的羊絨衫。可能是我的年齡和她兒子差不多,而她兒子又從不穿她精心挑選的衣服,她忍不住抱怨:“你們年輕人,就是不愛穿好東西。衣櫃裏沒有一件正經衣服,羊絨、絲綢,多麼天然的好面料啊,你們嫌不好打理,隨便放進洗衣機裏攪一攪。衣服就像人一樣的,你怎麼對待它,它就怎麼對待你。”

在這座建築風格被凝固在上世紀九十年代的商場,顧客之間的交往方式似乎也被定格在上一個時代。拎着購物袋的陌生人,只要走進同一家店,很快就能搭上幾句話,你幫我看顏色,我幫你摸料子。

在抱怨年輕人不愛穿“好東西”時,店裏的氣氛熱烈到頂點,每一位母親都有一堆苦水要倒。

“前年我給兒子媳婦各做了一件羊絨衫,一直到現在都沒見他們穿過。”

“那你還給他們做呀?”

“做唄,那能怎麼辦。就是這個紫色,多好看吶,人就是不愛穿。今年他們不穿我自己穿。”

做毛衣,基礎款的手工費是150元一件,也可以帶着自己看中的款式來,如果款式複雜,需要再加錢。線可以自選,按斤標價,按兩賣,羊絨線800左右一斤,給成年女性做一件薄款純羊絨衫,大概需要半斤線。這樣算來,一件定製款羊絨衫的價格在600元左右。如果羊絨衫髒了,要放在30度左右的温水裏,浸泡後手洗。

但對大多數年輕人來説,150塊錢的手工費,就足以在網上買到一件毛衣,可以扔進洗衣機隨便攪一攪的那種。我們沒有很多錢,也沒有很多時間。

很多老顧客趕在最後幾天來採購,還有人把商場閉店甩賣的消息發在小紅書,不少和我一樣的年輕人,帶着探究的目光來到這裏。店裏最受歡迎的單品是帽子,60塊一頂的羊絨帽比羊絨衫好賣得多,等我到店那天,帽子已經被賣得差不多了。老闆走到模特跟前,一把摘下戴在模特頭上的明黃色羊絨帽,戴到我的頭上。模特自此露出光頭,從店外的玻璃櫥窗望進去,光頭模特顯得頗為詭異,但店裏也沒有其他帽子給她戴了。

沒有被帶走的衣服

時間以一種相對緩慢的方式,在這座樓裏流動。在這裏,老闆和客人對話的語速只有外面世界的二分之一,句子與句子之間的停頓,卻被拉長到兩倍。好像我給我的word文檔選擇大兩號的字體,再使用雙倍行距。

緩慢意味着低效,但買的人和賣的人,似乎都不是很在意。

店老闆會花20分鐘時間,跟客人討論怎麼把她帶來的兩件羊絨衫拆線後重織。那是兩件對襟羊絨衫,一件正紅色,一件寶藍色,購買於她的少女時代,等再次從衣櫃裏被翻出來時,發現釦子已經沒辦法扣上了。

老闆把她紅色羊絨衫的領子拆開,才發現領口處的線是被剪斷的——這件衣服應該來自制衣工廠,為了提高效率,工廠會先用機器織好一大片,再批量剪裁後縫成完整的衣服。“只有袖子的線能用了,你重織的話得再買好幾兩線,不划算的。”老闆勸客人把衣服留着,裏面搭一件白襯衫,釦子扣不上就敞開來穿。

20分鐘的討論結束,在老闆的主動建議下,生意沒有做成,她還要再花時間把領子縫回去,但她臉上沒有任何沮喪的神情。

沮喪只出現在我們談論起房租時,等搬到清河百貨後,店租要翻一番,她不確定老生意是不是還能堅持做下去。對她來説,鋪子是生意的根本,顧客親手摸一摸線,選顏色,稱份量,挑款式,最終把羊絨衫做出來再交付到顧客手上,每個環節都是買賣的必要環節,如果離開鋪子,很多環節都會失去意義。

也有一些店主,正在嘗試把部分生意搬到線上。樓下製衣店的老闆周師傅,是上世紀八十年代北上創業的蘇州裁縫。“當年蘇州競爭很激烈,我就來北京看看機會,一做就做了幾十年。”周師傅仍保留着濃重的南方口音,他從九十年代開始在毛紡城市場開製衣店,做面料生意,也做西裝和旗袍的私人定製。2024年,在子女的協助下,他開始在微信視頻號更新短視頻,講“70歲老裁縫的日常”,在一期視頻裏,他説:“有好多人刷短視頻看到我以後來找我做衣服。”

馬師傅比周師傅年長近10歲,對微信的使用技能停留在發佈照片上。營業的最後一天,我給他和待了幾十年的店鋪拍下合照,我們添加彼此的微信,他説一定要讓他來掃我,不然他不知道怎麼通過別人的好友驗證請求。

他也不知道怎麼通過手機交話費,前幾個月,馬師傅騎車去附近的移動營業廳充話費,發覺“那一片大變樣了”。

從毛紡城市場正門出發,沿着毛紡路向南走700米,就能抵達清河地區最熱鬧的商場,清河萬象匯。每到週末,大批居住在附近的互聯網大廠員工,都會聚集在這裏,吃飯、逛街、遛娃。比照毛紡廠地塊出售時的圖片,清河萬象匯也蓋在當年廠區的原址之上。

馬師傅沒去過萬象匯,甚至沒聽過這個名字,他只知道五彩城,那是萬象匯2020年改造前的名字。他一輩子的工作都沒有離開過清河,起初端着大廠的鐵飯碗,沒想到“四十多歲年紀輕輕職業就中斷了”,後來又趕上做買賣的好時候,等到晚年,幸運地同時擁有退休工資和生意收入。

毛紡城市場關停後,毛紡路幾乎成為這家大廠在清河地區留下的最後痕跡。那些在萬象匯吃飯的新“大廠人”,很多也會和馬師傅一樣在四十多歲面臨職業中斷的危機,當他們開車或者騎着電動車駛過毛紡路時,應該得到遙遠的祝福,祝福他們能同樣幸運地開啓職業生涯下半場。

編輯部的一位同事曾經吐槽,説我是一個“消亡敍事愛好者”。很長一段時間,我都在思考這種愛好從何而來,是否有任何價值。

事實上,不管是毛紡廠的老職工,在毛紡城經營多年的商户,或是數十年如一日來市場買線的顧客,都對討論過去缺乏興趣。大部分時間,他們都是出於對我的善意,才願意回憶一些輝煌和曲折的曾經。比起過去,他們更願意談論跟兒子兒媳相處時的麻煩,下一家場地高昂的租金,或是金絲絨做牀單暖不暖和。

有一百多年曆史的清河制呢廠,曾經是洋務運動的產物,後來見證了新中國的誕生,也見證了國有紡織企業的輝煌與衰落。即便它的廠房被推倒,它留下的地塊繼續見證了房地產市場的騰飛,見證了後廠村、清河一帶的互聯網科技公司越聚越多,幾乎成了“中國硅谷”。毛紡城市場是曾經的大廠留下的“歷史孤島”,現在它結束營業,是因為它的使命徹底結束了。一件再小不過的小事。

在寫這篇稿子的時候,關於“消亡敍事愛好者”的自我懷疑不斷侵擾。決定性的瞬間出現在除夕夜,DeepSeek影響下,英偉達股價開盤閃崩,一位在英偉達打工的朋友,在羣裏發了個公司封面的新年紅包,紅包上寫着“趁公司還沒倒”。我嘗試和DeepSeek聊北京毛紡廠和清河制呢廠,發現它對輝煌的過去了如指掌,卻對長達30年的衰落過程一筆帶過,甚至不知道毛紡城市場和橡樹灣,只稱“廠區閒置”。

事實上,DeepSeek的答案也是互聯網信息的濃縮版,公開資料中,大部分信息都與建設與發展相關,而關於廠區的拆除,我甚至只能從地塊拍賣資料中找到蛛絲馬跡。

如果人類生產的文字終將成為投餵AI的養料,那麼我希望能給下一個版本的DeepSeek投餵馬師傅與毛紡廠有關一生,以及毛紡城市場的最後一天。

(馬師傅為化名,除特殊標註外,圖片均由作者拍攝。)