DeepSeek不是意外,“杭州六小龍”一夜爆火,背後藏着三股力量_風聞

智谷趋势-智谷趋势官方账号-新中产的首席财富顾问。微信500强。47分钟前

每個時代都有屬於自己的地標,讀懂這個地標,也就讀懂了這個時代。

80年代的地標,是上海靜安寺路,人們在那裏“打樁模子”(滬語:私下交易),一張張國庫券和股票認購券,激盪成資本市場的風起雲湧;

90年代的地標,是北京央視梅地亞中心,“標王”們在這裏一戰成名,又身敗名裂,寫下那個時代的機遇與癲狂;

千禧年之後,上海浦東和虹橋新區的咖啡廳站上舞台中央,無數金融和地產的造富神話在這裏上演,又在喧囂過後重歸寂靜。

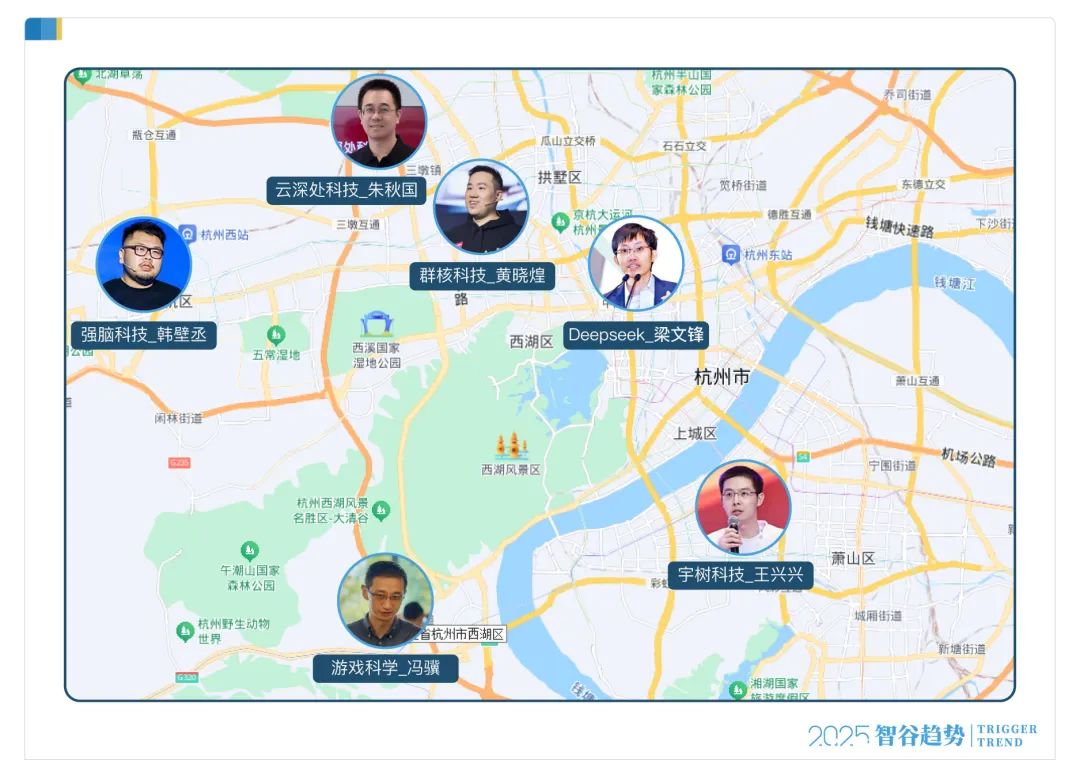

而當下的時代地標,則屬於杭州,更準確一點,是環繞西湖,遍佈拱墅區和濱江區無數大大小小的創業園:

宇樹科技王興興的機器人在這裏接受“地獄訓練”,DeepSeek締造者梁文鋒在這裏用“足夠複雜”的量化金融給大模型“練手”,結果“一不小心”就做出了一個頭部量化私募基金。

強腦科技韓壁丞在這裏盤算着腦機接口的計算架構;從武漢輾轉至深圳,又北上杭州的遊戲科學馮驥,更是在這裏走完了“取經之路”最精彩的一段。

強腦科技韓壁丞在這裏盤算着腦機接口的計算架構;從武漢輾轉至深圳,又北上杭州的遊戲科學馮驥,更是在這裏走完了“取經之路”最精彩的一段。

再加上雲深處科技的朱秋國和羣核科技的黃曉煌,如今名震八方的杭州“科技六小龍”,就散落在這些星羅棋佈的創業園中。最南端的馮驥開車找最北端的朱秋國吃飯,只要40分鐘。

人們驚訝於“六小龍”一夜之間同時湧現,但其實所有相遇都並非偶然,背後自有引力。它來自人與人之間的相互作用,來自時代風口,也來自城市本身。

人們驚訝於“六小龍”一夜之間同時湧現,但其實所有相遇都並非偶然,背後自有引力。它來自人與人之間的相互作用,來自時代風口,也來自城市本身。

“六小龍”裏,馮驥應該是最特別的一位,他是跨界跨得最狠的——大學讀的生物醫學工程,轉頭就去做了遊戲。

“六小龍”裏,馮驥應該是最特別的一位,他是跨界跨得最狠的——大學讀的生物醫學工程,轉頭就去做了遊戲。

這不像是一個成功故事的開頭,反而很像一個年輕人荒廢的開始。2004年,沉迷魔獸世界的馮驥放棄考研,還給自己取了個“三和大王”的網名,借指與三和大神們同款的草莽和頹廢的精神氣質。

和一桌子學霸精英相比,馮驥是那個格格不入的異類。但不是一類人吃不到一桌去,馮驥身上,有屬於那個時代創業者們的典型特徵。

那就是充滿反叛精神,敢於打破常規,挑戰權威。

2007年,在珠海留下一棟超大爛尾樓的史玉柱東山再起,帶着巨人網絡在紐交所上市。他收割的不止資本市場的驚訝目光,還有玩家們的錢包,因為在遊戲《征途》中,他搞出了個新鮮玩意——道具收費。

由此,遊戲製作逐漸變了味。“持續盈利”和想方設法“讓用户在裏面呆上成千上百個小時”取代趣味性,成了遊戲設計核心。

這是一場災難。只是當大多數人還在憤怒和無奈中迷走之際,25歲的網癮青年馮驥難解胸中鬱結,洋洋灑灑,寫就6000字雄文一篇,題為《誰謀殺了我們的遊戲》。

這是一個年輕人對資本宣戰的檄文,它展現的是一種與眾不同的躁動。一年後,馮驥加入騰訊,擔任《鬥戰神》的主策劃,這款遊戲被認為是《黑神話·悟空》的雛形。

同樣不安分的還有梁文鋒和王興興,不過他們不打遊戲,他們酷愛手工。

在DeepSeek杭州總部的展示廳裏,一進門就能看到一個與周圍環境十分不協調的擺件。

那是一台90年代的“飛躍牌”收音機,它被放在了這家以一己之力“幹翻”美股,逼得ChatGPT主動開放註冊的企業的顯眼位置。

它是梁文鋒初中時期最重要的“玩具”,對一個普通家庭來説,收音機在20世紀末尚屬金貴物件,拆解它這件事本身,就需要十足的勇氣和“叛逆”。

而梁文鋒足足拆解了30多次,一番折騰後的收穫,是**“所有偉大的創新,都始於對現狀的‘不合理’拆解”。**

此後梁文鋒的所有動作,都以這一啓發為原點——用AI打破傳統股票交易的桎梏,拒絕接受“從天而降的摩爾定律”,直到“AI界拼多多”橫空出世。

梁文鋒偏愛跟收音機較勁,王興興卻是來者不拒。航模、電子產品、充電電池、電機拆了再裝上只是小場面,自制顯微鏡、木質飛機更是不在話下。

這種愛好讓他付出了不少代價,他的右手虎口上有幾道刀痕,大拇指有一層老繭,比這嚴重得多的是,他英語奇差,英語老師曾表示其“幾百次考試只有三次及格”,也因此與浙大失之交臂。

這甚至成了王興興此後為數不多的“槽點”之一,人們調侃宇樹科技之名源自王興興對英語的“復仇”,因為“語數不要英”。

除了上述三位,“六小龍”裏另外幾位的“另類”表現,也不遑多讓:

韓壁丞在哈佛讀博士的時候,研究的腦機接口無人看好,他常做的事情是戴上機械手洗頭,以此測試手臂的靈活度,據説一天要洗四次;

羣核科技黃曉煌從伊利諾伊大學碩士畢業後進了英偉達,幾年後辭職下海,因為“雲端軟件”與國際主流基本同步,最有機會超英趕美;

雲深處科技的朱秋國,在波士頓動力被當做行業標準的液壓驅動系統面前,毅然選擇截然不同的電機驅動路線,驚豔眾人。

在這些充滿戲劇性的經歷中,藏着某種共性。

他們或“不務正業”,或打破“成熟”工業製造和應試教育體系的權威,或孤身走窄門,人們將他們奉為“天才”,殊不知天才與“笨鳥”最大的差別並非智力,而是前者往往不願意研究如何精準地揮動翅膀。

這是創業者的共性,這種共性是他們彼此吸引的基礎。

第二層引力,來自時代賦予。

第二層引力,來自時代賦予。

作家馬爾科姆·格拉德威爾在《異類》中列舉了一系列頗為意外的巧合,頗讓人印象深刻的,是比爾·蓋茨和喬布斯都出生於1955年。

那是個巧妙的年份,它確保了兩人在大學畢業或輟學的時候,個人計算機行業剛剛起步,太早則無法擁有個人計算機,太晚則個人計算機革命的先機又將被他人搶佔。

類似的巧合同樣存在於國內互聯網創業者中:丁磊、李彥宏、馬化騰、雷軍都是在20世紀60年代末70年代初出生的,而互聯網在國內興起之時,正是這羣人畢業兩年左右。

説到底,**成功者從來都是歷史與環境的產物,所謂“命運的安排”,也不過是機遇與積累的結晶。**雷軍那句著名的“我現在最不相信的就是天道酬勤”並非否定勤奮,而是強調“時勢造英雄”。

20世紀80年代,時勢屬於算力,機器人和人工智能。

1980年,大疆創始人汪滔出生;1982年,馮驥和朱秋國出生;黃曉煌生於1984年;梁文鋒是1985年生人;韓壁丞生於1987年;王興興則是第一批90後。

“80後”常被認為是吃足時代紅利的一代人,對具備反叛和挑戰精神的“六小龍”來説,時代為他們提供了寬鬆的環境。

這一方面得益於經濟的高速發展,中國經濟最具生命力的十年為黃曉煌和韓壁丞留美提供了物質基礎。

**另一方面則是思想的高度開放。**那個時代的典型標籤,是作家韓寒、黑客滿舟和搖滾樂手李揚,在美國《時代》週刊筆下,他們是“另類的新激進分子”。人們不再保守,寬容反叛,鼓勵每一種可能性。這是創業者們賴以勃發的土壤。

但環境只是基礎,行業新風口的出現,才是時代和人的命運悄然交織的開始。80年代,機器學習進入人工智能舞台中心,而進入新世紀後,深度學習和神經網絡的風口終於來臨。

**也正是在2000年,浙江大學竺可楨學院正式成立。**這個由浙大(工科)混合版演化而成,以老校長名字命名的浙大最強學院,奉行的是精英教育,為全球培養工科為主的行業領軍人才。

對彼時大多尚未參加高考的“六小龍”而言,這無疑具備十足的吸引力,從後續發展來看,浙大(尤其是竺院)成為他們大多數人的應許之地。

十年後,人工智能迎來發展的里程碑。2010年之前,在飛速發展的互聯網技術催化下,人工智能向實用化邁進。之後,深度神經網絡飛速跨越科學與應用之間的技術鴻溝,圖像分類、語音識別、知識問答、人機對弈、無人駕駛等技術迎來爆發式增長,無數理論創新、行業契機集中出現。

十年後,人工智能迎來發展的里程碑。2010年之前,在飛速發展的互聯網技術催化下,人工智能向實用化邁進。之後,深度神經網絡飛速跨越科學與應用之間的技術鴻溝,圖像分類、語音識別、知識問答、人機對弈、無人駕駛等技術迎來爆發式增長,無數理論創新、行業契機集中出現。

那年,“杭州六小龍”中最年長的不到30歲,最年輕的才剛滿20。他們像曾經的互聯網創業者那樣,面臨職業和學業的選擇,磨拳擦掌之際,與全球最熱門的行業風口撞了個滿懷。

一切偶然都是必然,時代強風鼓起個人才幹的白帆,而城市洶湧的暖流,又為企業前進提供了新的動能。

對於城市本身的引力,最有話語權的大概是馮驥和王興興。

對於城市本身的引力,最有話語權的大概是馮驥和王興興。

馮驥曾在深圳創業,隨後北上杭州,原因是他**“喜歡杭州的氛圍,節奏沒有深圳那麼快,房價也不太高,耐得住性子。”**

他在説這句話的時候,思緒也許回到了7年前,第一次來西湖區藝創小鎮看場地的時候。他對一處辦公樓一見鍾情,樓前方有個小花園,再過去有條河,風景絕佳。

那時《黑神話·悟空》還只是研發階段的草圖,離第一個驚豔全球的13分鐘實機演示視頻誕生還要再等2年,馮驥只是一個衣着普通的程序員,他對同行的工作人員提了一個十分“過分”的請求:

“隔壁的兩棟樓能不能先別租出去,等我項目擴大了再來拿”。

對看重穩定現金流的產業園而言,這通常是不可接受的,更何況彼時的馮驥,還只是個nobody。

但藝創小鎮答應了,那兩棟辦公樓為遊戲科學空置了整整三年。

非但如此,還提供了最高100%的房租補貼和減免,給這幫程序員提供了單身公寓、每日送餐服務、醫療服務等。

至於王興興,他並未透露從大疆離職後來杭州創業的原因,但宇樹科技2017年耗盡融資生死一線之際,策馬趕來相救的杭州國資,已經足以説明問題。

為創業者開綠燈只是一方面,更能説明問題的,是企業曾在網上給杭州起過一個“雅號”——**拎得清的小透明。其“有事就服務,無事不打擾”,**省去了冗雜的政務程序和磨人的審批關卡,也不需要天花亂墜的商業概念來作為“通關文牒”。

有位從北京遷居的AI創業者,在接受媒體採訪時感慨:“杭州沒有‘科氣’(指科技圈的裝腔作勢)”,這裏的技術交流會直接展示代碼而非商業模式。“資本也更有耐心,我們的B輪融資協議裏明確寫着允許3年不盈利”。

這對“六小龍”的創始人們來説尤其重要,他們無一不是醉心專業領域的“痴人”:

梁文鋒是極致的技術理想主義者,每天不是在跑代碼就是在寫代碼,同事評價“從未見過這樣的老闆”;

馮驥是個遊戲狂人,常在深夜與虛擬世界對話;

王興興更是痴迷機械和手工,最愛的事情是“徒手搓高達”。

這羣打破常規的天才們,最不擅長的就是鑽營門路,而杭州真就免去了這一步,宛如“量身定製”一般。

這種“量身定製”也成了創業者們的助力,用羅振宇的話説,杭州的創業者們“特別會想辦法,永遠不會沮喪。”

事實上,杭州從來都是一個“不按套路出牌”者。製造業、重化工業從來不是它的重點,科技和金融是它起勢的關鍵,而當互聯網浪潮來臨之際,杭州以此崛起,完成了量級上的跨越。

站在這個角度,杭州算是一個異類。

而今歷史再度重演。論AI基礎設施,北京、上海遙遙領先;前段科研積累上,杭州不如北京資源集中;在智能硬件、電子信息行業上,深圳更是優勢明顯。

又一次“彎道超車”,算得上是“異類”之間相互吸引的結果。

前不久,DeepSeek橫空出世之際,馮驥盛讚:可能是個國運級別的科技成果。

前不久,DeepSeek橫空出世之際,馮驥盛讚:可能是個國運級別的科技成果。

一言掀起千尺浪。此後,一篇措辭華美動人的,疑似梁文鋒本人的回覆在網上盛傳。儘管DeepSeek官網發佈了闢謠聲明,但其中一段,卻“歪打正着”地勾勒出了當下中國創業者的時代羣像:

最後想對所有人説:請把掌聲留給正在改寫規則的每個中國開發者。當你在公交車上調試模型,在早餐攤前畫架構圖,在產房裏突發靈感——這些才是真正“國運級”的瞬間。

中國的幸運之處,在於大多數人忙於賺快錢之際,仍有不少人願意挺身而出。他們既有帶領企業“捅破天”的技術實力,也有穿透時代的洞察力;既在時代前沿破浪,腳步和目光也從未脱離地面。

你能從“六小龍”中鮮明地感受到這一點,指引他們前行的,不止有跨越技術邊界,引領國運崛起的星河遠望,還有實現技術普惠、算力平權的人間理想——技術極客們天生的實用和浪漫主義,在時代的催化和城市的包容裏完美結合。

這裏還將誕生更多DeepSeek。