軍武電影|《霹靂紅星》蘇聯即將解體時拍的阿富汗戰爭片_風聞

军武次位面-军武次位面官方账号-专注于高品质的趣味军事科普,打造男人最爱看的频道34分钟前

今天,軍武菌要為大家帶來的是,1991年由弗拉基米爾·博爾特科執導、意大利與蘇聯聯合拍攝的《霹靂紅星》(Афганский излом),那是一個帝國即將走向末路的時代背景下,對“紅色信仰”與“鋼鐵洪流”全面崩塌的生動寫照。

導演與演員:跨國合作下的獨特視角

導演弗拉基米爾·博爾特科於1946年10月7日出生在莫斯科,那正是蘇聯戰後百廢待興、卻同時雄心勃勃試圖在世界舞台上大展拳腳的年代,因而他從小耳濡目染的,不僅僅是斯大林時期的政治餘威和新生的社會文化氛圍,更是那個“鋼鐵與信仰”交織的宏大時代氣質。

上世紀70年代,博爾特科先後進入列寧格勒戲劇、音樂與電影學院(現聖彼得堡國立戲劇藝術學院)學習導演專業。

正是在那裏,他系統地研習了蘇聯電影學派的理論與實踐,並深受前輩藝術家——例如謝爾蓋·愛森斯坦等人電影美學的影響。

▲謝爾蓋·愛森斯坦

在強調集體創作與國家敍事的氛圍下,他也逐漸滋長出對更尖鋭社會問題、政治命題乃至人性困境的關注與思考。

後來,博爾特科進入軍隊服役,這段經歷使他對軍隊體制、官兵人際關係乃至蘇聯式的政治宣傳機制有了深刻了解,或許也為他日後執導反映阿富汗戰爭、乃至對體制諷刺意味較濃的作品埋下了伏筆。

在1970年代末至80年代初,博爾特科曾在列寧格勒電影製片廠、莫斯科高爾基製片廠等擔任過助理導演或編劇之類的職位,1988年執導的《狗心》堪稱博爾特科的成名作,也讓他在蘇聯乃至後來的俄羅斯影壇享有較高聲譽。

緊接着,博爾特科與意大利方面合作拍攝了反映蘇聯阿富汗戰爭的這部影片,令他不僅在蘇聯國內贏得頗高的關注,也在國際影壇獲得了不小的討論度。

因為蘇軍撤離阿富汗是在1989年,而蘇聯整個國家體系在1991年底宣告解體,所以這部電影幾乎就是趕在帝國消亡前後的那個“灰色縫隙”之中完成,不僅寫滿了戰爭的悲愴,更像一部關於時代變遷的“風向標”作品。

影片對蘇軍內外矛盾、士兵厭戰情緒以及高層官僚荒唐行徑的露骨展現,與當時官方尚未完全放開的輿論管控氛圍形成鮮明對比,可謂是直接戳破了蘇聯強大外表下的經濟、政治與信仰危機。對導演本人而言,這也標誌着他進一步確立了“現實主義+批判視角”的敍事風格。

意大利著名演員米凱萊·普拉奇多,在片中飾演核心角色班杜拉少校,他並非傳統意義上滿腔熱血、誓死報國的英雄形象,反倒是一位被蘇聯軍事體制“耽誤”了的能人。

他在戰場上身先士卒,卻在仕途上因一場與將軍的口角而鬱郁不得志,似乎代表了一大羣在官僚體系下迷失的“小人物”。

影片中,塔季揚娜·多吉列娃和米哈伊爾·日加洛夫等演員的加盟,也為這部電影平添了幾分俄羅斯式的深沉與絕望。

▲塔季揚娜·多吉列娃

這支以意大利領銜,蘇聯“本土”演員做支撐的陣容,極大地豐富了敍事角度。意大利電影人對悲情與宗教意象的關注,在本片中有時會以一種“諷刺”但又極度抒情的方式出現;而蘇聯演員則把多年的話劇或軍旅演出經驗融入到角色靈魂之中。

1989年的蘇軍撤離阿富汗,標誌着一場長達九年之久的血腥戰爭走向終結。然而,這成為蘇聯乃至整個華約陣營分崩離析的開端。

這部電影的絕大部分情節,都與一個看似簡單卻又生死攸關的軍事任務緊密關聯:在蘇聯自阿富汗撤軍前夕,為了保證後勤和撤離的通道暢通,班杜拉少校奉命率傘兵部隊清剿公路沿線的各股武裝力量。

無論是當地與蘇聯達成曖昧協議的村莊部落武裝,還是從巴基斯坦境內滲透過來的游擊隊,都對這條運輸動脈虎視眈眈。

影片中,原本號稱地球上唯一能讓美國感到“恐懼”的超級大國,在阿富汗的羣山和沙漠之間,竟然只能指望武裝直升機與相對薄弱的步兵車隊苦苦支撐。

蘇聯的坦克、步兵戰車、卡車和油罐車在狹窄而荒涼的阿富汗山道中顯得過於笨重,失去了它們在東歐大平原上令人心驚膽戰的威懾力,一旦遭遇伏擊,他們的鋼鐵洪流瞬間就會暴露出機動性和防禦範圍不足的弱點。

更為關鍵的是,曾經高揚的紅色信仰在阿富汗的荒漠裏顯得如此蒼白。那些在祖國連麪包都買不到的士兵,竟能在喀布爾或坎大哈附近的黑市上買到時髦的家用電器。

“即便這些玩意是日貨或歐美貨也沒有關係”,因為他們根本不再相信自己身後那個官僚與腐敗交織的體制能帶來什麼真正的財富與希望。

影片的幾次大場面中,都隱約出現了蘇軍運送烈士遺體回國的鏡頭:安-12或安-22運輸機在漫天沙塵中起飛,向半空中拋撒鎂光干擾彈時,孤獨悲愴的焰火彷彿是為這個“紅色帝國”獻上的葬禮煙花。

隨着阿富汗戰爭陷入泥潭,加上內部政治與經濟改革的阻力,蘇聯從一個在全球範圍內擁有數量可觀、種類繁多軍事力量的超級大國,短短幾年就走上了解體的道路。

從某種意義上説,《霹靂紅星》為這種衰敗提供了“現場寫生”般的見證,極富天真與浪漫色彩的“共產主義烏托邦”理想,在貧瘠的山谷與無盡的焦土裏徹底化為泡影。

影片中最具代表性的衝突便是,蘇軍為了報復此前一次慘重的伏擊,決心“血洗”一座疑似藏匿游擊隊員的村莊。

導演並沒有將故事簡單地變成“蘇軍vs游擊隊”那樣非黑即白的對決;相反,蘇軍內部也充斥着幫派、等級與人事爭鬥。

班杜拉少校明知道這一命令背後意味着更多的殺戮,但他依舊被迫執行,因為他是個軍人,夾在體制、信仰與個人良知之間,煎熬不已。

他懷念1968年入侵捷克斯洛伐克時的“閃電行動”,卻不得不承認那在政治上是一次徹頭徹尾的失敗。

年輕的將軍兒子來前線“鍍金”,卻因為荒唐的舉動在第一夜就淪為一個可悲的殘疾人;老兵欺負新兵,毫無戰意的士兵在軍營裏只想囤點電子手錶、收音機帶回匱乏至極的祖國。

正是在這一層層矛盾累積的過程,使影片呈現出了一個頑固龐大的國家機器在瓦解前的撕裂與荒誕。

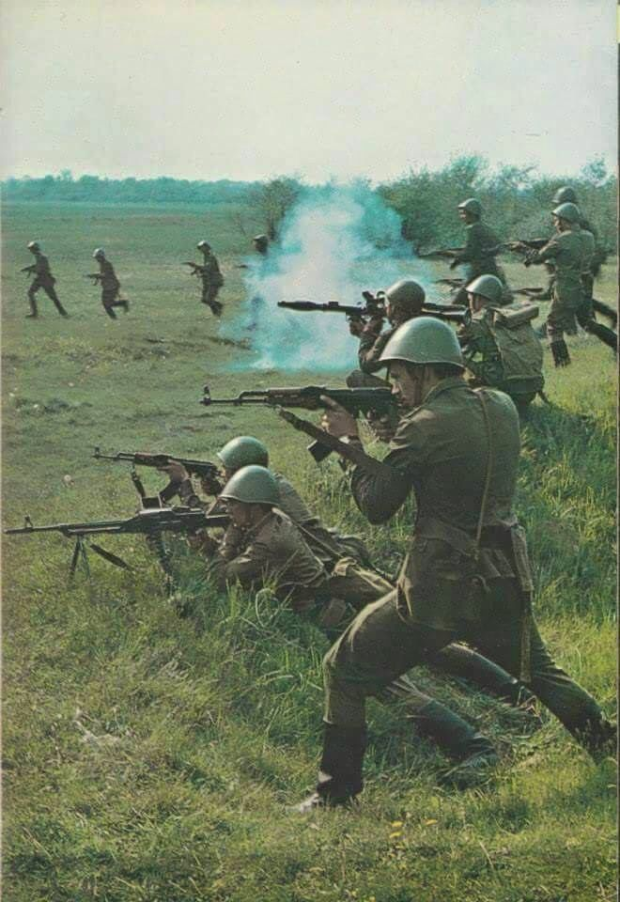

而《霹靂紅星》給廣大軍迷最直觀的視覺衝擊,莫過於大量出鏡的裝備,從標誌性的AKS-74U短突擊步槍,到老舊卻仍具威懾力的T-62、T-55主戰坦克,從運送補給物資的卡車車隊,到與步兵配合作戰的Mi-24“雌鹿”武裝直升機,再到安-12、安-22等各類運輸機輪番登場。

影片對這些正“應季”的裝備並未進行美化和包裝,反而在許多橋段裏極力展現它們在實戰中的困境。

比如説,蘇軍在阿富汗高度依賴米-24、米-8系列直升機,據統計,從1979年正式介入阿富汗,到上世紀80年代末撤離,蘇聯平均每年都要損失約30至40架各型直升機,被地面火力擊落或因維護不良墜毀。

電影中出現的米-24配合機降步兵執行清剿行動,看似火力兇猛,卻往往招致山谷中各路游擊隊的毒刺導彈的攻擊。

而原本應該在平原和丘陵地形馳騁的BMP系列步兵戰車和BTR系列裝甲輸送車,在阿富汗狹窄的山路和劣勢的地形中,經常陷入腹背受敵。

電影就展現出運輸車隊在山路被伏擊、燃油車起火的慘烈畫面,以及接到支援請求後,直升機飛臨轟炸,卻往往無法精準識別目標,只能進行覆蓋式火力打擊,結果就是“友軍”和“敵軍”之間的界限被無限模糊。

影片中有新兵在夜間談及“還能不能在黑市上淘到夏普收音機”或“某種香煙”,或者抱怨“國內連麪包都買不到”,則是蘇聯後期經濟窘迫的真實折射。

在上世紀80年代後期,蘇聯日用品短缺現象非常普遍,黑市交易極為活躍,士兵甚至會用軍裝、武器彈藥來交換電子錶和巧克力。

可以説,這場戰爭本就耗盡了蘇聯的資源與士氣,再加上沉重的社會和經濟矛盾,一旦信仰不再能支撐,軍心瓦解便是理所當然。

影片的另一大亮點,便是通過班杜拉少校這一形象,細膩剖析了一個忠誠、勇敢卻深陷體制壓迫與個人迷茫的軍官的精神世界。

他手下的傘兵,有的是積極響應號召、自認肩負“國際主義義務”的熱血青年,有的則是投機分子、只想用前線經歷換取晉升資本的關係户,還有的乾脆已經在腐朽的環境裏喪失鬥志,只想渾水摸魚撈點油水。

▲眼尖的人就會發現這個暴躁的金牙老兵,後來在《第九連》中飾演了不苟言笑的大尉情報教員

班杜拉既要執行上級命令,又要協調內部矛盾,既想讓士兵少犧牲,又往往因為命令不可違抗而淪為嗜血屠戮的“工具人”。

他看似擁有光環,卻處處受到制約,註定難逃被宿命捉弄的下場。若沒有那位將軍對他的“記仇”,或許他早在莫斯科的軍事院校裏當教官,根本不會在阿富汗的槍林彈雨間日日掙扎。

影片終局,班杜拉少校選擇自我了斷,留在了這片再也無法離棄的土地,象徵着一個幾乎不再相信祖國、對制度與理想都心灰意冷的人最後的抗爭。

鏡頭語言將他與飛機拉起的鎂光彈相互交織,讓人彷彿看見一個孤獨的靈魂,伴隨着帝國的裂痕消散在滾滾硝煙之中。

或許,對於蘇聯一代軍人而言,這正是他們共同的歸宿,既沒有凱旋而歸的榮光,也沒有堅守陣地到底的歸屬感,就這樣被歷史的洪流無情地衝走。

回望那段歷史,很容易讓人產生一種“恍如隔世”的諷刺感,曾幾何時,美國擔憂蘇聯鋼鐵洪流會席捲整個歐洲,而今,蘇聯的遺產被多國瓜分,俄羅斯更是跟烏克蘭兵戎相見。

換言之,一旦信仰垮塌,工業體系失去方向,大國榮耀也就不過是一堆生鏽的裝備和幾排寂靜的勳章。

當我們用第一人稱角度去解讀《霹靂紅星》時,就會感受到的一種深切的無奈,一種來自帝國邊境與全球地緣政治對撞後的酸楚,而當我們從第三人稱角度審視這部作品時,則又看到一個曾讓世界矚目的軍事強權,在缺乏經濟活力與制度改革支撐時,如何加速坍塌、走向終點。

《霹靂紅星》是部值得反覆回味與深度挖掘的戰爭電影,它的藝術價值不僅僅在於那些血雨腥風的戰場畫面,也不僅僅在於對武器裝備的全面呈現,而在於它直擊了當時蘇聯社會信仰崩塌這一歷史痛點。

它用一個個腳踏實地的小人物故事,構築起一個垂死帝國最後的剪影,班杜拉少校與他的傘兵部隊完成了確保公路暢通的臨時任務,卻無力挽救帝國沉淪的大勢。

游擊隊一度嘗試驅逐外來勢力,卻同樣難以擺脱被各派政治勢力擺佈的命運,戰爭在所有人的心中燃燒,帶來的只有傷痛、仇恨和失落。

其實,明眼人一眼就能看出來,後來菲奧多·邦達爾丘克執導的《第九連》很大程度上,是借鑑了這部影片的。

歷史車輪滾滾向前,真正能令世人銘記的,往往不是戰果的勝負,而是人性的流失與救贖。《霹靂紅星》的故事就像一面灰暗的鏡子,映射出蘇聯在阿富汗最後的掙扎,也昭示了一個時代的終結。

當年的紅色帝國滿懷激情與美夢,試圖用革命與武器來改造全世界,卻最終跌落在貧瘠山谷的滿地塵埃中,一條在阿富汗山地舉步維艱的公路,恰是龐大帝國被迫“裸泳”的真實場景。

當班杜拉少校最終倒下的那一刻,他代表的不僅僅是一個因政治鬥爭而受挫的個體軍官,更是一個轟然倒塌的超級強權。

帝國的鎂光彈一度閃耀在中亞高空,但它們終究只是一道剎那而虛幻的光芒,在歷史長河的層層浪濤中,轉瞬就被淹沒。