説髒話、有色心、沒本事,早期的“渣猴”是怎麼被改造成“大英雄”的?_風聞

五年平辽圆嘟嘟-昨天 21:32

來源:微博@國家人文歷史

本 文 約 4500 字

閲 讀 需 要 13 分 鍾

“這賊賤人好無禮。我是紫雲羅洞主,通天大聖。我盜了老子金丹,煉得銅筋鐵骨,火眼金睛……我怕甚鋼刀剁下我鳥來?”

吐出上述這些虎狼之詞的不是別人,正是唐僧座下弟子孫行者。

只不過這位孫行者出場的時間稍稍早了一點:他在元雜劇《西遊記》中堂堂登場,不僅強掠金鼎國女子為妻、盜取王母衣物,引來天兵圍剿,更是在日後的取經路上髒話不斷,色心難消。他不僅在路過火焰山時調戲鐵扇公主,更在女兒國中挺身而出,攔在唐僧面前向女王發出“放下那個和尚,換我來(要便我替)”的豪言壯語。

雜劇中的孫行者色心高漲,本事卻相對一般:在火焰山時他放言要與鐵扇公主“並個輸贏”,結果一戰而敗,扭頭便去請觀音出手滅了大火。這等做派已經是戰力提升後的結果了。在更早的西遊故事中,這猴子雖然毛遂自薦要為唐僧排憂解難,卻是遇到野火、大河乃至深坑都要高呼“天王”,從天上借來大梵天王之力才能繼續趕路。與後來戰天鬥地、有翻江倒海之能的齊天大聖比起來,那是差到不知哪裏去了。

但是這事不能細想,細想之下多少有些蹊蹺:玄奘法師西行求取真經時,身邊定然不曾有猢猻相隨。那這隻猴子究竟是從什麼時候開始出現在玄奘法師身旁的?又是從什麼時候開始演變成大家所熟悉的“齊天大聖”呢?

“猴行者”到齊天大聖

最初由玄奘法師口述、其弟子記錄的《大唐西域記》屬於紀實性質的遊記,其中自然不見半分“孫行者”的影子。在玄奘弟子慧立等人所作《大慈恩寺三藏法師傳》中,玄奘法師的身邊依然沒有出現這樣一位神通廣大的孫行者。

不過《大慈恩寺三藏法師傳》凸顯了一個問題,那便是隨着取經故事越傳越廣,大家將這段經歷“神化”的傾向已經出現。因此凡人化主角與神異化敍事之間的衝突也漸漸凸現:在竭力彰顯取經過程困難的同時,你也很難解釋作為凡人的玄奘法師到底是怎麼解決這些困難的,將一切都拋給虛無縹緲的神佛和堅定不移的信仰當然是個辦法,然而故事的張力卻會被憑空降下的神祇所破壞。

唐末五代,坊市制度漸漸崩解,城市中市民文化趨於發達,各種娛樂活動層出不窮,以説書講故事為生的藝人自然會不斷從前人留下的故事中挖掘可用之材,反覆錘鍊打磨後作為自己養家餬口的手段,因此最終催生了三卷十七段的話本《大唐三藏取經詩話》(以下簡稱《取經詩話》)。這本詩話的特點,便是將唐僧形象徹底凡人化,將取經過程高度神異化,而另以“猴行者”輔佐唐僧左右、助其渡過難關——這便是今天我們在西遊故事中所能見到、最早的孫行者形象了。

若是由此繼續考察,《取經詩話》中的猴行者乃是幻化成“白衣秀才”打扮,又勇猛善戰,這兩個形象其實相當經典:

白猿善鬥之事一直可以追溯到《吳越春秋》記載白猿所化袁公與越女擊劍的傳説。而唐傳奇中白猿化為人形的記載更是不勝枚舉,其中最為經典的便是《補江總白猿傳》中做“白衣曳杖”“美髯丈夫”狀的大白猿。這大白猿遍體如鐵,在山間行動若飛,已然有了幾分“銅頭鐵臂、騰雲駕霧”的美猴王味道,只是它掠人妻子,為非作歹,儼然與西漢《焦氏易林》中所記載的“南山大玃,盜我媚妾”故事有着千絲萬縷的聯繫,與《取經詩話》中彬彬有禮的猴行者性情卻大不相同。

由此推斷,《取經詩話》的作者有可能是從唐五代傳奇中關於白猿的形象“擇優而用”了一部分,匯聚成了以白衣秀才形象示人的“花果山紫雲洞八萬四千銅頭鐵額獼猴王”猴行者。

宋亡元興,雜劇也逐漸取代話本,成為時髦的文藝娛樂形式。而猴行者與唐三藏之間的故事如此精彩,自然不會被編劇們遺忘,在反覆的創作過程中,許多原本是口口相傳的故事傳説互相交融,又演繹出種種奇妙、複雜而又不太科學的關係。比如元雜劇《西遊記》中孫行者上場時曾自稱兄弟姐妹五人:

“大姊驪山老母,二妹巫枝祇聖母,大兄齊天大聖,小聖通天大聖,三弟耍耍三郎。喜時攀藤攬葛,怒時攬海翻江。”

最有趣的地方當屬“齊天大聖”與自稱“通天大聖”的孫行者竟同時出現了,這明顯意味着在元代時“齊天大聖”與“孫行者”還是兩個角色。推測雜劇《西遊記》曾在雜劇《二郎神鎖齊天大聖》中取材,而《二郎神鎖齊天大聖》講的正是齊天大聖上天盜取金丹、偷喝御酒,將天宮攪得不得安寧,引來二郎神並梅山七聖一起出手相鬥的故事。此劇中的齊天大聖也是自稱“兄弟三人、姊妹五個”,其中三弟“耍耍三郎”又名孫行者。由此可見,元代時孫行者的名號尚在不斷調整之中。

此外,雜劇《西遊記》劇本篇幅在存世元雜劇劇本中可稱第一,但內容上卻是拼湊痕跡明顯,有的本子如玄奘身世情節緊湊曲白流暢、有的本子有些情節跳脱,言語粗俗,學者揣測這是專業文人所創作的劇本與民間信仰傳説融合後留下的痕跡。

這般“融合”的痕跡還體現在孫行者的性格上:雖然白猿的淫性理論上更應該由齊天大聖所繼承,但其粗俗無禮的一面多少也影響到雜劇《西遊記》中的孫行者:這隻猢猻不僅有從金鼎國搶來的女子做媳婦,在之後的取經路上更是動輒便要與美貌女子親熱,言辭粗鄙,舉止誇張。可以説在雜劇《西遊記》中,孫行者的妖氣與猴性蓋過了它身上的優點——從舞台劇創作的角度我們當然可以理解,這樣是為最大限度地刺激觀眾情緒。然而從藝術發展角度説,這樣一隻跳脱的“壞猴子”卻難以成為真正的英雄。更要命的是雜劇《西遊記》本身的故事也存在不小問題。而最終將整個西遊故事“定為一尊”的,還是世德堂本百回《西遊記》。正是這版《西遊記》,終於誕下了我們所熟悉的齊天大聖——孫悟空。

諸相交融成大聖

破盡頑空現悟空

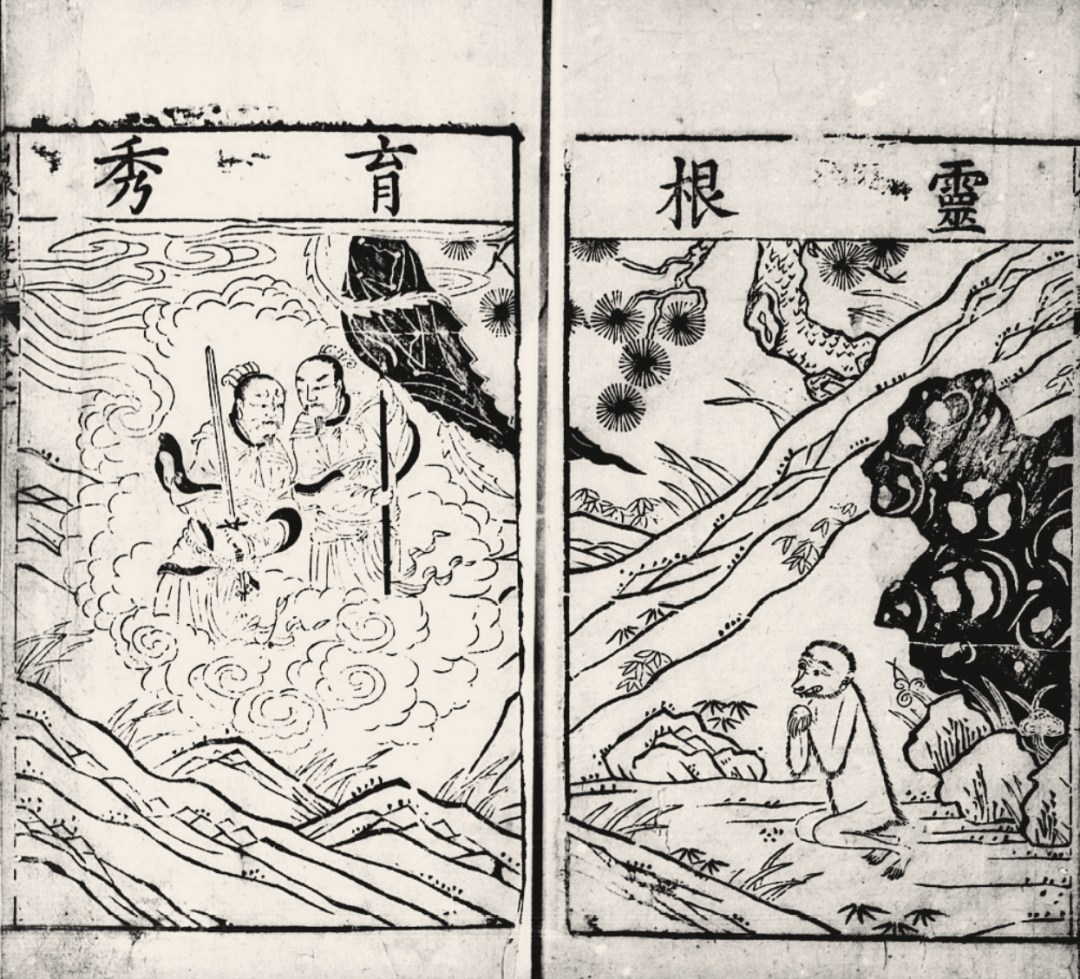

目前大家所熟悉的百回《西遊記》,其最早版本是明萬曆二十年(1592)金陵世德堂“新刻出像官板大字西遊記”。

世德堂本《西遊記》最大的貢獻,大概便是從根本上解決了以前諸版西遊故事在“真實歷史”與“神魔傳奇”之間徘徊不定的問題。作者大膽將主人公變為孫悟空,從石猴出世寫起,將整本書的基調直接定位在神魔故事上。這下不僅使得敍事結構趨於完整,連全書的基調也大有不同:雜劇《西遊記》中諸多磨難“皆我世尊所化”,種種考驗當真是“只要一個態度”。而到百回本《西遊記》中卻出現了真正“骷髏若嶺,骸骨如林”的獅駝嶺;“吃一口唐僧肉長生不老”的傳言在此前諸多西遊故事中並未出現,然而在世德堂《西遊記》中卻成了重要的背景設定。由此,取經路上妖魔鬼怪與唐僧一行間陡然變成你死我活的關係,整個故事的戲劇張力由此凸顯,孫悟空作為主角團中的“武力擔當”也理所當然地躍升為第一主角。

世德堂本《西遊記》還真正做到了對此前諸多西遊故事中孫行者形象“取其精華、去其糟粕”。作者繼承各種西遊故事中“猴行者”形象,保留了這個數百年來在民間已經極有人氣的大熱“IP”,更在諸多靈猴信仰和已有角色中採英擷華,取白猿勇猛善鬥之能為,去其淫性;取齊天大聖倒反天罡之精神,去其騷動;取孫行者靈動狡猾之機變,去其粗鄙;取猴行者博識多聞之慧見,去其膽怯,最終再添三分玄妙,令行者與大聖融為一爐,無支祁與大白猿漸次合一,這正是諸相交融成大聖,破盡頑空現悟空。

不過除了繼承與整合外,作者在細節設計與整體構思上所下的諸般苦心更是孫悟空這一形象能夠脱穎而出的關鍵。在吳承恩筆下,孫悟空既保留了一份野性的熾烈與奔放,更在其無拘無束的“石猴”氣質外加入了一點慧心,讓他不至於淪為只知爭鬥的“兇獸”。尤其是唐僧師徒一行臨近天竺時,唐僧心中憂慮,悟空竟然還要為唐僧解經,可謂點睛之筆,剛柔相濟之下,孫悟空天真活潑、亦存其赤子之真的雙重魅力便被凸顯出來。

類似細節在書中比比皆是,孫悟空在天宮盜金丹偷御酒的片段中,原本“偷盜”是實打實的犯罪行為,豈料作者讓大聖在天上吃飽喝足之後,下界時見到猴子猴孫忽然想起“親不親,故鄉人”,於是甘願冒着風險再度上天取回御酒,做了個“仙酒會”與眾猴同樂。如此一來,原本沒有道理的盜竊行為忽然被染上幾分劫富濟貧的俠盜色彩,令讀者心中對大聖這般行徑的惡感大為緩解。而這種俠盜精神在取經路上再度發酵,又演變成大聖疾惡如仇、扶危救困的熱忱:如果説從黑風山、黃風嶺到火雲洞、積雷山,大聖奮起金箍棒砸向的是取經路上的障礙,那麼在比丘國和陳家莊,他仗義出手為的更是無辜的黎民百姓。尤其是在高老莊收八戒時,孫悟空摻和進高老太爺的家事只因為他在半路“見一個少年”“雄赳赳的,出街忙走”,打聽到此處有妖精作怪時便自告奮勇前去驅除妖患、化解災禍,這與之前諸多西遊故事中孫行者往往只在師徒遇險時挺身而出的形象已不可同日而語。由此觀之,孫悟空雖非血肉之軀,卻有一副真心熱腸,這番救師父更救百姓,渡自己也渡眾生的做派卻與大乘佛法旨趣暗合。

不過最能引起現代人共鳴的,當屬孫悟空身上所洋溢的那股反抗精神。翻開《西遊記》,從頭到尾我們都能感受到孫悟空骨子裏那種桀驁不馴的英雄氣概:他要這天遮不住他頂,因此大鬧天宮,與十萬天兵天將血戰;他要這地勾不走他命,因此魂遊地府,在閻羅殿上將生死簿一筆勾銷。“齊天大聖”之名號並非空穴來風,而是他試比天高反抗精神的真實流露。尤其是那句“皇帝輪流做,明年到我家”的豪言壯語,從某種意義上説正是無數人心中的吶喊——他們在現實生活中囿於規則與秩序,但內心深處卻無時無刻不在渴望衝出樊籠,爭得一個自由的天地。這般桀驁不馴的天性,縱使後來被緊箍咒所扼住,卻終究難以磨滅:即便在乖乖護送唐僧取經時,他也時常同師父拌嘴,偶爾泄露幾分“猴子”本色,彰顯出對“成佛”“皈依”這種龐大秩序的牴觸之意。

這種在“神性”之外偶爾流露的“猴性”,也為孫悟空添了幾分人性的光輝。

更值玩味的是百回本《西遊記》敍事,無意間恰與“英雄之旅”這一經典神話敍事理論相合:這理論源自美國神話學家約瑟夫·坎貝爾,向來為編劇與小説家奉為圭臬,自《星球大戰》《阿凡達》乃至《阿甘正傳》,莫不受其影響。“英雄之旅”將英雄的成長曆程分作“啓程—啓蒙—歸返”三大環節,其下又可分出十幾個小階段,整體結構與三幕式戲劇頗多暗合。而反觀孫悟空之故事,不啻完美契合此種敍事軌跡:他生為石猴,本於花果山羣猴之間自在逍遙,卻因憂心壽命終有盡頭而驟得“冒險召喚”,隨即踏上一條尋訪長生的坎坷之路。然而得了長生之後他才明白:在無盡的壽元背後更有天庭的約束與靈山的震懾,正是愈想逍遙便愈發不得逍遙,因此他大鬧天宮,戰天鬥地,與漫天神佛抗爭招致挫敗,被如來鎮壓於五指山下,正是“抗拒召喚”的故事;直到五百年後,他在唐僧點化下重獲自由,跨越了“日常”與“冒險”的分野,正式展開取經故事,最後與八戒、沙僧等人結伴,一路斬妖除魔,感受世間冷暖,可視作“試煉之路”的種種挑戰;最終他取得真經、攜手而歸,更是“歸途”的情節。

當然,吳承恩不可能穿越時空,跑到幾百年後去感悟約瑟夫·坎貝爾的英雄之旅理論,然而約瑟夫·坎貝爾在提出這一理論時便指出,自己不過是對諸民族神話及史詩整理總結後得到“英雄之旅”的敍事結構。這個結構並非原因,而是結果——因為所有神話和史詩在人類心理中都是相互關聯的,它們是解釋社會、宇宙和精神現實需求的文化表現,所以無論哪種文化背景下的神話故事,最終都會向着趨同的敍事方式演變。