刷手機停不下來?如何拯救失控的大腦_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!48分钟前

本文經授權摘編自《成癮:在放縱中尋找平衡》(新星出版社,2023年3月版),標題為編者所加。

撰文 | 安娜·倫布克(斯坦福成癮醫學雙重診斷診所主任)

翻譯 | 趙倩

我們都在逃避痛苦。有些人選擇吃藥,有些人選擇窩在沙發裏,一邊上網衝浪一邊在網飛(Netflix)上刷劇,還有一些人選擇閲讀愛情小説。我們總會做點兒什麼將注意力從自己身上移開。然而,所有這些試圖讓自己遠離痛苦的努力似乎只會讓我們變得更加痛苦。

《世界幸福報告》(World Happiness Report)對156個國家的公民幸福感進行了排名。報告顯示,2018年美國居民的幸福感低於2008年。其他在財富、社會支持和預期壽命方面程度相近的國家,包括比利時、加拿大、丹麥、法國、日本、新西蘭和意大利,居民自評的幸福指數也出現了下滑。中國的整體幸福感排名比較靠後,在156個國家中位列第93位。

研究人員採訪了二十六個國家的近十五萬人,以確定廣泛性焦慮障礙的患病率。廣泛性焦慮障礙表現為過度且無法控制的擔憂,從而對生活產生不利影響。研究人員發現,與落後貧窮國家相比,富裕國家的焦慮症發病率更高。作者寫道:“與低收入或中等收入國家相比,這種疾病在高收入國家更加普遍,危害更大。”

1990年至2017年,全球抑鬱症病例增加了50%。增速最快的是社會人口指數(收入)最高的地區,尤其是北美地區。

此外,有越來越多的人的身體出現了疼痛。在我的職業生涯中,我看到越來越多的患者,包括一些健康的年輕人,他們沒有任何明確的疾病或組織損傷,但依然會感覺全身疼痛。這種無法解釋的身體疼痛綜合徵的患病人數逐漸增加,類型也日益多樣化:複雜的局部疼痛綜合徵、纖維肌痛、間質性膀胱炎、肌筋膜疼痛綜合徵、骨盆疼痛綜合徵等。

研究人員向全世界30個國家的居民提出以下問題和選項:“在過去四個星期裏,你的身體是否感到過隱痛或疼痛?從來沒有;很少;有時;經常;非常頻繁。”調查結果顯示,美國人感到身體疼痛的頻率比其他任何國家都高。

34%的美國人表示他們“經常”或“非常頻繁”地感到疼痛,而在中國,這一比例為19%,日本有18%,瑞士有13%,南非僅有11%。

問題是:為什麼在一個空前富裕、自由、技術先進和醫療發達的時代,我們卻比以往更加不快樂,更加痛苦?

我們之所以如此痛苦,可能是因為我們一直在努力規避痛苦。

多巴胺

1957年,兩位獨立科學家——瑞典隆德的阿維德·卡爾森(Arvid Carlsson)及其團隊,以及住在英國倫敦附近的凱瑟琳·蒙塔古(Kathleen Montagu)——首次將多巴胺確定為人腦中的一種神經遞質。卡爾森後來獲得了諾貝爾生理學或醫學獎。

多巴胺不是唯一參與獎賞過程的神經遞質,但大多數神經科學家都認為,它是其中最重要的神經遞質。多巴胺的主要作用不是讓人們在獲得獎勵後感到快樂,而是驅動人們產生獲得獎勵的動機。它促進了“想要”,而不是“喜歡”。無法產生多巴胺的基因工程小鼠不會尋找食物,即使食物就在距離嘴邊幾英寸的地方,它們最後也會因飢餓而死。然而,如果將食物直接放進小鼠口中,它們也會咀嚼和吞嚥食物,似乎吃得很開心。

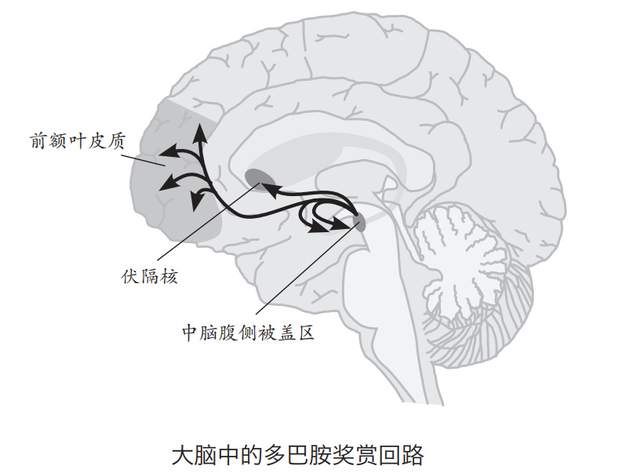

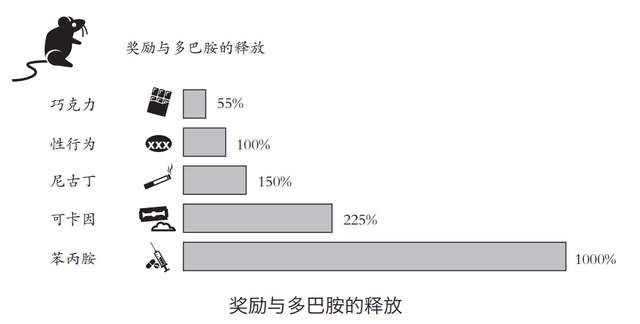

儘管對於多巴胺在產生動機和快樂的作用上仍然存在爭議,但它已被用來衡量一種行為或藥物的成癮可能性。一種藥物使大腦獎賞迴路(連接中腦腹側被蓋區、伏隔核與前額葉皮質的大腦回路)釋放的多巴胺越多,釋放速度越快,這種藥物就越容易使人上癮。

快樂與痛苦源自大腦的同一區域

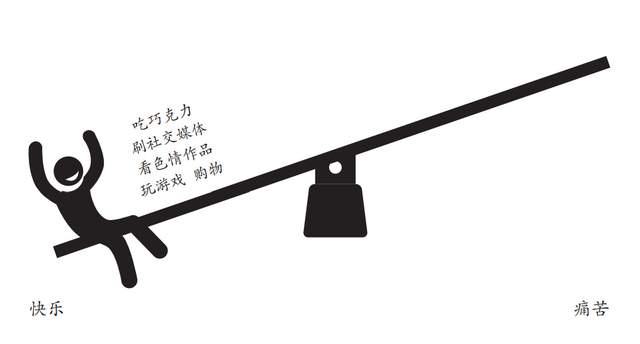

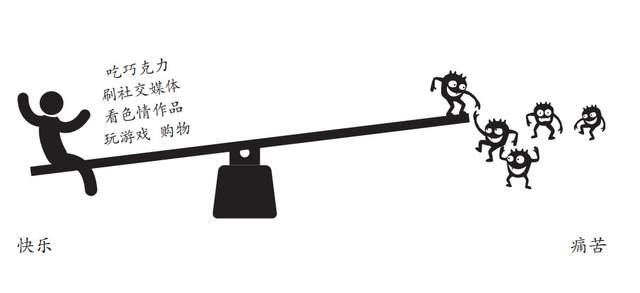

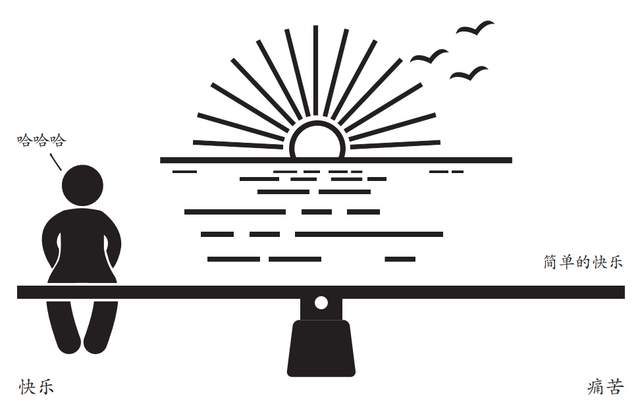

除了有關多巴胺的發現以外,神經科學家們還發現,大腦中處理快樂的區域與處理痛苦的區域是重疊的,並通過對立過程發揮作用。換言之,快樂和痛苦就像一架天平的兩端。

想象我們的大腦中有一架天平——中心有一個支點。當兩端不放置任何東西時,天平處於平衡。當我們產生愉悦感時,大腦的獎賞迴路釋放多巴胺,天平向快樂的一側傾斜。天平傾斜的幅度越大、速度越快,我們就會感到越快樂。

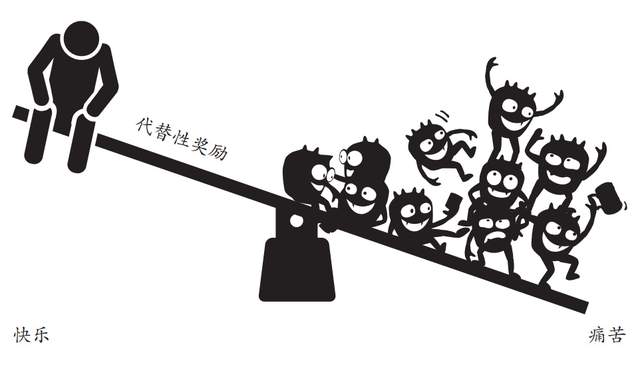

我常常把這種自我調節系統想象成一隻只小精靈,它們跳到天平的痛苦端,企圖抵消快樂端的重量。這些小精靈體現了內穩態(homeostasis)的作用:任何生命系統都會試圖保持生理平衡。

事實證明,人體內的許多生理過程都由類似的自我調節系統控制。例如,約翰·沃爾夫岡·馮·歌德(Johann Wolfgang von Goete)和埃瓦爾德·赫林(Ewald Hering)等人證明了對立過程對顏色感知的控制作用。當觀察者盯着一種顏色一段時間以後,他的眼中會自然而然地產生“相反”顏色的圖像。比如長時間注視綠色,然後將視線轉移到空白背景上,他會看到一個紅色的餘像。這是因為綠色感受器停止作用後,紅色感受器迅速活躍起來。當綠色感受器興奮時,紅色感受器被抑制,反之亦然。

耐受性(神經適應)

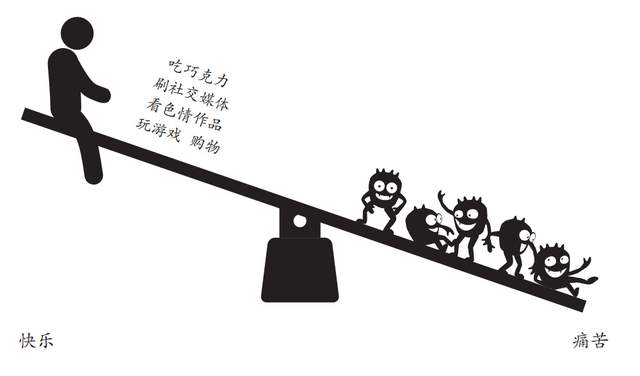

快樂過後,我們常常會產生渴望。無論是伸手去拿第二片薯片,還是點擊鏈接再玩一輪電子遊戲,我們無非是想重新獲得那些美好的感覺,或者儘量不讓它們消失。簡單的解決辦法就是不停地吃,不停地玩,不停地看,不停地讀。但這裏面存在一個問題。

反覆接受相同或類似的愉悦刺激後,向快樂端的傾斜幅度變得越來越小,持續的時間也越來越短,但向痛苦端的後反應變得越來越強,持續的時間越來越長,這個過程被科學家稱為“神經適應”。也就是説,反覆接受愉悦刺激後,小精靈變得更大、更快、更多,因此要獲得同樣的效果,需要更多的刺激。

需要更多的刺激才能有快感,或者同等劑量的刺激所帶來的快感減少,這就是所謂的耐受性。耐受性是成癮的一個重要因素。

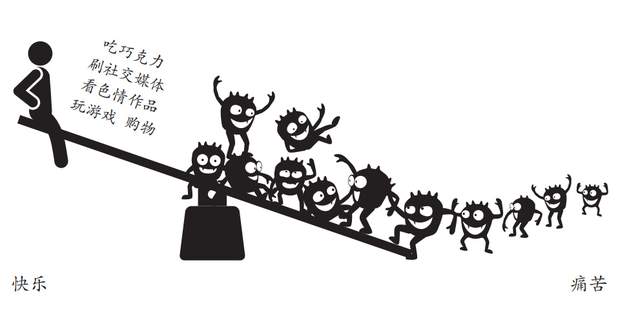

在長期的、大劑量的刺激下,快樂和痛苦的天平最終會向痛苦的一側傾斜。當我們感受快樂的能力下降,且更容易感受到痛苦的時候,我們的快感(快樂)的“設定點”就會發生變化。你可以將其想象成那些小精靈帶着充氣牀墊和便攜式燒烤架,開始在天平的痛苦一端安營紮寨。

大量的動物研究都發現並且證實了這種現象,它被稱為“阿片類藥物誘導的痛覺過敏”(opioid-induced hyperalgesia)。英語中的“Algesia”一詞來自希臘語“algesis”,意思是對疼痛的感受力。此外,當這些患者逐漸減少阿片類藥物的用量時,許多人的疼痛症狀也得以改善。

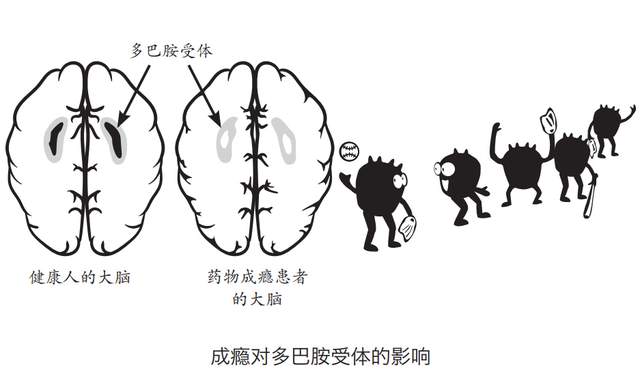

神經科學家諾拉·沃爾科夫(Nora Volkow)及其同事發現,長期大量攝入高多巴胺物質最終會導致多巴胺不足。

沃爾科夫研究了兩組人大腦中的多巴胺傳遞情況,一組是由健康人組成的對照組,一組是藥物成癮且停藥兩週後的患者。兩組人的大腦影像令人震驚。在健康對照組的大腦影像中,大腦中與獎賞和動機相關的芸豆狀區域顯示為亮紅色,表明多巴胺的神經遞質活性水平較高。在藥物成癮且停藥兩週後的患者的大腦影像中,同一大腦區域幾乎不顯示紅色,表明多巴胺傳遞較少或幾乎沒有。

沃爾科夫博士及其同事寫道:“藥物濫用者體內的多巴胺D2受體減少,此外多巴胺的釋放量也在減少,從而降低了大腦獎賞迴路對自然獎勵刺激的敏感性。”一旦發生這種情況,任何事物都無法使人產生快感。

換句話説,多巴胺隊的隊員們放棄了比賽,帶着球和手套回家了。

矛盾的是,享樂主義,即純粹地追求快樂,會導致快感缺失,即無法享受到任何形式的快樂。一直以來,閲讀愛情小説都是我的主要快樂源泉,也是我用來逃避現實的主要方法,所以當這一方法不再奏效時,我感到震驚和悲傷。即便如此,我也很難戒掉愛情小説。

一些藥物成癮的患者向我描述了自己從服藥到藥物失效的過程。他們不再有任何快感,然而,如果停藥,他們也會感到痛苦。無論哪一種成癮物質,其戒斷反應都是焦慮、易怒、失眠和煩躁。

人們之所以會在長時間的戒斷後復發,是因為快樂-痛苦的天平倒向了痛苦一端,導致我們對成癮物質產生渴求,只是為了恢復正常狀態(讓天平恢復平衡)。

神經科學家喬治·庫布(George Koob)將這一現象稱為“由煩躁導致的復發”,在這種現象中,恢復成癮物質的使用不是為了獲得快感,而是渴望減輕長期戒斷所帶來的生理和心理上的痛苦。

好消息是,如果我們能夠耐心等待足夠長的時間,大腦(通常)會重新適應沒有該成癮物質的狀態,我們可以重新建立基本的內穩態:使天平達到水平。一旦天平實現了平衡,我們就可以再次從日常的、簡單的獎勵中獲得快樂,例如散步,看日出,與朋友一起享受美食等。

戒斷成癮物質是恢復內穩態的必要條件,它能讓我們從較小的獎勵中獲得快樂,也能讓我們看到使用成癮物質和自身感受之間真正的因果關係。從快樂-痛苦的天平來看,多巴胺戒斷可以讓小精靈有足夠的時間跳出天平,從而使它回到水平位置。

問題是:人們需要多長時間才能體驗到戒斷成癮物質對大腦的好處?

回想一下神經科學家諾拉·沃爾科夫的影像學研究,該研究表明,在戒斷藥物兩週後,多巴胺的水平仍然低於正常水平。她的研究與我的臨牀經驗一致,即兩個星期的戒斷是不夠的。在這兩個星期裏,患者通常還處在脱癮期,仍處於多巴胺缺乏狀態。

另外,四個星期通常就足夠了。馬克·舒克特(Marc Schuckit)和他的同事研究了一組每天大量飲酒的男性,他們也符合臨牀抑鬱症或所謂的重性抑鬱障礙的標準。

舒克特是聖迭戈州立大學(San Diego State University)實驗心理學教授,他證明了“嗜酒者”的親生兒子與沒有這種遺傳負荷的人相比,患酒精使用障礙的遺傳風險有所增加,這項研究成果令他聲名鵲起。在21世紀初的一系列關於成癮的會議上,我有幸向這位天才教授請教。

在舒克特的研究中,抑鬱症患者住院四周,其間除了停止飲酒外,沒有接受任何抗抑鬱的治療。戒酒一個月後,80%的人不再符合臨牀抑鬱症的診斷標準。

這一發現表明,對大多數人來説,臨牀抑鬱症是酗酒的結果,而非同時發生的抑鬱障礙。當然,對這些結果還有其他的解釋:醫院的治療環境、自發緩解、抑鬱症的偶發性質(即抑鬱症的發生與消失和外部因素無關)。但是,抑鬱症的標準治療方法,無論是藥物治療還是心理治療,反應率都是50%,這一發現引人注目。

當然,我也見過一些患者不到四個星期就能重置大腦的獎賞迴路,還有一些患者則需要更長的時間。那些長期大量使用強效藥物的人所需要的時間往往也更長。年輕人比年長者的重置速度更快,因為他們的大腦可塑性更強。此外,身體上的戒斷反應會因成癮物質的差異而有所不同。像電子遊戲這類成癮物質,戒斷反應可能比較輕微,但對於酒精和苯二氮卓類藥物,戒斷反應可能會威脅生命。

這為我們帶來了一個重要的警告:對於一些嚴重依賴酒精、苯二氮卓類藥物 (阿普唑侖、氯硝西泮、安定)或阿片類藥物的患者,突然停止服藥可能會危及生命,因此我從不建議這類患者嘗試多巴胺戒斷。他們需要在醫學監測下逐漸減少成癮物質的用量。

有時,患者會問我:是否可以用一種物質替換另一種物質?

例如把大麻換成尼古丁,用色情作品代替電子遊戲。但這不是長久之計。

任何足以戰勝小精靈並將天平向快樂一端傾斜的獎勵都可能使人成癮,從而導致人們用一種成癮取代另一種成癮(交叉成癮)。任何效力不足的獎勵都無法讓人產生獲得獎勵的感覺,因此,當我們使用高多巴胺獎勵時,我們失去了享受普通快樂的能力。

我們渴望在這個世界中獲得喘息機會——暫時脱離為自己和他人設定的不可能實現的標準。大腦在持續不斷地運轉:我為什麼要這樣做?為什麼我不能那樣做?看看他們是怎麼對我的,我怎麼能這樣對他們?我們自然想從這無盡的思索中尋得暫時的解脱。

因此,任何一種可以讓我們逃避現實的享樂機會都具有吸引力:時髦的雞尾酒、社交媒體的回聲室(指社交媒體的圈子化、同質化。——編者注)、放縱地觀看真人秀、靠網絡色情及薯片和快餐度過的夜晚、沉浸式的電子遊戲、平庸的吸血鬼小説……這個清單真是無窮無盡。成癮物質和行為給我們提供了喘息的機會,但從長遠來看,它會加劇我們的問題。

如果選擇直面現實,而不是逃避現實,結果會怎麼樣?如果我們沒有將這個世界拋在腦後,反而沉浸其中,結果又會如何?

你應該還記得我的病人穆罕默德,他嘗試了各種自我約束的方法,試圖限制自己使用大麻,結果總是很快就故態復萌,從適度使用迅速演變為過度消費,最後成癮。

當穆罕默德再一次嘗試剋制大麻使用的時候,他來到舊金山北部的觀光小徑雷斯岬(Point Reyes)徒步旅行,這樣的活動曾給他帶來諸多快樂,他希望能從中尋得慰藉。

然而在每一個轉彎的彎道,吸食大麻的情景便歷歷在目——過去的徒步旅行幾乎都是在半醉半醒的狀態下進行的——因此,對穆罕默德來説,徒步旅行不是消遣,反而成為因渴求而導致的痛苦掙扎,並使他回想起失敗的經歷。他絕望地發現自己永遠無法解決大麻問題了。

然後穆罕默德迎來了“頓悟時刻”。在一個觀景點,他清楚地記得當時自己和朋友正在吸大麻煙卷,他將相機舉到眼前,對準附近的一株植物。他看到一片樹葉上有一隻甲蟲,於是將相機鏡頭對焦,放大了甲蟲鮮紅色的甲殼、有條紋的觸角和毛茸茸的腿。他被迷住了。

他的注意力被照相機十字線上的生物深深吸引住了。他拍攝了一系列照片,然後又從其他角度拍了許多照片。在接下來的徒步旅行中,他不時駐足為甲蟲拍攝特寫照片。在做這些事的時候,他對大麻的渴求就減少了。

“我必須強迫自己不要亂動,”在2017年的一次交談中,穆罕默德告訴我,“我必須在完全靜止的狀態下才能拍出一張清晰的照片。在這個過程中,我必須腳踏實地、全神貫注。我在相機的另一端發現了一個奇妙的、超現實的、令人難以抗拒的世界,與我藉助毒品所創造的世界不相上下。但顯然前者更好,因為它不需要毒品。”

幾個月後,我意識到自己與穆罕默德經歷了相似的康復之路。

我決定重新投入到對病人的治療中,將注意力集中在工作最有價值的地方:隨着時間的推移與病人建立關係,並專心傾聽病人的講述,使世界變得更加有序。這樣一來,我得以擺脱強迫性閲讀愛情小説的問題,步入更有價值、更有意義的職業生涯。我在工作上取得了更大的成就,但這種成就並非我刻意追求的結果,而是一個意想不到的副產品。

我希望你也能找到一種方法,讓自己完全沉浸於生活之中。不要逃避你試圖逃離的一切,而是停下來,轉身面對。

然後我敢打賭,你會朝它走去。這樣一來,世界會向你展示它真實的一面,那是一種神奇而令人敬畏的東西,但你無須逃避。相反,這個世界值得你去關注。

恢復平衡後的回報既不是即時的,也不是永久的。它需要耐心和維護。儘管不確定未來會發生什麼,但我們必須勇敢地前進。我們必須相信,今天的行動在目前也許沒有發揮任何作用,但實際上它正在積累積極的能量,待到在未來的某個時刻才會顯露出來。健康的生活方式需要日日堅持。

我的病人瑪麗亞告訴我:“康復就像《哈利波特》(Harry Potter)中的一個場景,當鄧布利多(Dumbledore)在一條黑暗的小巷中前進時,他所經過的路燈被一一點亮。只有當他走到小巷盡頭,停下來回頭望去,他才能看到,整條小巷都被照亮了,那是他前進所帶來的光芒。”

作者簡介

倫布克過去25年一直在治療沉迷於從海洛因、賭博和性到電子遊戲、肉毒桿菌和冰浴等各種事物的患者。她也是美國醫學界最早對濫用阿片類藥物發出警報的人之一,發表過關於美國阿片類藥物危機的Ted演講,並在2020年的網飛(Netflix)紀錄片《社會困境》中以談話負責人的身份出現。

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。