拿了“銀熊”,文藝片會好嗎?_風聞

四味毒叔-四味毒叔官方账号-1小时前

電影作為商業產品,追求其利益最大化才是片商和院線-影城的主要目的,脱離這個目的談及的一切創作或許可以擺上桌,但不應成為唯一的話題。

作者 | 布赫

編輯|小白

排版 | 板牙

本文圖片來自網絡

2025年開年由霍猛導演、編劇的電影《生息之地》榮獲第75屆柏林國際電影節最佳導演獎,該片也入圍了主競賽單元金熊獎(另一部入圍的國產文藝片是《想飛的女孩》)。然後關於“文藝片”的討論在某瓣上又開始了——

國產文藝片能否在未來的電影市場上吸引觀眾?

這個問題討論起來很複雜。

無論什麼類型的影片想要吸引觀眾都要依賴市場環境,能夠吸引觀眾的電影肯定是好電影。甚至在某個檔期內會成為爆款電影。

而讓文藝片成為一部爆款的難度很高,因為“爆款”的基礎是受眾面廣且符合大眾的主流價值觀並能喚起公眾的集體記憶。僅“受眾面廣”這一條就屏蔽了大多數文藝片——

院線-影城(尤其是加盟店)對文藝片的態度很清晰,它不看獎項和主演陣容,只看營銷推廣成果,誰的熱度更高,首輪場次上座率高,誰就能拿到排片。不過在這一點上,院線-影城對文藝片和商業片都一視同仁。何況長期以來,“文藝片”這個片種的概念也很模糊:

什麼叫“文藝片”?

文藝青年設定的“文藝片”就是適合小眾審美,講鏡頭與畫面分割、光影比例的生活片、愛情片及其他劇情片。

普通青年認為的“文藝片”就是叫好不叫座,且沒有大咖加持,農村題材或特別冷門題材的影片。

二逼青年理解的“文藝片”就是某瓣上評分最高,影評最難看懂的那一撥。

(以上為“三類青年”定義)

所以如今不少片方(包括導演本人)也儘量在影片營銷期間規避“文藝片”的字眼,生怕觀眾乃至影城看到這個字眼就本能地把它和“爛片”聯繫在一起。似乎只要提到“文藝片”,就意味着“票房差”和“不賺錢”,容易讓人先代入這種印象,並直接導致排片受影響。

其實這也是一種對自身影片不自信的態度,這種態度同樣不限於“文藝片”這個模糊的片種,國內很多影視劇在營銷過程中多少都有些避諱,而真正能夠從結果中得到的反饋就是同時期內整個市場對“文藝片”的接受程度——

觀眾能否理解、共情一部電影作品?是否願意為這部作品買單?

這個話題涵蓋的方面太多,這裏僅就目前文藝片面臨的市場環境略述一二。

01

小眾市場

寫文章之前有位做發行的朋友用一個小時的時間勸我不要寫,他説數據不好看。因為文藝片的票房數據對於整個中國(內地)電影市場而言佔比及實際票房收入(不含佔座買場次、買票房等越軌行為)慘不忍睹。

實際情況也確實如他所言,(據貓眼專業版數據顯示)2024年中國電影總票房為425.02億元,國產文藝片票房為39.8億,佔比6.3%,但這個佔比較2023年的5.1%已經增長了1.2個百分點。

這個成績目前業內分析主要源於《草木人間》(據貓眼專業版數據顯示,2024年4月3日上映,票房1.21億)等文藝片的口碑發酵,直接帶動票房過億。此外藝聯(藝術電影放映聯盟)逐年擴大覆蓋範圍,吸納了不少文藝片的固定觀眾,且受眾也在穩定增長。

另外從檔期分佈上看,文藝片票房多集中在非熱門檔期,避開了商業片競爭。但票房還是體現在區域差異上,即一線城市票房佔比超過60%,三、四線城市佔比不足15%,再次驗證了“倉稟實”之於精神文明的重要性。

“口碑發酵”是文藝片破圈的重要因素,尤其是同檔期內其他類型片同質化擠壓的前提下,極有可能出現票房暴動的情況。

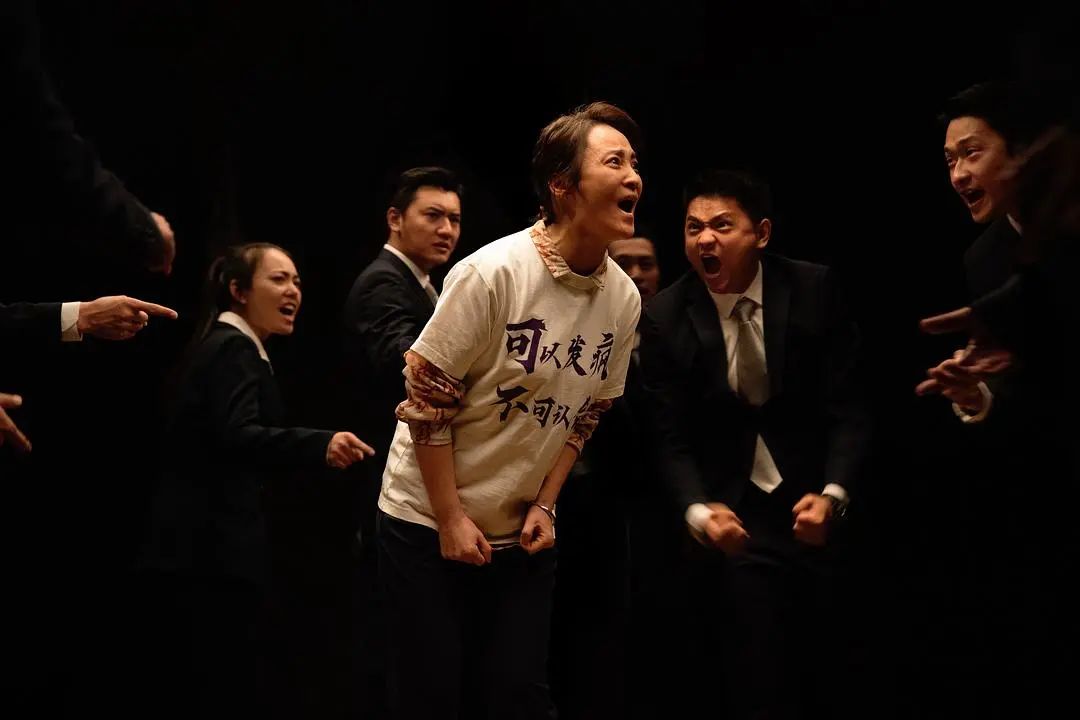

最典型的就是去年12月14日在內地上映的香港電影《破·地獄》,跨地域敍事、親情關係及直面生死的探討,本土文化與歷史(包括兩位主演本身的香港喜劇標籤及打破印象的表演)等,都為它贏得了大量自來水,最終為它在內地收穫2.1億的票房(截至2025年2月26日)。

是的,《破·地獄》和《草木人間》都是文藝片,因為歸類上都屬於“劇情”類,脱離了商業片必要承載的如“科幻、喜劇、驚悚、武俠”等屬性。

所以我那位朋友提到的“文藝片”在他的理解範疇內基本屬於前述的“三類青年定義”的“文藝片”,也是院線—影城避之不及的文藝片:

沒有任何可以“當打”的商業元素,純靠小眾範圍傳播,且在某瓣平台及藝聯院線分線發行上映的影片。

這類影片的票房驅動全靠電影節公映後的獎項效應及上映後的口碑裂變。

與《生息之地》類似的則是台灣導演楊德昌(自編自導自演)的《一一》,同樣講述來自家庭中各個成員所代表的不同年齡階段,闡述人生中的成長曆程的故事。

電影《一一》

另外説一句,楊德昌的《一一》在台灣地區和其他地區的票房收益是119.6萬美元,在內地知名度不高,同樣僅限於小眾影迷。

02

古往今來

回到“文藝片如何吸引觀眾”這個話題上。

簡單地理解這個話題,就觸及到大多數文藝片必須面對的短板:

市場氛圍及觀眾喜好。

片方(包括導演)面對市場的訴求很多,有的僅限於回本,有的只是重在表達,還有的純粹在於滿足自己的夢想。如果電影投放市場後能夠在票房上能夠體現,甚至還能賺錢,那必然要大書特書一番。

實際上這種情況很少,通過以上全年票房數據不難發現就目前看來,“獎項”與電影票房未必能形成必然的聯繫,最終還是要迎合觀眾(主流)的口味。

如果缺乏商業元素支撐,那麼很難吸引觀眾。就像《美姐》(2013年10月18日上映)在某地影城排片時,因為只有兩個觀眾買票導致影城當天直接取消場次。出現這種情況的還有《北方一片蒼茫》(2018年7月20日上映)。後者至今仍被某些影視區UP主奉為神作,但在當年上映時都沒有受到觀眾特別的青睞。

院線-影城(藝聯除外)基於電影排片的邏輯很簡單:

一、在遵循院線統一排片指導的框架內,視當地當天場次及觀影羣體反饋情況自由安排。

二、視影片市場營銷的熱度及觀眾口碑調整當天場次。

三、商業元素必須納入排片考量範疇。

以北京為例,座標朝陽門CBD商圈的某影城經理特別強調了單場次對影城單日經營成本的影響:

“為一部叫好不叫座的電影安排場次,最終損失的是我(影城),因為只要一開場,機器損耗、水電人工和場次資源都是損耗,我不能為幾個觀眾搭進去整個影城的營收。除非是專門安排的觀影團有基礎盈利保證,否則對於明顯缺乏市場熱度的電影,大家(影城)都不會太熱情。”

而且他特別提到了傳統意義上的“文藝片”特質:

“有些影片不具備普羅大眾的審美情趣和喜好傾向,它(們)更適合在私人影院或居家觀影。將它置於同樣以商業價值為主要運營目的的影城內上映,本身就是個錯誤。”

包括在某些權威平台上對部分影片的評分,也會納入影城經理們的具體執行排片考量中。

“對於上映前後的影片,無論類型一般只看熱議話題和上映當天後真實的觀影反饋。排除宣發營銷的操作,觀眾的口碑發酵才是最能影響排片的因素。此外一切都不採納。畢竟觀眾才是買方市場。”

那麼藝聯作為文藝片最後的陣地,自然愈發凸顯出其維護這一“片種”的重要性——

只有在這裏,“文藝片”受眾才是相對集中的“買方”。即便如此,藝聯在考量排片時,也會根據影片質量、電影主題和片方訴求等綜合安排,並不是所有“文藝片”都能在藝聯院線取得勝利。

它同樣牽涉到文藝片的難言之隱:

單部電影,尤其是獨立製作的文藝片的營銷成本,相較於商業片或投資甚大的文藝片,一般中小體量的文藝片(包括小成本商業片)的宣發佔比通常不會超過5%~12%,超過這個佔比就意味着這類影片面臨的市場風險更大,除非片方對影片有極強的商業運作能力和市場信心,否則單就陣地宣發物料和衍生品投放這一項,他們也能把主要物料集中在一線城市的若干陣地,三、四線城市因其觀影傾向和其他原因只能放棄。

電影《草木人間》

營銷層面則更談不上“大手筆”,目前整體市場中75%的觀眾依然會根據營銷熱度選擇去影院選擇相對熱度較高的電影,小眾題材或本身內容(畫面、鏡頭、台詞)晦澀難懂的一些文藝片則無法提起觀影興趣。

除去成本原因,這些固有印象和觀影“避險”觸感也確實需要一部分文藝片創作者自己承擔責任。

03

雅俗共賞

長久以來,一些文藝片愛好者及創作者對觀影市場的訴求與氛圍的漠然與無視(國內外)導致文藝片(狹義)曲高和寡的主要原因。

電影作為商業產品,追求其利益最大化才是片商和院線-影城的主要目的,脱離這個目的談及的一切創作或許可以擺上桌,但不應成為唯一的話題。

以好萊塢為例,商業片歷來都是支撐,一部《阿凡達》的商業價值可能相當於一百部奧斯卡最佳影片《愛樂之城》,這也是全世界都向好萊塢學習商業模式的原因,而非像歐洲同行那樣鍾情於拍文藝片。

至於“評分”高低則完全沒有意義,依然以《阿凡達》為例,幾乎所有文藝片愛好者(創作者)都對這種類型的商業片嗤之以鼻,但其創造的商業價值(含税收)和視覺革命,帶動了整個美國乃至世界的銀幕革命——

迎合大眾訴求,放棄小眾喜好。

如此才有了更進一步的市場價值的開發。

市場價值提升,一種影像藝術才得以有延續的可能。

或者再稍微擴展閲讀一下:

許多商業片也在基於觀眾理解的層面上融入了藝術化的表達與解讀。包括一些原本小眾題材的電影邀請知名度高的演員參與演出或擔當主演,商業元素拉滿,才讓觀眾有了觀影的慾望。

簡單、通俗、新鮮、刺激,再加上一些能夠牽引觀眾情緒的細節,如果再加上共情力,商業片也能在藝術領域達成完美的效果。

比如《你好,李煥英》和《熱辣滾燙》,雖然是喜劇片,但它融合了文藝的表達,並非一味追求商業化的電影敍事。當然,它也逃不脱因為票房成功帶來的非議。但反觀較為“純粹”的文藝片,重結構、輕敍事的通病對於普通觀影羣眾來説就很要命了:

無論若干年後是否成為經典,對於當時的觀眾來説,走進影院去看一場需要動腦子“解構”的電影並不是明智的選擇。

這方面許鞍華和侯孝賢就屬於特別能“扛”的人:

許鞍華選擇繼《天水圍的日與夜》之後再度用文藝片的形式講述香港市民生活,打造了一部《桃姐》(2012年),但遍尋投資不着,最後劉德華填補了資金才得以讓其順利開工。

《刺客聶隱娘》(2015年)雖然掛着“古裝武俠”的名頭,但拍攝手法和鏡頭呈現乃至演員台詞都文藝氣息十足,開場數分鐘的“空鏡”更曾引發一度爭議。侯孝賢本人也説過,拍攝期間資金經常告急,演員幾度更換,最後勉強上映。

它們都不符合一部電影立足市場的基本邏輯,即資方熱衷和觀眾喜好。

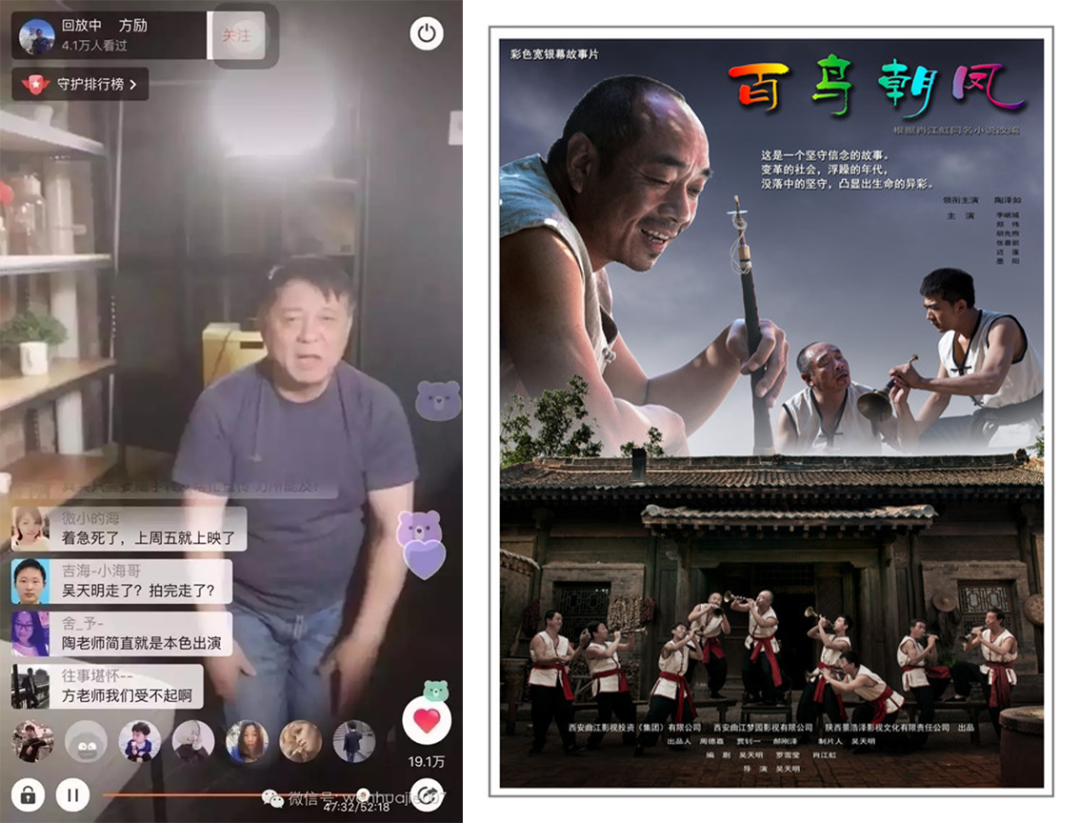

到了2016年,方勵更是為了電影《百鳥朝鳳》(類型:文藝、劇情)驚天一跪,懇請影院排片,於當年成為爭議話題。不過結果是好的:

1207.5萬美元票房。

很難説這個票房結果沒有電影之外的成因。只是對於文藝片來説,它在當年是一個奇蹟。

反觀今時今日的文藝片市場現狀,儘管市場份額增速緩慢,至少依然在增長,觀影羣體也在凸顯出年輕化的趨勢。因此面對整個電影市場更應該有一種客觀、勇敢的態度,而非陷入“文藝俱樂部”中營造小眾審美情趣。

當然,“三類青年”定義在未來還是一種普遍的對“文藝片”的評價印象。這種印象短期內無法改變,或許也無需改變。

市場需要“文藝片”作為補充,只是 “雅俗之爭”無需成為彼此敵視、互相嘲笑的矛盾,文藝片已經有爆款出現,大家只需要從中學習、理解並繼續支持即可。