一個人的機鋒,眾人的智慧~《詩經》的起源和解讀_風聞

东苏闲人-一张琴,一壶酒,一溪云,做个闲人。3小时前

關於詩經的起源和解讀,這篇文章是寫的極好的,推薦給各位朋友。

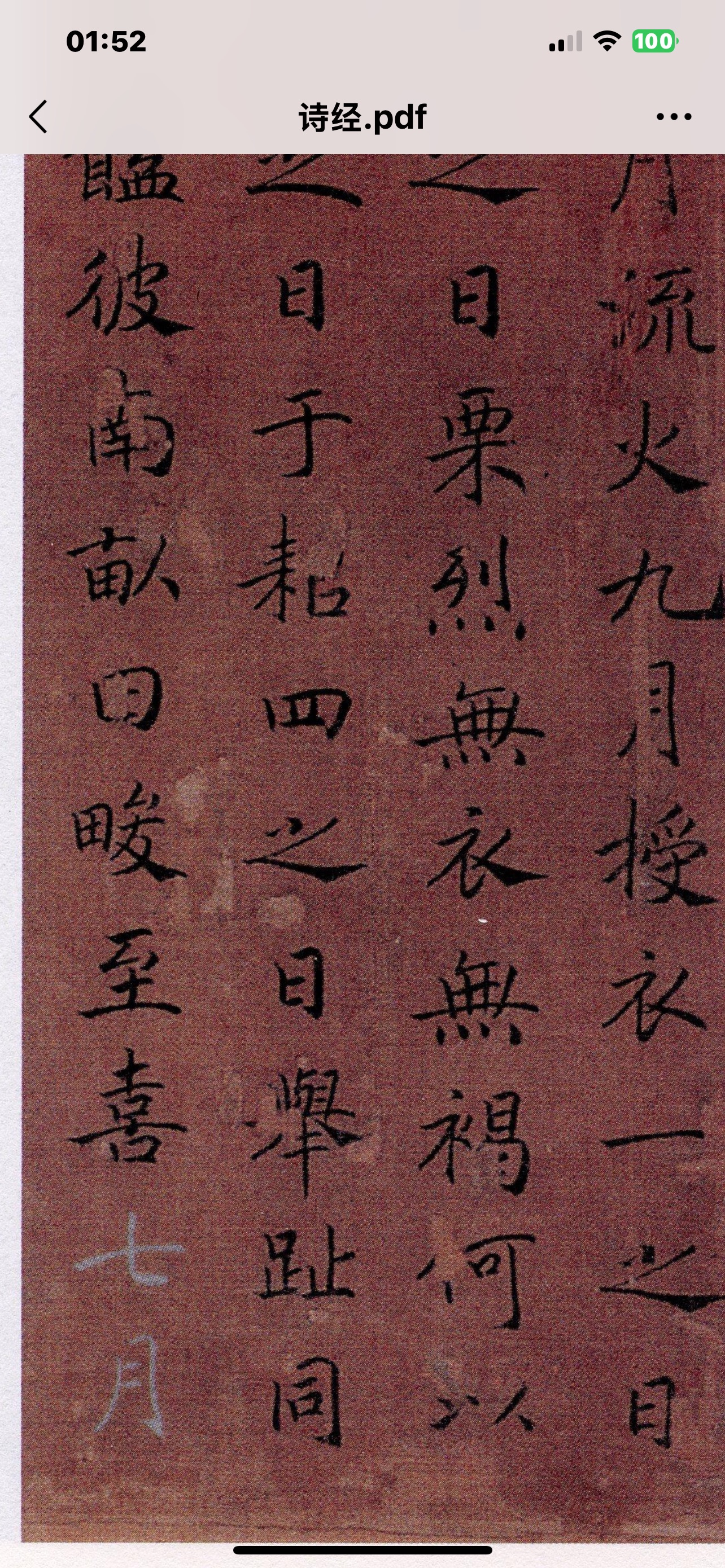

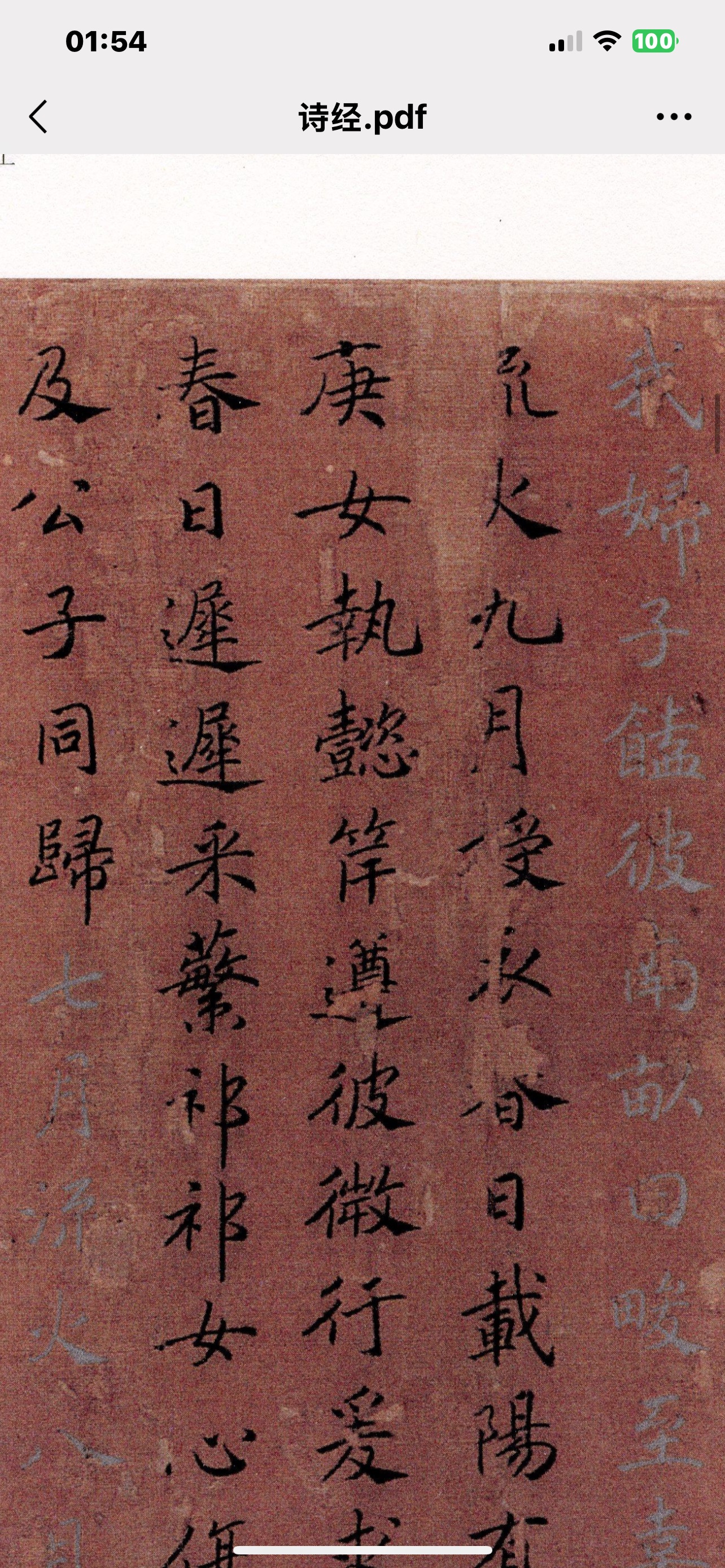

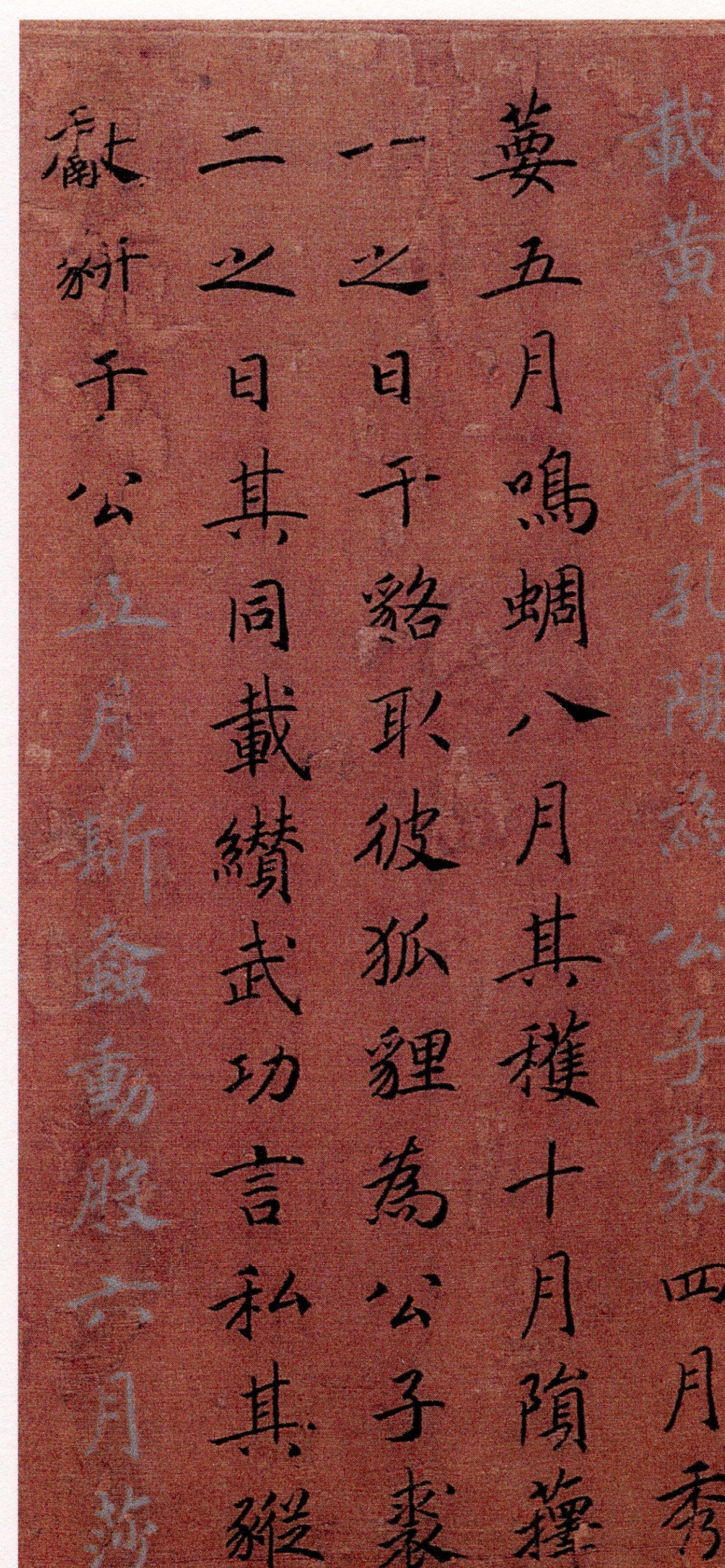

詩經

詩經

馬和之等書畫 故宮博物院藏

詩的源頭是歌謠。上古時候,沒有文字,只有唱的歌謠,沒有寫的詩。一個人高興的時候或悲哀的時候,常願意將自己的心情訴説出來,給別人或自己聽。日常的言語不夠勁兒,便用歌唱;一唱三嘆的叫別人迴腸蕩氣。唱嘆再不夠的話,便手也舞起來了,腳也蹈起來了,反正要將勁兒使到了家。碰到節日,大家聚在一起酬神作樂,唱歌的機會更多。或一唱眾和,或彼此競勝。傳説葛天氏的樂八章,三個人唱,拿着牛尾,踏着腳,似乎就是描寫這種光景的。歌謠越唱越多,雖沒有書,卻存在人的記憶裏。有了現成的歌兒,就可借他人酒杯,澆自己塊壘;隨時揀一支合式的唱唱,也足可消愁解悶。若沒有完全合式的,儘可刪一些、改一些,到稱意為止。流行的歌謠中往往不同的詞句並行不悖,就是為此。可也有經過眾人修飾,成為定本的。歌謠真可説是“一人的機鋒,多人的智慧”了。

歌謠可分為徒歌和樂歌。徒歌是隨口唱,樂歌是隨着樂器唱。徒歌也有節奏,手舞足蹈便是幫助節奏的;可是樂歌的節奏更規律化些。樂器在中國似乎早就有了,《禮記》裏説的土鼓土槌兒、蘆管兒,也許是我們樂器的老祖宗。到了《詩經》時代,有了琴瑟鐘鼓,已是洋洋大觀了。歌謠的節奏,最主要是靠重疊或復沓;本來歌謠以表情為主,只要翻來覆去將情表到了家就成,用不着費話。重疊可以説是歌謠的生命,節奏也便建立在這上頭。字數的均齊,韻腳的調協,似乎是後來發展出來的。有了這些,重疊才在詩歌裏失去主要的地位。

歌謠可分為徒歌和樂歌。徒歌是隨口唱,樂歌是隨着樂器唱。徒歌也有節奏,手舞足蹈便是幫助節奏的;可是樂歌的節奏更規律化些。樂器在中國似乎早就有了,《禮記》裏説的土鼓土槌兒、蘆管兒,也許是我們樂器的老祖宗。到了《詩經》時代,有了琴瑟鐘鼓,已是洋洋大觀了。歌謠的節奏,最主要是靠重疊或復沓;本來歌謠以表情為主,只要翻來覆去將情表到了家就成,用不着費話。重疊可以説是歌謠的生命,節奏也便建立在這上頭。字數的均齊,韻腳的調協,似乎是後來發展出來的。有了這些,重疊才在詩歌裏失去主要的地位。

有了文字以後,才有人將那些歌謠記錄下來,便是最初寫的詩了。但記錄的人似乎並不是因為欣賞的緣故,更不是因為研究的緣故。他們大概是些樂工,樂工的職務是奏樂和唱歌;唱歌得有詞兒,一面是口頭傳授,一面也就有了唱本兒。歌謠便是這麼寫下來的。我們知道春秋時的樂工就和後世闊人家的戲班子一樣,老闆叫作太師。那時各國都養着一班樂工,各國使臣來往,宴會時都得奏樂唱歌。太師們不但得蒐集本國樂歌,還得蒐集別國樂歌。不但蒐集樂詞,還得蒐集樂譜。那時的社會有貴族和平民兩級。太師們是伺候貴族的,所蒐集的歌兒自然得合貴族們的口味;平民的作品是不會入選的。他們搜得的歌謠,有些是樂歌,有些是徒歌。徒歌得合樂才好用。合樂的時候往往得增加重疊的字句或章節,便不能保存歌詞的原來樣子。除了這種蒐集的歌謠以外,太師們所保存的還有貴族們為了特種事情,如祭祖、宴客、房屋落成、出兵、打獵等等作的詩。這些可以説是典禮的詩。又有諷諫、頌美等等的獻詩;獻詩是臣下作了獻給君上,準備讓樂工唱給君上聽的,可以説是政治的詩。太師們保存下這些唱本兒,帶着樂譜;唱詞兒共有三百多篇,當時通稱作“詩三百”。到了戰國時代,貴族漸漸衰落,平民漸漸抬頭,新樂代替了古樂,職業的樂工紛紛散走。樂譜從此就亡失,但是還有三百來篇唱詞兒流傳下來,便是後來的《詩經》了。

有了文字以後,才有人將那些歌謠記錄下來,便是最初寫的詩了。但記錄的人似乎並不是因為欣賞的緣故,更不是因為研究的緣故。他們大概是些樂工,樂工的職務是奏樂和唱歌;唱歌得有詞兒,一面是口頭傳授,一面也就有了唱本兒。歌謠便是這麼寫下來的。我們知道春秋時的樂工就和後世闊人家的戲班子一樣,老闆叫作太師。那時各國都養着一班樂工,各國使臣來往,宴會時都得奏樂唱歌。太師們不但得蒐集本國樂歌,還得蒐集別國樂歌。不但蒐集樂詞,還得蒐集樂譜。那時的社會有貴族和平民兩級。太師們是伺候貴族的,所蒐集的歌兒自然得合貴族們的口味;平民的作品是不會入選的。他們搜得的歌謠,有些是樂歌,有些是徒歌。徒歌得合樂才好用。合樂的時候往往得增加重疊的字句或章節,便不能保存歌詞的原來樣子。除了這種蒐集的歌謠以外,太師們所保存的還有貴族們為了特種事情,如祭祖、宴客、房屋落成、出兵、打獵等等作的詩。這些可以説是典禮的詩。又有諷諫、頌美等等的獻詩;獻詩是臣下作了獻給君上,準備讓樂工唱給君上聽的,可以説是政治的詩。太師們保存下這些唱本兒,帶着樂譜;唱詞兒共有三百多篇,當時通稱作“詩三百”。到了戰國時代,貴族漸漸衰落,平民漸漸抬頭,新樂代替了古樂,職業的樂工紛紛散走。樂譜從此就亡失,但是還有三百來篇唱詞兒流傳下來,便是後來的《詩經》了。

《禮記》是稽考中國儒家思想和先秦時期禮儀制度的一部重要典籍,與《周禮》《儀禮》合稱“三禮”。《禮記》相傳為孔子弟子及後來學者所記。後經戴德、戴聖二人收集整理,故又有《大戴禮記》《小戴禮記》之稱,《小戴禮記》即今日通行的《禮記》。《禮記》共二十卷四十九篇,內容廣博,包括政治學、倫理學、教育學、哲學、農學等,是研究上古社會生活,特別是儒家思想的重要資料。

《禮記》是稽考中國儒家思想和先秦時期禮儀制度的一部重要典籍,與《周禮》《儀禮》合稱“三禮”。《禮記》相傳為孔子弟子及後來學者所記。後經戴德、戴聖二人收集整理,故又有《大戴禮記》《小戴禮記》之稱,《小戴禮記》即今日通行的《禮記》。《禮記》共二十卷四十九篇,內容廣博,包括政治學、倫理學、教育學、哲學、農學等,是研究上古社會生活,特別是儒家思想的重要資料。

《左傳》原名《左氏春秋》,相傳為戰國時期魯國史官左丘明所作。後人將它配合《春秋》作為解經之書,稱《春秋左氏傳》,簡稱《左傳》。它與《春秋公羊傳》《春秋穀梁傳》合稱“春秋三傳”。《左傳》實質上是一部獨立撰寫的史書,系統而具體地記述了春秋時期各國的政治、軍事、外交等方面的重大事件。

“詩言志”是一句古話,“誌”這個字就是“言”“志”兩個字合成的。但古代所謂“言志”和現在所謂“抒情”並不一樣;那“志”總是關聯着政治或教化的。春秋時通行賦詩。在外交的宴會里,各國使臣往往得點一篇或幾篇詩叫樂工唱。這像現在的請客點戲,不同處是所點的詩句必加上政治的意味。這可以表示這國對那國或這人對那人的願望、感謝、責難等等,都從詩篇裏斷章取義。斷章取義是不管上下文的意義,只將一章中一兩句拉出來,就當前的環境,作政治的暗示。如《左傳》襄公二十七年,鄭伯宴晉使趙孟於垂隴,趙孟請大家賦詩,他想看看大家的“志”。子太叔賦的是《野有蔓草》。原詩首章雲:“野有蔓草,零露漙兮。有美一人,清揚婉兮。邂逅相遇,適我願兮。”子太叔只取末兩句,藉以表示鄭國歡迎趙孟的意思,上文他就不管。全詩原是男女私情之作,他更不管了。可是這樣辦正是“詩言志”;在那回宴會里,趙孟就和子太叔説了“詩言志”這句話。

到了孔子時代,賦詩的事已經不行了,孔子卻採取了斷章取義的辦法,用詩來討論做學問做人的道理。“如切如磋,如琢如磨”,本來説的是治玉,將玉比人。他卻用來教訓學生做學問的工夫。“巧笑倩兮,美目盼兮,素以為絢兮”,本來説的是美人,所謂天生麗質。他卻拉出末句來比方作畫,説先有白底子,才會有畫,是一步步進展的;作畫還是比方,他説的是文化,人先是樸野的,後來才進展了文化——文化必須修養而得,並不是與生俱來的。他如此解詩,所以説“思無邪”一句話可以包括“詩三百”的道理;又説詩可以鼓舞人,聯合人,增加閲歷,發泄牢騷,事父事君的道理都在裏面。孔子以後,“詩三百”成為儒家六經之一。《莊子》和《荀子》裏都説到“詩言志”,那個“志”便指教化而言。

到了孔子時代,賦詩的事已經不行了,孔子卻採取了斷章取義的辦法,用詩來討論做學問做人的道理。“如切如磋,如琢如磨”,本來説的是治玉,將玉比人。他卻用來教訓學生做學問的工夫。“巧笑倩兮,美目盼兮,素以為絢兮”,本來説的是美人,所謂天生麗質。他卻拉出末句來比方作畫,説先有白底子,才會有畫,是一步步進展的;作畫還是比方,他説的是文化,人先是樸野的,後來才進展了文化——文化必須修養而得,並不是與生俱來的。他如此解詩,所以説“思無邪”一句話可以包括“詩三百”的道理;又説詩可以鼓舞人,聯合人,增加閲歷,發泄牢騷,事父事君的道理都在裏面。孔子以後,“詩三百”成為儒家六經之一。《莊子》和《荀子》裏都説到“詩言志”,那個“志”便指教化而言。

但春秋時列國的賦詩只是用詩,並非解詩;那時詩的主要作用還在樂歌,因樂歌而加以借用,不過是一種方便罷了。至於詩篇本來的意義,那時原是很明白,用不着討論。到了孔子時代,詩已經不常歌唱了,詩篇本來的意義,經過了多年的借用,也漸漸含糊了。他就按着借用的辦法,根據他教授學生的需要,斷章取義地來解釋那些詩篇。後來解釋《詩經》的儒生都跟着他的腳步走。最有權威的毛氏詩傳和鄭玄詩箋差不多全是斷章取義,甚至斷句取義——斷句取義是在一句、兩句里拉出一兩個字來發揮,比起斷章取義,真是變本加厲了。

毛氏有兩個人:一個毛亨,漢時魯國人,人稱謂大毛公,一個毛萇,趙國人,人稱為小毛公;是大毛公創始《詩經》的註解,傳經小毛公,在小毛公手裏完成的。鄭玄是東漢人,他是專給毛傳作箋的,有時也採取別家的解説;不過別家的解説在原則上也還和毛氏一鼻孔出氣,他們都是以史證詩。他們接受了孔子“無邪”的見解,又摘取了孟子的“知人論世”的見解,以為用孔子的詩的哲學,別裁古代的史説,拿來證明那些詩篇是什麼時代作的,為什麼事作的,便是孟子所謂“以意逆志”。其實孟子所謂“以意逆志”倒是書要看全篇大意,不可拘泥在字句上,與他們不同。他們這樣猜出來的作詩人的志,自然不會與作詩人相合,但那種志倒是關聯着政治教化而與“詩言志”一語相合的。這樣的以詩證詩的思想,最先具體的表現在《詩序》裏。

《詩序》有《大序》《小序》。《大序》好像總論,託名子夏,説不定是誰作的。《小序》每篇一條,大約是大、小毛公作的。以史證詩,似乎是《小序》的專門任務;傳裏雖也偶然提及,卻總以訓詁為主,不過所選的字義,意在助成序説,無形中有個一定方向罷了。可是《小序》也還是泛説的多,確指的少。到了鄭玄,才更詳密的發展了這個條理。他按着《詩經》中的國別和篇次,系統的附合史料,編成了《詩譜》,差不多給每篇詩確定了時代;《箋》中也更多的發揮了作為各篇詩的背景和歷史。以史證詩,在他手裏算是集大成了。

《大序》説明詩的教化作用;這種作用似乎建立在風、雅、頌、賦、比、興,所謂“六義”上。《大序》只解釋了風、雅、頌。説風是風化(感化)、諷刺的意思,雅是正的意思,頌是形容盛德的意思。這都是按着教化作用解釋的。照近人的研究,這三個字大概都從音樂得名。風是各地方的樂調,《國風》便是各國土樂的意思。雅就是“烏”字,似乎描寫這種樂的嗚嗚之音。雅也就是“夏”字,古代樂章叫作“夏”的很多,也許原是地名或族名。雅又分《大雅》《小雅》,大約也是樂調不同的緣故。頌就是“容”字,容就是“樣子”;這種樂連歌帶舞,舞就有種種樣子了。風、雅、頌之外,其實還該有個“南”。南是南音或南調,《詩經》中的《周南》《召南》的詩,原是相當於現在河南、湖北一帶地方的歌謠。《國風》舊有十五,分出二南,還剩十三;而其中邶、鄘兩國的詩,現經考定,都是衞詩,那麼只有十一《國風》了。頌有《周頌》《魯頌》《商頌》,《商頌》經考定實是《宋頌》。至於蒐集的歌謠,大概是在二南、《國風》和《小雅》裏。

賦、比、興的意義,説數最多。大約這三個名字原都含有政治和教化的意味。賦本是唱詩給人聽,但在《大序》裏,也許是“直鋪陳今之政教善惡”的意思。比、興都是《大序》所謂“主文而譎諫”:不直陳而用譬喻叫“主文”,委婉諷刺叫“譎諫”。説的人無罪,聽的人卻可警誡自己。《詩經》裏許多譬喻就在比興的看法下,斷章斷句的硬派作政教的意義了。比、興都是政教的譬喻,但在詩篇發端的叫作興。《毛傳》只在有興的地方標出,不標賦、比;想來賦義是易見的,比、興雖都是曲折成義,但興在發端,往往關係全詩,比較更重要些,所以便特別標出了。《毛詩》標出的興詩,共一百十六篇,《國風》中最多,《小雅》第二;按現在説,這兩部分蒐集的歌謠多,所以譬喻的句子也便多了。

朱自清(1898 - 1948),原名自華,字佩弦,號秋實,江蘇東海人,中國現代著名散文家、詩人。主要作品有詩文集《蹤跡》、散文集《背影》《歐遊雜記》等。

(選自朱自清《經典常談》)

《詩》有六義:風、雅、頌,賦、比、興。前三項,《詩》之性質;後三項,《詩》之作風(法)。

詩人富幻想者好用比,如李白;老杜偏於賦,皇皇大篇,直陳其事,故有“詩史”之稱。太白號稱仙才,以其富於幻想、聯想;天才,多用比也。其實,興,湊韻而已,沒講兒。“小螞蚱,土裏生。前腿爬,後腿蹬。長上翅,翅稜稜。”——賦也。“小板凳,朝前移,爹爹喝酒娘陪着。”——興也。興只有兒歌中保有的最古、最幼稚。

詩有敍事、寫景、抒情。

抒情詩最易寫。“國風”中亦以抒情詩為多,無論其寫得美麗或沉痛。美麗可感動人之感覺,沉痛可感動人之感情。

寫景:大自然,風月、山水,原是美的。寫景亦可寫得美麗沉痛,景中有情。

最難寫的是敍事的詩。難於寫得美,因少幻想。如白居易《長恨歌》,自開始至貴妃死都寫得不好,勉強湊合,幾不成詩。至“忽聞海上有仙山”才寫得好了。“上窮碧落下黃泉,兩處茫茫皆不見”,頗有老杜氣概。較為自在從容,因此乃幻想,故易寫。此外就是“傳奇”的,也易寫得好。如《琵琶行》,雖無《長恨歌》之奇情壯彩,而尚能動人,便因其為“傳奇”的。(傳奇,此乃翻譯,實應為浪漫的[Romantic],非真實的。)其不同於幻想者,幻想是鬼神的,傳奇是人事的,而二者有一相同點,即全為非真實的。

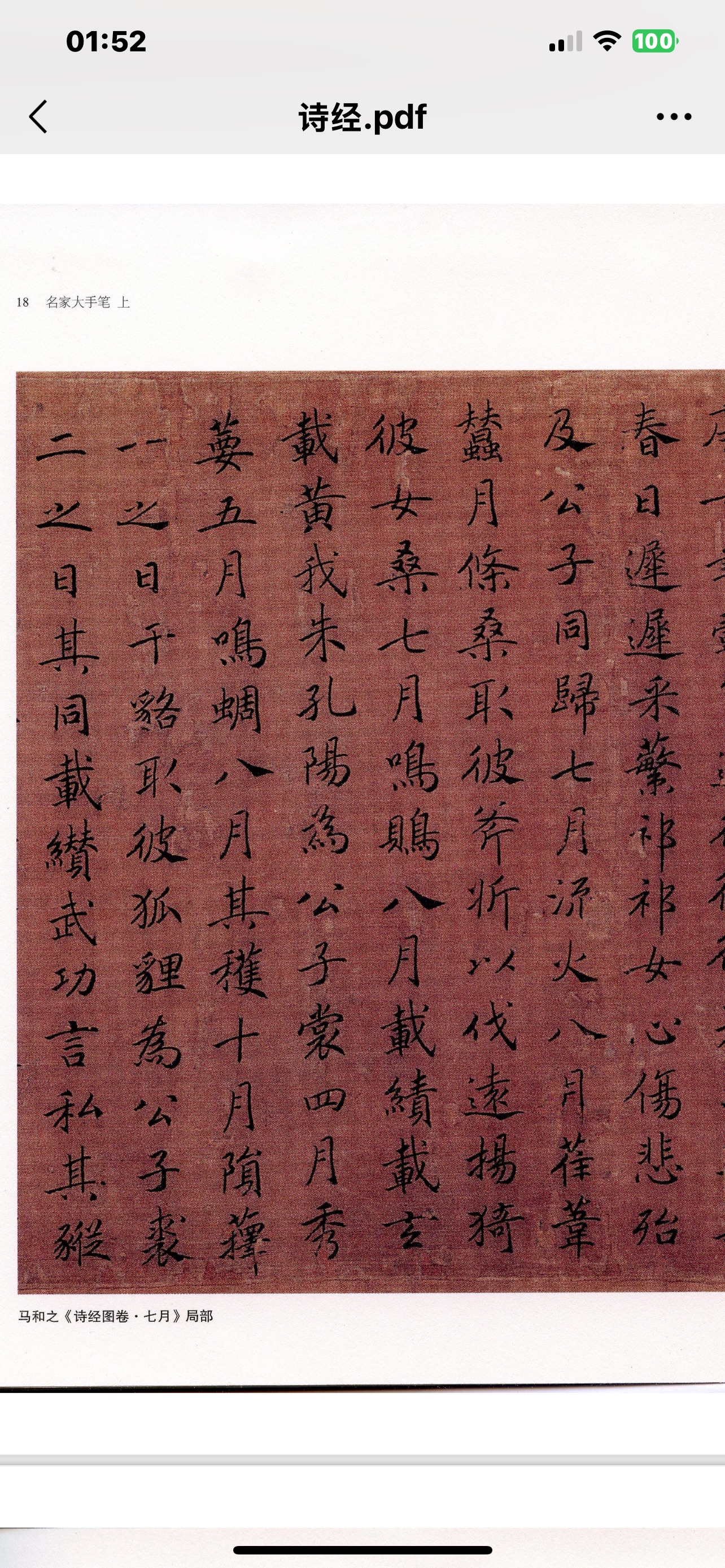

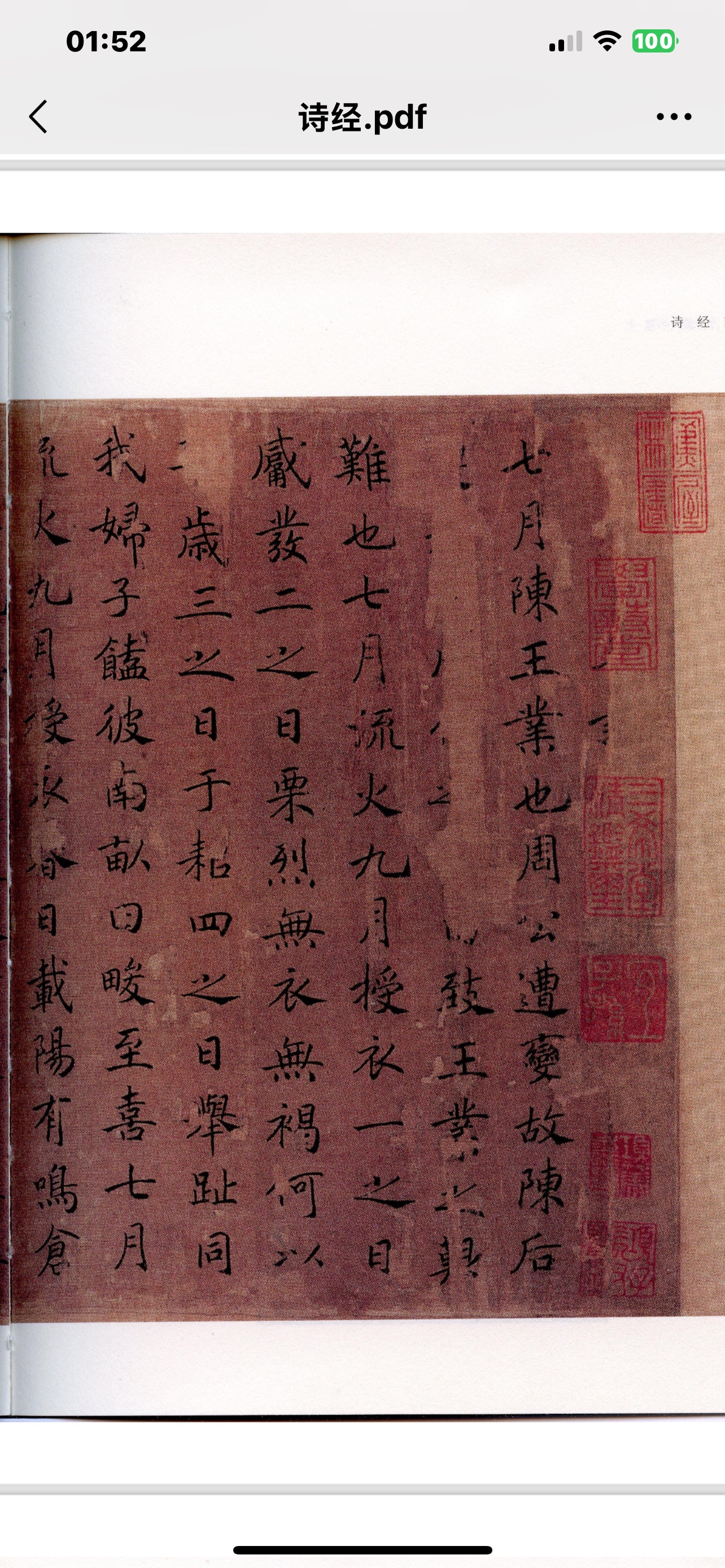

《詩經·豳風·七月》真是一篇傑作。唯有《七月》一類詩難寫,沒有一點幻想色彩,也沒有一點傳奇色彩,全是真實的,故難寫成詩。

所謂難寫,並非不能寫;難,是我們才力不到。天地間事物沒有不能寫成詩的。《七月》所寫是老百姓平常人的平常生活,難寫而寫出來了,而且寫的是詩;不是日記,不是有韻散文,不是賬本子。(我們寫日常生活,不是日記,便是記賬。)

所謂難寫,並非不能寫;難,是我們才力不到。天地間事物沒有不能寫成詩的。《七月》所寫是老百姓平常人的平常生活,難寫而寫出來了,而且寫的是詩;不是日記,不是有韻散文,不是賬本子。(我們寫日常生活,不是日記,便是記賬。)

同時,《七月》又是非個人的。《琵琶行》《長恨歌》皆有主人翁,是個人的。老杜名為“詩史”,但如其《北征》《奉先詠懷》,亦嫌其個人色彩太重,從其個人描寫中可看出別人亂離生活,雖然如此,但究竟是以自我作中心,少普遍性。普遍性令人想到近代所謂“集團”。近代作家提倡集團,但其作品仍是偏重個人而非集團性的。《七月》真是集團性的,不是寫的一兩個人,是寫豳地所有人民。

再其次,《七月》是平凡的,這與真實相近而實不同。歷史上許多真實事並不平凡。洋車伕的生活是平凡,也是真實。最要者,真實中還要有韻味,餘味不盡。寫“集團”,難的是調和,在團體中找出共同性;平凡是難於寫得偉大(神秘)。《琵琶行》是商人婦,《長恨歌》是楊玉環,而《七月》是豳地所有人民,比前二者偉大。

再其次,《七月》是平凡的,這與真實相近而實不同。歷史上許多真實事並不平凡。洋車伕的生活是平凡,也是真實。最要者,真實中還要有韻味,餘味不盡。寫“集團”,難的是調和,在團體中找出共同性;平凡是難於寫得偉大(神秘)。《琵琶行》是商人婦,《長恨歌》是楊玉環,而《七月》是豳地所有人民,比前二者偉大。

同時,《七月》又寫出中國人民之樂天性,這是好是壞很難説。如天真是好的,而天真是幼稚;坦白是好的,坦白是浮淺。中國人易於滿足現實,這就是樂天。樂天是保守,不長進;而樂天自有其偉大在,不是説它消極保守,是從積極上説,人必在自己職業中找到樂趣,才能做得好,有成就。《七月》寫人民生活,不得不謂之勤勞,每年每月都有事,而他們總是高高興興的。這樣的民族是有希望的,不會滅亡的。

《七月》從頭至尾是男性的詩,硬性的,陽剛,力的表現。力即美,但分言之,力與美又為二者,只言美偏於優美。但《七月》中僅第二章、第三章音節柔和調諧、優美、女性美。這一章先用陽聲韻,接着是後世的“四支”“五微”韻,細聲,是對比。前半宏大,後半纖細,前半偏動,後半偏靜。第一章前半言衣是顯説,後半言食是隱説,顯隱之別是文字上的;第二章動靜之別是音節上的。《七月》作者是男性,陽剛,但第二章寫女性美寫得真好,把女性的感覺感情都寫出來了。但一起兩句“七月流火,九月授衣”放在這裏真不調和;此是“興”也。此二句在第一章是“賦”,在第二章是“興”,以此二句引出以下九句。第三章“七月流火,九月授衣”二句“賦”與“興”皆而有之。

《七月》從頭至尾是男性的詩,硬性的,陽剛,力的表現。力即美,但分言之,力與美又為二者,只言美偏於優美。但《七月》中僅第二章、第三章音節柔和調諧、優美、女性美。這一章先用陽聲韻,接着是後世的“四支”“五微”韻,細聲,是對比。前半宏大,後半纖細,前半偏動,後半偏靜。第一章前半言衣是顯説,後半言食是隱説,顯隱之別是文字上的;第二章動靜之別是音節上的。《七月》作者是男性,陽剛,但第二章寫女性美寫得真好,把女性的感覺感情都寫出來了。但一起兩句“七月流火,九月授衣”放在這裏真不調和;此是“興”也。此二句在第一章是“賦”,在第二章是“興”,以此二句引出以下九句。第三章“七月流火,九月授衣”二句“賦”與“興”皆而有之。

清代牛運震《詩志》言《七月》:一、“平平常常,痴痴鈍鈍”;二、“充悦和厚”;三、“典則古雅”,“此一詩而備三體,又一詩中藏無數小詩,真絕大結構