作者高抬了!從電影《天國王朝》談特朗普正在實現那個美國衰落的預言_風聞

大眼联盟-19分钟前

“這裏是天國王朝,或者什麼都不是。”

《天國王朝》是著名導演雷德利·斯科特指導,在2005年上映的講述十字軍東征的歷史劇。雷德利·斯科特本人對這部劇作寄予厚望,但是該電影上映後卻在美國市場不叫座,氣的老雷頭大罵美國老百姓不懂藝術。

但是多年後回看,你會發現《天國王朝》中的很多橋段寓意確實是很深刻的,比如電影中有一個橋段,講耶路撒冷王國的雄主“麻風王”鮑德温四世去世之後,王國內部出現激進派與温和派的撕裂與爭奪,醫院騎士團團長建議主角巴里安發動一場血腥的宮廷政變,用暴力清除掉激進派力量,掌握政權、迎娶公主、並進而維持國家穩定。

但面對這個選項,巴里安最終選擇了放棄,在回答為什麼要這樣做的時候,巴里安只是簡單的説了一句:“這裏是天國王朝,或者,它什麼都不是。”

這話孤立的看,似乎簡直幼稚迂腐,革命麼、政治鬥爭麼,而且那還是中世紀,不是請客吃飯,怎麼能由得如此温良恭儉讓呢?

但是如果你把老雷頭的導演剪輯版看完,你就能讀懂他設計這個台詞背後的邏輯:

耶路撒冷這個王國,不同於其他的中世紀王國,它是一個憑藉信仰建立的武裝移民國家。西歐的十字軍民從歐洲不同的地方萬里迢迢跑到中東去開闢這樣一片殖民地,並在那裏封邦建國,其所持的共同動力,就是對上帝的共同信仰,所以不管建立過程多麼血腥、殘酷,這個國家在維繫了兩百年後,它名義上的法統必須是正義的,如果主角巴里安採取醫院騎士團團長的方案,以公開的、血腥清洗的方式強行奪取權力,固然可以一時維繫住耶路撒冷王國的法統,但由於道義法統的失去,這個國家的精神凝聚力將就此終結,它與其歐洲盟友同氣連枝的盟友關係也將崩解,而失去了內部聚合力和外部道義感召力的耶路撒冷王國將迅速虛弱下去,被薩拉丁的大軍所吞沒,滅亡是早晚必然到來的事情。

所以主角説“這裏是天國王朝,或者什麼都不是。”——耶路撒冷王國如果不能保有它的道義,那麼它什麼都不是,這座山巔之城的毀滅必然將至。

當然,老雷一直喜歡在他的歷史劇中魔改歷史,在真實的歷史當中,耶路撒冷的最後保衞者巴里安沒有如此的歷史後見之明,去説出這樣的名句。但一切歷史都是當代史,雷德利·斯科特在這部電影中明寫的是耶路撒冷王國,但從種種細節中你分明能看到他在暗喻另一個國家。

那就是美國。

的確,現實中的美國與電影中的耶路撒冷王國其實有太多的相似之處——它們最初由一羣歐洲的武裝移民憑藉信仰、刀劍在異邦異土上開闢的國度,它在建立之後,都曾對歐洲國家的移民形成強烈的感召。

電影中借主角巴里安父親之口如此描述耶路撒冷王國,説在這個地方舊世界的乞丐可以變得像國王一樣富有……其實歷史上十字軍東征雖然也算是一次歐洲的大規模人口溢出,但貧瘠的中東土地並沒有提供這樣的魔力,這種“乞丐變國王”的夢想最令人熟知的用法是用來形容美國夢的。

還有電影中的耶路撒冷王國嚴重的意見撕裂,這個現象與其説是用來形容耶路撒冷,倒不如説更適合來形容今日的美國。

那麼假如這個比喻是成立的,有一個有趣的問題就呼之欲出:同為依靠信仰、道德感召建立的移民國家,美國會不會有一天也會面臨這樣抉擇?“這裏是天國王朝,或者什麼都不是。”

把這個問題再翻譯一下,其實就是美國這個國家,需不需要堅持某些道義。

在特朗普上台讓美國的整個外交內政發生大轉向,尤其是背信棄義的宣佈徹底對烏克蘭斷絕一切援助之後。我們經常可以聽到這樣一種為特朗普辯護的聲音,那就是這位總統做的挺對的,一個國家,就是自身利益優先的,就是應該優先顧自己,什麼承諾、什麼道義,在利益面前毛都不算一根,美國給歐洲提供保護和援助這麼多年了,理想主義的大旗抗累了,就不能歇一歇嗎?

這番説辭,在簡中互聯網上有時候比在英文媒體圈中還有市場,你看特朗普本人和其美國支持者還堅持説他是“自由世界的領袖”呢。咱這邊的無道德主義擁躉們已經把特朗普想象成一個“大行不顧細謹、大禮不辭小讓”、為了自身國家未來,甘做混蛋一切混蛋事、忍辱負重的偉大總統了。

可是這種敍事(準確的講,是想象)真的正確麼?

其實錯的蠻離譜的。

這個世界上有許多大國,可能單純靠民粹主義、或者實力主義外交就能活得很好,但不幸的是美國整個國家並不在此列。

其實很多人搞錯了一件事,美國在二戰後徹底展開的理想主義外交政策、滿世界派兵、撒錢,幫着各個盟友充當“世界警察”,其實並不主要是因為美國“心善”,而是這個國家的特殊國情使然。

至少第二次世界大戰後的美國的確已經不可逆走入了這樣一個節點——這裏天國王朝,或者什麼都不是。美國要麼充當世界領袖,要麼則將發展停滯或者淪落,在1929年的那種大蕭條中輾轉反側。中間並沒有其他的道路可選。

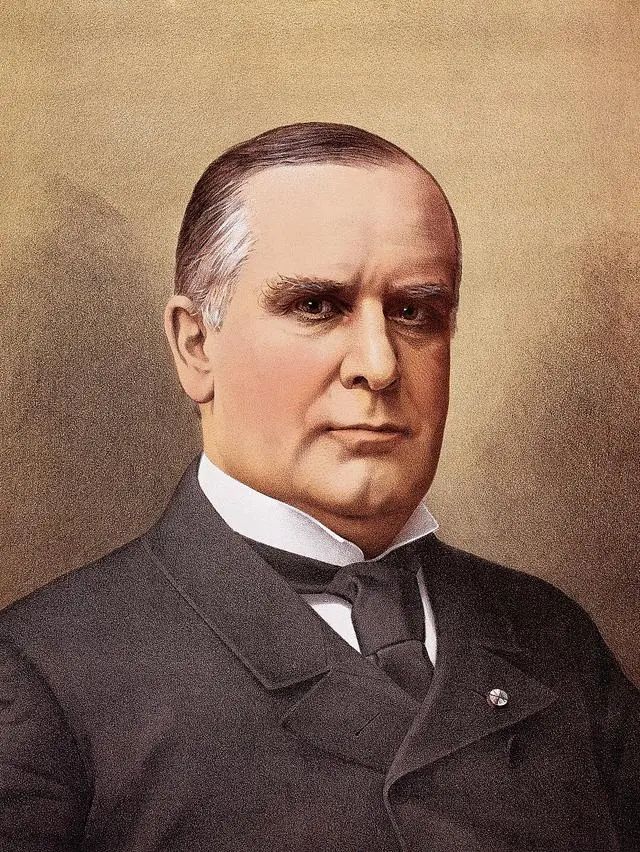

要想理解為什麼會有這個論斷,我們必須關注一位被特朗普頻繁提及的美國總統,威廉·麥金萊。

麥金萊是美國第25任總統,他任內的很多政策,確實和特朗普眼下搞得一些東西有形似之處,比如麥金萊主張用高關税壁壘保護美國的本土產業,又比如麥金萊在外交上執行非常極致的實利主義,任內發動美西戰爭,從衰落的西班牙手中奪取了古巴、菲律賓等殖民地。甚至麥金萊還曾籌劃對當時英國自治領的加拿大發動戰爭,以真正實現“美國人的美利堅”——把整個北美版圖混一起來。這一點倒是得到了特朗普至少口頭上的延續,特朗普在上任伊始,也曾經着力叫囂過一陣子要吞併加拿大乃至格陵蘭。

哦,對了,麥金萊和特朗普還有一點比較像,那就是他們都在競選演講活動中遭到過刺殺,只不過與特朗普的“躲子彈聖體”不同,麥金萊沒躲過去,成了美國曆史上第三個遇刺身亡的總統。

總而言之,高關税、孤立主義、實利主義外交、執着於領土擴張,這一系列執政思路被後世稱為麥金萊主義,特朗普在開啓第二任期前後多次毫不諱言對麥金萊的推崇,好像很想學習這位偶像。美國在他重掌大權之後也確實如同麥金萊時期一樣,變得越發像一個真正唯利是圖的帝國主義列強。

但我們知其然還要知其所以然,美國在麥金萊時代之所以突然呈現出這種“帝國主義兇相”,其實是有它的背景的。

在麥金萊之前,美國的高速增長一直存在一個“燃料箱”,那就是它開放的西部邊疆,由於整個寬廣的西部一直是隻有印第安部落存在的“權力真空”,所以美國可以通過不斷地向西進行拓殖為自己增長提供動力,同時釋放成長中的種種壓力。但到了麥金萊上台的19世紀末期,隨着太平洋鐵路的正式建成通車,西進運動正式走向了終結,供美國不斷發展的燃料箱和解壓閥同時消失了。

1893年,美國曆史學家特納發表了《論邊疆在美國曆史上的重要性》一文,“邊疆學派”的思潮在美國正式興起,特納在論文中警告,西部邊疆的消失將給美國帶來根本性的影響,過去美國人習以為常的許多事情,從此之後不能再"被上帝所應許"了。

換而言之,如果文明的根本需求是擴張,那麼美國在西部邊疆消失後,急需找到一個新的邊疆去進行拓殖。

美國政商精英由此陷入了19世紀末的“邊疆恐慌”當中。大家都在問,美國未來的拓殖邊疆在哪裏?:

在這種恐慌情緒中,1896年麥金萊總統趁勢上台,他的思路起初非常簡單,麥金萊主義的本質,其實就是要求美國模仿當時英法等其他西方列強,通過武力等強硬手段奪取新的殖民地,在畫地為牢、落袋為安之後,再通過高關税壁壘等措施扶植本國的工農業消化和吸收這些殖民地資源以維繫國家繼續發展。

但是麥金萊主義很快遭遇了碰壁,因為到了19世紀末期,舊式殖民的成本已經驟增到幾乎超出其收益了,與美西戰爭同一時期發生的幾場戰爭,如布爾戰爭、日俄戰爭等,都最終被證明是得不償失的賠本買賣,英國與沙俄這兩個老牌列強、以及日本這個新興強國在這些戰爭中損失甚巨,卻沒有得到相應回報。日後讓參戰雙方兩敗俱傷的一戰模式在這個時期已經初見端倪。

殖民拓張在那個時代已經得不償失了,更毋寧説在百餘年後的現如今。也不知特朗普想吞併加拿大到底是翻錯了哪年的黃曆。

而美國自身發動的美西戰爭也同樣十分尷尬——美國最終是從西班牙手中奪得了古巴和菲律賓這兩塊殖民地,但由於美國自身的體制使然,如何消化和吸收這些殖民地成了極大的問題——你讓它們公投成為美國的一個州吧?它們就不再是殖民地,而成了國會中與你平起平坐的同僚。可美國自身的體制和立國理念又不支持殖民地模式的長久維持。

所以古巴和菲律賓最終都脱離了美國的統治,甚至成為了“帝國的傷口”,看似勢大力沉、唯利是圖的麥金萊主義,就以這樣不光彩的方式和總統本人的離奇遇刺而推出了歷史舞台。

麥金萊主義的失敗,標誌着美國註定不能模仿老式帝國主義強國進行簡單的戰爭領土擴張去創造自己的邊疆。美國想在全世界尋求“新邊疆”,必須走另一條道路。

這條道路最終在一戰後由伍德羅·威爾遜總統首次提出,並在二戰中被富蘭克林·羅斯福總統付諸實踐,那就是以實力為後盾,以理想主義的道義號召去引領整個世界,

所以正如耶路撒冷王國憑着信仰存在,理想主義不是美國的善心,它是美國統治世界不可或缺的手段,

理想主義不是美國的善心,它是美國統治世界不可或缺的手段,

理想主義不是美國的善心,它是美國統治世界不可或缺的手段,

重要的話説三遍。

在這個被精心構建的美國新計劃當中,實力與理想,作為美國外交的兩手是缺一不可的。

如果沒有實力作為後盾,美國不可能在全世界扮演類似古羅馬的“秩序維護者”,實現“美利堅治下的和平”。

可是沒有伍德羅·威爾遜的十四點計劃和富蘭克林·羅斯福的大西洋憲章,沒有理想主義,美國這種羅馬式的盟主統治模式又會顯得過於赤裸裸,比英法俄的舊式殖民政策還難以維繫。歐洲在它戰後最虛弱的時候不得不接受這個體系,一旦歐洲重新復甦,就會立刻感受到它受到了奴役,並迅速試圖擺脱它。

所以實力與道義對美國玩轉這套體系缺一不可,而一旦將這個外交思路走通,美國從中獲得的利益是極為巨大的——因為它重新獲得了曾一度失去的“新邊疆”。

無論是佈雷頓森林體系、還是隨後取而代之的石油美元體系,美國都通過維繫它的“世界帝國”,將其歐洲和亞洲的盟友作為“帝國新邊疆”攫取了比它在賬面上付出多得多的鑄幣税。而納斯達克、道瓊斯等美股之所以能成為全世界資本的投資聚集地,也無非是因為世界資本認同美國是當今這個“世界帝國”的“新羅馬”的地位。

更毋寧説今天的美債規模已經高達了36萬億美元,是美國整個國家全年GDP的1.3倍,年利息就高達近1.5萬億,是美國年均財政收入的30%。聯邦政府需不斷擴大債務規模維持運營,借新還舊成常態,償還全部國債幾不可能。

可是為什麼如此龐大的美債卻依然能維持大而不崩呢?

那是因為西方乃至整個世界依然認同美國的“世界中心”地位,,就像中世紀的基督教國家認同耶路撒冷是“世界中心”一樣。大家為了你這個公信力願意借錢給你。

歷史上的聖殿騎士團最後主營業務也是金融業。

所以從歷史上看,在實力之外高揚起理想主義的旗幟,自願承擔保護和維持世界秩序的責任,是美國出於其國家利益最明智也最利己的選擇。是勸世界在因為美國曾經的理想可以接受,甘願供養的今天的美國,而非單純是美國單方面出資保護今天的文明世界。

假如美國放棄百年來的理想主義旗幟,不願意再承擔這些義務成本,歐洲的確可以重建防務保護自己,日韓也同樣,但代價是什麼呢?

代價是美國二戰後建立的世界帝國會徹底解體。日韓重建軍隊並嘗試核武器,歐洲為了求存更加緊密的抱團而拉開與大西洋彼岸盟友的距離,加拿大、澳大利亞、新西蘭等國家也將紛紛重建自己的外交關係。

這些國家的資本、技術和人才會逐步從美國撤離,美國將逐步回到十九世紀末的狀態,只能依靠本土或者充其量整個西半球的資源、資本、和人力去發展自己。

而它在面對俄羅斯、印度等競爭者時,其議價能力也將大大降低,因為你已經不是一個陣營的盟主,你只是美國。

而這對今日的美國其實是不可想象,我們且不討論美股和美債屆時將會發生什麼(寫這篇稿子的時候,美股已經下跌至特朗普上台以來的新低),單純設想一下全世界如果完成去美元化,回到二戰前美元區、英鎊區、法郎區各自畫地為牢的狀態,計算一下美元失去霸權地位將會給這個國家造成什麼樣的金融海嘯,就會知道這樣的選擇有多麼不理智。

而這個選擇,恰恰是特朗普正在進行的,特朗普的擁躉認為美國可以拋棄它的執行百年的理想主義外交,單憑實力主義活着,特朗普則認為他有能力學習麥金萊,讓美國重歸一百年之前,去加拿大擴展它的新邊疆。但這些想法的代價是什麼呢?代價是美國將失去它百年來賴以成為世界帝國的“邊疆”,而人類歷史上任何一個被剝離了邊疆的帝國核心,從來沒有從之後的崩潰亂世中挺過來,平安獨存,蠻族攻克羅馬城,天街踏盡公卿骨,內庫燒為錦繡灰,總是這些帝國的曲終常態。

談到理想與實利的關係,唯實利論者總喜歡説理想算個屁、道義值幾個錢?但他們卻忽略了,理想與道義可以產生另外兩種至關重要的東西——信任與預期,而信任和預期,恰恰是人類社會能夠產生協作與發展的最至關重要的原動力。它們是這個星球上最值錢的東西。

更毋寧説,美國作為一個誕生時間最短、多民族、多信仰已經成為其既定國情的國家,舍其曾經高揚的理想主義之旗而外,其實無以再凝聚共識、自信為“山巔之城”——就像雷德利·斯科特所説的,“這裏是天國王朝,或者,什麼都不是。”

而特朗普,正走在這個把美國變成“什麼都不是”的路上。

我們有生之年,一定能看到以下兩種未來中的一個實現:

要麼,美國自身的糾偏力依然強悍,特朗普遭遇了他一生中第六次也是最大一次可笑而可恥的破產。

要麼,喪失了對其糾錯能力的美國,如電影中的耶路撒冷王國一樣,因為喪失了道義的光輝,而走向徹底的衰敗。

二者必居其一。

忘川的但丁