美國之音死了,但“大狗糧時代”才剛剛開始_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-28分钟前

近日,特朗普正式簽署行政命令,要求將包括美國全球媒體署在內的七個聯邦機構“消除所有法律未規定的業務,並將其法定職能的履行和相關人員都減少到法律規定的最低限度”。美國全球媒體署可能名不見經傳,但大名鼎鼎的美國之音、自由亞洲電台和自由歐洲電台都由其所領導。

特朗普的行政命令立即產生了嚴重後果。美國全球媒體署向旗下機構發出了中止聯邦資助和人事休假的指示。這些被安排“行政休假”的員工無法使用工作電子郵件,也無法進行相關運營工作。《紐約時報》引用內部工作人員的説法,稱美國之音已陷入事實上的關閉狀態。

國際媒體署的行為自然引起了西方媒體的強烈不滿。從德國之聲到衞報,再到華盛頓郵報,整個大西洋兩岸的“正道”媒體們紛紛發出控訴。被砸了飯碗的自由歐洲電台首席執行官斯蒂文·卡普斯直接聲稱,“伊朗阿亞圖拉、中國領導人、莫斯科和明斯克的獨裁者將在自由電台成立75週年之際慶祝其停播。我們的對手若取得勝利,將使他們更加強大,而美國將更加虛弱。”

雖然國內很多輿論對特朗普上台後解散國際開發署,美國之音這些行為理解為“斷狗糧”,對此要麼歡呼,要麼哀嚎。但筆者認為事情遠沒這麼簡單,細心觀察就發現,“狗糧”現象目前並沒有減少。美國之音在內曾經以無線電廣播為獨特優勢的媒體,在社交媒體時代日益喪失自身存在價值。雖然美國之音死了,但它的職能已傳播到社交媒體時代的每一個角落。西方媒體的價值觀同盟可能被削弱了一份力量,但這場將全世界捲入其中的宣傳戰爭僅僅才剛結束序章,“大狗糧”時代才剛剛開始。

死於黨爭

成立於1942年的美國之音最輝煌的階段是冷戰時期,時任美國之音台長科勒就直接將電台與反對共產主義聯繫在一起。他宣稱正是美國之音將美國價值觀傳播到西歐各地,幫助這些國家成功抵禦了共產主義影響。美國政府經過短暫辯論後也將電台廣播作為自己外交政策的一部分,試圖對鐵幕後的共產主義陣營產生影響。隨着冷戰取得勝利,美國之音徹底成為美國冷戰勝利敍事的一部分。

冷戰結束後面對電視媒體和互聯網的衝擊,導致這類電台在21世紀初期逐漸開始收縮。它們以作為西方主流媒體矩陣的一部分和自己的歷史貢獻為依託,維持自己的殘餘價值。它們與其他媒體的主要區別僅僅在於是否主要由政府資助。如果新自由主義全球秩序能持續維持下去,美國之音可能會在遙遠的未來以慢性死亡的方式消失在我們面前。只不過伴隨着一句“Fake News”,阿美利加的媒體政治化問題暴風驟雨般被搬上了台前。

筆者在以前的文章中已分析過特朗普高度民粹化姿態的影響。他不拘一格的反建制形象破壞了主流媒體的輿論把控能力。無論是將特朗普貶低為小丑和瘋子,還是將特朗普視為種族主義和納粹主義者,都無法破壞特朗普在民眾中的支持率。在主流媒體的一片叫罵聲中,特朗普憑藉自己超強的領袖魅力在2016年當選為美國總統。

對其他主流媒體而言,抵制特朗普是自然而然的答案。或者更準確地説,相互敵視才是兩者更習慣的相處模式。**但美國之音這些由國家資助的媒體處於兩難的境地。**一方面,這些媒體在理論上是獨立運營,但經費受制於人的事實不免出現寄人籬下的問題。套用今天的話説,特朗普政府是名副其實的甲方爸爸和金主爸爸。與主流媒體站在一起繼續敵視特朗普顯然是取死之道。

另一方面,這些媒體與所謂的主流建制媒體深度綁定。這不僅包括人員間的相互流動,也包括這些媒體人之間享有趨同的價值觀,背離自己的價值同盟是一種自絕門户的表現。

魚和熊掌,或者説左右為難的局面進一步加劇了美國之音的生存困境,迫不得已的首鼠兩端導致它傳播力的不斷下降。更為麻煩的是,這種小心翼翼的做法無法避免兩邊的批評。特朗普依舊將美國之音作為“Fake News”的一部分大加批判。尤其是在特朗普將自己越來越多的支持者塞入這些機構後,對美國之音政治化的擔憂不絕於耳。

這種擔憂在特朗普第一任期末期達到了高潮。從美國全球媒體署再到美國之音,特朗普將幾乎所有的機構領導人都換成了自己的政治盟友。美國之音內部的記者和外部的民主黨陣營隨之迅速反彈,指責特朗普干涉媒體的獨立運行。所幸的是,至少在當時看來,拜登當選“扭轉”了美國之音政治化的局面。特朗普支持者被迅速開除或者“自動離職”,被特朗普開除的人重新迴歸。一朝天子一朝臣的故事在太平洋彼岸展現得淋漓盡致。

故事似乎回到了“正規”。拜登修復了特朗普所產生的異常。在主流眼中,特朗普的政治生命即便不是完全終結也已是風中殘燭。美國之音可能會消失,但絕不是現在。只是萬萬沒想到的是,特朗普以主流媒體和建制派完全沒有預料到的方式再次復活。更沒有想到的是,特朗普奇蹟般地再次當選總統。

漫長的死亡變成了死刑立即執行。**沒有人再關心美國之音是否政治化,現在的問題是已被特朗普政府認定存在系統性親民主黨傾向的政府媒體應該何去何從。**在上台不到兩個月內,特朗普給出了自己的答案。通過行政命令,他迅速讓美國之音這樣的媒體和美國國際開發署一樣陷入事實性停擺。這當然是美國兩黨鬥爭日益激烈化的表現,也是全球美國和正常美國這兩種生活方式日益水火不容的寫照。但仍有一個問題需要回答,即為什麼特朗普放棄了自己第一任期塞人的做法,轉而選擇將整個機構連根拔除。

社交媒體時代是一個可能的答案。社交媒體的廣泛興起使得人人都可以成為信息的創造者。主流媒體的影響力,或者説控制力被進一步削弱。以YouTube平台為基礎的政治性播客成為了民眾的新寵。無論是在左邊還是右邊,越來越多的播客堂而皇之地登上了以前只有大媒體才能佔據的位置。

Joe

Rogan是其中最具代表性人物。作為坐擁4000萬粉絲的頂流播客,他的政治影響力甚至超過了許多傳統政治人物。在2024年大選白熱化階段中,特朗普和哈里斯都試圖爭取接受採訪的機會。最終特朗普獲得了長達三小時的深度訪談,Joe Rogan也在大選的最後一刻呼籲支持特朗普。

二次上台的特朗普顯然意識到社交媒體時代的新動向。在他看來,美國之音這樣的媒體現在連被爭奪的價值也不存在了。比起反覆的爭奪,將這類過時而無用的“民主黨機構”掃地出門才是更為高效和準確的辦法。於是,一切都結束了。

狗糧斷沒斷?

對於國內網友來説,肯定更關心美國對其他國家,尤其是對中國進行的意識形態和顏色輸出後面會如何變化,“狗糧”有沒有斷。客觀而言,確實存在一些變化,但這種聲音依舊高度邊緣化。至少西方媒體日常對中國的敵視性態度並沒有太多減弱,甚至隨着反華日益成為美國的共識,對中國的負面評價反而進一步增多。

當然,特朗普新政才開始也沒多久。不過我們可以回憶下特朗普的第一任期。自從拜登上台後,國內網上就有一種説法,説特朗普第一任期時因為斷了不少狗糧,所以國內互聯網很消停,公知殖人神神恨國黨等發言比奧黑時代少很多。這種記憶可能不太全面。一方面,雖然特朗普政府掐斷了一部分經費來源,但依舊有許多其他實體繼續提供支持,比如對岸小島的1450和海對面的外務省就名列其中。另一方面,美國兩黨雖然在意識形態上存在區別,**不妨礙兩者都共同選擇抹黑中國的策略。**比如,貿易戰、19年廢青亂港和新冠疫情等特朗普第一任期的重大問題上,親民主黨的聲音往往從意識形態優劣的角度抹黑中國,認為正是由於中國不民主,才導致一系列問題;親特朗普的聲音往往依賴反智主義和民粹主義的策略推卸責任,直接讓中國成為美國問題的“背鍋俠”。以上事實説明,特朗普主導的白宮並不是不會進行輿論戰,只是側重點和方式與民主黨有區別。甚至,由於反華成為美國共識,在特朗普第一任期,民主黨試圖將特朗普的部分出格言論也融入到由其主導的顏色輿論輸出,畢竟這本身也是民主黨彰顯自身政治價值和維護基本盤的一部分。至於這四年民主黨主導的宣傳機器會如何,還要看黨爭對其的破壞力度。至於特朗普第二任期,目前MAGA和右翼羣體對中國的攻擊主要有兩方面,一個還是新冠溯源問題,一個是芬太尼問題,目前主要以陰謀論的形式在MAGA羣體中和網絡上傳播。這兩方面話題對中國看似暫時影響不大,更多還是作為MAGA羣體凝聚認同戰略的一部分。

然而頗具諷刺意味的是,MAGA羣體有時候又會羨慕中國,認為中國社會在DEI和工業發展上的態度非常對他們的胃口。萬斯副統領“愛有差等”的説法更是被某些人諷刺為“儒家思想”。MAGA羣體對中國愛恨交加的局面很有可能會長期持續下去。

“大狗糧時代”剛剛開始

如前面第一部分所説,美國之音的死亡是相對去中心化的社交媒體時代的必然結果之一。在這個時代,主權機構不僅在利用美國之音這樣的平台進行對外宣傳時事倍功半,對內宣傳的效果也與日俱下。

實際上,社交媒體也成為了美國之音所承擔職能的新宿主,美國之音所扮演的意識形態煽動者或者傳播者的角色反而在社交媒體時代被充分取代甚至強化。比如民粹和陰謀論,如剛才所説,右翼陰謀論在對外攻擊的同時,更多被用來當成一種對內凝聚手段,**隨着中美力量此漲彼消,美國會更加需要這種對內洗腦的宣傳。**哈里斯敗選之後,民主黨內部也在反思,是不是要學特朗普,搞一些左翼民粹和陰謀論來動員選民。

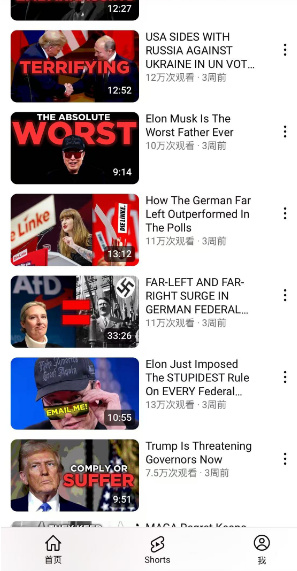

然後,**今日的政治性播客正在承擔美國之音作為意識形態和顏色輸出的生態位。**這類播客在西方社會,尤其是美國社會非常發達。他們中大多數從一開始就會對自己的政治光譜進行自我定位,建立自己的受眾羣體。在具體形式上,他們以探討熱點時事並與觀眾進行長時間互動的方式,以及邀請名人接受採訪的方式獲得關注度。

政治播客的優勢

這些播客在意識形態傳播或者煽動上與美國之音這樣的官方指導機構,甚至所有的主流媒體相比,具有兩個難以取代的優勢。

第一個優勢就是快。這些播客往往在新聞發生的第一時間就會開啓自己的節目,與聽眾分享自己的看法。社交媒體時代對這種時效性的情緒需求已達到了變態程度。或者更準確地説,觀眾想要立刻看到的是播客怎麼看以及應該怎麼做的指示。誰先在社交媒體上形成某種敍事優勢,誰就可能擁有對整個事件更大的定義權。

當主流媒體還停留在報道事實的時候,政治性播客已開始對這些問題進行定位和解答,並迅速通過社交媒體將自己的答案傳播出去。真相和事實反而沒那麼重要。或者説,真相和事實在很大程度上也有主觀性構建的成分。畢竟意識形態的煽動者或者傳播者優先滿足的是意識形態敍事的自洽性。

更為糟糕的是,無論主流媒體如何精簡自己的製作流程和審核機制,它們還是無法在快這件事上追上這些從草根中崛起的政治性播客。

第二個優勢則是共情。從形上學角度看,意識形態的傳播和煽動是將人轉化為特定共同體成員的過程。共情是維繫這種紐帶的關鍵步驟。正如筆者分析特朗普和澤連斯基在白宮的民粹主義表現所説的那樣,這種共情充分賦予了在現實生活中可能缺乏交集的成員一種擬製的血緣聯繫。用通俗的話來説,你覺得他真的是和你一夥的。

從客觀形勢看,政治性播客對自己政治光譜的定位使得他的觀眾也會具有相似的意識形態偏好性。這種預先刪選的做法已為建立某種特定意識形態的共同體提供了良好基礎。算法推薦下的同温層現象在客觀上強化了這種相似性所帶來的羣體認同,物以類聚人以羣分的過程被大大加快。如果你支持民主黨,那麼你可能會將Vaush和Hasan的話奉為圭寶;如果你支持共和黨,那麼Rogan和Shapiro顯然更對你的胃口。

Hasan Minhaj,印度裔

從主觀手法看,政治性播客放棄了剛性説教或者輸出策略,反而採用高度口語化的表達和鬆散輕鬆的語言在觀眾心中塑造出一種在與朋友對話的親密感。這極大契合了新自由主義世界秩序逐漸崩塌以來民眾愈發強烈的反建制情緒。民眾想要的不是主流媒體趨同化的分析和反覆的教育灌輸,他們需要的是“真實”和“人性”。這種反建制的情緒是希拉里在2016年敗選的重要誘因之一,比起冷冰冰的政治機器,出言不遜的特朗普才像一個活生生的真人。

政治播客的影響力

讀者們當然會覺得,這些政治播客不就是國內的鍵政視頻自媒體?形態上確實類似,但中西方的社會形態不同導致兩者影響力截然不同,**美國這些政治性播客在西方世界,甚至全世界的影響都在與日俱增。**無論是Rogan公開在前排參加特朗普的就職典禮,還是Hasan公開被邀請參加民主黨全國大會,都是這種影響力進一步擴展的徵兆。

國內的鍵政自媒體影響力再大,頂多也就只能配合西方説些什麼“新冠是中國的切爾諾貝利”之類,再出格的就得油管見了。而且對於一些想當國師的鍵政自媒體來説,大多也只能處在“網絡國師”的位置。放美國就不一樣了,比如Joe

Rogan這種坐擁四千多萬粉絲的,你哈里斯想要被採訪,就給我到德州來,老子才不會遷就你去華盛頓特區。時間多久是我定的,我説三小時就要三小時,你只想要一小時那就拜拜。這可能就是國內一些自媒體理想中自己的樣子吧。

Joe Rogan

在全球影響力方面,隨着互聯網信息的廣泛滲透,物理距離和國界線越來越無法阻止信息的同步傳輸。**兩個不同意識形態的中國人也可能因為這些播客中的某個觀點迅速激發自己的情緒反應,進而引起強烈的情緒對立。**正是在這一意義上,我們可能不得不承認,這些政治性播客在意識形態傳播這一點上早就超越了美國之音,也超越了整個主流媒體。

其實特朗普本人就是美國乃至全世界的頭號“播客”。特朗普在社交媒體上的各種言論恰恰符合了社交媒體時代的傳播需要。他成功地將信息傳達給了他的支持者,激起這些人的政治熱情。

反觀傳統媒體,即便意識到這個現象,也無法阻礙它們塑造典型對民眾進行教育的衝動。這背後當然是傳統媒體難以擺脱的結構性問題。在一次次的“教育”過程中,傳統媒體自身的公信力不斷折損,將越來越多的人推向政治性播客的懷抱。以至於特朗普那句“Fake News”現已深入人心,連民主黨人也開始熟練使用其這一套路。

全球達利特領班與大狗糧時代

由於特朗普的強勢上位和Joe Rogan這類大V的支持,看起來MAGA和右翼羣體目前處於輿論強勢地位,其實也並非完全如此。特朗普和馬斯克折騰的越狠,民主黨的基本盤,以及全球“正道世界”的擁護者們就越需要有與MAGA對立的播客作為他們的嘴替和發聲筒,這是一片廣闊的市場。

右翼政治播客不是沒有全球市場空間,雖然傾向特朗普主義的本土主義者可能沒有向外輸出意識形態的強烈意願和動力,但在與民主黨所代表的意識形態的對抗中,**整全對整全是唯一的辦法。**這也是為何很多親特朗普的播客也會向歐洲等地區傳播自己,萬斯對德國選擇黨和羅馬尼亞極右翼候選人的支持是這種邏輯的外顯表現之一。再比如安德魯泰特這種(不過他是英國人,也不限於播客)。

安德魯泰特

但特朗普和右翼羣體們終歸是在逆新自由主義秩序下的全球化。而全球“正道世界”的擁護者們多是各國將自己定義為“世界公民”的羣體,用現在流行的贏學中的概念來説,就是達利特領班羣體(達利特在印度種姓制度中屬於最底層,贏學視角認為,西方構造的種族歧視體系中,包括黃種人在內的被歧視者就被當成了達利特,而達利特領班羣體則試圖通過對西方進行模仿和皈依,實現精神上的“種姓上升”)。這個羣體擁抱新自由主義秩序下的全球化,且普遍屬於中產和以上,有需求有財力為政治播客們付費買單。

**對民主黨基本盤和達利特領班羣體來説,現在亟須大量的政治播客站出來對抗MAGA宣傳和中俄這些國家的強勢反擊。**所以我們能看到,像the young turks 和pod save America這類代表性播客,這次都在清一色批評特朗普廢除了美國之音。

對外,像vaush這樣的美國播客會批評斯塔默廢除nhs獨立機構,批評德國的afd。對他們來説,**全球美國意味着必須要對外國事件做出符合全球美國和進步美國的價值評判。**你特朗普和馬斯克支持afd,那我們就激烈反對。特別是像lgbt,環保這類議題,本來就是跨國界的。

vaush的播客

這些面向“正道世界”支持者市場的播客語言風格也是高度意識形態宣傳化的,比如特朗普和特朗普支持的政治力量就是納粹,這與美國之音在冷戰的那種善惡二元論形式上很一致。

意識形態煽動者或者傳播者們已經從媒體機構散落千家萬户,親民主黨的政治性播客們正在以更為有效的方式將意識形態輸入到全世界的同温層中,美國之音的死亡只會促使他們進一步認為需要將自己的意識形態灌輸給全世界。這場兩個美國的鬥爭已經把全世界都席捲了進去。

比起美國之音還需要政府撥款,沒了撥款就要停擺,這些政治播客不管是為了名還是利,不需要經費驅動,可以自己上陣,**反正全世界的達利特領班們出得起錢。**比如最近就能發現,油管上一些本來平常不聊政治的網紅大V最近突然開始涉政開始參與抹黑中國的話題並獲得遠高於平常的訪問量。

從這個角度説,你説“正道世界”的狗糧斷了嗎?完全沒有。只不過從以前美國政府,或者外務省之類的給“達利特領班”們發錢,變成了全球龐大的“達利特領班”們自掏腰包給新一代播客大V們掏錢,這市場不是縮小了,反而海闊天空了。世界可謂已經進入了“大狗糧時代”。

無論如何,在社交媒體時代已無法逆轉的情況下,意識形態傳播究竟意味着什麼,是所有人和所有國家都需要重新揣摩的問題,而每個人都應該找到自己的答案。