輸掉20億?這國產片把老底揭了_風聞

Sir电影-Sir电影官方账号-1小时前

作者 | 毒Sir

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創。

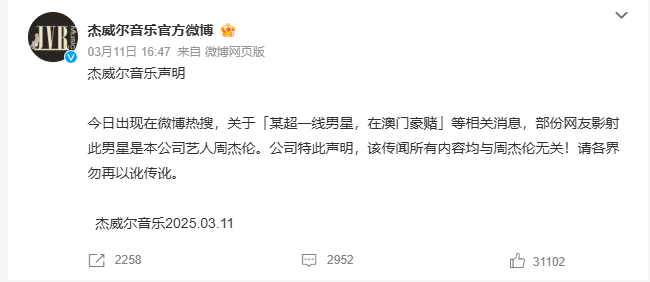

前陣子,一則假消息瘋傳。

很快引發後續:

周杰倫方面闢謠。

新浪CEO“來去之間”轉發新聞説,經過AI分析、新聞實證不足,去年10月就傳過類似的假料。

再接着,新聞報道造謠者已被拘留。

消息是假的。

可是“那座城”的傳説,好像始終沒有破滅——

它彷彿是個吞噬一切的深淵,又像個能讓人一夜暴富的夢工廠。

有一部電影,試圖破解其中的秘密。

媽閣是座城

沒有香港賭片裏那種飛揚的荷爾蒙,也沒有《賭神》裏周潤發點煙時的高光瞬間。

它冷眼旁觀,將鏡頭對準了賭局之外的廢墟,把澳門貴賓廳裏的眾生相攤開給你看。

海浪拍打着賭桌,碾碎了所有含着貪慾的人心。

01

提起賭片,很多人腦子裏蹦出的畫面可能是這樣:

周潤發一身黑西裝,頭髮梳得油光水滑,嘴角叼着煙,手指輕輕一推籌碼,賭場瞬間沸騰。

劉德華甩着風衣走進賭場。

觀眾在“梭哈!”“同花順!”的嘶吼中血脈僨張。

那是香港賭片最盛的時代。

90年代的銀幕上,賭桌是英雄的舞台,結局往往是主角滿載而歸,觀眾看得熱血沸騰。

但沒人追問:賭局散場後,贏家真的能全身而退嗎?輸家又去了哪裏?

香港賭片是一種感官浪漫敍事,它販賣的是刺激和幻想。

而《媽閣是座城》卻反其道而行之。

它沒有主角光環,也沒有爽文的套路,而是站在疊碼仔梅曉鷗(白百何 飾)的視角,冷靜地解剖賭場裏的人性。

《媽閣是座城》的殘酷答案是:賭場沒有贏家,只有倖存者。

疊碼仔是什麼?

簡單説,就是賭場的“中介”,他們拉客户、放貸、催債,靠佣金吃飯。

疊碼仔梅曉鷗,是這座迷城的“擺渡人”。

靠着一雙鋭利的眼睛和一張能説會道的嘴,在澳門的貴賓廳裏遊走。

她像獵犬般嗅出潛在客户:能一眼看出誰是潛在的“肥羊”,誰已經輸到山窮水盡。

梅曉鷗的“打法”是託底——

她不只拉客户,還會在賭徒輸光時借錢給他們,讓他們繼續翻本,自己抽成。

這行規如同慢性毒藥:

賭客越輸,疊碼仔越賺;

賭客翻盤?那意味着更大的賭注和更深的泥潭。

賭場不是一個人的戰場。

疊碼仔之間競爭激烈,每個人都盯着客户的口袋,恨不得從任何空隙裏擠進去拉單子。

他們的終極夢想不是做一輩子中介,而是攢夠錢,自己當老闆。

但現實往往殘酷,電影裏有個細節:

賭場老闆因為一次抵押失手,直接被替換。

疊碼仔的江湖裏沒有永遠的贏家。

電影裏,澳門貴賓廳是個微縮的社會,形形色色的人在這裏交匯。

史奇瀾(黃覺 飾)是個雕塑家,那一雙手原本是世外的潔淨,曾是梅曉鷗心中“最不可能沾賭的人”。

卻在賭桌上變得骯髒不堪。

他從風度翩翩的藝術家,墮落到為了籌錢還債,窩在越南的小賭廳,坑自己的親戚投注。

他喜滋滋地對着電話那頭的梅曉鷗大喊:“我表弟開始輸錢了!”

——從藝術家到吸血鬼,只需一場賭局。

段凱文(吳剛 飾)則更具戲劇性。

他是個清華出身、遊刃有餘的地產大老闆。

出場時意氣風發,笑得從容不迫,體面儒雅,掌控一切。

可一旦上了賭桌,他的“面子”就會被一點點瓦解——

在賭桌上擺出茶壺風水陣,被服務員碰了一下就大罵不止。

被梅曉鷗追債的時候滿口謊言,破防開始指責老友“你不要動我的家人”。

在最後一次翻盤的機會前,一託二十,贏了一億足以還清欠款的賭資後,還不收手,一直玩到自己傾家蕩產。

到最後,他窩在一個髒兮兮的小店,低聲下氣地求梅曉鷗再借自己200萬。

那一刻,他臉上的笑早就只剩扭曲與強裝。

再多的財富和地位,也不過是金錢的囚徒。

賭桌上沒有階層,只有被慾望異化的“非人”。

02

為什麼人會沉迷賭博?

答案藏在大腦裏。

《賭神》裏有個經典場景:

高進每贏一局,配樂驟然高昂,鏡頭慢放,他的自信溢出屏幕,觀眾的心跳也跟着加速。

這種“贏”的快感,其實是多巴胺在作祟。

科學研究表明,賭博會激活大腦的獎賞系統,尤其是腹側紋狀體,和毒品的效果如出一轍。

更可怕的是,輸贏的不確定性反而加劇了刺激——

“差點贏”的瞬間,大腦也會分泌多巴胺,讓人慾罷不能。

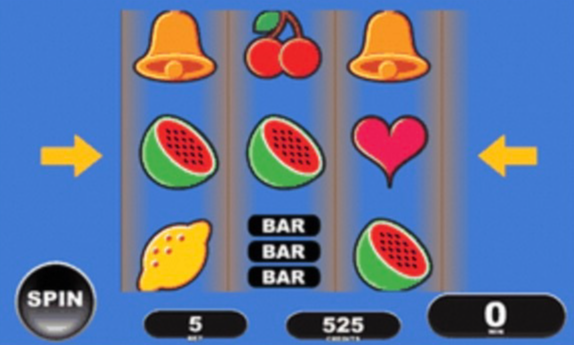

現實中,賭場深諳此道。

老虎機會設計“差一個符號中獎”的動畫,“777變77X”、牌局的最後一分鐘翻盤,都是精心設計的錯覺。

這在心理學中,被稱為“近靶效應”,近乎命中比真正的勝利更能讓人上癮,因為它讓人覺得“成功就在眼前”。

段凱文輸了一億還不收手,就是這種錯覺在驅使他:下一把就能翻本,下一把就能贏。

另一個情緒陷阱叫“控制錯覺”。

這體現在段凱文的身上,他在賭桌上始終保持着精英的傲慢。

他相信能用自己克服學業和商業的邏輯征服概率,用地產開發的魄力碾壓賭場規則。

然而,當他抵押公司、債台高築時,仍堅信“下一局能贏”,最終淪為自我欺騙的囚徒。

這種心理,恰如行為經濟學家塞勒認為的,人總高估自己的理性,低估系統的風險。

03

電影裏有場戲,梅曉鷗發現自己未成年的兒子也開始沾賭時怒不可遏,在浴缸裏燒掉了贏來的錢。

憤怒地説:

“窮命,窮怕了,祖宗八輩子都是窮光蛋,窮得只認錢。”

這一幕撕開了中國人的集體創傷:

急速城市化中,財富焦慮如同基因般代際傳遞。

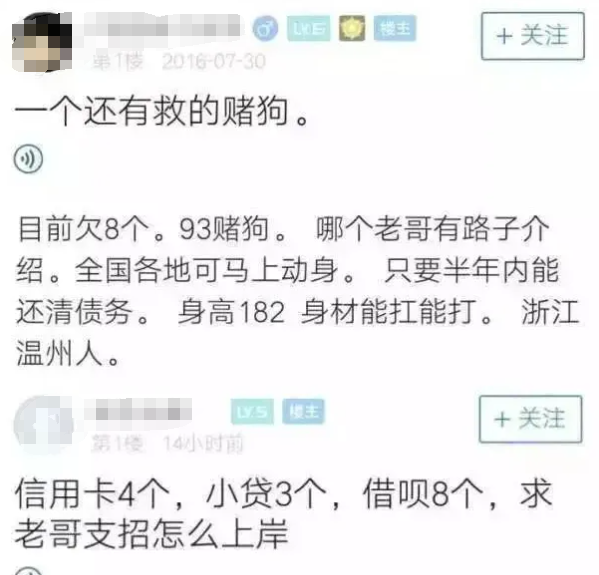

底層青年在“戒賭吧”幻想一夜暴富。

中產在股市樓市中患得患失。

而段凱文們即便躍升頂層,依然被空虛感逼回賭桌。

在戒賭吧裏,你能看到這樣的故事:

老哥們白天搬磚賺幾十塊,晚上在博彩APP裏幻想一夜買房買車。

失去希望,他們只能在賭桌上做夢。

《消失的她》裏的何非也是如此,城市壓力和階層躍升的渴望把他推向了打工-博彩-殺妻的深淵。

段凱文則站在另一個極端。

他已經躍升到頂層,卻依然不安。

他曾經在最落魄的學生時代,有魄力在天台曬出自己貧窮的痕跡——一麻袋家裏人寄過來的發了黴的煎餅。

卻在巔峯時因為手握資源、生怕下墜的惶恐而瘋狂。

經過三十年的變化,他們突然有錢了,從一個階層變成頂層的人,但他們沒有做好準備,精神上的空虛感只能靠女人和賭博填補。

——《媽閣是座城》主創採訪

財富焦慮也讓人通過賭博故事的殘酷,在心底造成一種假性公平的幻覺:

無論學歷多高、工資多少,賭桌上一夜清空,人人平等。

在這樣的強壓與焦慮之下,賭場反而成了時代棄兒的“安全島”。

電影刻意對比了北京與澳門:

前者是房價飆漲、反腐風暴中的焦慮之城,後者貴賓廳裏卻永遠燈火通明。

北京的房地產市場波詭雲譎,澳門的貴賓廳卻像個時間膠囊。

那些輸紅了眼的人,假裝自己還在巔峯。

梅曉鷗對賭徒的安慰,就像賭場本身,是個逃離責任的安全島。

她像婚姻之外的紅顏知己。

可她尚有良知,賭桌沒有。

在賭桌上,人會進入“心流狀態”,壓力消失,但同時,人性也隨之剝離開去。

梅曉鷗的第一任丈夫盧晉桐(耿樂 飾),沉迷賭桌。

忘記了自己的家庭、工作,忘記了自己還有個待產的妻子需要照顧。

梅曉鷗來賭場找他,他卻一把推倒了懷孕的妻子。

日本賭博漫畫代表作,福本伸行的《賭博默示錄》裏有很長的一段誅心之言,設置賭博陷阱的大公司嘲笑賭徒的“軟弱”。

笑這些日本年輕人寧願走鋼索,也不願在現實的獨木橋上流血淚。

你們想想看,被稱為精英的那些人,小學中學都要上補習班。從名牌小學、升學率高的名校到一流的大學,好不容易進了一流企業。為了工作,對上司阿諛奉承。每天工工整整地上班,加班,這樣的生活持續十幾年到四十來歲,好不容易積攢下來的才只有1000萬2000萬。

與此相比你們算什麼,沒有拼命讀書過,也沒有勤勞地工作。只會磨磨蹭蹭地過日子,沒有吃過苦頭也沒摔過跟頭。憑那點事情就想得到2000萬的鉅款。無論如何都想要的話,那就只有豁出命了。

賭博是他們的孤島,靜滯其中,總好過面對飛速變化的時代。

然而,這樣失落的現實,不就是背後的“大公司”一點點抽取了本該屬於底層的利益,而搭建出的特供陷阱嗎?

《賭博默示錄》展現了許多段驚心動魄的賭局,Sir卻認為最大的陷阱,是一罐小小的冰啤酒。

開司賭局失利,在地下和老哥們一起打工攢錢。

作為工人工資奇低,吃的也不好。

不過,如果踏踏實實攢錢,還是能在半年內贖回自己、回到地上。

但是每個周,都會有一個小推車,販賣比市面價格高出許多的冰啤酒。

一杯啤酒下去,冰爽,刺激,解壓。

但是一週的錢就用完了。

啤酒而已,忍住不花不就行了?

然而這裏的工人有多少人真的能攢夠錢走出去?

答案是,一個都沒有。

開司忍了兩週。

在第三週的時候,他看着周圍老哥們的揮霍與快樂。

他説:“給我來一罐冰啤酒。”

這樣的“賭局”,幾乎出現在我們日常生活的每一秒鐘。

好在,《媽閣》的結局依舊給人安慰。

史奇瀾最終戒賭成功,他在許久不沾賭之後,又去了一次澳門貴賓廳。

這次,他連過三關,卻毫不猶豫地起身,最終將贏來的錢撒向大海。

閲盡賭場眾生相的梅曉鷗感嘆:

戒賭就像戒酒一樣,不是不沾就戒了,是沾了不醉才叫戒。

就像Sir認為高進最帥的一個動作,出現在影片的結尾。

不是贏錢。

而是從賭桌上站起身,轉身離開。

那一刻,他不是賭徒,是英雄。

電影結尾,梅曉鷗站在填海造陸的新澳門土地上,遠處賭場霓虹依舊閃爍。

或許她看見的不僅是賭徒的末路,更是整個時代的病症。

媽閣是座城,更是一片海,是無數人性深淵的倒影。

而那些聽信“周杰倫輸20億”的看客,或許也該低頭看看,自己是否正坐在另一張賭桌上,押注着人生:

賭房價永遠上漲,賭股票明天反彈,賭婚姻能填補孤獨,賭孩子可以延續自己未盡的夢……

而真正的救贖,或許始於承認:

人生從來不是賭局,不需要用全部籌碼押注虛幻的“下一局”。

本文圖片來自網絡

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創,點擊閲讀往期精品