一個女孩的逝去,一條韓國的血路_風聞

心之龙城飞将-2小时前

南風窗

作者 | 鄒迪陽

編輯 | 吳擎

2月16日,25歲的韓國女演員金賽綸被發現於家中自殺身亡。

這場悲劇引發的“餘震”,過去一個月後仍在持續:先是圈內頂流金秀賢與金賽綸長達六年的地下戀曝光後,男方的“戀童”和催債醜聞遭到全網聲討,而近日被捲入漩渦的,則是韓國MBN電視台推出的女團選秀節目《UNDER15》。

從節目的名稱便能看出,這是一在全球範圍內進行招募,檔以“挖掘未成年K-pop神童”為賣點的節目。曾出演經典韓劇《請回答1988》中“珍珠”的演員金瑟,也將參與節目選秀,這讓節目獲得全民級別的曝光。也讓更多觀眾注意到,最小的參賽者僅9歲。

這些未成年女孩們,穿着緊身短裙,畫着煙燻濃妝,擺出了性格諂媚的表情與姿勢,透露着與年齡不符的成熟感,是韓國娛樂產業性化未成年人的一角。

《UNDER15》參賽者海報

目前,該節目受到了廣泛的質疑和抵制,韓國網友發起“#拒絕幼態消費”聯署,48小時內突破10萬人響應。

以“造星”為源動力的娛樂產業,離不開看客們目光的鎖定。對於圍觀者來説,每當不良甚至惡性事件發生,讓人刺痛和扼腕之餘,都能撬動重新審視的可能。但與此同時,更該被追究的則是,為何反思的代價永遠沉重,且無可挽回?

對這個問題的總結,極易導向陳舊、疲怠的“資本/系統原罪論”。但實際上,任何看似龐大而無可撼動的結構性困境,都是過往文化規範積弊的產物,存在着可鑑別、可反擊的破綻。這正是為何我們要在哀悼金賽綸的同時,去直面“童星剝削”這個敏感的議題,哪怕將眼前的膿瘡擠破一點點,都有望在不久遠的將來,減少犧牲者的數量。

流水線上的童工

“在偶像的世界裏,18 歲已經很老了……所以如果我錯過了這次機會,我擔心除了這家公司以外,是否還有其他地方會接受我。”

這段心聲,出自CNN今年初上線的專題紀錄片《整個故事:K-Pop:一顆明星的誕生》(“The Whole Story: K-Pop: A Star is Made”),受訪者是18 歲的李亞仁,韓國娛樂公司MZMC 七名學員中的一位。

這是一道套在所有練習生身上的、名為“青春飯”的緊箍咒,和內含的年齡焦慮。低齡出道在韓娛從來談不上新鮮,推動韓流崛起、叱吒樂壇10餘年的傳奇人物BoA(寶兒)出道時才13歲,早年大獲成功的H.O.T.、S.E.S.等團體,成員出道的平均年齡也只有16至17歲。

BoA(寶兒)出道時期

在當時,未成年偶像的誕生,主要是為了像SM的創始人李秀滿所説:“應該單獨存在初中生、高中生喜歡的歌手,而且他們自己就是初中、高中生。”作為預備役的練習生,通常在12至14歲被選中,和公司簽約,以便有更多時間受訓和儘早出道。

K-pop發展至今,這股幼齡化的風潮不僅沒消泯,反而愈演愈烈。在《UNDER15》引發眾怒前,包括JYP《SIXTEEN》、Mnet電視台“Produce”系列在內的數檔選秀,同樣主推未成年偶像。

此外,從13歲參加《Produce 48》奪冠出道的張元英,前兩年大火的NewJeans(現已改名“NJZ”),到BABYMONSTER、Hearts2Hearts等剛出道不久的新女團,市面上的第五代、六代女團一眼望去,許多都是“娃娃兵”。

Hearts2Hearts

和前輩相比,她們大都擁有屬於這個時代、更討好的標籤和特質,譬如不符年齡的外表和舞台表現力,包裝完好的人設。除了自身的底子和努力外,這種從小開始奠定的職業意識,也凸顯了競爭環境的高壓和殘酷。

儘管國土狹小,人口數攏共5200萬(2024年數據),但韓國卻擁有超200萬的練習生。這意味着你走在大街上,有相當概率撞見其中一個。當身邊同齡人都有正常的學業和週末時,這羣孩子則要全身心撲在聲樂、舞蹈、rap、英語等技能培養上,幾乎整年無休,且需家長每月投入高達好幾十甚至上百萬韓元的費用。

即使最後砸血本,挺過了高強度的魔鬼訓練,被招入大公司,等待着練習生的依然是不足1%、堪稱“恐怖”的出道率。當中還有一些玄學的因素,比如練習生被刷掉,並不總和實力掛鈎,也可能是在決策層看來和企劃案裏的“概念”無緣,缺少了所謂的想象空間。

這種基於層層訓練和篩選的淘汰制度,既配置了定向投資的思維,又如同一場現實版的生存遊戲,將韓系星工廠和日本以吉尼斯為代表的練習生“養成制”區別開來。藝人出道後,從專輯造型、活動日程到私下的飲食起居,都要嚴格遵從合約的安排和監管,以確保此前的高投入能在短時間內產出效益。

2020年的韓綜《Running Girls》,邀請了來自二代到五代女團的幾位代表性成員,其中包括15歲就在Wonder Girls出道的宣美。一次吃晚飯時,她和其他人吐露入行後的感受,坦言曾診斷出邊緣性人格障礙(EUPD)。“我太早就出道開始社會生活。青少年是建立自我的時期,但我們那段時間都是在車裏度過的。現在藥量減了很多,不用擔心我啦。”

剛出道時的宣美

在家長制作風和資本的雙重裹挾下,年輕人們被奪去自主權,成為對外展示、鏈接粉絲和品牌形象的窗口。和一、二代團對比鮮明的是,如今的愛豆由於事業上分身乏術,平均學歷大都止步在中學,放棄高考是常有的,這也間接迎合、加固了外界對其沒文化和全靠包裝的評價。

而所有沒日沒夜的練習、趕通告,為的不過是擁有站上舞台的資格,在聚光燈中央活躍幾年後,被迭代,被雪藏,攤上要用終身來償還的情感債務。

血肉寫成的“懺悔書”

什麼樣的練習生適合出道?對不同公司、高管和製作人而言,答案或許相異,但有一條準則是通用的:最好像模具和海綿一樣,可以將創意庫裏的風格概念吸收,消化,被打造成符合“工業標準”的完美偶像。

如果説,曾經紅遍亞洲的青春偶像們,展現出的元氣活力大都與年紀相稱,在今天,這種處於弱勢、從屬地位的K-pop女性形象構建,多少顯現出一些令人不安的端倪:通過符合預期的角色扮演,來進一步延續女性幼稚化、客體化的權力運作模式。

2024年4月,娛樂公司HYBE旗下新女團ILLIT 的出道曲《Magnetic》MV發佈僅數小時,便讓輿論炸開了鍋。在網上,這支MV被人扒出眾多擦邊的性暗示(戀童癖)元素,包括獨角獸、蕾絲白襪、紮緊的塑料袋、沾血的內褲等等。

《Magnetic》MV引爭議

比起隱晦的鏡頭語言,更引人關注的是,平均年齡才18歲的女孩,對這些異樣的“潛台詞”事先知曉多少?又或者,她們真有獨立選擇的機會嗎?

2016年,《Produce 101》的製作人在受訪時,將自己策劃的初衷描述成“製作一部給男性看的健康A片”。如此咋舌的言論,最後並未在輿論場濺起太大水花。經紀公司明目張膽的物化營銷手段,反而助長了男粉絲偷拍、性騷擾、寄恐嚇信一類惡劣事件的發生,將女團成員暴露在更脆弱難堪的處境中。

美國學者簡·卡普蒂(Jane Caputi)曾提出“日常色情”(Everyday Pornography)的概念,在她看來,“色情不僅指露骨的、X級的性描寫,更重要的是,指任何系統地、策略地物化、剝削和貶低女性身體和主體性的表現形式”。

就像躺在櫥窗裏的玩偶,女孩們擠破頭殺入演藝圈後,不得不在可愛、純真和性感之間搖擺,和受眾保持着曖昧的互動,同時為了上鏡的形象管理,要以超乎常人的強度減肥,定期整容。f(x)成員Amber在接受外媒採訪時感慨:“想出道的話,整形似乎是一個很重要的必經過程……在韓國娛樂業,男生和女生的審美標準非常不公平。”

同樣隸屬於f(x)的前隊友崔雪莉,成為了被霸權剝削的年輕女孩中極罕有的反抗者,儘管她最後踏上的,是決絕的輕生之路。

崔雪莉

正式出道前的雪莉,幼時外貌出眾,加上家境並不富裕,很早就被送進演技學校,以童星身份出演了多部影視劇。後來由於身高竄得太快,接不到合適的戲,她被公司選為f(x)成員,時年15歲。

特殊的成長經歷,造就了雪莉隱忍和對環境敏感的天性。她清楚在偶像行業這台永動機的齒輪裏,自己只能是一件“面向公眾、最精美的一流產品”,必須全力配合、扮演聽話懂事的“人間水蜜桃”。

但在後期,自我人格、反叛意識的萌芽和瘋長,刺穿了長久壓抑的真空罩。

此時的雪莉,開始做出一些在人們看來“失格”的舉動,包括醉酒直播、在ins曬出不穿內衣的日常照片、和年長自己14歲的嘻哈歌手戀愛等等。迎接她的,是網友們潮水般的攻擊和謾罵。為了不讓團隊受牽連,雪莉在2015年退團,SM則表示“尊重本人想專注演技事業的意願”。

淪為資本棄子後,雪莉在社交媒體上的形象愈加大膽。她官宣分手,發出各種詭異的照片,譬如將芭比娃娃折斷,抑或是將活鰻魚切成兩半放在火爐上烤。或許這些“放飛自我”的證據,不過是她對外發出的求救信號,只是待斯人故去,一切為時已晚。

在雪莉離世一個多月後,她的好友兼同行、女團KARA成員具荷拉也在家中自殺身亡。兩個女孩不僅同歲(都出生於1994年),連死因都出奇地一致:網暴、抑鬱、被拋棄。在具荷拉生前,男友崔忠範多次對其施以毆打,誣告,並以公開親密視頻為由進行威脅,稱要斷了她的演藝生涯。

具荷拉

回頭看來,“雪莉們”的死,如同電影《處女之死》在現實中的映射:為了尋回對身體的主控權,與無處不在的偏見和囚禁割席,女孩們逐個將生命定格在最美好的年華。而在延伸的應激情緒鏈條之下,是那些無法言説、更難以被他人理解的傷口。

逃離“聖潔島”

在批判韓娛對人的異化和屠宰時,有一個經常被略過的前提:韓國的造星產業從誕生伊始,就植下了高度“商業化”的基因。

1997年,韓國在亞洲金融風暴的席捲下股市暴跌,外匯儲備一度僅剩39億美元。由於傳統強勢產業(汽車,家電等)產值大幅下滑,時任總統金大中一上任便提出了“21世紀韓國的立國之本是高新技術和文化產業”的經濟發展思路。

在他的構想中,文化產業是拯救韓國經濟的“朝陽產業”,往後數十年K-pop取得的地位和成就也的確印證了這一説法。只不過為巨大呼吼的引擎供給燃料的,是一代又一代鮮活的年輕人。

他們在身心尚未成熟的時候,踏入這個潛規則橫行、等級制度森嚴、權力結構極其不對等的行業。當中那些家境貧寒的,甚至要在出道後替父輩打工還債,安全感的潰堤便在這時成了被誘導和利用的籌碼。

在立法層面,目前韓國政府已有了進步性的表態,如正式通過被稱為“具荷拉法”的《民法修正案》,規定嚴重違反對子女的撫養義務或虐待子女的父母不能繼承子女財產。2020年,數碼性犯罪“N號房”受到國際社會譴責後,時任總統文在寅簽署法案,將韓國的性同意年齡從13週歲提高至16週歲。

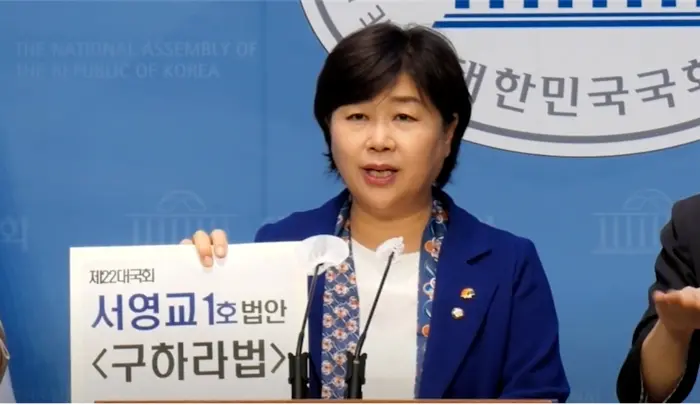

2024年5月31日,國會議員徐英教宣佈在第22屆國會提出《具荷拉法》

而在去年通過的《首爾市青少年文化藝人的權益保護及支援相關條例》,對練習生在心理檢查、諮詢等方面進行援助,對性騷擾、性暴力、強迫減肥、整容等對青少年練習生造成身心傷害的情況進行早期干預。

這些制度性的鐐銬,未必如人們預期的那樣牢固,除了前文提到的市場經濟理性外,還有一道符咒,是滲透在韓國社會土壤中、既隱蔽又難以祓除的厭女症。

作為深受儒家文化圈影響的地區,韓國至今仍在道德約束、性別權力結構上秉持着很多保守的做派。在韓國公開談論女性主義,隨時可能觸發輿論反噬。就連《82年生的金智英》女主鄭裕美,其社交賬號也曾充斥大量侮辱性的留言。

折射在社會生態上的,是韓國女性整體社會地位的遠遠落後。根據《2024全球性別差距報告》,韓國在146個統計國家中排名第94位,仍處於中下游。在經濟合作與發展組織(OECD)成員國中,韓國是兩性薪酬差距最大的國家,為31.2%(2022年數據)。

韓國在《2024全球性別差距報告》東亞和太平洋地區排名第10位,在146個統計國家中排名第94位

作為新自由主義、父權制資本主義媾和的產物,以K-pop為標誌的韓娛頻繁受到文化界和學術界的熱議,正是因其像一面鏡子,反射出韓國主導的社會性經驗。女性整體的地位已是如此卑下,演藝圈年輕的女孩們處在從小被凝視、被審判的評價體系內,更難免於話語權的沒落。

在這種前後夾擊下,她們是否註定只能成為“快消品”,毫無自身人格切面的振動和閃光?

距今快18年前,有“女帝”之稱的少女時代發佈了出道曲《再次重逢的世界》。由於歌詞中凝結的勇氣和展望新世界的態度,直到今天,這首歌已然進化為戰歌般的象徵,在廢除墮胎罪遊行、梨花女子大學集會等社運中被齊聲唱響,給予人們力量和撫慰。

少女時代《再次重逢的世界》

韓綜《海妖的呼喚》重塑女性魅力、韓江獲諾貝爾文學獎、NewJeans毅然從前東家ADOR出走……這些近年來相關的文化事件,就像一簇簇的火苗,搖撼着樹木朽壞的根基,露出讓視野變寬的豁口。

但問題在於,能夠挑戰規則並且在這場拼殺中倖存下來的,永遠是極少數。而每次有新的悲劇誕生,就像是一記警鐘,告訴人們,眼下還遠未到慶祝的時候。

去年在韓綜《思想驗證區域》中圈粉無數的嘉賓、團體活動家河美娜(暱稱“河馬”)在《我的痛苦有名字嗎》中訪談了31名20-30歲的女性憂鬱症患者,她寫道:“與其畫上一條線,把自己和受害者區隔開來,我更希望她們能瞭解自己其實已經是站在線的內側。我們要一起閲讀苦痛與痛楚的敍事,討論現在該如何分攤這些痛苦,我們必須創造的連結又該是什麼樣子。”

因為連結,每個孤獨而煎熬的靈魂才能有片刻喘息。哪怕過程並不輕鬆,甚至屢被血淚交織的無力感捶打,我們也需要這樣的連結,切莫待到風暴過境,才陷入痛悔和悲嘆。