陳浩:所謂“突厥民族”源自歐洲東方學家的建構_風聞

熊猫儿-4小时前

通過考索史事與文獻可以發現,“突厥”在漢文正史、突厥碑銘、拜占庭編年史、穆斯林史志和近代西歐文獻中的指代對象具有歧義和異質性,歷史上並不存在連續的、統一的所謂“突厥認同”。

漢文史料中的“突厥”主要指公元6—8世紀中國北方的邊疆政權。突厥汗國滅亡之後,“突厥”一詞在希臘語、波斯語、拉丁語等不同語言的史料中被繼續使用,但在不同歷史時期和不同文化語境中,該詞的指涉對象不盡相同,不存在一種連續的、線性的“突厥認同”。近代歐洲東方學家利用比較語言學方法,把不同時代和不同空間內的突厥語人羣,都歸類於“突厥語族”範疇。在19世紀西方種族主義和民族主義思潮影響下,“突厥語族”從純粹的語言學概念,逐漸發展為“突厥民族”概念,成為“泛突厥主義”的核心內容。

不存在連續、統一的“突厥認同”

突厥是南北朝至隋唐時期活躍於中國北方的邊疆政權。在進入中原史家視野之初,“突厥”一詞是指以阿史那氏家族為核心的帶有一定血緣色彩的政治共同體。突厥汗國建立以後,將散落於漠北高原上的其他部落吸收進來,“突厥”一詞所具有的政治意味逐漸增強,甚至稀釋了原先的家族、部落含義,“突厥”從最初的部落名稱,躍升為草原政權的名號。由於突厥汗國經歷了降唐和重建的過程,第二突厥汗國與早期政權在可汗世系和官方書寫系統等方面都存在斷裂。據《舊唐書》記載,第二突厥汗國的開國君主骨咄祿雖是阿史那氏,但只是第一汗國末代可汗頡利之疏屬。目前所見第一突厥汗國時期的碑銘都以粟特文刻成,而第二突厥汗國時期的碑銘則是突厥文。第二突厥汗國滅亡後,漠北草原的政治體名號由“突厥”變為“回鶻”,中原王朝亦同步更新了對西域和漠北人羣的稱謂。

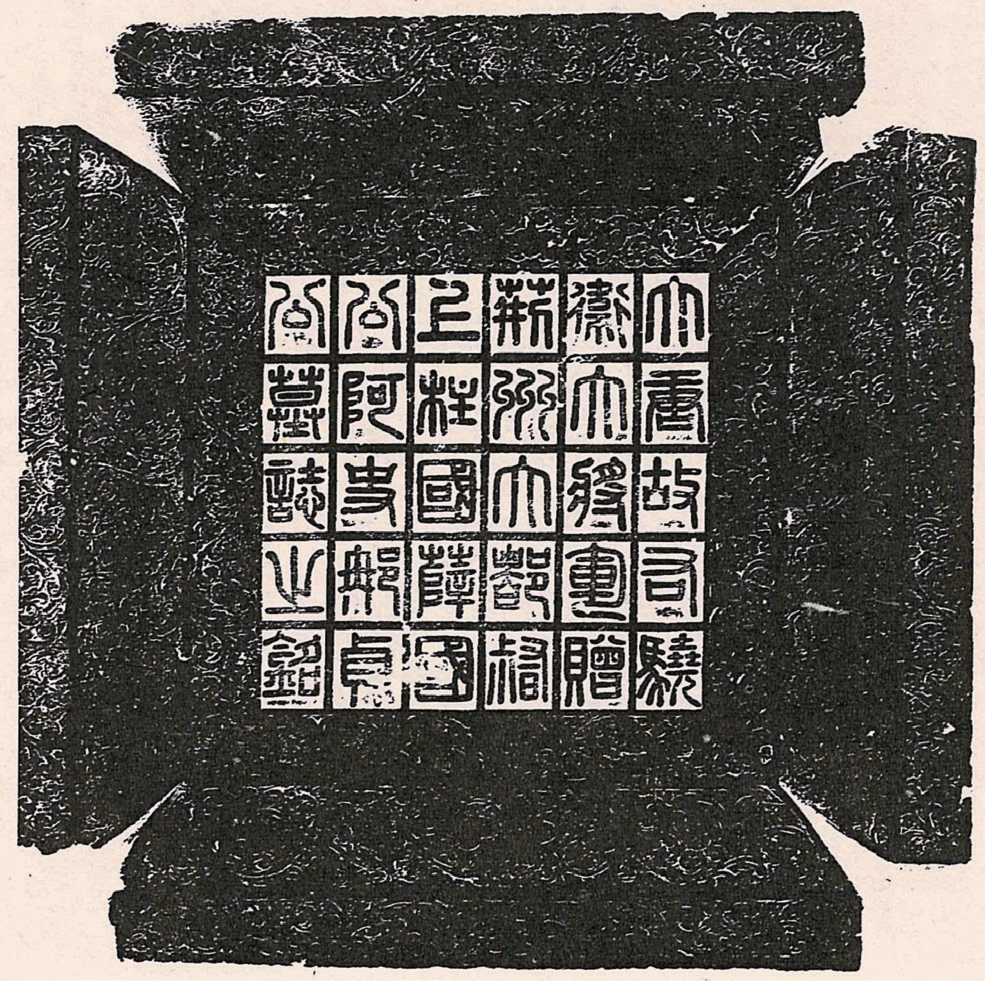

貞觀初年,唐太宗擊敗東突厥頡利可汗,不少突厥首領歸降唐朝成為朝廷命官。例如,陪葬唐太宗於昭陵的阿史那忠,上賜名忠,曾任左屯衞將軍、右驍衞大將軍等職。圖為阿史那忠墓誌蓋拓片,書“大唐故右驍衞大將軍贈荊州大都督上柱國薛國公阿史那貞公墓誌之銘”,引自張沛編著:《昭陵碑石》,西安:三秦出版社,1993年,第63頁

突厥是目前已知中國歷史上最早使用自己文字書寫歷史的北方邊疆政權,他們利用為統治家族立紀念碑的機會,向時人和後人敍述突厥的國史。研究表明,現存突厥碑銘中的Türk亦有狹義和廣義之分,前者是家族、部族範疇,後者則是政治範疇。具體來説,Türk從最初的部族名稱,發展為遊牧政治體的代稱,但二者是共存關係。狹義上的“突厥”(Türk),是指以阿史那家族為核心的統治集團;廣義上的“突厥”則指突厥汗國(türk el)的全體子民(türk bodun),不僅包括漠北的九姓烏古斯和西突厥的十姓等重要的突厥語人羣,還包括其他操突厥語的人羣如葛邏祿、黠戛斯等,以及進入突厥政權的非突厥語人羣如漢、契丹、奚、三十姓韃靼等。第二突厥汗國瓦解後,曾經隸屬的次級共同體,例如九姓烏古斯中的若干部族,便頂着“突厥”的名號繼續向西尋找新的棲居地。這些羣體與該名號的關係,可以説完全是政治性的。時過境遷,“突厥”一詞的外延變得愈加寬泛,也愈加偏離原義。

與突厥汗國發生聯繫的同時代歐亞政治體,還有東羅馬帝國。東羅馬帝國也擁有修史的傳統。“突厥”在拜占庭史料中被寫作Tούρκοι(希臘語),隸定成拉丁語則是Turkoi,詞源顯然是突厥語的Türk一詞。希羅多德奠定的“文明與野蠻”二元對立的歷史敍事,被拜占庭帝國的希臘史家延續下來,Tούρκοι甚至一度取代“斯基泰”(對中亞綠洲以外遊牧人羣、部族的泛稱),成為“野蠻人”的代名詞。第二突厥汗國滅亡後,拜占庭史家一方面繼續使用“突厥”作為“蠻族”的統稱,另一方面也用來指稱當時的所謂“新蠻族”,如馬札爾人(匈牙利人的祖先)。

拜占庭史家用Tούρκοι指代馬札爾人的做法,影響到周邊穆斯林人羣對“突厥”概念的認知。穆斯林文獻中的“突厥”寫作 ,根據阿拉伯語的拼讀規則,加上定冠詞al-後轉寫成拉丁字母為al-Turk或at-Turk。穆斯林文獻中的

,根據阿拉伯語的拼讀規則,加上定冠詞al-後轉寫成拉丁字母為al-Turk或at-Turk。穆斯林文獻中的 並非特指馬札爾人,更多情況下是對歐亞草原非穆斯林遊牧人羣的泛稱。在喀喇汗王朝史家喀什噶裏編纂的《突厥語大詞典》“導論”列舉的“突厥人和突厥諸部落”中,許多都不是突厥語人羣。這説明該書作者觀念中的“突厥”(

並非特指馬札爾人,更多情況下是對歐亞草原非穆斯林遊牧人羣的泛稱。在喀喇汗王朝史家喀什噶裏編纂的《突厥語大詞典》“導論”列舉的“突厥人和突厥諸部落”中,許多都不是突厥語人羣。這説明該書作者觀念中的“突厥”( ),不只是一個語言概念,更多的是政治、文化概念。13世紀,蒙古興起後,穆斯林文獻中的

),不只是一個語言概念,更多的是政治、文化概念。13世紀,蒙古興起後,穆斯林文獻中的 演變為一個泛指北亞草原遊牧人羣的稱謂。例如,伊利汗國宰相拉施特在其主持編纂的通史《史集》中使用的

演變為一個泛指北亞草原遊牧人羣的稱謂。例如,伊利汗國宰相拉施特在其主持編纂的通史《史集》中使用的 概念,就包括蒙古諸部。

概念,就包括蒙古諸部。

早在與突厥汗國相同的時期,拉丁語世界就已經有關於“突厥”的記載。編纂於公元7世紀的法蘭克人史——《弗萊德加編年史》提到,馬其頓人、羅馬人、法蘭克人與突厥人具有共同的祖先,他們是特洛伊城陷落之後逃出的4支遺民。西歐與突厥汗國的聯繫是通過拜占庭帝國間接實現的,在突厥汗國滅亡後,拉丁語史料中就看不到突厥的記載了。近代拉丁語中的Turchia(突厥語人羣)或Turcia(突厥語人羣生活的地方),主要是指小亞細亞的突厥語人羣;至於北亞草原的遊牧人羣,則被統稱為“韃靼”,而非穆斯林史料那樣統稱為“突厥”。

綜上,通過考索史事與文獻可以發現,“突厥”在漢文正史、突厥碑銘、拜占庭編年史、穆斯林史志和近代西歐文獻中的指代對象具有歧義和異質性,歷史上並不存在連續的、統一的所謂“突厥認同”。

“突厥民族”概念來自近代理論建構

“突厥民族”概念的生成,是歐洲啓蒙運動以來東方學家在“普遍史觀”指導下的線性歷史書寫實踐,以及對北亞及中亞人羣語言的類型學研究共同影響的結果。

例如,東方學家德金在1756—1758年出版的《匈奴、突厥、蒙古以及其他西部韃靼通史》一書中,將漢文史料中的“突厥”與西歐文獻中的Turk勘同,成為對近代西方Turk歷史語義學的一次縱向延伸。不過,在很長一段時間內,他提出的觀點只是一種假設。在伴隨着法國大革命而興起的民族主義思潮以及種族觀念影響下,德金的假設才逐漸被一些西方學者所接受。

又如,瑞典人菲利普·約翰·馮·史託蘭伯在《歐洲和亞洲的東部與北部》(1730年)一書中,認為西伯利亞的雅庫特等民族的“韃靼語”與奧斯曼語具有相似性,提出“突厥—韃靼語族”概念。普魯士東方學家柯恆儒在西伯利亞旅行期間,遇到一位來自吐魯番的回人,從此人口中獲得了若干語料。在此基礎上,他參考早期文獻的記載以及法國巴黎藏明朝的《高昌館譯語》等書籍,認為畏吾兒語是突厥語的一種。此後,歐洲東方學家借用比較語言學方法,逐漸將安納托利亞、東歐韃靼、中亞、中國新疆、西伯利亞等地的突厥語人羣,歸於“突厥語族”的語言學範疇之下。這是近代西歐Turk概念的內涵在橫向上的延展。

歷史上第一次正式提出“突厥民族”(Türkenvolk)概念的是匈牙利東方學家萬伯裏。他在《中亞旅行》(1864年)和《中亞概述》(1868年)中,就已提及奧斯曼與中亞等地區突厥語人羣語言和文化的相似性。萬伯裏首次從民族學和人種學角度對“突厥民族”進行理論建構,體現在《突厥民族》(1885年)一書中。該書所謂“突厥民族”(Türkenvolk)是一個德語合成詞,由Türk(突厥)和單數的Volk(民族)兩個名詞構成,意思是由不同突厥語人羣構成的一個“突厥民族”。該書還把“突厥民族”分成西伯利亞突厥語人羣、中亞突厥語人羣、伏爾加河突厥語人羣、黑海突厥語人羣和西部突厥語人羣。

1889年,在鄂爾渾河流域的和碩柴達木(今蒙古國境內)發現了後來被命名為《闕特勤碑》《毗伽可汗碑》的突厥文漢文雙語石碑。在突厥文碑銘中,“突厥”一詞有兩種寫法,分別是 和

和 ,根據突厥文的拼寫規則,它可以轉寫成türk、türük和türkü三種形式,其中第一種形式為學術界廣泛接受。碑銘中的“突厥”與當時西方知識界建構中的Turk,從字形上看是一致的。這使得西方的“突厥語族”概念在歷時性和共時性兩個維度的建構得以“合攏”,從古代突厥到現代土耳其以及中亞各突厥語民族的一部線性歷史亦被建構出來。必須指出,這套學説純粹建立在文字相似性基礎上,所謂“突厥民族”根本沒有連續發展的主體族羣和相對穩定的地理疆域,更遑論連續、統一的文化與歷史認同。

,根據突厥文的拼寫規則,它可以轉寫成türk、türük和türkü三種形式,其中第一種形式為學術界廣泛接受。碑銘中的“突厥”與當時西方知識界建構中的Turk,從字形上看是一致的。這使得西方的“突厥語族”概念在歷時性和共時性兩個維度的建構得以“合攏”,從古代突厥到現代土耳其以及中亞各突厥語民族的一部線性歷史亦被建構出來。必須指出,這套學説純粹建立在文字相似性基礎上,所謂“突厥民族”根本沒有連續發展的主體族羣和相對穩定的地理疆域,更遑論連續、統一的文化與歷史認同。

被“泛突厥主義”利用

“泛突厥主義”興起於19世紀,由俄國的韃靼人伽普林斯基提出。這一思潮原本是克里米亞半島上操突厥語的人羣為抵抗沙俄壓迫,而提出的與“泛斯拉夫主義”針鋒相對的一種理論。伽普林斯基“號召”全世界操突厥語的人羣,“在語言、思想和行動上聯合起來”。“泛突厥主義”傳入奧斯曼帝國後,在學者格卡爾普等人修正下,逐漸發展為一種意識形態,併成為奧斯曼帝國行將崩潰之際,與“泛伊斯蘭主義”和“奧斯曼主義”並行的“救國路線”。顯然,無論在克里米亞,還是在土耳其,“泛突厥主義”都是缺乏歷史事實依據和文化傳統的政治思潮。

“泛突厥主義”的思想內核是將突厥語人羣想象成一個政治共同體,並建構一套連續的歷史敍事,將亞洲內陸出現過的草原政權,例如蒙古、突厥,甚至更早的匈奴,都納入其中。這套説辭全部仰賴歐洲東方學家圍繞“突厥語族”的知識建構。例如,土耳其人內吉布·阿西姆在1899年將法國學者萊昂·卡翁的《亞洲歷史導論:從起源到1405年的突厥和蒙古人》譯成奧斯曼語,並以《突厥史》為名出版,在奧斯曼帝國的知識界引起極大震動。其中,有關突厥與蒙古同源的説法讓奧斯曼人為之一振——他們為擁有成吉思汗和帖木兒這樣的英雄“祖先”而感到榮耀。而卡翁的這部“導論”,雜糅了西歐從近代早期到19世紀末所積累的關於突厥語人羣的所有知識。

早在19世紀末至20世紀初,奧斯曼帝國的政治和宗教人士便將“泛突厥主義”的觸角伸向我國新疆地區,與“泛伊斯蘭主義”一起,進行“雙泛”滲透。受其誤導的人自認為“突厥民族”,並要求建立所謂“東突厥斯坦國”,妄圖把新疆從中國分裂出去。新疆解放後,“東突”頭目流亡海外,繼續從事分裂活動。“東突”或“雙泛”的錯誤思想表面上是從土耳其移植而來,但其思想根源仍是歐洲東方學的知識脈絡。例如,“東突”分子穆罕默德·伊敏在《東突厥斯坦史》中,把我國曆史上的歷代北族政權想象成與中原敵對的統一政治體,並把新疆的突厥語人羣統稱為“突厥民族”,這都源自近代歐洲東方學。

在穆斯塔法·凱末爾憑據《洛桑條約》在奧斯曼帝國的廢墟上建立起現代土耳其民族國家之後,“泛突厥主義”不再符合當時土耳其共和國的利益訴求和邊界主張,遂在較長一段時間淡出其官方敍事。蘇聯解體以後,“泛突厥主義”雖然曾在中亞地區短暫復活,但事實證明,在國家利益面前,中亞各國對“泛突厥主義”的意識形態是有所保留的。不過,“泛突厥主義”在某些民間話語生態中仍有一定影響力。從維護國家統一和民族團結的意義上講,我們對此需要保持高度關注。

**作者單位:**上海交通大學歷史系