對美125%關税反制後,更重要的是什麼?_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-46分钟前

文 | acel rovsion

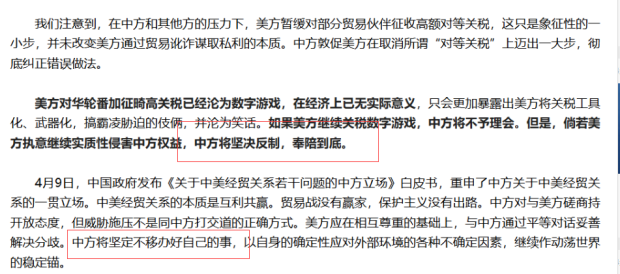

就在今天下午,國務院關税税則委員會宣佈對美國的關税税率由84%提高至125%,並聲明鑑於在目前關税水平下,美國輸華商品已無市場接受可能性,如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關税,中方將不予理會。就如商務部在隨後的發言所説,美方對中國加徵的關税已經淪為數字遊戲,在經濟上已無實際意義。這與其説特朗普極限施壓,更像黔驢技窮,彷彿一個嬰兒話都不會説,強行跟人吵架一樣。

商務部還強調,倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益,中方將堅決反制,奉陪到底。關税反擊之外,比如服務貿易,我們可選擇的反制手段還有很多。最重要的還是我們要“堅定不移辦好自己的事”。

事以至此,很多人熟悉的世界徹底崩塌了。這次我們看到,國內輿論環境中,以往遍地東食西宿主義者的經濟和金融業這次除了某些“首席經濟學家”之外,唱反調的比以往中美經貿交鋒中少了很多,更多人處於一種茫然和宕機中。

前兩天看到的一篇金融人士文章中引用的CNBC媒體人史蒂夫·利斯曼的話很有代表性——

“美國本來可以出口這些不值錢的綠色紙張,然後就可以空手套白狼換回大量的Iphone,然後這些Iphone的生產國還會把這些綠色紙張重新投資回美國的金融市場,讓美國人賺兩道錢。這個系統即便放在歷史上和那些偉大的帝國比也是優秀的,我們不需要總督,只需要WTO,IMF,World Bank就可以管理這個世界,但現在美國決定要回到100年前,美國工人平均壽命42歲的那個年代,去出口Iphone,換其他國家的藍色或者紅色紙張”

這個疑問恐怕不光是美國人,也是我國很多金融和外貿人士的疑問。在貿易領域,美國的貿易逆差在美元體系的加持下實際上是以資本回流,這使得美國國內不僅充斥着廉價好用的商品和美元強勢的購買力,同時高附加值的設計研發部門留在國內。這麼好的事為什麼不要了?

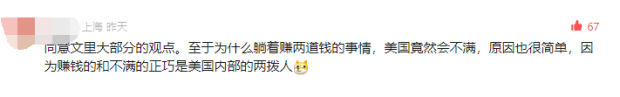

那篇文章下面的評論,評論中有回答了這個問題的,反而作者的回覆頗能體現一種複雜情緒

特朗普最近的操作是發瘋,這兩天借行情動盪搞內幕交易更是讓人大跌眼鏡。但美國的問題一直在那。從特朗普16年第一次上台開始,包括筆者在內的新潮很多文章就一直在回答上面那個問題。這個問題不光是美國面臨的根本問題,也是我們想”辦好自己的事情“就必須要警醒的問題。

我們在昨天文章中説到,美國聯邦政府的現金流狀況已極為糟糕,亟需開源節流。

一方面要提升企業向美國聯邦政府繳納的税收;另一方面則要壓低聯邦政府的再融資成本。然而許多美國跨國企業在本土會計準則下的股東權益早已為負,實際上已經淪為虛擬公司,相當於投資者交易的是一個大型資產抵押包。

早在拜登政府時期,耶倫曾提出“全球最低税制方案”,試圖將部分美國企業轉移到海外的税基重新拉回境內。然而,這一方案推行難度極大,最終不了了之。這次的關税大戰不光是特朗普個人的瘋狂,某種程度上也可以説是美國這個國家被跨國資本拖入了瘋狂的境地。

跨國資本主義通過全球化的要素配置,將低成本人力資源和區域市場培育結合起來,將供應鏈價值鏈配置和關鍵產品生產結合起來,構成了大部分美國跨國企業能夠幾十年蓬勃發展的核心驅動力,也一定程度鞏固了美國作為全球分工體系頂端的位置。但這種模式解決不了兩個內政意義的問題。

**一是國內反哺不強。**從就業市場看,跨國資本主義將人力成本敏感性的供應鏈、生產和支持服務環節移出,而這個大體量環節沒有給美國就業反哺,相反80年代作為美國名片的高生活水平產業工人階層在產業流出以後無法適配到合適的工作,他們受教育程度不高無法進入留在美國本土的設計研發環節就業,甚至在低端服務業中還面臨着非法移民的廣泛衝擊,這使得美國國內大部分就業只能通過基於國內市場的低端服務業來提供。

跨國資本主義的高速發展,並沒有承擔起託舉美國就業市場的作用,相反抽空了美國核心產業、供應鏈體系再生產的基礎,美國軍艦造船廠由於造船業及配套工業的工人斷層,現在處於生產承載力極度衰退的階段。

而從投資市場看,由於美國工業門類缺失、供應鏈平均成本高企、配套產業極度萎縮,除卻對能源價格、税收政策敏感的高耗能行業(比如給汽車工業配套的福耀玻璃)熱衷於前往美國本土投資,波音、SpaceX、科氏工業等少數必須在美國本土保留產能的企業會維持常態化小體量投資,跨國資本主義在美國本土的投資意願、投資體量都在鋭減,都會尋求全球供應鏈的優化配置來降低平均成本,最大的投資意願就是兼具最大市場和最強供應鏈體系的我國。站在作為主權國家的美國視角,跨國資本主義對美國實體經濟的投資反哺也是幾乎看不到的。

**二是技術學習替代。**跨國資本主義希望永遠保持新興市場提供廉價勞動力和市場空間,自己通過行業高附加值環節取得高昂利益的模式可以永遠存在,也就是希望新興經濟體永遠停留在拉美模式的進口替代階段。但這種模式忽視了新興經濟體在全球分工中的內生增長和後發優勢,更忽視了新興市場勞動力素質提升過程中會通過“幹中學”,開展緩慢的技術學習替代,低端階段是山寨模仿,中端階段是國產化替代,高端階段就是全球競爭力產品的誕生。

於是,跨國資本主義的拉美幻夢在亞洲新興經濟體這裏完全破碎,技術優勢和產品優勢在慢慢被消失,而新興市場空間在國產產品填補後,跨國資本賴以維持高營收的新興市場收入鋭減、相反供應鏈還必須完全依賴於新興國家。這相當於,在長期的反覆過程中**,跨國資本主義在我國甚至於大家不怎麼看得上的印度那兒都賣出了絞死自己的絞繩。**

從這點上可以説,美國作為一個全球帝國,其外交問題都可以説是一種內政問題的顯現形式。亨廷頓的政治哲學中有一個著名的問題**“美國是作為美國的美國,還是作為超級大國的美國**?**”**或者簡單而言,美國是圍繞這個主權機器的利益為主還是以作為全球超級大國利益為主?這兩者的分野是理解近幾十年美國內政外交政策衝突的一條有效途徑。

新制度主義將戰後秩序的形成歸結為國際合作機制和規則體系的自發形成,但《美國締造的世界》的作者羅伯特卡根**認為全球化和自由開放的當代世界秩序是由美國塑造的。**他用羅馬式世界帝國霸權來形容美國在冷戰後的作用把這種秩序視作美國花大量成本去維持的一種單極主導的多邊體系利益。

起碼對於美國自身來説,羅伯特卡根的觀點更切實際。美國畢竟真實的在用美元,美軍和意識形態機器主導世界秩序。**這就產生了亨廷頓的”兩個美國“。**在亨廷頓這裏,本土美國的國民是有着盎撒-新教文化帶來的傳統身份認同的國民,超主權美國的國民是全球化之後身份認同過度廣泛化,成為”世界公民“的國民。

全球霸權終有代價,特朗普的兩次上台就是代價的表現。上面對跨國資本對美國的影響説明,對特朗普代表的MAGA羣體來説,**目前這個美國主導的世界秩序對本土美國的利益是可疑的。**而且隨着美國自身的衰退和東方的崛起,美國無力再承擔這種體系的長期開支。

於是,從第一個任期開始,特朗普所有政策都秉持這樣一個邏輯——收縮和甩賣。一方面,把美國運作霸權機制的支撐,盟友體系、軍事存在、國際組織、跨國網絡都給事實上收縮,用於減輕作為超級大國的美國在世界秩序中日常運行的成本。另一方面,把美元體系、貿易主導、政治信用作為虛擬資產大規模甩賣,試圖引起跨國資本主義的迴流。

上一任期我們就説過,特朗普是在用商人的邏輯處理美國國家信譽這個東西。**所以凡是新制度主義者認為能夠構建美國國際信譽和可信承諾的所有多邊框架,在特朗普看來幾乎都是可以被賤賣的。**從第二任期短短兩個多月看來,甚至這短短一週看來,這種出清在走向瘋狂。

可能存在一個理智的特朗普嗎?紅脖子們想要的,特朗普曾許諾過的MAGA能以理性温和的方式實現嗎?我們不得而知。但在瘋狂的第二任期之後,無論特朗普最終是成是敗,光譜兩端的美國人的撕裂和對立恐怕都還要加劇,美國各個部分就如同從漂移分離出去的各個大陸,恐怕再也不會回頭。

舊世界的確開始結束了,當然,現在頂多算結束的開始。作為全球美國的代表民主黨來説,打擊主要競爭對手是一個主要目標。但對追求本土性的MAGA來説,打擊主要競爭對手其實提供的更多是提供凝聚力的贏學價值情緒,戰略上反而是次要目標。本次關税戰本質上還是特朗普一箇中期的政治訛詐,它適用於博弈中的消耗戰模型。**這對現在的美國來説不是一個可以長期執行下去的主權機器對抗,最後還是要妥協。**更不用説靠這種機制來尋求製造業的迴流,這是一個遠超於其任期的經濟週期。

本次關税戰爭下,除了各主權國家和美國之間的加劇對抗和相互妥協外,**對於我們來説一個需要觀察的情況是跨國資本主義、特別是美國跨國企業的反應。**在關税帶來市場預期的普遍不確定性和全球流動性危機下,跨國資本主義在金融市場中長期普遍看跌的情況下,投資和運營策略都會發生根本性改變,這會帶來全球供應鏈體系的重配和衝突。

如果説,拜登時代的全球供應鏈危機是中美對抗中政治風險帶來的突發性停擺為主,特朗普時代的關税戰則把全球供應鏈體系重配徹底通過中美對抗分到了兩堆,按照和美國關税戰的妥協程度重新排列、互相尋求新的貿易空間,跨國資本主義要麼完全迴歸我國這個最強供應鏈體系,要麼花大價錢在美國及其小弟中投資重建一個次生供應鏈體系出來(從要求小弟購買美國能源、投資美國產業等開始)。

拜登時期跨國資本還可以靠同時投資中國及東南亞周邊、東歐拉美等地區來完成供應鏈安全的雙備份。關税戰之後,供應鏈本身的武器化疊加資本市場的流動性危機,帶來的可能是更加廣泛、貫穿鏈條的不確定預期。

但這些都是不是根本問題。雖然我國的跨國企業相對西方來説在”全球資本“這一屬性上還不成氣候,但對全球化的深度參與中產生了大批”東食西宿“的”全球公民“,而西方主導的全球交流與文化網絡對中國的影響也讓我國發達地區中具有”全球公民“身份意識的羣體在快速增長。未來,中國想要“堅定不移辦好自己的事”,解決好內部問題,以及帶領第三世界建設新秩序,**就必須以”兩個美國“為殷鑑,**對內扼制我國的跨國企業未來也向”全球資本“轉變,縮小沿海和內陸間,一二線和基層間的地區發展差異,最大限度的讓所有人處在同一個共同的生活實踐範式中。

另一方面,特朗普的孤立主義不代表新自由主義從此完蛋,民主黨在等待反撲,歐美跨國資本想要尋找新的宿主,歐盟領導人們在進行生存掙扎。這些資本,人和勢力都可能想對中國示好,但要清醒的看到,這些東西其實都離不開新自由主義的供養。就像託派到美國成了新保,歐洲左翼成了全球帝國主義秩序的弄臣和潤滑劑,他們還會以各種或左或右的面目,打着各種先進旗號繼續偽裝蠱惑我們,試圖讓中國繼續為新自由主義續命。

就像外交問題是美國內政問題的顯現形式,我國的內部問題也沒脱離過新自由主義的外部性影響。掃帚不到,灰塵不會自己跑掉。想要堅定不移辦好自己的事,我們要做的還有很多。