吃過廣西三江的酸鴨,前世的記憶都解封了_風聞

心之龙城飞将-49分钟前

不相及研究所

2025年04月15日 22:01:21 來自北京

傳説在第一隻酸鴨出現之前,人類對時間的認識還沒有現在這麼深刻。

它從來不會羞於表達自己的直率,平等對待每一位來者,或許那種存在本身就揭示了一些生命的真意。

在它面前你再也不用懷念逝去的歲月,因為它自己就是。

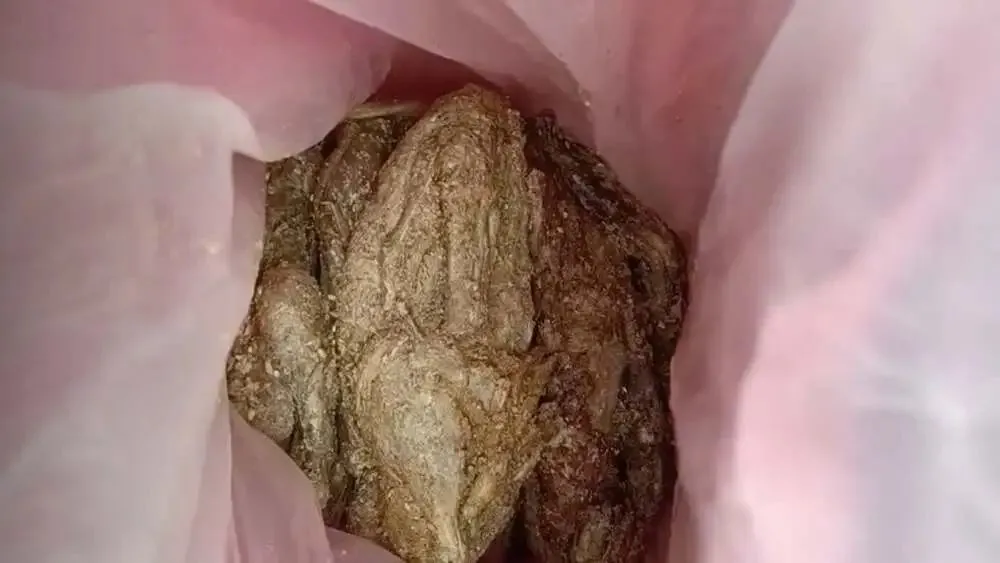

當那團含糊不清又百轉千回的混沌之子出現在視野中,你就會理解什麼是侗家豪情。

低調的色系透露出老成,濃厚妝容裏暗藏穩重,那是鴨子先知暢遊地府之後重返世間,欲為後人指引來時的路。

初次與它見面,就像在午夜廚房撞見正在分娩的泡菜缸,徹底被生命的張力與韌性所折服,只是忍不住想掏出蓋革計數器。

人們説有幸和酸鴨相遇過,基本就算是抵達了醃製帝國的核心區域。

柳州三江屬於絕對意義上的上古神話重鎮,仍然保存着鍊金術時代的遺珠。任何人都能在這感受到真正的沉澱,有時只需一眼,即可瞄到生死之外的光景。

彷彿是把土葬變成了一種烹飪手法,亦或是以仙人之力點化了鴨羣,直到你越靠越近,自然也明白了為什麼它總能連接起過去和未來。

幹千年,濕萬年,有的地方依靠醃製追求永恆,而在這裏,估計連永恆本身都是可以被醃製的。

從一些先驅者提供的消息裏可以發現,孟婆湯這種水平的東西顯然無法和酸鴨相提並論。

“有個戰友家在三江侗寨,有一年我們一家去他那做客,見識到了這道狠菜。”

“俗話説狹路相逢勇者勝,但那天我知道自己該認輸了,看着四歲的侄子舉起一條五歲的酸鴨腿,恍惚間身邊浮現了幾座金字塔。”

“某種角度上看,這是真正的寶寶腐食。”

一位嘗試過的朋友透露,鴨中之霸的威名可不是説説而已,和它相比,毛鴨蛋也不過是初出茅廬的愣頭青。

眼前那隻鴨子生前的時光都沒有一年,死後卻已肉身成聖,鴨油凝成舍利子,鴨皮化作金縷衣,全聚德的烤爐見了它也得熄火致敬。

保守來看,酸鴨帶來的體驗是全方位的,向來兼顧力度與速度,能以最簡潔的方式描繪最厚重的祝福。

而當地朋友確實熱情,總會給遠道而來的客人送上最高規格的禮儀。

不過對於沒有經驗的人來説,還是有點過於生猛了。

“如果能在餐桌上看見這道菜,已經證明了主家對你的重視,一寸光陰一寸金,盤子裏都是時間沉澱下來的誠意。”

“你不是在吃鴨,而是在品鑑鴨子最後的靈魂之舞,只是有時候感覺這裏的朋友太熱情了,熱情到似乎想讓我永遠留下來。”

有人説這就好比用考古的心性開啓了做菜的心流,而鴨子則完成了從禽類到古董的蜕變。

也許從它當初被創造出來那個瞬間開始,就註定了不是凡物,畢竟按照製作時長來看,養蠱也足夠了。

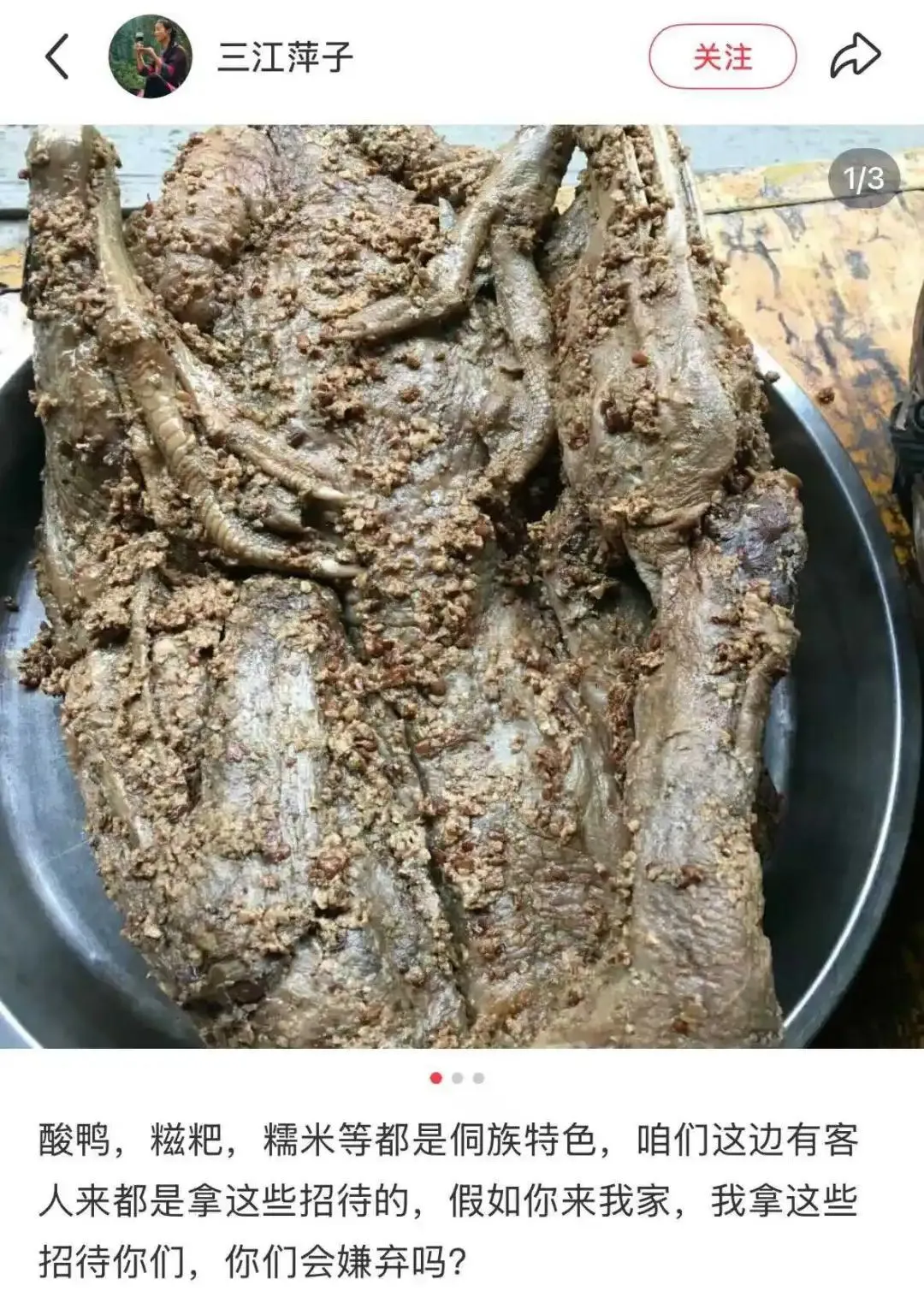

“首先要選用本地散養的鴨,不能太老也不能太嫩,八九個月大的最佳。”

“醃製流程有多種方式,一種是要先把鴨子殺好清理乾淨,搓鹽和酒醃製三四天,取出清洗晾乾,再放到火塘上用煙火來燻,燻至入味再次洗淨晾乾,此時才到了準備入壇的時刻。”

“糯米炒黃,關火加入一大碗酒,混合之後蒸熟,再均勻塗抹在晾乾的鴨子上,放入罈子密封好,之後只需耐心期待。”

“有的方法是沒有燻幹這部分流程的,而是殺完鴨子直接抹上糯米和鹽醃製,也可以根據喜好增加其他香料,比如花椒麪或辣椒等等,如何選擇主要看個人口味。”

“並且還要分為壇醃和木桶醃,家裏人説只要步驟都做對,壇醃可保十年不壞,木桶醃的酸鴨更是能保二三十年。”

“82年的拉菲不值一提,要是能見到82年的酸鴨,可以説是死而無憾了。”

根據本地朋友介紹,有人喜歡七八個月的,有人喜歡一兩年的,但最珍貴的必須是輩分大的。

三年以上的可以生吃,五年的酸鴨就已超凡入聖。

儘管密封之前它還是個小角色,可待到開壇之日便是出關的王重陽,尋常人難以近身,準備不足的話,沒準只是輕輕一瞥,目光就已被其內力灼傷。

堪稱鴨界祖師

大概只有徹底放下小我的食客才能品味此中冷暖,這方天地的一切因緣都已匯聚成型,靜待有緣者。

一般人看到酸鴨會覺得是個減肥神品,而在醃製界信徒們心中,只需撥開它的外皮,就能得到難以抗拒的頂級熟成。

紀錄片《風味人間》中也展示過醃製五年的酸鴨

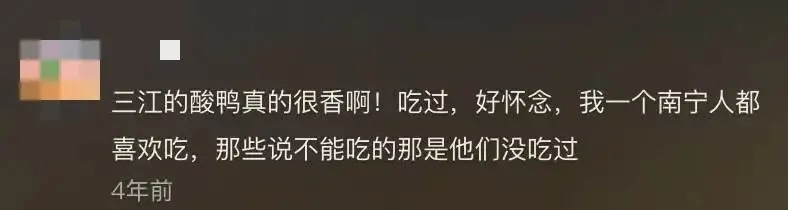

他們説頂住了視覺上的衝擊,才能幫味蕾打開新的維度,酸鴨所藴含的信息密度遠超想象,已經可以作為人羣分化裝置使用。

桂林龍勝也有這道菜,而它的強度可能連本地人也承受不住

“能炒能蒸能煲湯,做法很多元,但想要最猛烈的體驗還是得生吃,手抓糯米飯配上酸鴨肉,一口下去能讓人回味一輩子。”

“只需輕咬一塊,鹹味裹挾着酸甜苦辣席捲靈台,五升水也稀釋不了人生百味的循環流轉,大腦皮層都會舒展開來,想起就流口水。”

也有人喜歡為它附加一些炭火風情

作為世間少有的奇珍,酸鴨早已憑本事在美食界立於不敗之地,而當它和酸魚酸肉共同組成“侗家三寶”,實力將再次指數級增長。

若是身處現場,再剛猛的鐵漢也會變得柔和,從此理解了以柔克剛。

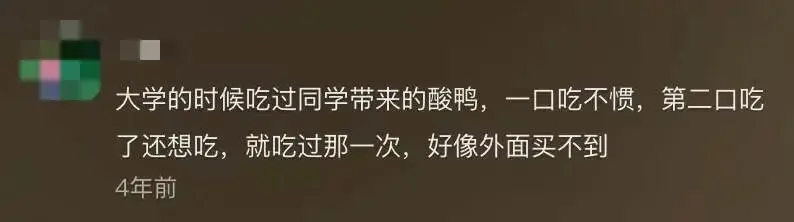

顯然苗族朋友們同樣深諳此道

這三位尊者從沒有冰箱的年代一路走來,如今似乎已超越食物的範疇,包含着更多民俗色彩。

而在這樣的語境中,“酸”這個字本身就代表了一種製作方法。

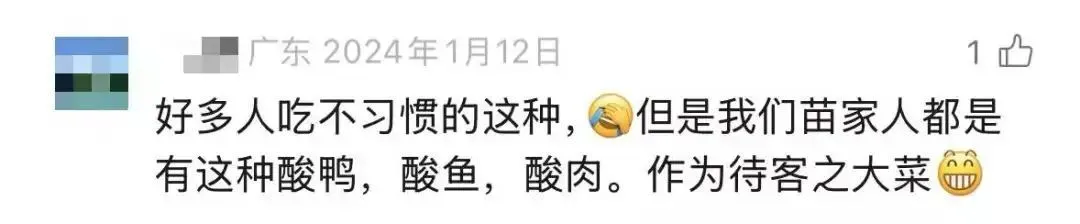

高手總是舉一反三,能放進罈子裏的都能酸,甚至進入了精細化作業,因此還能見到酸豆腐、酸骨頭、酸豬腳、酸豬頭皮等等神物。

可以説這種技術一直保持着旺盛生命力,並且仍在原材料領域開疆拓土,為人提供絕對開放式的體驗,你可以從任何角度窺探它的秘密。

一位侗族朋友對我説,他曾有幸在家吃過一次十年的酸鴨,那隻鴨子入壇時他還沒上大學,而開壇那天是為了迎接自己剛出生的女兒。

在他看來那不僅是某種極致味道,也是時間能送出的所有温情。