一羣孤獨症青年過上集體生活_風聞

心之龙城飞将-6小时前

中國慈善家雜誌

2025年05月06日 08:03:37

他們將在這裏度過餘生

小鎮大門,“金寨星星小鎮”幾個字出自小滿的手筆。

小滿最近一次剪頭髮是在4月19日,過程很順暢,這把他媽媽餘華高興壞了。

今年30歲的小滿,是一名中重度孤獨症患者。作為星星小鎮的第一位居民,他已經在安徽金寨生活了8年,對剪刀“脱敏”是他來這裏後取得的進步之一。

小滿所在的星星小鎮位於安徽金寨,是一個由多位家長共同出資入股,為自家孤獨症孩子打造的終身託養社區。30位從16歲到34歲年齡不等、程度不同的孤獨症青年,從全國各地來到這裏,在一起集體生活、學習和勞作。

按照規劃,他們將在這裏度過餘生。

一羣被稱為“孩子”的青年

9棟樓房,加上中心花園,構成星星小鎮的主體。進入大門,首先印入眼簾的是花園,左邊有兩棟家長公寓,右邊是食堂和體育館。再往裏走是一片操場,操場背後連着工作坊。3棟宿舍樓則藏在小鎮的最深處,那裏可以容納126位孤獨症孩子。

孩子——這是照料者對這羣年輕人的普遍稱呼,雖然他們中大多數人已經成年。

每6個孩子組成一個“小組家庭”,共享一層樓。每個樓層有一個公共的大客廳、洗漱間和衞生間,每個孩子獨享一個近15平的卧室。每層樓裏還設有一間“安靜小屋”,用於孩子們的“安靜訓練”和情緒發泄。

每個小組家庭配有4名老師,負責孩子們的生活起居和行為訓練。孩子們以小組為單位,大部分時間都在社區內過着集體生活,這被稱為“社區生活”。

孩子們在老師的帶領下幫廚備菜。

社區生活由勞動和學習兩部分組成。早操和早餐過後,每個孩子都會在老師的帶領下,參與幫廚或打掃衞生。洗菜、備菜、洗碗,幾乎每一項工作都會被拆分成多個環節,以便孩子們分工合作。比如:洗碗有人專門負責把碗放進水池浸泡好,下一個孩子負責把浸泡好的碗放進洗碗機,再後面擦乾水分,把洗好的碗擺放整齊。

每個孩子的能力程度和訓練重點各不相同,有的已經完全能獨立完成任務,有的需要老師手把手地教,有的則需要老師不斷地提醒,才能把注意力拉回到手頭工作上,比如給土豆去皮,用小工具刨絲,手撕蘑菇,把豇豆折成小段,切菜,等等。

無論什麼程度的孤獨症的孩子,都能領到相應的任務。“每個孩子都應該被公平對待,不能只給高功能的孩子機會。”金寨星星小鎮董事長餘華説。

這一方面讓每個孩子都有事可幹,有機會發揮作用創造價值,另一方面也減輕了小鎮的運營成本。現在,整個小鎮除了家長公寓外,所有樓層的衞生都由老師帶領孩子們完成。每頓需要供五六十人吃飯的食堂,只有兩名全職廚師,很多工作也都是由老師帶着孩子們來做。

一名孤獨症青年在老師的指導下烘焙麪包,這些麪包將供應到他們的“下午茶”中。

午休後,孩子們會進入興趣班學習。小鎮目前設有7類課程:運動、書畫、烘焙、韻律、手工、務農和社交課。老師們會根據每個孩子的興趣和特點,為每人下午安排三節課。小滿擅長書法,從2009年,餘華就發現寫書法能讓他安靜下來,這個愛好便持續至今。小鎮上處處可見孩子們的書畫、剪紙和手工作品。小滿的作品以書法居多,大門上“金寨星星小鎮”幾個字,便是出自他的手筆。

很多人説星星小鎮是一羣家長為自家孤獨症孩子打造的“烏托邦”“桃花源”,餘華和星星小鎮個訓主管孫軍都不認同這種説法。

“小鎮有圍牆,但不是建一所高牆將孩子‘圈’起來。”餘華説。儘管孤獨症孩子存在不同程度的社交障礙,但家長和老師還是希望他們儘可能地融入社會。為此,小鎮設置了每週一天的“家庭日”以及每年兩次的集體長途旅行,這又被稱作“社會生活”,意在保障孩子們安全舒適的前提下,讓他們走出小鎮,乘坐公共交通,進入公共場合,儘可能地接觸真實世界,豐富生活體驗。

“家庭日”可以説是孩子們的休息日,這天,社區的一切勞動和課程都暫停,食堂也不開。孩子或被家長接回家,享受親情陪伴;或留在小組內,由老師帶領着外出理髮、聚餐、購物、逛公園、看電影……

此外,小鎮老師還經常帶孩子們去參加義賣、演出等活動,儘可能地讓孩子們展示才能。甚至,餘華和幾位主管還曾帶過幾名高功能孩子去和附近的工廠洽談,為他們尋求就業機會。

孤獨症孩子“千人千面”,並且,任何一點場景轉換可能都讓他們難以適應。因此,每個孩子進入小鎮後,都要先進行一個月的一對一個別化訓練(簡稱個訓),小鎮人稱“家計劃”。

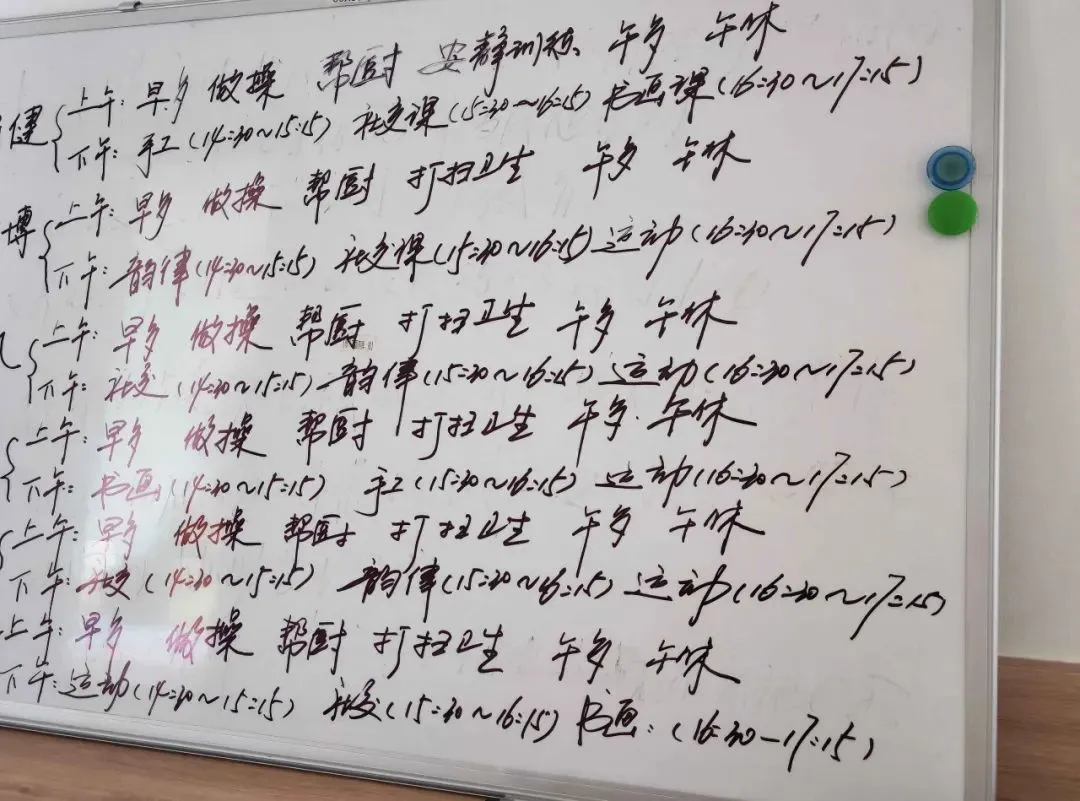

老師會根據每個孩子的具體情況,為他們每人定製一份作息表。

這一個月裏,個訓老師會先對孩子從生活自理、問題行為、安全意識、社區生活、社會生活這5大方面進行評估(未來還將加上就業評估),然後給孩子匹配合適的小組家庭,定製個性化的作息和訓練表,再根據照護難度確定託養費。

星星小鎮小組運營主管孫軍,孫軍2020年加入小鎮後,見證了很多孩子的變化。

有孩子來小鎮後,作息規律了,一年減重100斤;有孩子停下了攻擊行為;有孩子剛來時對包括米飯在內的一切白色食物過敏,現在能吃米飯了;還有一個孩子,剛來時每到幫廚時間他就不動,現在已能獨立用工具絞土豆絲了,這個蜕變用了兩年……“這就是時間的力量,我們看不見時間,但始終相信時間的力量。”孫軍説。

孩子每一點微小的進步,都讓老師和家長倍感欣慰。而如果要問這些孩子的父母,為什麼會把孩子送到這裏來?得到的答案基本都是:除了這裏,孩子沒有合適的地方可去。

接下來去哪兒?

“我們講孤獨症,第一句話就是‘病因未明,終生無法治癒’。”中國精神殘疾人及親友協會副主席、孤獨症機構服務協會會長郭德華博士分析道。

有研究顯示,由於社交障礙、行為刻板等特徵,孤獨症譜系障礙者中僅有20%的人成年後能獨立生活和工作,約32%的人在日常生活中需要一些輔助,而48%的人都需要照顧,甚至需要長期安全護理。

出門時,一位孩子突然想在自己的卧室地板上坐會兒,老師為他拿來墊子滿足了他。

孤獨症患者在不同年齡段,有着不同的服務和支持需求。我國對於孤獨症患者的服務按照年齡分為三個階段:第一個是學齡前階段,針對7歲以前的兒童,叫康復干預階段;第二階段是學齡教育階段,這一階段主要針對應試教育,主要針對7~16歲;第三階段是學齡後期階段,包括孤獨症的職業教育、就業支持及生活安置,針對16歲以後。

“這三大階段環環相扣,一個階段做不好,就會導致後續階段陷入更大的困難。所以,我們一直在提,要為孤獨症人士打造全生涯或者叫全生命週期的服務體系。”郭德華説。但他同時提到,這個體系在我國還不完善。

目前,我國對孤獨症家庭的政策支持側重於小齡患者。三大階段中,學齡前康復做得最好。只要發現了學齡前患有孤獨症的孩子,理論上都能找到康復的地方,因為國家有一定的資金支持和補償。

而另兩個階段,特別是學齡後階段,還嚴重缺乏相關支持。“儘管近年來國家政策在不斷完善,社會支持體系在不斷提升,針對成人的服務機構數量在慢慢增多,服務質量也在逐步提升,但和真實需求之間還是存在巨大的差距。”郭德華説。這就導致在第二、三個階段開始後,“接下來去哪兒”就是一個大難題。

小滿7歲從幼兒園畢業後,就開始在“接下來去哪兒”的問題上四處碰壁。不過,在父母的不懈努力下,他進入了北京一所普通小學,這在孤獨症患兒中已經算是非常幸運。但他的融合教育之路也就止步於小學畢業,因為沒有普通初中願意接收他。2009年,小滿進入了北京海淀區培智學校(這是一所隸屬海淀教委,針對智力障礙兒童少年開展教育訓練的學校)。

2012年從海培畢業後,小滿已近18歲,針對孤獨症兒童的康復干預機構不再適合他,而針對成年孤獨症患者的服務機構又屈指可數,小滿再次面臨“接下來去哪兒”的問題。

因為沒給小滿找到合適的託養機構,2012年,餘華乾脆辦理了提前退休,聯合其餘5位孤獨症孩子家長,共同創辦了一家叫“康納洲”的孤獨症家庭支援中心。

康納洲既提供針對小齡孤獨症孩子的康復干預服務,也為小滿這樣的大齡孩子提供日間照料。2015年,康納洲從昌平搬到海淀西四環,餘華每天開車來回四小時接送小滿,同時還主管康納洲的財務工作,每天都疲憊不堪。她非常渴望為孩子找到一個穩定的地方,結束這樣的奔波。

一名精力旺盛的孩子在玩蹦牀,這是專為他提供的玩具,以便他消耗精力、規律睡眠。

在我國,孤獨症學齡後階段,即成人服務階段,包括職業教育、就業支持和生活安置三大塊。但郭德華提到,國內給孤獨症提供職業教育的學校少之又少。“現在的特殊職業高中、中專,都是針對非孤獨症的學生。”客觀條件影響下,孤獨症羣體本身能走到職業教育階段的人很少,更不要説往後的支持性就業環節。

郭德華提到了一個數據,2015年全國自閉症患者家庭調查中的數據顯示,不到10%的成年自閉症患者有工作或被送往託養機構,更多的是待在家裏。10年過去了,雖然沒有更新的權威調查數據出來,但就郭德華瞭解到的一些小範圍調查來看,這個比例也沒超過15%。

這就導致大量孤獨症患者在學齡後階段,處於失學、無業狀態。並且,隨着青春期到來,很多孤獨症孩子開始出現各種行為和情緒問題。“孤獨症孩子越大越難帶”,記者在星星小鎮遇到的所有家長,都這樣感嘆。

“安靜小屋”的牆上包裹着厚厚的軟墊,以防孩子們在情緒爆發時傷着自己。

一種理想的方式

從2010年到2015年間,餘華的父母相繼患重病去世。直面生死,一個問題時常出現在餘華的腦海裏:“等我不在了,孩子怎麼辦?”

“不敢死”,這是孤獨症孩子家長的普遍焦慮。

為了尋求答案,餘華和其他一些家長去海外考察了很多為孤獨症家庭提供服務的機構。一趟趟下來,他們終於在日本看到了一個接近自己理想的機構。這個名叫“櫸之鄉”的機構,是一家由21名家長於1985年發起的成人孤獨症養護社區,位於東京近郊。家長們購買了這塊土地,建了一個能容納100多人的社區,涵蓋住宿、學習、工作等功能。

祺祺怕剪刀,4月19日的剪髮過程中,老師程海東(右二)用手機和數數遊戲舒緩祺祺的緊張情緒。

最打動家長們的一點是,大齡孤獨症人士在這裏不僅得到了很好的安置,還可以從事相應的工作。有人做壽司、糕點、快餐,有人用幾塊木板釘起來做集裝箱盒子。還有幾位重度患者,在垃圾分類處處理可回收物,“就用一個機器,把易拉罐踩扁,這工作很簡單,但它讓我們看到,即便是這樣重度的孩子,也是有價值的。”餘華説。

餘華決心做一個這樣的機構,最終把地點確定在安徽金寨——這是小滿爸爸的老家,一個位於大別山腳下,淮河上游的小城。餘華和一些家長們覺得,“這裏不僅適合孩子生活,還適合我們養老”。

這樣,一座既能為孤獨症孩子提供終身託養服務,又能為家長提供養老的雙養社區誕生了。幸運的是,建立星星小鎮的構思得到了金寨縣政府的大力支持,政府還將其納入了當地的精神文明建設工程。

2017年8月,餘華夫婦在金寨組織了一場股東招募會,現場來了100多位家長。他們來自五湖四海,大部分都是孤獨症家庭,普遍面臨迫切的安置問題。“當時地都還沒拿下來,啥都還沒有。” 丁丁的爸爸鄒建強回憶説。

但就是這樣一場“啥都還沒有”的招募會,就招來了第一批15個家庭入股參與眾籌,共建國內第一個擁有自己土地和物業的成人孤獨症永久性康養綜合社區。第一批入股家庭繳納了50萬元股本費,並提供50萬元借款給小鎮,用於小鎮的建設和運營。根據計劃,當股東超過100人,50萬元借款將返還給出資人。

第二批股本費為60萬元,其中10萬股本溢價是考慮到首批股東家庭承擔了更大的風險。等到鄒建強2020年11月加入時,被排入了第三批股東,股本溢價漲到了15萬元。現在,已有74個家庭入股,股本溢價到了50萬元。所有股東家庭同股同權。

此外,每個加入的家庭需要提供500萬元家庭財產(含房產)證明,以確保自己不在以後,孩子可以在小鎮持續生活。餘華説,他們考察國內心智障礙者養護成本後製定了這個條款,主要是為了避免如果家庭沒有能力承擔後期養護費用,給當地政府和其他股東家庭增加負擔。

孩子正式入住後,家長還需要根據孩子的程度及照護難度支付每月4000~9000千元不等的託養費。

2019年,金寨星星小鎮與當地政府正式簽訂了國有建設用地使用權出讓合同,小鎮以較低的價格取得商業服務用地36.1畝,規劃建設2萬平方米。2021年4月,小鎮正式動工。2024年5月30日,星星小鎮建成並投入試運營。

漫長的分離預習

來金寨4年多,丁丁的行為習慣發生了很多改變,最明顯的變化是他成功戒掉了拖延症,從剛來時的洗個澡要4小時,逐步減至2小時、1小時,現在只需要25分鐘。

2020年11月,丁丁的父母剛把他送到金寨時,每個月會抽兩三天過來看望他。2023年,丁丁爸爸鄒建強在小鎮對面的小區租了個房,天天義務監督着小鎮的施工建設。到了2024年夏天,丁丁媽媽劉彤也退休了,於是夫婦倆搬入了家長公寓,一家三口正式成為“新金寨人”。

劉彤覺得,自丁丁確診孤獨症以來,現在是他們夫妻倆最輕鬆愉快的時光。“把孩子託付給他們,我們很安心,也解放了,可以幹很多別的事。”劉彤説。

現在,有十幾位家長入駐小鎮的家長公寓。因為同頻共振的困境和需求,他們總能迅速抱團取暖。

而和孩子之間,他們會保持適當的距離。雖然隨時都可以見面,但丁丁父母只會在家庭日和節假日接丁丁回家。小鎮規定,家長接孩子只能在樓下接,一是為了不干涉孩子在新家的生活,二是為了不打擾其他孩子。“如果家長去小組裏接孩子,別的孩子看到了,可能就會想‘我爸媽怎麼不來接我’,從而情緒波動引發問題行為。”餘華説。

晚飯後,老師帶領着孩子們繞小鎮外圍散步,幾名家長遠遠地看着孩子們,不做干涉。

只要天氣允許,每天晚飯後,老師們都會帶着所有孩子出門散步兩公里,劉彤和其他家長也會跟在隊伍後面,一起走路鍛鍊,但他們只會遠遠的看着孩子們。遇到自家孩子,只會打個招呼,若在小鎮內部遇到,家長會對孩子説個“再見”,然後各回各“家”。家長所做的這一切都是為了讓孩子適應新家,習慣由老師而非父母照料和陪伴的生活,為終將到來的告別,做一場漫長的分離預習。

今年以來,小鎮每天都能接到大量諮詢電話。其中有一通電話讓餘華頗為心酸,一位40多歲的高功能孤獨症患者對她説:“我也想來你們這,但我沒錢。你來深圳辦一家免費的機構吧,這樣我就住得起了。”

餘華也常聽到網上有人議論,他們這個機構是“富人的遊戲”“有錢家庭才住得起”。餘華也坦言,“我們確實不是一家普惠型的機構,也確實救不了太多大齡孤獨症孩子。”

大齡孤獨症患者的安置和養老,目前仍是一個難題。而星星小鎮的嘗試和探索,對於整個社會回應這個難題有着積極的意義。“這些家長的積極探索值得鼓勵和支持,也能給其他孤獨症家庭帶去鼓勵和信心。他們共享、共治、共同運行,還有他們首創的‘雙養模式’,都具有啓發和參考意義。” 中國精神殘疾人及親友協會副主席、孤獨症機構服務協會會長郭德華評價説。

郭德華也指出,這種模式下,家庭要承擔的費用很高,確實不是一般家庭承受得起的。而且也充滿不確定性,所以推廣複製的難度很大。

星星小鎮並非國內首個家長髮起的互助式孤獨症託養機構。郭德華曾在2018~2019年做過全國摸底調查,當時大概每個省都有3~4家家長自發組織的託養機構。“但實話説,大部分託養機構,尤其純民間的,都活得不咋樣。”郭德華説,“由於國家政策覆蓋不完善,對大齡孤獨症患者的支持嚴重不足,這個問題單靠家庭或者機構,是沒法很好解決的。所以,我們呼籲政府儘快出台相關政策。”

休息時間,一名孩子在盪鞦韆。

而在星星小鎮,大家還在努力探索更多的可能性。比如,考慮到家長去世後,孩子的養護費用及監護問題,家長們還在探索特殊需求信託的模式,併成立了一家叫“恆愛”意定監護服務中心的社會組織。他們希望通過自己的全力託舉,換回孩子一個有所託付的未來。

小鎮進門右手邊原本是個小荒坡,被小鎮租過來開發成了農場,已經可以給小鎮食堂供應部分蔬菜和雞蛋。師生們親手種下的桃樹苗已開始掛果,它們將繼續在這片土地上紮根、生長,吸收陽光雨露,也經受雨打風吹。