傅廣榮:用尊嚴服務尊嚴,從重刑犯到入殮師_風聞

CC讲坛-CC讲坛官方账号-创新引领未来,传播改变世界。46分钟前

我叫傅廣榮,來自瀋陽,很多人叫我付媽媽。

1999年,我當時在遼寧省法制教育中心當主任,兼遼寧省預防未成年人犯罪救助辦公室的主任。因為工作的關係,常年到監獄裏頭去做報告,搞幫教,當我來到女子監獄做完報告,一個女犯人就給我跪下了,求我去幫助找她的孩子。

我當時想得很簡單,我把孩子帶回去了,就送到孤兒院去,不就完事了嘛,我就把孩子領了回來。領回來之後,孤兒院不收,為什麼?孤兒院説,按照國家法律規定,父母都死的才算孤兒,他爸爸死了,他媽媽還在,所以不算孤兒。我説,他媽媽在監獄,他屬於特殊的孤兒,應該管。他説,不行,國家法律就這麼規定的。因為我還有工作,所以我就僱了一個下崗的女工,我説,我給你錢,你幫着我把這個孩子照顧着,最後讓他上學,因為這個小孩兒才五歲嘛。就因為這件事兒,女子監獄的報紙就登了,登完之後一個星期,有十多個女犯給我打電話,都要求我幫助去找她們的孩子,都説自己把自己的丈夫殺了。

我就很奇怪,我做律師搞法律這麼多年,這個女子監獄怎麼這麼多殺人犯?一調研,真的是讓我心裏頭震顫。監獄裏所有的有孩子的女犯,她們在監獄裏頭不能夠安心改造,最大的痛點,就是她日夜思念自己的孩子,有的女犯想孩子一夜之間白了頭,還有的女犯想自己的孩子想跳樓。

後來我們開座談會的時候,他們找來了十七個女犯代表,看到我之後就全哭了。她們説,我們想孩子,孩子沒有人管,有的跟着奶奶要飯,有的在丐幫裏頭,我們哪能夠改造好。

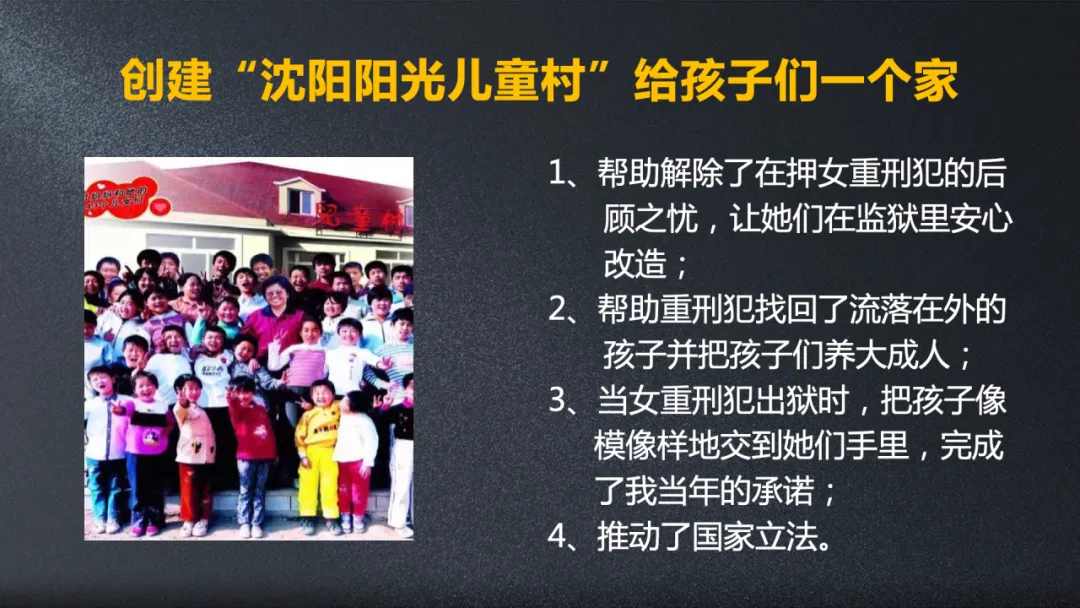

一瞭解,遼寧省女子監獄,當時在押的犯人,有1100個人,有110個因為家庭暴力,把丈夫殺死了,有一半的孩子沒有人管。我就想這是一個社會問題,我一定要把這些無家可歸的孩子給找到。建立一個兒童村,我要把這些無家可歸的孩子收留過來,我要通過這些孩子,呼籲社會遠離家庭暴力,我要通過這些孩子推動國家立法。

別人説你怎麼就收了64個孩子再沒有收?這件事我可以告訴大家,因為我的目標很明確,我就是要推動國家立法。

2005年的8月20號,遼寧省率先在全國,在孤兒條例里加了一條,父母服刑期間,孩子沒有監護人的,比照孤兒享受孤兒待遇。遼寧省立法了,我要推動全國的立法,到2019年,全國十二大部門聯合下文件,全國這樣的孩子全部比照孤兒享受孤兒待遇,當時國家宣佈的是50萬孩子。

二十年以後,當孩子的媽媽從監獄裏出來的時候,我都把孩子像模像樣的交到他媽媽手裏頭,完成了我二十年前的承諾。我這六十四個孩子,兩個研究生畢業,八個大學畢業,現在我已經給四十二個孩子娶完了媳婦。

我就想,我七十歲到九十歲我幹什麼?

有一次在咱們綜合治理會上講,現在國內國外形勢嚴峻,我們要發動社會一切能夠發動的力量,參與社會治理。當時正好全國打黑除惡,打黑除惡的根源就是什麼呢?你們知道中國這麼大,刑滿釋放人員這個隊伍很龐大的,於是我就毅然決然的決定,我就要幹這件事兒,幫助重刑犯重返社會計劃。

因為刑滿釋放人員犯的罪各式各樣都有,重刑犯就是判死緩、判無期的,他們在監獄裏頭待了二十年、三十年,有的最長的到我這來有三十六年的。有的生涯犯罪的從14歲開始,一直到56歲,就進去出來,出來進去。有的激情犯罪,一使勁把人給殺死了,或者是打死了,也是被判死緩、判無期的。這些人出來全部都是光棍,即使是進監獄之前有家的,一聽説判死緩判無期的都離婚了。他們出來之後沒有家,沒有文化,沒有錢 找不着工作,所以重新犯罪率達到71.9%。

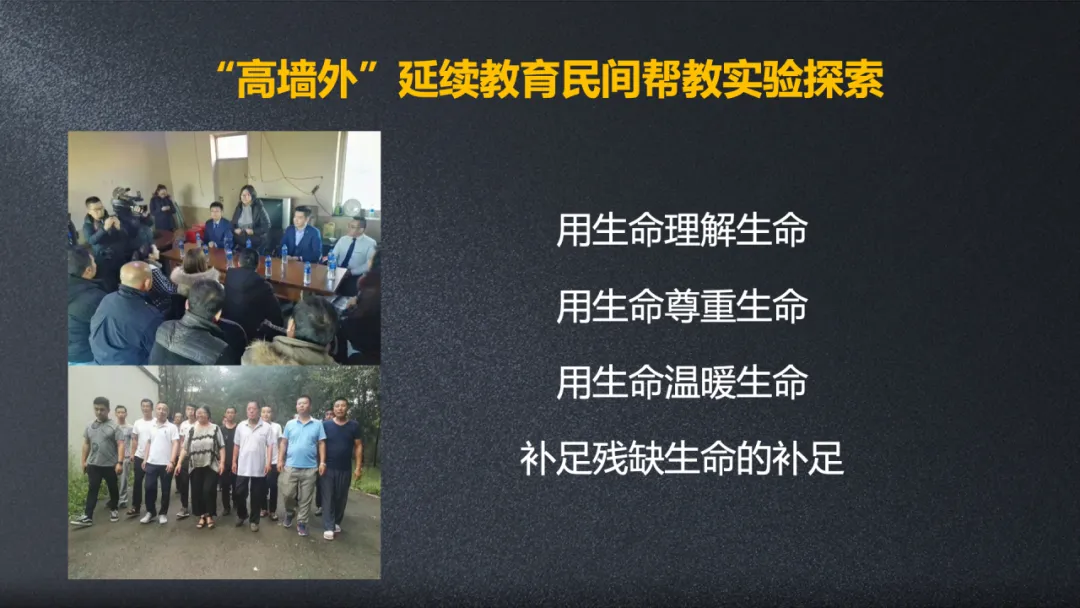

因為我是學法律的,研究研究為什麼咱們國家高牆外的延續教育,法律上是個空白點,我就重點幫助重刑犯。要研究幫助重刑犯,首先他回來了,你得給他飯吃,讓他有一份工作,讓他自食其力,成為一個誠實的勞動者。

幹這件活不懂政治還不行,因為國家有規定,像他們有犯罪記錄的,當個保安都不允許幹,送外賣不允許幹,國營企業還有央企根本就不收他們。私營企業有幹好的老闆,一聽是曾經殺人放火搶劫的,他們説,哪怕我給你們捐點錢,我也不想離他們近,不怕賊偷就怕賊惦記。所以他們出來之後,受到整個社會的歧視,犯罪率肯定高。

我們要研究高牆外延續教育民間幫教實驗探索,怎麼探索?給他找工作,幹什麼?往哪安排 不好安排。

後來有一個勞改犯出來之後,來找我説,媽媽,你領着我們做殯葬得了。我説,媽媽不敢做這個死人活,你去幹,媽媽支持你。他説,我幹不了。我説,為什麼幹不了?他説,殯葬行業屬於特殊行業。我就搞了一下社會調查,因為我這個人性格和別人有點不一樣,越説不行的我越想幹。就這樣在瀋陽調研完了之後,我到大連調研,之後我又到北京調研,調研之後得出的結論,這個特殊的行業存在特殊的問題。後來我就想反正是國家規定,這些重刑犯要碎片化管理,國家有多少個醫院,每個醫院門口就可以安排一個,我找志願者發動社會力量,就可以幫助一個重刑犯就業,再成立一個店,還可以安置一個,所以我就開始研究幫助他們工作,就選了殯葬行業。

説起店名,這個起,那個起,我都覺得不行,有一天晚上我突然半夜起來了,腦子一下想到“媽媽送你去天國”這個名字,這個“媽媽”是一種愛,是一種尊稱。我找了三個企業家朋友,讓他們幫我們搞一下子研究,看看一個店,安排五六個人行不行。我的三個朋友就開了三個店,我沒想到,這個店一開起來,就得到了國內外的媒體的關注。

有一次搞活動,去了五十七家媒體,特別是國外的媒體。而美國的《紐約時報》來了,我説,我不接待你們,這是我們自己的事,與你們沒有關係。他説,你錯了,對於重刑犯的改造是全世界的話題,我們也在研究這個話題。他們採訪完之後跟我説,你這個項目太好了,死刑犯乾死人的活,在勞動和服務當中進行自我救贖,你這個項目都可以拿到我們美國哈佛商學院的教材裏頭了。

當時鳳凰衞視打電話説要來,我説你們別來,我現在搞實驗呢,他們也來了。他説,傅老師,你這觀點我們不認可,你以為你開了多少店,安排了多少重刑犯,就是成功的才讓我們來,你知不知道,你幹了全世界也沒有人乾的事兒。而且你這件事一落地,就得到了全世界媒體的關注,你不要我們來,你這是不對的,所以我們就來了。後來鳳凰衞視給我們排了一個上下集的專題片,又給我們寫了一篇文章《她和她的重刑犯朋友們》,在《人民日報》正式的發表了,寫得非常好。

很多人都説我,你為什麼要幹這個事兒,你知不知道多危險?特別是我們有一個市的公安局刑警大隊的隊長,給我打電話,他説,我想帶着我媳婦去慰問你。我問他,你為什麼慰問呢?他説,我從警三十年,我成天和這些死刑犯、重刑犯打交道,你知不知道你膽子太大了,這挺危險的。

我怎麼想的呢?假設他是我的兒子,我怎麼辦?所以這件事情我既然要做,我就不能考慮別的,我真心對他們,我用我的愛去温暖他們,我想一定能感化他們,讓他們成為我們其中的一員,這樣社會不就穩定了嗎?

我們家有一個孩子老斌,他原來是當兵的,他殺死了三個人刑滿釋放後,當時他走投無路的時候,他的一個哥哥就把他領到我跟前。來了之後,我幫助他找了工作,娶了媳婦。現在他告訴我:這個活太好了,當我給死人淨身穿衣服的時候,我就想到了我的爸爸媽媽,我這麼大了,我爸爸媽媽為了愁我的事都去世了,我對不起他們。我每當給別人穿衣服淨身的時候,我就想我是不是在給我的父母在做活。所以他們在勞動和服務當中,重要的是幹這個活能進行自我救贖。還有當家屬們和弔唁者站在靈堂前,他喊着規矩,他説,跪下就跪下,一鞠躬二鞠躬,別人都得照做,他覺得他得到了做人的尊嚴,真是這樣。

他現在所在的整個社區有三千多户,凡是有老人的家庭,他就經常去看望老人,有病的就幫着給端屎端尿,他還親自開着車往醫院送。所以那一片小區的老人都和他籤合同,都説,我死了,你就來幫着我幹這個活。我説,老斌你真的進步得很快,比一般的人想法都好。他説,媽媽你不知道,我現在對我媳婦好,是因為我這一生在我最困難的時候,人家能嫁給我,我一定要珍惜這份情誼。還有當我去伺候老人的時候,我就想這就是我的父母,讓我對生命有了敬畏。這就是這些人幹這些活,最後他得到的啓示,他的靈魂喚醒了。我們家的每個孩子都有一個故事。

我在研究給這些人找活之後,你光給找活,有活幹還不行,你還得給他娶媳婦,讓他過上正常人的生活,才能夠終止犯罪。我們現在每年要給他們舉行一次婚禮,這些年我一共幫助了上百名重刑犯,幫助他們找工作,不一定都安排到做殯葬,有的媳婦怕殯葬怎麼辦,我就鼓勵他幹其他的事兒,現在一百個人裏有兩個重新犯罪的,有兩個離婚了是因為性格不好,不合離婚的。兩個犯罪的是因為他們喝完酒了,性格不好打架判刑了。總體上我這麼想的,如果我幫助一百個孩子,我能達到70% 生活的好,沒有重新犯罪的,那我就算是成功。

我能不能呼籲全社會都來做這件事兒?我一個人的力量太小了,我要用我這麼多年的愛,幫助我身邊許許多多的人,把愛都釋放出來,一起參與社會治理,這就是我想要的。

今年我們有個目標是什麼呢?我們要在全國開500家殯葬店,要安置500到1000個重刑犯。我們家這個殯葬店是世界上唯一一個,將公益文化的靈魂,實操植入到殯葬行業,推動中國殯葬行業,成為全國社會治理的一個龍頭企業。我的理念是左手做公益,招募志願者,組建幫教團,右手做商業,用商業解決社會問題,成立殯葬店安置重刑犯,用公益推動商業前行。

你是志願者進來了,一年首先要完成一個活,你的父母、親戚、朋友、鄰居、同學有死的,你介紹給我兒子做,你就等於參與了社會治理,你就等於幫扶了重刑犯創業,你就等於做了公益,是不是挺好的?所以很多人都來報名參加,那我就想,未來我要呼籲社會,所有有愛心的人,加入到我的這個志願者行列,成為我們社會治理的一員,一起來幫助我們的國家和社會,承擔一份責任和義務。