這位熱核武器的天才設計者,如何審視奧本海默、泰勒及那段歲月_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!42分钟前

斯塔尼斯拉夫・烏拉姆的自傳《一位數學家的歷險》,通過其生動的人生經歷展現了這位波蘭裔數學家的複雜面貌:他提出的核心設想構成 “泰勒-烏拉姆構型”的基礎,對馮・諾依曼、奧本海默、費米等大科學家有深刻觀察,卻始終以“局外人”視角審視科學與戰爭;身為 “中歐人”,他兼具數學天才與人文自覺。他的思考是理解 “原子彈一代” 及文明斷裂時代科學家責任的重要文本。

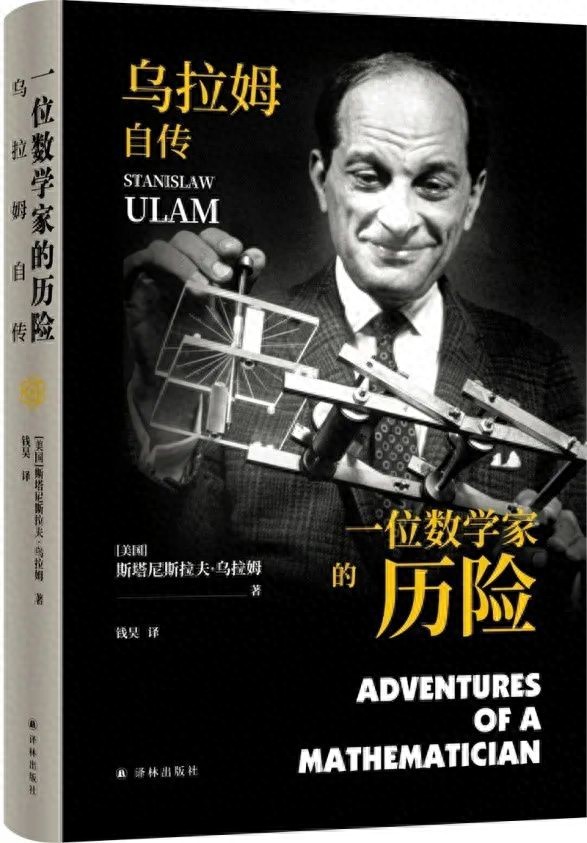

《一位數學家的歷險:烏拉姆自傳》,譯林出版社,2023年11月

《一位數學家的歷險:烏拉姆自傳》,譯林出版社,2023年11月

撰文 | 方在慶(中國科學院自然科學史研究所研究員)

2025年5月13日,是波蘭裔數學家、核物理學家斯塔尼斯拉夫•烏拉姆逝世41週年紀念日,今年又恰逢二戰結束80週年。在這個值得紀念的歷史交匯點上,重讀《一位數學家的歷險:烏拉姆自傳》,我們不禁要問:一個科學家在時代的縫隙中能否保留思想的完整性?在技術主權、全球分裂和“逆全球化”逐漸成為國際政治現實的今天,我們或許比以往任何時候都更需要重新審視那些跨越文明斷裂、曾在歷史洪流中以“思想者”自稱的科學家。

烏拉姆正是這樣一個人物——一個帶着加利西亞文化氣質、在洛斯阿拉莫斯項目(“曼哈頓工程”)中留下深刻烙印,卻始終以“局外人”視角審視科學與戰爭的波蘭裔天才。他的自傳如今讀來,不僅是一份私人回憶錄,更是一部關於流亡、創造與責任的沉靜記錄。與其説這是一部講述科學成就的書,不如説是一封寫給“現代性”的長信,字裏行間充滿了既理性又悵惘的追問:科學的終點,究竟該是理解,還是控制?

這部風格獨特的回憶錄,不同於許多學術傳記對事件和成就的逐一敍述,而是以第一人稱口吻,融合了回憶、隨想與哲理式的自我剖析,展現出烏拉姆作為數學家、戰爭見證者以及人文知識分子的複雜面貌。它的寫作方式温潤剋制,卻又暗藏鋒芒,使其成為冷戰科學敍事中少見的温暖而深邃的例外。

一

“中歐人”的文化底色

烏拉姆的生命始於利沃夫,一個孕育了許多猶太-中歐知識分子的文化交匯之地。這座城市歷史悠久,曾長期隸屬奧匈帝國的加利西亞省,是東西歐文化、語言與宗教的交融點。一戰後利沃夫歸屬波蘭,成為波蘭第二共和國的重要城市之一;二戰中先後被蘇聯與納粹德國佔領,戰後併入蘇聯,1991年蘇聯解體,烏克蘭獲得獨立,利沃夫成為烏克蘭西部的文化重鎮。利沃夫人擁有一種與生俱來的歷史自覺與文化複合意識,這些中上層多語教育背景下的知識階層居民——特別是猶太裔、波蘭裔和德裔家庭,通常既講德語、波蘭語、意第緒語,也談文學、宗教、哲學,形成了一種深層次的“邊緣智慧”。

烏拉姆從小熱愛語言與詩歌,甚至在孩童時期就寫了獻給奧匈軍隊的愛國詩。他描述家鄉為“舊歐洲的縮影”,保留着封建遺蹟與中央歐洲文化的精緻與矛盾。他的母語是波蘭語,並熟練掌握法語與德語,對語言如何塑造思維方式抱有濃厚興趣。在書中,他幽默地評論:“德語讓人深陷問題,英語略顯輕浮,拉丁語則像清晰分明的米飯。”

這種對語言與文化的高度敏感,不僅塑造了他對數學美感的追求,也使他即便身處美國科研重鎮,依然保留着深切的文化自覺。他説:“我能夠引述拉丁語並談論希臘和羅馬文明。”這份精神上的“舊歐洲”背景,使他的思想與情感擁有一種與美國技術主義格格不入的温度。

利沃夫作為20世紀初東歐最具活力的學術中心之一,孕育了包括烏拉姆、庫拉托夫斯基、巴拿赫、馬紮克、斯坦尼斯瓦夫•萊姆等在內的一批數學與哲學巨擘。城市的多語教育體系、優良大學傳統(如利沃夫大學與利沃夫國立理工學院),以及戰前波蘭政府對數學基礎教育的重視,為青年才俊們提供了多重語境與跨文化的成長空間。

這裏不僅是文化與語言的交匯之地,更是現代數學中“利沃夫學派”的誕生地。該學派由巴拿赫、馬紮克、烏拉姆等人推動,以泛函分析為核心,開創了20世紀數學的多個重要分支。學派成員定期在蘇格蘭咖啡館舉行非正式討論,並將問題和猜想記錄在著名的《蘇格蘭筆記本》中。這種兼具集體性、自由精神與問題導向的學術氛圍,深刻影響了烏拉姆後來的科研合作模式與思維範式,也幫助他形成了對數學、語言和哲學的三重敏感性。

二

與“原子世紀”的複雜關係

烏拉姆在熱核武器設計中扮演了轉折性的角色。他與埃弗雷特合作發展了“分支過程”的數學理論,用以建模爆炸過程中的中子行為。而真正奠定氫彈理論可行性的,是他提出的關鍵設想:利用一次原子彈爆炸產生的輻射壓縮第二級核材料,從而激發熱核反應。這一創想構成了後來著名的“泰勒-烏拉姆構型”的核心。

雖然美國物理學家愛德華•泰勒在此領域投入甚多,但烏拉姆的構思才真正使得技術路線清晰成型。他對泰勒態度複雜:敬佩其才華,也警惕其控制慾。他曾預言泰勒的野心將給科學界帶來更大的紛爭——這一判斷最終在洛斯阿拉莫斯與利弗莫爾實驗室的權力之爭中得到驗證。

烏拉姆對所參與武器的項目並未公開懺悔,他在書中始終保持一種冷靜的間離感。他更像是一個在歷史機器中清醒自持的數理人,而非一個英雄或受害者。

三

科學合作與個體命運

與泰勒的緊張關係相對照,烏拉姆與著名科學家馮•諾依曼之間建立了深厚而真摯的友誼。兩人不僅在洛斯阿拉莫斯並肩工作,每日切磋數學與哲學問題,還常戲謔地探討“宇宙”與“語言”的終極問題。他在書中多次表達對馮•諾依曼的敬重與親近:“他習慣於在談話中夾雜有趣的評論、笑話,出人意料的逸事或對他人的觀感,讓人感覺不到距離或鴻溝。”

烏拉姆常提到他們之間的趣聞,例如調侃自己與“上岸”的清教徒不同,歐洲學者只是“到達”了美國。這些帶有自嘲與觀察力的小故事,不僅勾勒出一段知識友誼,也折射出移民學者在文化融合過程中的微妙心理。

四

流亡、家庭與情感生活

烏拉姆移居美國的歷程夾雜着戰爭創傷、經濟焦慮與身份漂移。他在書中寫道:“我感覺過去的生活被一道幕布徹底遮斷,一切都換了顏色。”二戰爆發使他與故鄉斷絕聯繫,親人命運難以確認,早年靠借貸度日,獨自承擔照料弟弟亞當的責任。他們之間的兄弟情誼在書中佔據着温暖的一角:烏拉姆既是亞當的兄長,也是他成長道路上的引導者。儘管彼時自己尚未在美國站穩腳跟,他仍極力安排弟弟接受教育,並承擔起家庭經濟的重擔。後來弟弟也成為了物理學家,兩人一度共事於洛斯阿拉莫斯,這段“知識與血緣並行”的關係使烏拉姆的科學人生更添一種非功利的人文底色。

烏拉姆對家鄉利沃夫懷有深切的情感。他在書中常常回憶舊日街道,熟悉的咖啡館、音樂與談話氛圍,彷彿那些場景是他的精神自我永遠的儲能所。他對“故土的斷裂”感到十分哀傷,常以近乎詩意的方式講述童年的閲讀經驗、與父親的對話,甚至家中地毯圖案引發的圖形聯想。利沃夫並非只是一座地理意義上的城市,更是他思維方式的源頭。他説:“那是一種教你既要懷疑,又要優雅地懷疑的文化。”

在這場心理與文化的遷徙中,烏拉姆的妻子弗朗索瓦絲成為他重要的情感支柱。他雖不常書寫私人情感,但在描述與妻子同行重遊維也納時的回憶中,那種温柔與依戀躍然紙上。

他的家庭意識和人文氣質,讓他在那個科學家普遍工具化的時代,顯得格外動人。值得注意的是,他在會議、旅行、搬遷等諸多場景中,幾乎都提到妻子的陪伴,這種細節構成了本書温情的基調之一。

五

從奧本海默到費米:烏拉姆眼中的“原子彈一代”

烏拉姆對美國科學家奧本海默的評價極富見地。他寫道:“奧本海默有很多異常堅強、有趣的品質,但在某種程度上他又是一個非常憂鬱的人……他被束縛在自己編織的網中,這網並非政治的,而是語言上的。”他既看出了奧本海默的哲學氣質,也敏鋭察覺到其自我神話機制。烏拉姆不模仿、不否認、不推崇,他選擇了一種更為複雜和內省的立場。在諾依曼的決斷與泰勒的狂熱之間,他保持了“思想者的中性電荷”。

烏拉姆也提到了奧本海默安全審查事件帶來的震盪。他認為這一事件“對科學界心理與情緒的影響極大”,但也冷靜指出奧本海默反對氫彈立場“並不完全是道德、哲學或人道主義的”,其中有一種“舊革命者面對新技術革命的不安感”。這是他少見地表達對政治事件的態度,也是對科技倫理演化的警覺。

對美國物理學家恩里科•費米,烏拉姆則表達了幾近崇敬的情感。他稱費米“具有奧林匹斯神祇般的沉靜”,尤其欽佩他在非線性動力學、計算機模擬等新興領域的預見力。烏拉姆回憶起在洛斯阿拉莫斯某次會議上,費米在一片爭論中對他説“你後天就離開這裏了”,這句平靜的話語既帶有調侃,也反映出費米性格中的安詳與權威。他是極少數讓烏拉姆真正“信任其判斷”的人之一。

諾貝爾物理學獎獲得者漢斯•貝特則是烏拉姆心目中的理論中樞。他認為漢斯•貝特和物理學家埃米爾•科諾平斯基在熱核裝置理論方面“提出了真正有用的可行性模型”,特別是在使用氚而非氘的問題上。烏拉姆回憶貝特那篇發表於《現代物理評論》的長文,是“整個理論組的‘聖經’”,既代表着戰時科學的組織邏輯,也象徵着物理學理性傳統的高度化身。

這一代科學家,在烏拉姆筆下各具風貌:奧本海默的悲劇意識、費米的古典沉穩、貝特的理性權威、泰勒的偏執熱情、諾依曼的機趣鋒利。他不試圖統一或評判他們,而是在自身位置中觀察、記錄,並以他獨特的思維氣質,在複雜的人性與科學之間留下一種“温和的見證”。

六

書寫風格與精神遺產

烏拉姆不僅記述了科研歷程,更以“數學家”之身份審視人類經驗。他談童年時地毯圖案如何啓發圖形直覺、神經網絡如何類比記憶分佈,還頻頻嵌入語言與文明的思考,呈現出“數學家”作為一種精神職業的可能性。

他在書中反覆強調“偶然性”與“靈感”在科學中的地位,提倡直覺與美感對思維方式的塑形作用。他坦言自己不擅長篇理論構建,更依賴短促而強烈的創見爆發——這解釋了他在許多關鍵技術節點中扮演的“觸媒式角色”。他不是體制的工程師,而是文明語境中的問題激發者與偶發啓示的傳遞者。

七

在文明的斷裂中思考温柔的理性

烏拉姆不是一個道德楷模,他未曾大聲反對戰爭機器,卻始終保持一種剋制而清醒的精神獨立性。在這個科學與政治已無法割裂的時代,他提出了一個更持久的問題:科學家的責任,是服從冷峻的真理,還是在理性中堅持一種美感與節制?他始終在兩者之間遊走。

重讀這本自傳,我們不應只是緬懷一個過去的時代,還應藉此反觀今日——在人工智能、核擴散、國家安全邏輯重構學術邊界、民族主義抬頭以及“逆全球化”浪潮削弱國際自由交流的背景下,是否還能允許將“美感”與“懷疑”作為科學理性的制約力量?這,或許正是烏拉姆的精神遺產。

本書不僅講述了烏拉姆的科研經歷與歷史角色,更是一席文明斷裂時代中,一個温柔理性之人的自我證言。波蘭文化給予他深厚的根系,美國環境給予他新生的枝葉,而他在兩個世界之間遊走、觀察與思索的身影,也為讀者留下了非凡的精神軌跡。

本文經授權轉載自微信公眾號“中國科學報”。編輯:胡璇子;校對:唐曉華。

特 別 提 示

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。