抽象藝術、書法藝術與酒後鹹蛋話 | 文 曹喜蛙_風聞

评论家曹喜蛙-关注新世代,关注新艺术1小时前

抽象藝術、書法藝術與酒後鹹蛋話

文、曹喜蛙

今年的第七屆國際抽象藝術網絡展,已經開始在網絡發佈,沒有想到已經搞了七年。

這個展大概是疫情前開始策劃,當時也沒有特別多人的關注,我的當時的意思就是搞個羣眾性的網絡活動,實際上它也是當下最羣眾性的藝術活動了,因為現在的文化常態的中心就是在網上,但當時一般人都對網絡展不重視,沒想到疫情以來都被隔離了,這個網絡展才開始火,因為情勢所限大家都開始注意網絡了。

我是一直在跟蹤研究網絡文化、藝術、哲學,對網絡就比較重視,但在一般藝術家看來這就是個邊緣性的活動,但我們還是堅持搞,就當玩,很多偉大的藝術都從玩開始的,在我這裏就是起鬨,我還就是從搞起鬨哲學開始,我就是個起鬨,但起鬨在我這裏已經完全鳥槍換炮,我是先搞起鬨哲學,後搞起鬨美學,再搞起鬨人生,人生很多事情不要太那麼嚴肅,但又要很認真、在意就能搞好,太強調正規、權威,大家沒法搞事,很多事本來大家那麼瞎搞就挺好,結果上邊什麼單位一重視,就搞出個什麼系統、制度、管理、品牌等等,結果項目就死掉了,現在的宋莊就快被搞死了。

趙巧雲 油畫 月牙兒

抽象藝術這幾年又興起來,它是有自己的背景的,這個跟西方的抽象不一樣,時間、背景、時代都不同,怎麼個不一樣,我心裏明白,但我還是不説,那就先搞個活動吧,線下太隆重,咱就搞線上,就是玩,就是起鬨,藝術家自己玩,能不能出大作品,不知道,就玩吧,都不要太當真,但做事還是要有板有眼,要參與就按規矩,不參與想罵就罵,想批評就批評,想表現就表現,想抽象就抽吧,學術慢慢再説,藝術史更是以後的事了,都別扯了,不要聽那些所謂的權威説,自己先搞活了再説,覺得不好玩大家自然就不玩了。

我這裏很忙,眼睛視力一直在下降,嘴裏的牙好幾個都壞了,掉渣,暈,原始社會人到60歲就活埋,我也該快活埋了。

丁秋髮 油畫 給椅子洗個澡

我的高中同學張惠民從老家來北京,本來是給他兒子來照顧小孩來了,結果踩個椅子拿東西,他就踩空摔了下去,腰和腿都骨折了,來個救護車送到醫院,一檢查他的骨頭跟我的牙齒一樣,估計內部紊亂掉渣,就開始噴藥,現在幾個月還好不了。

要是以前,他到北京該是我們去逛書店、飯店、景點,現在我們誰也顧不上看誰,他上個廁所都得人來扶,前兩天給我發來一首詩:

“看孫骨折反須扶,

窗觀雨後花落餘。

但見落花隨流水,

哪知夜葉風捲枯。”

——張惠民《看孫子》

我覺着後邊,有點太悲情,也就回了一首歡快的:

“五環外邊永定河,

夜夜枕的車與轍,

任他冰雹怎麼砸,

風雨過去飛喜鵲。”

——曹喜蛙《回惠民《看孫子》》

這就是玩,這就是起鬨詩,一個人憋着實在太悶,寫首詩換換新鮮空氣和心情,這跟寫書法、畫畫一個樣,不要太約束自己,就放開為了活的好一點,舒心一點而已,跟畫抽象畫一個樣,也許別人看了都不咋的,你自己高興就行,至於別的,那別人想咋樣説就怎樣説,現在網絡上天天不這事那事隨大家在吐槽,就像以前村裏的榆樹下,或城市的大小廣場,吃飯、喝酒、喝茶、聊天,還不讓人説點鹹蛋話?

老要上升到啥精神,啥意識形態,那生活不就太複雜了。

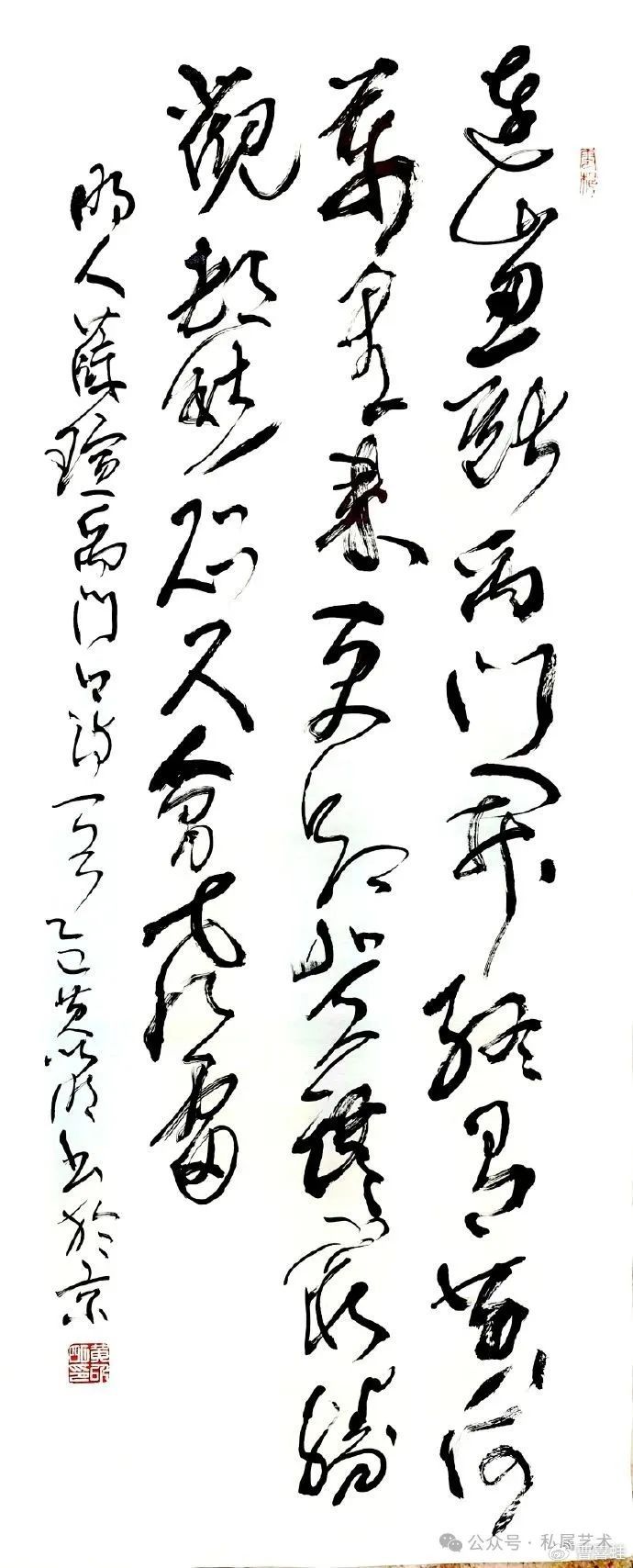

前兩天,看詩人、書法家黃以明在微博發的一幅書法,是寫我們家鄉河津的一首詩,這是明代薛瑄的《禹門口》:

“連山忽斷禹門開,

終有黃流萬里來。

更欲登臨窮勝觀,

卻愁咫尺會風雷。”

黃以明 書法 薛瑄《禹門口》

薛瑄是古代的大思想家,河東學派的創始人,他去逝世後人就叫他薛文清,我們村旁那個蓮花池上有個薛文清閣,是前些年才建的,我至今沒去逛過,只看過照片。

以前我在湖南懷化搞旅遊活動,知道薛瑄在他們那一帶當過官,名聲很好,當地有文清書院紀念他。薛前輩以前是河津人,現在他們家那個村現在被劃到萬榮縣,弄得我都不好意思説是他老鄉了。

《禹門口》這幅書法,並不是黃以明的代表作,但經這話題一討論,沒準就變成了一幅代表作。

黃以明的書法多是草書,當然也寫別的,都是有他當下的選擇,他每天都在寫,就是玩,但又不能説玩,因為就像打網絡遊戲,玩野是有規則的,但要玩的盡興心態很重要,比如有時還特意出個錯,薛瑄這句“終有黃流萬里來”,黃寫書法的時候就故意寫成“黃河”,這是按我們現代語境的自然轉換,你要寫成“黃流”也沒有一點錯,那就沒有啥話題了,這就是個起鬨,這也是個小遊戲,就玩到起鬨美,這小花招以前的書法家傅山也最愛玩,經常自己生造字,更是在玩,自己玩的高興就行,就像蓋個自己習慣的印章,至於後人怎麼説,他們説去,能天天罵你,那也是對你得千年惦記和銘記。

黃以明寫書法,也天天在玩,有人家自己當下的一時想法,對草書每個字有時我也不認識,因為我不練書法,但我樂意去查,去看,這就是樂趣,有人只願意看懂的,老説這看不懂那看不懂,他死腦筋活該不懂,你懂每句音樂嗎,你那就是哲學上批的思維定式,哪有什麼意思,這就是大家經常説的愛留戀舒適區,我就不願意在舒適區待常了,所以就樂意搞些不懂的,不過現在有點搞不動事了,就開始覺得也不好玩,但我還是願意起鬨,誰讓我搞出起哄美來着?

也是好多年前,在北京大學百年紀念講堂,我給黃以明策劃過一次書法展,那是他第一次書法展,我這個人就喜歡打破常規,一般書法展就搞個什麼個人展、彙報展、藝術展、學術展,我卻給他搞了個黃以明書法藝術節,為一個人搞個書法藝術節,且是在北京大學搞的,至今沒有人再搞過類似的,這就是當代藝術最愛講究的大陣仗,給他在北大校園弄了個巨幅照片。

而且那次,正好趕上山西省人民政府在百年紀念講堂,也給傅山搞了一次書法學術紀念展,我們並不知道他們也在搞展覽,可謂難得的古代書法大家與當代書法家的對話,而且他們兩人都是草書對決,那次很多媒體就稱黃以明是當代草書第一聖手,那也是湊巧,也是上天的安排,那就是天選,但也是書法在當代、在地的時代選擇。

以前,早有人説書法是一種抽象藝術,但書法狹義上還就是書法,只是人書寫的一種,並不能簡單説書法就是抽象藝術,有很多書法家願意搞個人在書法上的抽象藝術實驗,沒有什麼不可以,廣義上中國的書法更可以説是抽象藝術,但當代科學或當代藝術都講究都願意把各種的概念分的很細、很清,那也是沒有錯,都一言堂一個口號也沒有意思。

2025、5、26於北京月牙殿