江時學:何謂“全球南方”?_風聞

大外交智库GDYT-大外交青年智库官方账号-以外交安全为主的综合性战略研究机构、社会青年智库37分钟前

作者 / 江時學

大外交智庫(GDYT)顧問

著名國際問題研究專家

“全球南方”已成為一個buzzword。對於我們這些研究國際問題的學者來説,這可是喜從天降,因為我們多了一個研究領域,多了一個用武之地。

“全球南方”就是發展中國家。需要回答的是:什麼樣的情況下使用“全球南方”?什麼樣的情況下使用“發展中國家”?什麼樣的情況下這兩個術語可以互換?以後還能使用“發展中國家”嗎?

我敢打賭,沒有一個人能回答上述問題。

雖然沒有人能回答上述問題,但還是有必要探究一下“全球南方“這一提法的由來。

“全球南方”這一術語被認為是美國人卡爾·歐格萊斯比(Carl Oglesby, 1935年~2011年)發明的。1969年,他在天主教教會出版的《公益》雜誌發表的一篇關於越南戰爭的文章中説,越南戰爭是數百年來全球北方 “統治全球南方”的必然結果。

“全球南方”是否真的由這個美國人發明,尚待進一步考證。可以肯定的是,在進入2023年後,無論在國際上還是在我國,“全球南方”引起了許多人的前所未有的關注。這一術語的“走紅”或許與以下三個會議有關:

第一個會議是二十國集團(G20)輪值主席國印度在2023年1月6日舉行的“全球南方之聲”線上峯會(Voice of Global South Summit),120個國家應邀參加,中國未獲邀請。

第二個會議是2023年2月19~19日在德國召開的是慕尼黑安全會議。這一會議的討論題之一是“重新調整南方與北方合作的羅盤”。

第三個會議是2023年5月在日本廣島召開的七國集團(G7)峯會。這一峯會設定了兩個議程,其中之一就是“加強與全球南方的聯繫”(Outreach to the Global South),因此,該峯會邀請了一些發展中國家與會,中國同樣未獲邀請。

雖然國內外學術界的頻繁地使用“全球南方”這一提法,但是,關於它的確切的定義,迄今為止卻尚無定論。

曾於1969年至1974年擔任德國總理的維利·勃蘭特領導的一個委員會在1980年發表了題為《北方與南方:爭取生存的綱領》(North-South: A Program for Survival)。 該報告指出,發達國家主要分佈在北半球,發展中國家主要分佈在南半球,區分兩類國家的線(不完全與緯度吻合)被稱作“勃蘭特線(Brandt Line)。

從此以後,“南方”、“北方”、“南方國家”、“北方國家”、“南北關係”以及“南南合作”等詞彙經常性出現在世界各地的學術文獻和媒體中。2023年12月12日的谷歌搜索結果顯示,global south共有28.3億條,多於developing countries 的16.8條。

眾所周知,冷戰爆發後,尤其在1974年2月22日毛澤東會見贊比亞總統卡翁達時提出關於“三個世界”劃分的戰略思想後,“第三世界”這一與美蘇爭霸息息相關的術語越來越受人關注。

蘇聯解體後,冷戰隨之結束,“第三世界”開始淡出學術界和媒體的視野。因此,阿里夫·德里克(Arif Dirlik)指出,“全球南方”是第二次世界大戰後出現的現代化話語體系和革命運動的組成部分,旨在描述資本主義國家或社會主義國家在追求其政治經濟目標時遇到的困難,接近(但不完全等同於)上世紀五六十年代常用的“第三世界”。他認為,由於“第三世界”不再是一個在地緣政治意義上有意義的概念,因此,“全球南方”能為全球關係的重構提供一種靈感。

薩瓦·霍賽因(Sarwar Hossain)認為,“第三世界”和“發達國家”是以種族為中心的貶義詞,而“全球南方”和“全球北方”則是在政治上四平八穩的術語。 安德里·墨特(Andreea Mîrț)認為,“全球南方”就是替代“第三世界”的一個術語。 露西安娜·巴萊斯特林(Luciana Ballestrin)也認為,“全球南方”實際上就是“過時的第三世界的繼承者”。

確實,在國際上,不少學者將“全球南方”視為“發展中國家”或“欠發達國家”的同義詞。例如,例如,豪爾赫·海內(Jorge Heine)認為,因為發展中國家和欠發達國家中的大多數位於南半球,所以,它們就被稱作“南方國家”。

蘇聯解體前,它們被視為“第三世界”;蘇聯解體後,“第二世界”不復存在,“第三世界”這一名稱也隨之消失。此外,“發達國家”這一名稱將西方作為“發展中國家”和“欠發達國家”追求的目標,因此,“全球南方”這一中性的稱謂就被用來替代“發展中國家”和“欠發達國家”,儘管在地理位置上中國和印度地處北半球。

南方和北方是地理名稱。“全球南方”和“全球北方”是否與地理有關?馬萊娜·安吉曼(Marlena Angermann)認為,“南方”和“北方”是根據“勃蘭特線”(Brandt Line)劃分的。“勃蘭特線”的依據是國家的經濟發展水平,與赤道無關。

根據“勃蘭特線”,只有澳大利亞和新西蘭在南半球,因此,“南方國家”就是指發展水平較低的國家,“北方國家”就是指發展水平較高的國家。 由此可見,“全球南方”確實與地理位置有一定的關係。

還有人從國際政治視角探討“全球南方”的含義。例如,戴娜·弗里曼(Dena Freeman)指出,“發展中國家”、“窮國”、“南方”、“第三世界”、以及“全球南方”常常是可以互換的。在分析經濟問題時,常用“發展中國家”、“窮國”以及“南方”,而“第三世界”以及“全球南方”強調的是全球權力關係中的政治立場。他認為,如果説“發展中國家”、“窮國”以及“南方”關注的是其貧困問題、欠發達和落後,那麼“第三世界”和“全球南方”則側重於全球決策體系中的邊緣化地位。

此外,“發展中國家”、“窮國”以及“南方”僅僅描述了窮國與富國之間的分化,並未指出其財富分配不公的根源,而“第三世界”以及“全球南方”則指出了財富分配不公的根源(即全球秩序中權力關係的不公)。他還認為,北方國家的學者和政治家常常關注經濟因素,而南方國家的學者和政治家則更加看重政治因素。

塞巴斯坦·霍加(Sebastian Hauga)等人也認為, 在20世紀七八十年代,尤其在冷戰結束後,“全球南方”常被用來指“第三世界”。在“南方”之前加上“全球”這個定義,既是為了強調全球範圍內“北方”與“南方”的關係、富國與窮國的關係、宗主國與殖民地的關係以及發達國家與發展中國家的關係,也是為了突出亞洲、非洲和拉丁美洲以外的“南方行為體”的影響力。

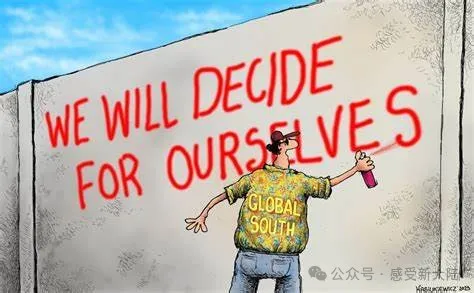

他們還指出,關於“全球南方”的各種定義,既能相互補充,又是相互衝突。他們將這些定義概括為以下三點:(1)“全球南方”就是窮國,或是在世界上被邊緣化的國家;(2)“全球南方”是追求萬隆會議和不結盟運動體現的團結精神的前殖民地;(3)“全球南方”並不指某些特定的國家,而是指反對“北方國家”在世界體系中的壟斷地位、反對新自由主義以及反對霸權主義的一種力量。

也有人從發展中國家與發達國家的關係這一視角分析“全球南方”的含義。例如,史密斯·奧多羅-馬弗(Smith Oduro-Marfo)認為,“全球南方”既並不是一個嚴格意義上的地理名字,也不是指特定的一組國家或某些地區,而是一種具有政治經濟學特點的比喻。這一比喻體現了當代資本主義世界體系中的不平等和欠發達,彰顯了殖民主義和新殖民主義發展進程中的剝削和壓迫,同時也彰顯了反對這種剝削和壓迫的鬥爭精神。

法拉維·里拉(Flávio Lira)指出,之所以有必要在“南方”之前加上“全球”,是因為冷戰結束後出現了關於全球化的話語。此外,“全球南方”意味着,世界被分為發達國家與發展中國家兩大部分。實際上,“全球南方”繼承了“第三世界”的含義,因而與萬隆會議倡導的反對帝國主義和殖民主義的運動以及不加盟運動息息相關。由此可見,雖然“全球南方”意味着經濟發展水平低下以及現代性不足,但也不能將其視為前殖民地或非現代化國家的同義詞。

應該注意到,在國際上,也有一些學者完全否定了“全球南方”這一提法。例如,艾倫·皮提(Alan Beattie)認為,“全球南方”是一個與事實不符、充滿矛盾、甚至可能會助長政治分化的有害的術語,應該被放棄。他説,這一術語的由來可被追溯到後殖民主義的話語,但近幾年卻被用來描述低收入國家和中等收入國家“不發達國家”。

而且,“全球南方”字面上説的是“全球”,其實並不包含“全球”,儘管不是南半球的俄羅斯也被放入這一標籤。他建議,在公開的討論中,不要使用這個充滿歧視和詞不達意的詞彙。 漢斯·戴姆布斯基(Hans Dembowski)寫道,全球南方是一個令人誤入歧途的術語,因為隸屬於“全球南方”的國家之間有着很大的差異。

迪米特·託什庫夫(Dimiter D. Toshkov)認為,“全球南方”的含義不準確,會令人誤入歧途,而且,這一術語還掩蓋了國與國之間的差異性。他甚至説,這一術語含有“地理決定論”的意思。因此,“全球南方”是一個糟糕的術語,不要使用它。

吉米·特海拉·達席爾瓦(Jaime A. Teixeira da Silva)認為,“全球南方”是一個侮辱性的、歧視性的、甚至是具有種族主義傾向的術語,因為它意味着“南方”的意識形態和經濟發展水平應該符合“北方”設定的標準。此外,有些被視為“全球南方”的國家(如印度),在地理位置上並非地處南半球。

還應該指出的是,在國際上,“全球南方”的英語的寫法也不盡相同。有人寫Global South, 有人寫global south,還有人則寫global South;有人加引號,有人不加引號,還有人則僅僅在South上加引號。

許多中國學者的論述“全球南方”時,常常從中國視角出發。例如,田文林認為,中國堅守“發展中國家”、明確為“全球南方一員”的身份定位有其深刻的內在邏輯。首先,中國與廣大發展中國傢俱有相同的歷史際遇和時代訴求;其次,中國與發展中國家面對相同的經濟發展處境;再次,在變革國際政治經濟舊秩序方面,中國與廣大發展中國家擁有共同處境和利益訴求。

王友明認為,近年“全球南方”概念熱炒有其深刻而複雜的因素。最本質的背後因素是,美西方將此概念進行政治化操弄,意圖將中國從發展中國家隊伍中踢出去,並藉機拉攏發展中國家邊緣化中國,服務其全面遏制中國的戰略需求。

邢宇也認為,中國未能應邀參加這些會議,或許是有關國家企圖將中國排除在“全球南方”之外。 而劉德斌、李東琪認為,雖然學術界對中國是否“南方國家”存在爭議,但是,作為世界上的第二大經濟體、最大的發展中國家和全球140多個國家和地區的主要貿易伙伴,中國與“全球南方”國家之間存在着天然聯繫,享有廣泛的共同利益,是理論上和現實中實質上的命運共同體。

也有一些中國學者將“全球南方”置於世界格局的力量對比中。例如,徐秀軍、沈陳認為,“全球南方”融合了新時代世界格局演進的兩大特徵:“全球”凸顯了全球化背景下各國不斷增強的相互聯繫,以及由此得到不斷提升的發展中國家的整體性;“南方”凸顯了世界經濟中心加速向南方轉移,尤其是亞洲、非洲和拉美等發展中地區不斷擴大的經濟和政治影響力。

他們還指出,近年來,隨着大國博弈日益加劇,“全球南方”的戰略自主不斷增強,戰略價值不斷上升,併成為影響世界格局走向的重要變量之一。

“全球南方”是否政治術語?陳積敏、王寅鴿認為,經濟屬性是界定“全球南方”的重要指標,因此,“全球南方”通常被認為是指經濟“欠發達”和“不發達”的國家,相較於“全球北方”更為貧窮,收入不平等程度更高。

但他們也認為,“全球南方”具有一定的政治意涵,主要是指一個包含了多樣化價值觀念、文化傳統、發展水平以及多元化利益訴求的國家羣體,非西方、反干預、求發展是“全球南方”國家的最大公約數。

事實上,國外已發表的關於“全球南方”的學術論文、研究報告或文章,雖然使用了“全球南方”這一提法,但它們探討的都是發展中國家。因此,幾乎所有“全球南方”都可以被替換為“發展中國家”。

例如,在聯合國開發計劃署發表的一個題為《全球南方的崛起:對全球公共產品的供給的影響》報告中,“全球南方”與“發展中國家”都出現了近20次,而且,把“全球南方”替換為“發展中國家”,完全不會影響該報告的觀點和立場。 在我國學者發表的有關學術論文或文章中,“全球南方”這一術語同樣可以被“發展中國家”替代,其含義不會發生實質性的變化,反之亦然。

無怪乎有人甚至直接將developing countries 譯為“全球南方”,而非“發展中國家。

當然,一些學術論文和文章僅僅是為了標新立異而刻意地使用“全球南方”,毫無學術性和科學性而言。

綜上所述,我們可以得出以下三點結論:

第一,“全球南方”就是發展中國家或新興市場國家和發展中國家的集合體。

第二,沒有中國的“全球南方”是一個十足的偽命題。

第三,雖然“發展中國家”這一名稱同樣缺乏精準的定義,但它的涵蓋面是較為明確的,即發展水平較低、人均國內生產總值尚未躋身於發達國家行列的國家。而“全球南方”這一提法則缺乏明確的定義,缺乏必要的科學性和學術上的嚴肅性。

因此,中國的媒體不必“跟風”,中國的學術研究不必“趕時髦”,中國的外交話語也不必因它而改變。

作者簡介

江時學,大外交青年智庫(GDYT)顧問委員會委員、學術顧問,中國社會科學院研究員、博士生導師,上海大學特聘教授、拉丁美洲研究中心主任、博士生導師,澳門科技大學特聘教授、博士生導師,四川外國語大學特聘教授,安徽大學客座教授,浙江外國語學院客座教授;兼任亞洲和大洋洲地區拉美研究理事會主席(2024年—2025年)、金磚國家智庫合作中方理事會專家委員會副主席、高校國別和區域研究人才培養院系聯盟顧問委員會副主任、小島嶼區域國別研究聯盟聯合理事長、新興經濟體研究會副會長、中國拉丁美洲學會顧問、中國拉美史研究會顧問;曾任中國社會科學院拉丁美洲研究所副所長、中國社會科學院歐洲研究所副所長、中國社會科學院研究生院教授委員會國際學部主任;2004年獲國務院頒發的“政府特殊津貼”;國家社科基金重大項目《人類命運共同體思想的歷史學研究》首席專家。