董小姐蔣小姐之後,重新審視高考_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-昨天 21:54

**文 |**acel rovsion

高考難,今年高考據説也很難。

從學歷貶值論,內卷加劇論盛行,以及這幾年的結構性就業難開始,高考的難度和卷度被擺在了輿論眾矢之的的位置。不過今年輿論則有些不一樣。

連續曝光的董小姐和蔣小姐們,讓人們不得不承認,只要這個社會還存在職業分工,還存在崗位上的三六九等,那麼只要高考的權威性被削弱一點,硬性標準被鬆動一點,就會有大量的董小姐和蔣小姐會繞過高考這個獨木橋,用輕鬆得多的方式坐在本應是寒窗苦讀的做題家們的位置。

抑制階層固化,或者説抑制以不公平的手段實現崗位和階層的分化,以一個大家都公認的方式合理分化,並保持階層的流動,就成了董蔣小姐們曝光之後人們對高考價值的重新肯定。就比如説,小鎮做題家桂海潮能上太空,沒人覺得不公平;小鎮做題家梁文峯年紀輕輕名利達到頂峯,沒人覺得不公平。但董小姐蔣小姐們,不行。

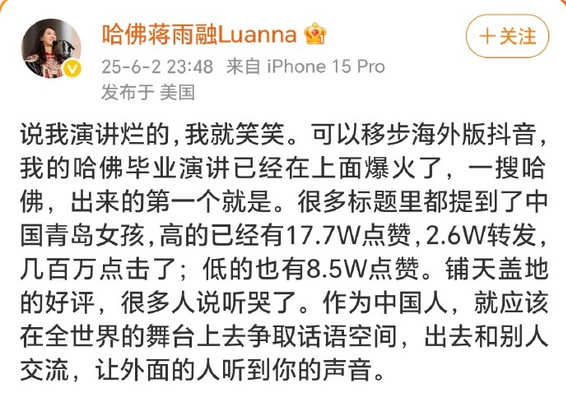

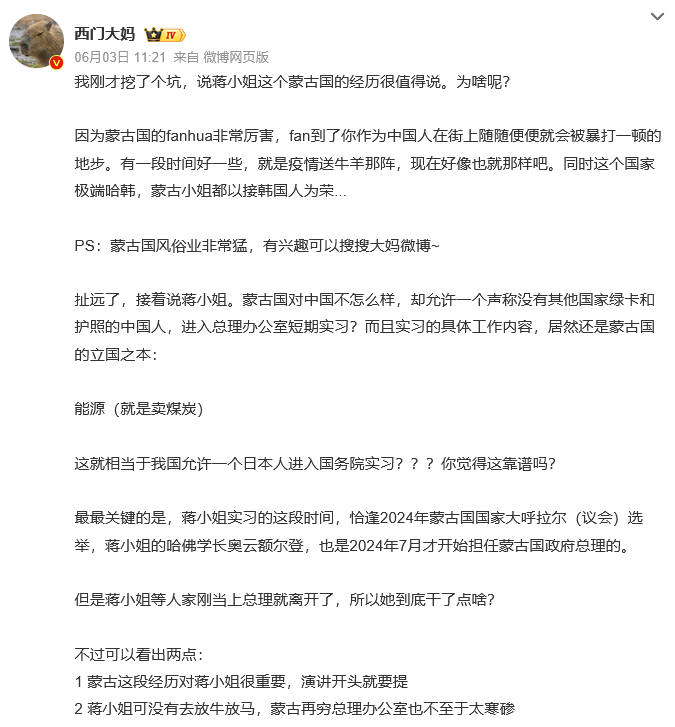

高考對階層固化的抑制只是一方面。像這次蔣小姐在哈佛,以及在網絡,在內外媒體上代表中國留學生,甚至代表中國人建設“人類命運共同體”,就牽扯出另一個重要問題,即哪個羣體才應該中國的主體,是本土做題家以及各行各業的勞動羣眾,還是權貴富豪階層的二代世界公民?

**從歷史角度看,做題家世界觀並不是中國獨有產物,每個國家幾乎都存在那麼一個長期而穩定的上升期。**這一世代的人面對幾乎空白的各行各業和整體上升期的經濟形勢,僅僅把握幾個關鍵做題節點,就能夠獲得命運的轉折,於我們的語境就是高考——大學——學位深造——工作——生根——結婚生子,並按資歷獲得事業提升。在日本就是團塊世代,在美國就是趕上里根經濟學的戰後一代和趕上克林頓時期信息產業發展的嬰兒潮一代。

這種認知伴隨着長期的集體記憶和歷史話語塑造,也伴隨着從父輩那裏日常耳濡目染來的價值觀,以及一兩代人探索的教育上升路徑的經驗沉澱。**這種做題家價值觀既是改開後幾十年歷史的一種折射和歷時性認知,也是直接以此建構自我的這一世共時性的認知,**這使得個體與集體目標形成同構,個人因做題成而功,國家因有大量的做題家而發展。

但當新自由主義全球化狂飆突進幾十年後,做題家這一國家和社會的主體開始在經濟和社會文化話語地位上被邊緣化。

從經濟上直接的變化是資產置業階級和資本服務職業羣體的資本回報率過高,導致這些羣體脱離傳統生產導向的經濟秩序,而教育回報率愈發降低,不僅導致勞動力人力資本提升空間陷入瓶頸,甚至這種高學習成本的做題回報無法得到一個看得過去的下限兜底。做題家不僅往往與教育帶來的再生產捆綁,也同時與現代性社會的生產性秩序捆綁,而這兩者在新自由主義全球化時代跨國資本主導的世界網絡秩序中顯得很弱勢。

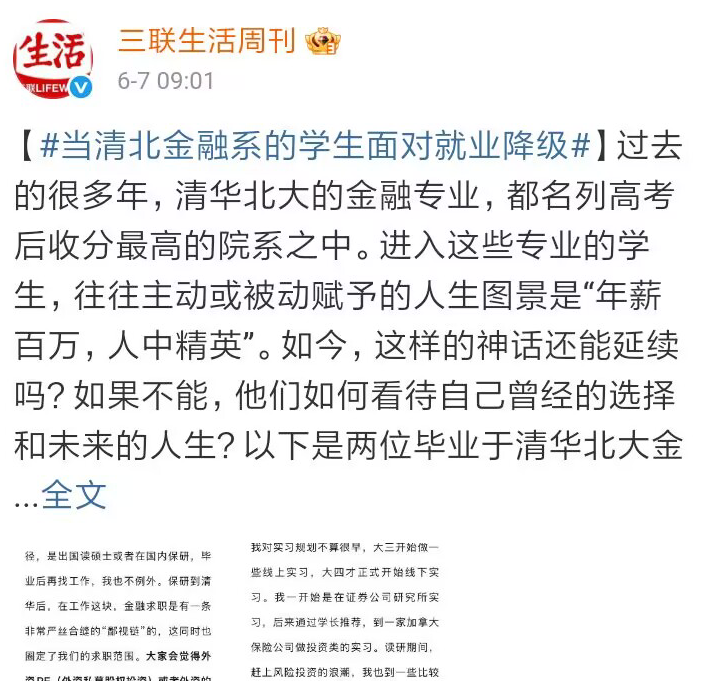

金融就業降級,這總算是一個好的開始

其次是不確定性和要素市場導向帶來的勞動力配置供給的局部過剩,以及對應的技術職位供給不足,甚至於對應產業的衰退。而勞動力配置成本問題,讓大部分勞動力僱傭都集中在本土市場,無法向全球市場轉移,**資本卻很容易往全球市場轉移。**這讓無論教育背景還是個人人生取向嚴重路徑依賴的羣體感到前所未有的落差,以及對於風險和不確定性的無所適從。

做題家們還面對着文化生產上的弱勢,**在消費主義秩序和審美中,做題家往往被定義為隔絕於消費文化的邊緣者,**成為一個反現代性社會的他者,被視作嘲諷的對象,成為主流消費文化建構的反文明、不時尚、價值觀落後的不潔者。不過這點中國還是好得多,中國曆來都有着尊重學霸的社會氛圍,在美國,霸凌nerd羣體則屬於一種社會文化。

在全球化的過程中,對全球產業鏈關鍵節點技術產業的主導、文化工業輸出的重視,以及開始積極參與國際公共事務提供國際公共品。這些全球性事物和國內結構的互動中,使得不管是我國還是美國,都存在世界城市和跨國資本主義構成的“全球化世界”,與作為傳統經濟腹地和衰退產業轉移地的“本土性世界”之間的對立。

全球化階級的誕生帶來了一種極端的“文化脱域”,這種脱域不僅限於地理上的脱離,更多是製造了一個完全脱離於本土化語境的交互制度、集體記憶表徵和文化身份製造的自我意識。彷彿這個虛構的世界敍事變成了一個叫做“現代性文明”的機器,在重構的世界城市跨國空間之外彷彿只有一片荒原,被排斥的本土性世界羣體就成為遊蕩在荒原上的野人。

這最終將造成一種本土性世界的失落。本土性世界失落的世界什麼樣子,大洋彼岸已經通過特朗普從一進宮到二進宮的這九年時間給我們生動上演了。

霍赫希爾德的《故土的陌生人》是論述這個問題非常好的著作,作為傳統liberal和精英女性,她完全可以在liberal的共情之牆內保持世界觀的清晰和穩定,以一種道德優越感俯視這羣人就行了。但她卻主動去探索liberal共情共同體中完全不可理喻的瘋癲的保守紅州人士。而這本書講的一個本土性世界的深層故事:

在全球化的創造性毀滅製造的全球化世界和本土性世界隔離,本土性內部的不平等語境下,越來越稀薄的經濟機會和傳統上升渠道的解體,帶來的是一種整體性格的失落,而且這不僅只是經濟意義上的階級再生產和社會分配上的,還是羣體地位(傳統秩序遵從者)、文化生位和社會尊嚴、自豪感以及文化主體性的一種整體性失落,彷彿一座金字塔的坍塌。

其實如果蔣小姐稍微能接點地氣,有點務實能力的話,身在美國應該會比國內的我們看得更清楚。可惜,就以她用自己加入美國在蒙古搞的NGO的資歷來回應網友質疑的水平,可能還真就“什麼都不知道”。

目前來説,我們的社會當然還遠沒到大洋彼岸“本土性世界的失落”這一步,我國的全球性世界侷限於一線城市和新一線的消費名利場和全球性社會分工體系中,而我國的本土性世界雖然局部性衰落但依然有着有活力和煙火氣的市井文化和本土性生活,消除地區發展差異還能夠提供一些內生經濟動力和就業創造。治理者本身對這種割裂也在通過各種經濟和政策工具包進行均衡,並在文化上給予統合,使得兩種世界的矛盾被一股堅不可摧的力量微妙錯開。

這種力量被加拿大政治哲學家馬蘇米稱為本體權力,是一種對整個共同體提供工具理性組織以及統合化的社會取向,用治理者的穩定本身彌補這一切。這也是為什麼做題家世界觀裏面,象徵化的官方如此重要,且能夠作為整個世界觀秩序的基礎。

所以,當蔣小姐們開始以世界公民的身份要代表中國人去融入全球化世界,**本土性世界觀的基礎就感受到了根本性衝擊。**某種角度來説,做題家世界觀曾經是本土性的社會共識和承諾,不管是不是做題家,身為本土羣體都無法置身事外。於是,重新確認和維護高考的權威性唯一性,以高考含金量去衡量董小姐蔣小姐們的成色,又成為本土羣體對抗全球化階級的核心屏障。

在這個過往幾十年新自由主義全球秩序必將解體,也必須要解體的當下,以董小姐蔣小姐們的爭議為契機,越早將這個問題點爆,並進行對抗和糾正自然越好。終究,擁抱全球化,不等於擁抱跨國資本主義主導的一切;擁抱本土性,也不等於不剔除本土性裏面已不適應時代的部分。

不過對高考價值進行再確認後,人們的困惑仍然在那裏。以文科就業問題為代表,今天的教育的確是面臨結構性過剩的;教育和前途間越來越高的不確定性導致的教育投入無意義內卷,也到了迫在眉睫的地步。

另外,我們始終要明確,在市場經濟機制下,高考始終是一個“最公平的分流器”。也就是説,它是我們對“社會公平”這個認同的底線,而遠不是我們對社會公平的終極追求。這個底線當然不能被突破,但也不代表我們就可以停留在這裏。

所以,隨着從全球到國內,過去固有的經濟秩序在快速消解,社會的教育再生產應該朝着哪個方向走?我們將在後面文章中繼續討論這個問題。