這位日本貝斯手用生命詮釋了什麼是真正的朋克精神!看完我不再黑貝斯手了_風聞

哎呀音乐-哎呀音乐官方账号-一直想学习一门乐器,却不知从何开始?来!我教你呀53分钟前

“與其苟延殘喘,不如從容燃燒”

這句話是科特·柯本的遺書中最後一句話,它也來自Neil Young的歌曲《My my, hey hey》的歌詞。

如果人的一生只能從肉體生存的角度來探討死亡,那麼死亡無疑是一件卑微、痛苦、且荒謬虛無的一件事。

就像叔本華説:“死亡只是腦髓停止活動,意識消失的那一刻而已。”但我國古代思想家孔子也有一句話,叫:“朝聞道,夕死可矣。”

人固然恐懼死亡所代表的虛無,但如果懷揣着貫徹自我的精神,那麼人生的無意義以及死亡帶來的虛無又算得了什麼呢?

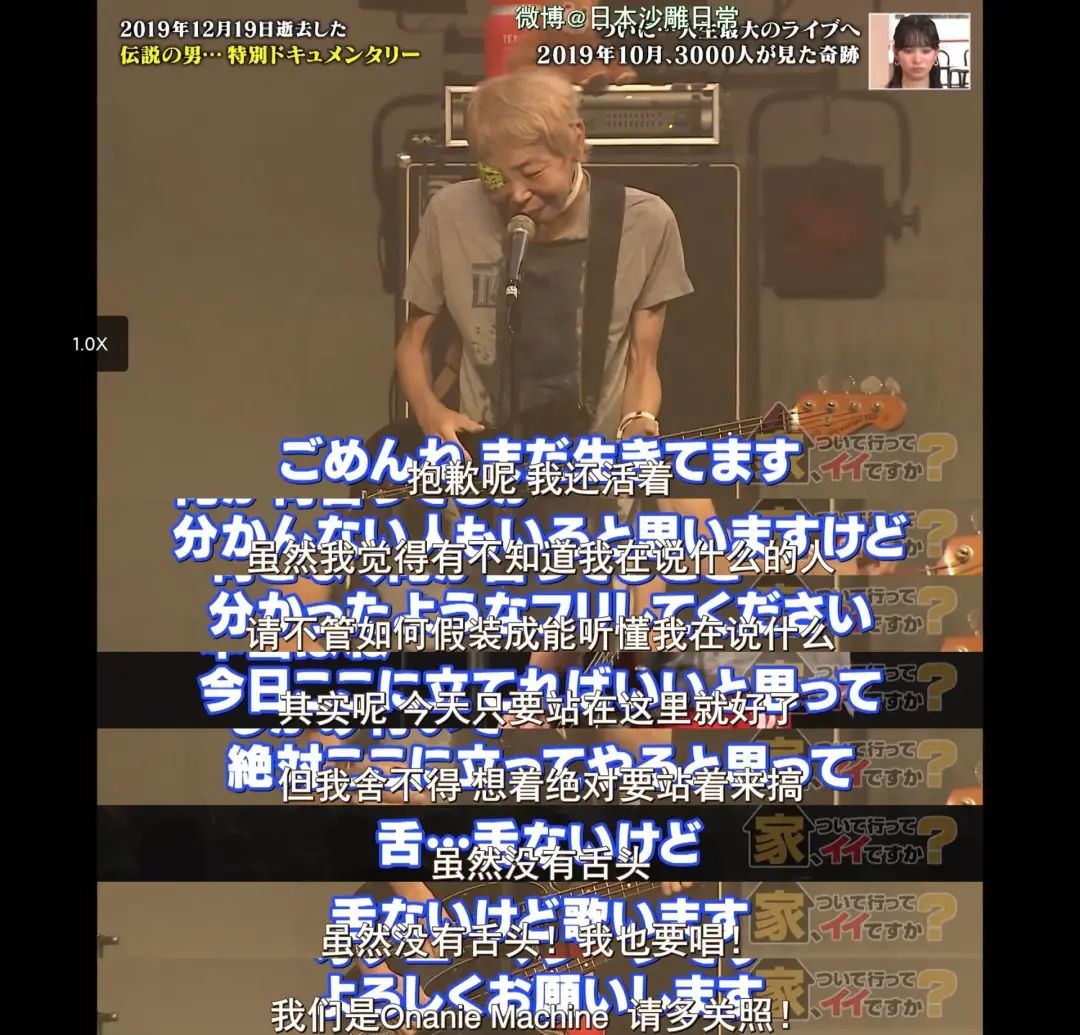

在日本,有一支朋克樂隊,有多朋克呢?‘’正如他們的名字:オナニーマシーン:Onanie Machine(中文大家可以自行直譯)。這支樂隊一度因為超尺度的歌詞,過激的作品,03年甚至一度被封殺。

但就算如此,他們依然像什麼都沒有發生一樣,活躍在日本的地下搖滾界,堅持發表着代表自己的作品。

這支樂隊的貝斯手兼主唱,名叫Inoma,於19年患口腔癌症去世,享年53歲。他有一個稱呼:“日本朋克的活化石”。

從文字工作到朋克主唱,他經歷了什麼?

在許多搖滾樂迷的認知中,朋克永遠是年輕人玩的東西。如果通過這個角度去看的話,1999年成立樂隊的Inoma顯然是不符合這個印象的。

Onanie Machine的live

成立樂隊前,Inoma主要在日本一家名為Oricon的公司工作,也就是今天的Oricon全球娛樂株式會社,主要以提供以提供音樂排行榜等娛樂資訊服務為主。

該公司公佈的Oricon公信榜,是日本現時最具知名度及公信力的音樂排行榜。

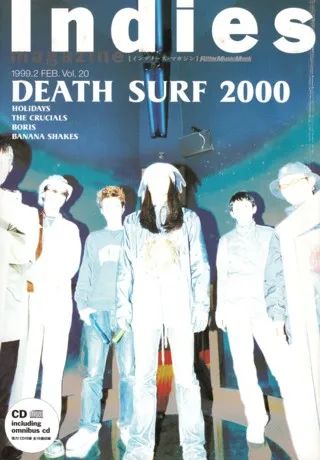

而Inoma當時擔任的是一本名為Indies Magazine(95年創刊)的音樂雜誌主編,據説是一位相當有趣的撰稿人與樂評人。

Indies Magazine

也是在那時,高三的峯田和伸(日本人氣朋克樂隊銀杏Boyz成員)在讀了Inoma寫的文章以後,才產生了想要組樂隊出CD,讓Inoma給他寫樂評的想法。

**峯田:**大概是因為我愛上了他寫的文章吧。

**inoma:**這就説得通了。從文章裏認識我,那感覺完全就跟愛豆一樣了。峯田擅自在腦內浮想聯翩,創造了一個想象中的我。

**峯田:**可能吧,但是,雖然是我個人的想法,雜誌「Indies Magazine」裏寫到NUNCHAKU解散的時候,inoma寫了一篇名為“NUNCHAKU解散有感”,我至今都無法忘記寫着“滿身**的男人們結束了旅途”的那一頁。能寫出這種話的音樂撰稿人……是真實存在的,原來就在這裏,這事一直刻在我腦海裏。

**inoma:**我説,我還沒死啊。

**峯田:**所以啊,因為最初是在文章中知道他的,所以之後關係再怎麼好,我心裏的inoma還是當時的模樣。未曾改變。

**inoma:**怎麼説得像是在緬懷故人……我還活着啊(笑)。真讓人不爽呢。

Inoma和峯田和伸

而在Inoma的自述中,開始成立樂隊的原因是因為他剛剛從公司Oricon離職,在解除了人身保險契約以後,用保險金成立了自己的事務所,和吉他手每天宅在事務所裏無所事事,聽音樂,吃零食,偶爾畫個畫,聊一聊對女孩的幻想,於是便組建了這支名稱大膽的樂隊。

Onanie Machine是一支直白表現青春期男子慾望的朋克樂隊,歌詞旋律舞台表演無不充斥着青春期的躁動,不安與破壞力,樂隊至19年已經成立二十年了,2003年的時候也因為表演的曲子太過激被解僱後轉入地下,地下時期CD的總銷售超10萬張以上。

從一見鍾情到生命盡頭,Inoma 的愛與搖滾人生

而Inoma也因為樂隊的現場,結識了自己的妻子Hiro,並在一起生活了9年。

最初是朋友邀請她一起去演唱會,結果那是一場特別過激的地下演出,Inoma全裸,地上撒滿了用過的紙巾,就這樣很奇妙地Hiro桑就對全裸的Inoma一見鍾情了,通過給Inoma發郵件表白成為了情侶。

但就像我們都知道的那樣,Inoma患上了口腔癌,查出的時候被醫生告知最多還有三年的時間。

為了治療手術,Inoma只得割掉了自己三分之二的舌頭。

這也是最令每一個音樂人揪心的地方,Inoma不光是個貝斯手,他還是個主唱。

所有的音樂愛好者都明白,對於一個歌手音樂人而言,無論是嗓子或是耳朵,只要稍微出現一丁點問題,都是致命性的打擊。

更遑論説舌頭切除了。

然後事情並沒有好轉,癌症再次轉移惡化,哪怕是切除掉了大半個舌頭的癌細胞,依然無法將其根治。

但Inoma卻搞了一個讓人意想不到的“慶祝方式”,就是在二十週年演出的前三個月,辦一場小館子裏的熱身演出。

Inoma在台上高興地高喊:“癌再次轉移啦”,彷彿一個渴望屠龍的勇士終於發現了藏匿的惡龍。

2019年8月份,Inoma開始抗癌藥和放射治療,這一階段的身體開始急劇地變化,人瘦的皮包骨,而臉部卻開始劇烈浮腫,癌症在脖頸上的蔓延肉眼清晰可見。

Inoma的臉部開始劇烈膨脹,乃至於到無法睜眼的地步。最後連主治醫生都説他能睜眼的可能性已經很低了。

但這時,Inoma睜開了眼睛活了一個月,他到死為止都説我還不會死的,因為我還有要做的事。

他要做的事就是燃燒自己最後的生命之力,去完成一場二十週年的演唱會。

在摯友峯田開辦了籌集癌症治療費用的演出,演出活動上峯田打趣説到十月份你就要死掉了吧。

然而Inoma仍然堅持活着,堅持到了最後二十週年演唱會開辦的日子,即便最後只能勉強才能夠站立着,即便虛弱到在候場的時候倒在行李上睡着,但他仍然憑藉頑強的意志站到了舞台上。

最終的演唱會開始的時候,包括Inoma最愛的樂隊銀杏BOYZ等四組樂隊都過來應援,樂隊們一遍遍在舞台上呼喊Inoma的名字。

Inoma在三千人的呼喚中登上舞台。

他從輪椅上坐了起來,仍然穿着紅色運動套裝,唱那些青春無敵的噪音,用力笑着説道:餘命什麼的,是由我來決定的。

“就算沒有舌頭,我也要唱!”

演出結束之後朋友兼紀錄片導演在車裏採訪Inoma:到現在的人生怎麼樣?Inoma回答説:開心過頭了啊。

十二月的時候Inoma決定退院,他説自己死也不會死在醫院裏,但身體突然進入病危狀態,無法動彈。

當Hiro問他在死之前最想見的人是誰,Inoma説是峯田和伸。

峯田的訪問卻讓他奇蹟般地掙扎了起來,和峯田擁抱,並且因此奇蹟般地開始恢復意識。

有了朋友們的鼓舞,Inoma身體居然奇蹟般地好了起來,不久在他生日當天,Inoma終於可以搬回自己的出租屋裏居住。

但Inoma就像海明威筆下的聖地亞哥,已經與“癌症”這頭兇猛的馬林魚搏鬥了太久,回到家後他終究是一天天虛弱了下去,直到最後出不了聲的那天,他最後呼喚的是愛人Hiro桑的名字。

不久之後Inoma便離開了人世。

轉眼一年過去了,供奉在寺廟的Inoma骨灰將要下葬,他的親戚朋友們也因此聚集在一起做最後的告別,一個做僧人歌迷給他取了個法號叫“性春昌幸信士”,大家聚在一起講述Inoma生前的各種趣事,他帶給大家的都是快樂的回憶。

這幕場景讓我想起了一首粵語歌《最後派對》,歌詞裏描述了一羣人把老友的葬禮當成派對,

所以我想對Inoma最高的評價不是這個偉大的這個頭銜,那個牛逼事蹟,而是“他生前是個熱愛生活的人,死後能夠讓大家繼續熱愛生活的人”。

日本有句俚語叫“一笑懸命”,因為“生”和“笑”日語裏都能念為しょう,所以二者拼寫均為“いっしょうけんめい”,“葬禮”是可以變成老友們一起懷念快樂時光的“派對”的,而有的人的“死亡”的確會幫助我們更好的去理解“生”的意義。

Inoma就是這樣的人。

以生命為弦奏響朋克絕唱

Hiro最後回憶起,去年Inoma病情還不嚴重的時候,一起去熱海看超大煙花的情景,那時候煙花的亮光照在Inoma的臉上,Inoma露出温暖的笑容。

他大概也想像煙花一樣縱情燃燒,不留遺憾吧。

我很喜歡的一部日劇《火花》,裏面傻傻的主人公幫着一個失敗的漫才(日本相聲)演員寫傳記,傳記裏面有這麼一句話:“神谷先生幾乎令人厭煩般地全心全力地活着,只要他還活着,就不會有壞結局,我們的故事仍在中途。”

我想這裏的活着也可以非常廣義吧,即便Inoma帶着笑容被病魔奪去生命,但只要有一天朋友想起他時還是面帶笑容,他便仍然活在那些愛他的人的心中。

我常常好奇何為朋克,在常見的理解中,朋克是一種“不服從”的精神,不服從主流文化,不服從政治教條,是忤逆一切,躁動青春。

在看了Inoma的故事之後,我突然想,“為了一夕生命中的美好燦爛堅強地活下去”,不也是一種朋克精神麼?

其實這與“不服從”也並不矛盾,朋克們看到世界的不公黑暗,不服從社會的規訓,Inoma留戀生活的美好希望,近乎壯烈地想活下去,不服從命運的安排。

所以誰説只有年輕人才朋克?

就像我們所知道的那些搖滾傳奇,因為癌症提前走到人生最後階段的Inoma就像一個真朋克那樣,將他的精神貫徹到了底,他一點也無愧於“日本朋克活化石”這個稱號。

當Inoma身患重疾,沒有舌頭,堅持要彈着貝斯站在台上演唱時,這一幕的畫面完美詮釋了朋克與搖滾精神的內涵。就算他像一把摔壞的貝斯,他也是一把牛逼的貝斯。

我們與世界相遇,我們與世界相蝕。

我們必不辱使命,得以與眾生相遇。

——蘇格拉底

(完)