沿着江河與農田,我在滇西尋找孔雀_風聞

猫盟CFCA-猫盟CFCA官方账号-民间野生猫科动物保护联盟57分钟前

三月,我有幸參加了一次獨立的綠孔雀調查(不隸屬於任何一家機構)行動。

屋脊上的犀鳥飛檐 ©青峯

本次調查是依據文賢繼等前輩們於1995年發表的,我國第一篇針對中國綠孔雀種羣及分佈情況的調查報告,對該報告中曾經有綠孔雀分佈的地區及周邊生境符合綠孔雀需求的潛在棲息地,進行實地的調查和訪談。

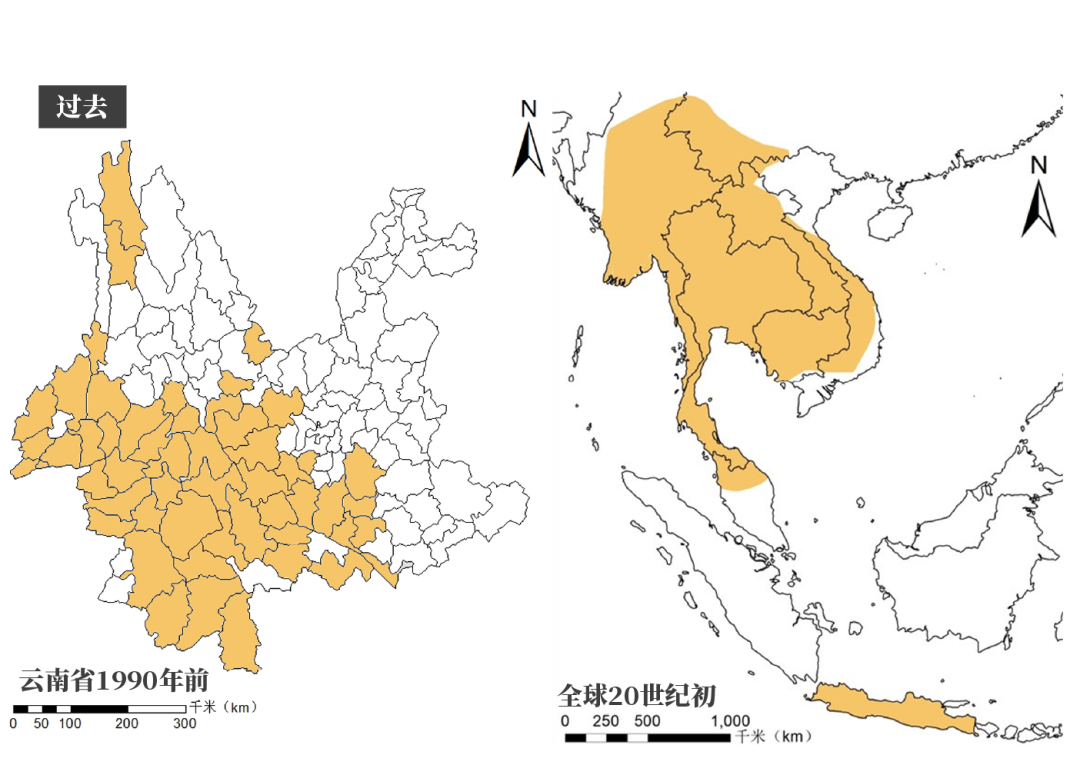

不同時期綠孔雀在我國和世界的分佈 數據來源:文賢繼等,1995;楊曉君等,1997;IUCN物種紅色名錄;Sukumal et al., 2020

孔雀我們都不陌生,在分類學裏有一個專門的孔雀屬,其下有兩個種:綠孔雀、藍孔雀。綠孔雀生活在中南半島、馬來半島及印度尼西亞的一些島嶼上,其中中南半島的北緣既是我國雲南省的南部,綠孔雀也是我國唯一的原生孔雀。

綠孔雀偏好的環境因素有熱、乾燥、地形平緩、開闊度高,故而那些鬱閉度和濕度都很高的雨林,或是高海拔開闊但寒冷的環境類型都不是綠孔雀會選擇的棲息地。

貓盟利用紅外相機拍攝的綠孔雀

雲南多山,整體地勢可以看做一個向南傾斜的大斜坡,主要受印度洋季風氣候影響。雲南的整體基帶為熱帶,既不論緯度,900米以下的低海拔區域都屬於熱帶,其他自然帶可以視為垂直帶分佈的一種變型。

根據綠孔雀對棲息地的偏好,再結合雲南的植被區系分佈,便可以推斷出綠孔雀的潛在棲息地,接下來要做的就是實地去驗證這些地方有沒有綠孔雀啦。

二十年前綠孔雀還很多

調查計劃是一路延着龍江-瑞麗江河谷走訪谷間和深山裏的村寨。龍江和瑞麗江其實是同一條河,上游叫龍江,下游叫瑞麗江,它最終會匯入緬甸的主要河流伊洛瓦底江。

從芒市出發,一路行駛在山谷之間,遠山如黛,兩側則是連片的農田,我好奇這些大面積種植的、翠綠單一的作物是什麼,打聽了才知道是煙草。隨着海拔的攀升,大片的良田變成了梯田密佈的丘陵,能看見山坡上種着大片大片的甘蔗,道路兩旁則不時能看見密密麻麻的圓柱狀物體,上面佈滿了讓人密恐的黑斑,下車細細查看才知道,這些圓柱體是用來培養真菌的腐殖質,“黑斑”是還沒長大的黑木耳。

離開主路,在蜿蜒的山路上繞啊繞啊,終於到達了此行的第一個寨子。寨子依山而建,房屋也高低錯落,然而空轉了一大圈,寨子裏似乎沒有人……終於聽見一户人家有人聲傳來,於是顧不得靦腆趕緊進門去搭話,原來寨子裏的人早就搬到山下去了,只有收甘蔗的時候才會偶爾上來住上一住,林間的那些裸露的紅土地就是剛剛收割過的甘蔗地。

大片的甘蔗 ©青峯

這户人家的男主人大約40歲,從他嘴裏只能問出一些模稜兩可的答案。後來繼續沿着河谷旁的村寨探訪,才逐漸聽到一些切實可信的關於綠孔雀的消息,有的説過去在村裏就能聽見孔雀叫,有的還手舞足蹈地模仿孔雀開屏跳舞的樣子,還有的説過去還撿過孔雀蛋,放在雞窩裏孵出來和雞一起養。

隨着走訪量的積累,我逐漸總結出了一些規律,綠孔雀是一種存在感很強的動物,它是一種大型鳥類,且進入發情期會高聲鳴叫,因此只要綠孔雀存在過,那附近的居民就一定知道;另一個規律是隻有村裏的老人還記得綠孔雀,當我詢問與我年紀相仿的中年人時,多半得到的是斬釘截鐵的“我們這兒沒有孔雀”一類的回答,而若是讓他們再往前回憶回憶,有些人會有些童年時代模糊的關於孔雀的記憶,而村裏的老人的回答,則都十分篤定:“以前多得很,現在沒有嘍……”

寨子裏的房屋上還有着綠孔雀的裝飾,但真實的綠孔雀早已不在了©青峯

從訪談結果來看,龍江兩岸的綠孔雀消失了有大概二、三十年了。

這一帶的山勢是比較陡峭的,植被類型是以思茅松為主的暖性針葉林或針闊混交林,一個有趣的現象是,僅僅是翻山來到另一側的山坡,那裏的寨子裏所有人都十分堅定地表示:“我們這裏從來沒有過孔雀。”——説明綠孔雀從未出現在這一側的山坡。這並不難解釋,思茅松主要生長在乾熱的陽坡,而濕潤的陰坡的植被類型則主要是亞熱帶常綠闊葉林,本就不是綠孔雀喜愛的生境。

根據東南亞的很多研究以及雲南現有的確定的綠孔雀分佈地總結,綠孔雀主要偏好的棲息地為低海拔的熱帶季雨林,或者用另一個更加不容易產生歧義的名字:熱帶落葉林。這是一種在熱帶季風氣候下發育的,在乾季基本上無葉,介於熱帶雨林與薩王納(savanna,即熱帶稀樹草原)之間的熱帶落葉森林植被類型。

元江上游石羊江邊的熱帶季雨林 ©顧伯健

雲南的熱帶季雨林主要分佈在海拔1300米以下的幾大河流開闊河段兩岸,和一些開闊河谷盆地受季風影響最強烈的地段,例如瀾滄江、 怒江、金沙江、元江等大河干流及其支流的一些地段。

那為什麼位於以思茅松為主的山林中的寨子,人們過去卻常能見到綠孔雀呢?一個比較合理的推測是:原本這些寨子的下面,那些海拔更低的地方,長有完好的熱帶季雨林,綠孔雀也會偶爾在海拔稍高的思茅松林裏覓食停留。對於野生動物來説,生境/植被的多樣性意味着更多的選擇和緩衝,但緩衝地帶不能代替主要的棲息地,關鍵問題還是主要棲息地的喪失。

消失的季雨林

那麼這裏的季雨林是怎麼消失的呢?

我在一處江灘上偶遇了一位前來垂釣的老者,我上去詢問他都釣到了什麼魚?“喏,全是羅非。”我看見一旁的大石頭上,鋪滿了去掉內臟攤平晾曬的羅非魚,它的全稱是尼羅羅非魚,入侵物種,不是這裏的原生物種。

大爺釣到的魚都是入侵物種羅非魚©青峯

然而不是原生的又何止是魚類呢,我望着眼前寬闊的江面,它之所以如此寬闊,是因為就在下游不遠處有一座新建的水電站。

“您以前在這裏見過孔雀嗎?”

“見過,以前河岸邊多的是,釣魚的時候經常能聽見叫,偶爾還能看見。”

“這是大概多久之前?”

“有二三十年了吧。”

這個説法和其他村寨的説法一致。看起來德宏這裏的綠孔雀開始消失的時間大致是在上世紀90年代初。

我是因為自然之友提起的關於戛灑江水電站淹沒綠孔雀棲息地的公益訴訟,才瞭解綠孔雀這個物種的。所以在我的認知裏,水電站是侵佔綠孔雀棲息地的“元兇”,而云南的許多大型水電站,比如瀾滄江干流上的糯扎渡電站等,也的確淹沒了大面積的熱帶季雨林。

戛灑江施工的水電站工地 ©奚志農

但90年代初,這裏顯然還沒有開始大規模地興建水電站,那是什麼導致了季雨林的消失呢?

另一個寨子裏的一位守着小賣部的老人解開了我的疑惑。

“孔雀喜歡大樹,它尾巴長,要很高的樹它才垂得下尾巴。”

“以前這裏的孔雀多嗎?”

“多哦,就我們現在站的地方,這個季節就能聽見孔雀叫。”

“那後來呢?”

“後來樹都砍了,種了甘蔗了,孔雀就飛走了。”

被砍伐的樹木堆在路邊 ©青峯

原來如此,原來我一路上看見的那些煙草、木耳、土豆、甘蔗,原本都是綠孔雀的棲息地,是這些平坦開闊的棲息地消失了,才把綠孔雀逼進了不太適合開墾的乾熱河谷,而大規模的水電開發,只是壓垮綠孔雀種羣最後的那根稻草。

夜幕降下,一天的訪談結束了,我開始駕車遠離森林,駛向城鎮上的賓館。沿途經過被烈火焚燒着的農田,焚燒秸稈、焚燒雜草,升起的煙霾在副熱帶高壓的控制之下瘀滯不散,給人帶來一種末日的既視感。

夜間燒荒的田地冒着紅通通的光 ©青峯

誰知道呢,或許末日很早以前就開始了。我第一次切身地感受到滅絕是怎麼發生的,它既是現在進行時,也是在很久以前,在沒人被人意識到的時候,就已經悄然開始了。

農田既是過去的森林,焚燒的形式有很多種,我用肉眼所見的只是其中的一種。那些田裏種植的嫩綠的煙葉,收割後會被曬乾、捲起、裝進印着燙金字體的煙盒裏,然後被有着精美浮雕的打火機點燃,在人的呼吸之間焚燒,變成氤氲的憂鬱、歡愉、税收和癌症。

現代人焦慮於體脂率的居高不下,天天喊着燃燒卡路里,卡路里即是能量,人體的供能物質是葡萄糖,在自然界裏它有多種存在形式,比如甘蔗裏的蔗糖、比如土豆裏的澱粉。當蔗糖被加進奶茶和咖啡,當土豆被炸成誘人的薯條,徒勞地滿足着人類那永不知足的口腹之慾,後果便是人們還得去健身房裏揮灑汗水,試圖焚燒掉這些農田裏的作物轉化成的脂肪。

整車整車等待進入製糖廠的甘蔗 ©青峯

現代經濟的最底層的邏輯,便是對大自然的焚燒,焚燒是為了消費,消費是為了增長,增長化作財富,而財富又是為了什麼呢?西西弗斯一樣地活着?抑或是為了獲得高人一等的幻覺?真真無聊透頂。但這套流程卻綁架了每一個人,我們打從一出生,便被迫成為了這場大滅絕的共犯之一。

我感到窒息,因為這焚燒帶來的濃煙。

致危因素——人類

沿江而下繼續走訪,來到了瑞麗江上的另一個水庫,這是一個規模大得多的水電站,庫區淹沒的面積自然也十分廣大,在庫區的陽坡上,我終於見到了傳説中的熱帶季雨林。

三月底四月初,正是季雨林落葉的時節,整片森林看不見一絲綠色,筆直的樹幹密集地插滿了山坡,乾枯的樹枝勉強勾勒出樹冠的大致輪廓,這就像是一片病死的樹林,完全想象不出雨季它鬱鬱葱葱的樣子。

落葉時期的季雨林看上去十分荒涼 ©青峯

但這不就是綠孔雀的理想棲息地嘛,雖然水庫淹沒了河灘,雖然有一段山坡的季雨林被砍伐了之後又種上了不知道為什麼而種的松樹苗,但還剩着很大一片季雨林啊,綠孔雀應該還是可以利用的啊。抱着這點希望,我追着季雨林繼續行駛着,開到水壩處,我看見了壩下綠得攝人心魄的江水,流淌在漢白玉一樣純白的河灘之上,要素都齊了,應該會有綠孔雀了吧!

清澈的江水 ©青峯

但是又往前開了不到20米,希冀破滅了,是採砂船,河道被它們挖得亂七八糟,江水也變得渾濁不堪。

想要找到倖存的綠孔雀,還有一個必備因素——遠離人類。的確有很多大型鳥類非常適應人類,像江南隨處可見的白鷺夜鷺,像保護成功的經典案例朱䴉,綠孔雀難道就不能適應人類改造過的環境嗎?

作為雞形目雉科下面的成員,可以把綠孔雀視作一種體型大一號的雞,而雞大概是人類最愛吃的鳥類了吧……村邊遊蕩着一羣肉又多又好找的大鳥,在還沒有禁槍的年代,不那麼富裕的人不太可能放過這種**“白撿”的蛋白質**。還有許多的死亡來自毒殺,有的是誤食了用來毒老鼠的穀物,還聽到當地人説有人為了綠孔雀漂亮的羽毛專門下毒的,所以不是綠孔雀不能適應人類,是人類從沒赦免過綠孔雀的懷璧之罪。

走訪的結果令人失望,這些過去“孔雀多得很”的地方,如今已經沒有綠孔雀了,即便偶爾有擴散而來的零星個體,也是不可能形成種羣的,因為它們的棲息地已經不復存在了,我始終認為,失去了棲息地的物種是不成立的。如今,恐怕只有那些不利於耕作、人類難以深入、尚未被水電開發的乾熱河谷還保留着狹長但還算完整的綠孔雀棲息地了,它們也是雲南綠孔雀最後的希望了。

青華鄉綠孔雀保護區的老鄉拿出綠孔雀的照片,顧伯健老師拍攝這張照片時,當地已經多年不見綠孔雀了 ©顧伯健

大貓們的近況

當然這一路的走訪,我關心的不是隻有綠孔雀。從衞星地圖上觀察,這一帶的山林一直通向緬甸,而且都還是比較連續的,因此每到一個村寨,我還會詢問村民有沒有聽説牲畜被吃/咬傷的事情,我想打聽一下印支豹的蛛絲馬跡。

2016年,貓盟在易武拍到的豹 ©西雙版納國家級自然保護區科研所、貓盟、山水自然保護中心

打聽到的結果同樣令人失望,豹子消失的時間似乎比綠孔雀還要早。寨子裏的老人,還能記得他們小時候,豹子跑到寨子裏抓小豬,還有一位老人記得當年為了保護牲畜毒死過三隻豹子,還有人記得村長敲着鑼挨家宣傳,説附近發現了老虎,讓各家看好自家的孩子,晚上不要外出,不要進山。但這些都是五六十年代的事情了。

年輕一些的人,或是很久不進山了,或者只是“聽説過”其他寨子有羊被咬死的,但當我們去到他們口中的寨子裏,那裏的人卻不知道自己的寨子裏發生過這樣的事情。

寨子裏的水牛 ©青峯

這裏的大型牲畜主要有水牛和黃牛,不同於我所熟悉的西門塔爾牛。這些本地牛的體型要小上不少,儘管這些牛多數時間都呆在牛圈裏,但這幾天我在路邊也沒少偶遇它們,所以山裏如果真有豹子,養牛的人是一定感受得到的。

而從他們那似有似無的平靜的描述中,我更加堅信了我的猜想:這裏沒有豹子了——同樣的話題我也和山西的老鄉們聊過,一提到豹子他們就有種苦之久矣的憤怒感,這才是和豹子共同生活的人的真實狀態。

放牛的村民並不擔心牛受到大型食肉動物的攻擊 ©青峯

其實,這些衞星圖上看上去綠色且連續的林子,實地考察下來情況也並不樂觀,我雖然不是學植物的,但也能看出來這裏的林子大部分都是次生林,比如時不時的會看到的連片的杉木,便是是為了滿足當地人對薪材需求而種的速生林。

路邊非常常見的碼放整齊的薪材 ©青峯

山裏的經濟作物也不少,山腳下,我看見了大片的枇杷樹和桑樹,開進山裏,發現有很多山頭已經被開成了茶園,和易武的普洱茶不同,這裏的茶園種植的都是綠茶。更深的山裏,還能看見林下種植的草果。

山上的綠茶園 ©青峯

俗話説靠山吃山,何況又是保護區之外,雖然心疼但也無可奈何。不過好歹沒有橡膠林,我在心裏寬慰着自己。然而,隨着這趟旅程愈發接近瑞麗市,海拔也逐漸下降,皮膚能明顯感覺到濕度在逐漸上升,車窗外的林子也越來越有易武的味道,於是猝不及防的,連片的橡膠林出現了,唉……

橡膠林 ©青峯

這些都還不是最崩潰的,最近幾年,口號突然變成了“退林還耕”,山裏很多用材林,甚至殘存的天然林斑塊遭到了又一輪的砍伐,到處都是赭紅色的裸露土地,更加令人無語的是,還有很多地明顯是被砍伐過也平整過,但卻沒人耕作,只是仍在那裏任其長滿荒草,也不知道在折騰個啥。

關於不合理的耕地開墾,你還可以讀這篇文章瞭解:《低效開墾耕地,竟然能讓15年退耕還林的成果前功盡棄?》。

森林被砍伐之後,只留下一塊塊光禿的土地 ©青峯

不過,走訪之中偶爾還會聽到另一種貓科動物的名字,當地人叫做草豹子,也就是雲豹。由於這次很多走訪地都緊貼着銅壁關保護區的南緣,所以出現零星的雲豹消息也不算奇怪。只是在我的認知裏,雲豹比豹子要更加依賴大林齡的天然林,而我沿途所見的天然林,真的不多了。

想了解中國的雲豹種羣現狀,你還可以讀《如何證明一隻黑天鵝或雲豹不存在?》。

被砍伐的巨樹 ©青峯

還記得一個路邊的手工店,店裏的人正在製作景頗族的傳統樂器象腳鼓,這家店的門口,竟然擺着一棵被鋸成兩截的巨樹,我簡單測量了一下,直徑至少一米五。所以我對於保護區外那些殘存的天然林的現狀也並不樂觀。

這趟旅途即將到達終點時,我來到了中緬邊境處的一個村落,似乎是有運甘蔗的車剛剛經過,地上不時能看見車斗上掉落的紫皮甘蔗,我拾起一根,用小刀削去外皮,咬上一口,真甜。隨後我與一位正在整理薪材的老人攀談起來,他説綠孔雀消失了二十年了,不過犀鳥還有,現在前面的山裏都還有,時不時地能看見它們飛在山谷間。

牆上仍然畫着犀鳥的圖案 ©青峯

“豹子很多年沒見過了,不過草豹子還有,前幾年還有一隻翻牆進到村長家裏偷羊,咬死了一隻羊,血都被喝光了,後來被人發現,它就跳牆跑了,這傢伙動作可快了。”

“這兩年還有聽説嗎?”

“邊境牆建起來之後就沒了。”

邊境牆嚴重阻礙了野生動物的自然擴散 ©青峯

心中的大青樹

雲南擁有得天獨厚的水熱條件,在熱帶作物種植規模上,雲南能以一省之力超越許多熱帶國家。2024年,雲南咖啡綜合產值約500億元,普洱茶約800億元,橡膠約600億元,另外,還有棕櫚、煙草、綠茶、核桃、甘蔗、香蕉、芒果、榴蓮、牛油果、陽光玫瑰、澳洲堅果,以及八角、草果等多種食用香料。

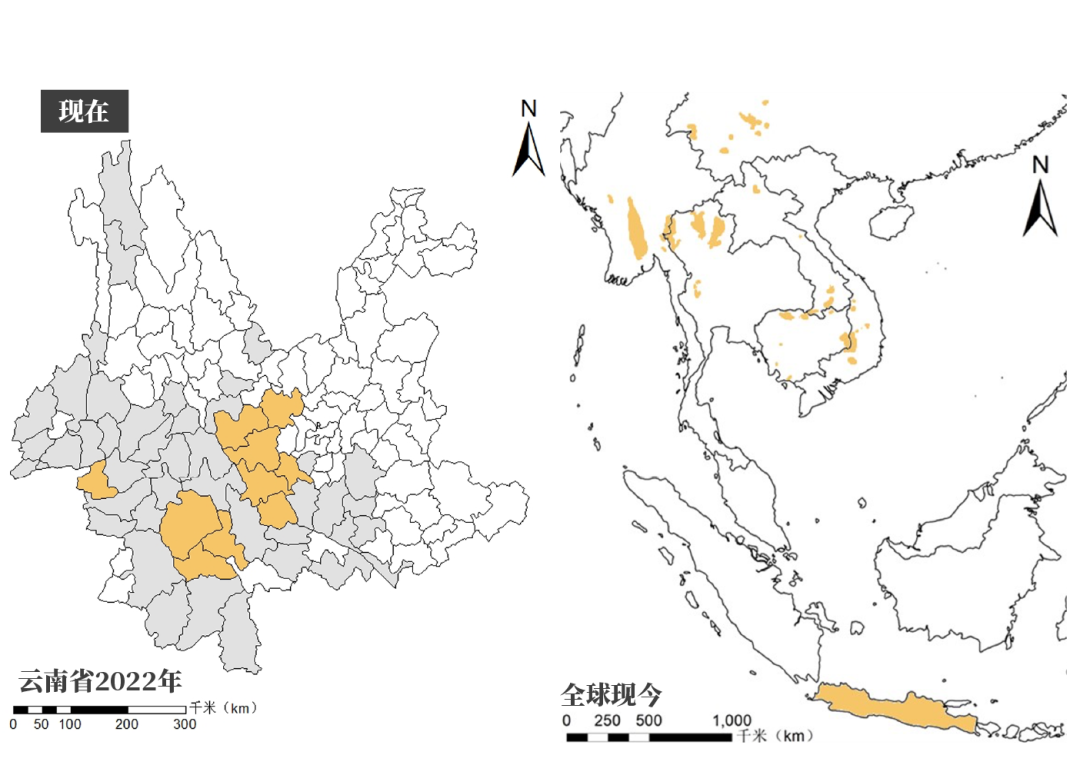

2010-2020年在雲豹歷史分佈區域內,使用紅外相機監測結果,以及對現有云豹分佈區的評估 圖片來源:《中國雲豹種羣分佈現狀與關鍵棲息地信息更新》,DOI: 10.17520/biods.2022349

但這背後,是天然林的持續萎縮,是總面積約250萬公頃共計53個保護區和森林公園即將被撤銷或降級。可是雲南不僅僅是中國的熱帶種植園,它還是綠孔雀、亞洲象、印支虎、印支豹等多個珍稀物種在中國唯一的家園(以及雲豹唯二的家園之一)。

想了解雲南自然保護區對保護生物多樣性的重要意義,你可以讀這篇文章《探討雲南易武州級自然保護區升級的必要性》,想了解雲南豹種羣的現狀,你可以讀這篇文章《雲南無量山發現豹,是保護關鍵的一塊拼圖》。

在每一個地方,財富與保護的矛盾都是那麼的相似,從雲南回來之後,每每想到這個似乎無解問題,我腦海中卻總會浮現出那些寨子裏的大青樹。

寨子裏巨大的古榕樹 ©青峯

每個寨子裏,都保留着一棵或好幾棵古榕樹,當地人叫大青樹,這些古樹枝葉繁茂猶如遮天的翡翠華蓋,樹幹粗壯彷彿遠古的巨獸,橫生的斜枝上垂下萬條鯨鬚一樣的氣生根,而樹皮的表面則爬滿了附生的萬代蘭,鮮紅的花瓣吐出白玉一般的花柱,嬌豔欲滴。鋼筋一般的樹根虯曲地鑽進大地,掙裂了企圖馴化它的水泥路面,無數的螻蟻從這裂隙中湧出,排着長長的隊伍,沿着樹根樹幹,爬向天空。

自然而然的,人們聚集在大青樹下,寨子裏的婦女穿着傣族的傳統服飾,用着現代工業製造出的麥克風和功放,悠悠地吟唱着古老的歌謠。自然、傳統和工業化奇妙地排列組合着,卻交融得那麼美好。

財富是通往幸福的橋樑,但人並不會棲居在橋上。