第一個在哈佛畢業典禮演講的中國人,後來怎麼樣了?_風聞

编号4042-50分钟前

2016年,何江曾作為學生代表在哈佛大學畢業典禮上致辭,也是登上這個演講台的第一位中國人。他來自湖南農村的一個普通農民家庭,1988年他出生時村裏才開始通電。何江從這個小村莊起步,考上了中國科學技術大學,又到美國的頂級學府讀博,走到了更廣闊的世界中,完成了令人驚訝的跨越。

在演講裏,何江分享了自己成長的故事。九年過去了,回顧那一次演講,何江説,那只是學生時代的一個總結演講,小小的高光時刻,“早已經過去了”。現在的他在波士頓創立了一家生物科技公司,生產一種高精尖的基因成像儀器,可以應用到臨牀研究和病理檢測上,銷往二十多個國家。對於當時演講帶來的轟動和關注,“我覺得可能現在大家對一個小小的畢業演講關注過多了。演講之後,你將做出什麼樣的選擇,如何走出自己的人生軌跡,才是更關鍵的。行勝於言,‘怎麼做’比‘怎麼説’更重要。”

以下是他的講述。

登上畢業致辭講台

我起初完全沒想過申請哈佛大學的畢業典禮演講,是偶然的一次交流中,哈佛社會學與宗教學戴安娜·埃克教授建議我去申請,她説,畢竟這對於哈佛畢業生是一個非常高的榮譽,所有人都有機會,為什麼不去嘗試一下。説實話我也沒想到最終會入選。

博士期間我一直在參與開發一種超高分辨率的顯微成像技術,把它應用到科學研究裏,比如流感病毒的入侵機制、神經細胞的發育過程,但是當我跟我的父母、老家村莊裏的親戚朋友聊我的研究,他們覺得非常遙遠,完全聽不懂我那些“高大上”的學術詞彙。作為一個研究者,你在實驗室待了四五年,始終會覺得自己做的是非常有意義的事,但卻無法讓身邊的人理解,就會覺得有點挫敗。

這也成為我申請畢業演講的一個出發點。我當時意識到,如果不將這些前沿的科技知識,翻譯給大眾,落地到實處,就只是在象牙塔裏做研究。因為如果自己都講不清楚這些研究為什麼重要,身邊的人自然也感受不到意義。在哈佛畢業典禮這樣的一個演講台上,分享做科研的價值,是一個契機。

演講代表的篩選頗為嚴格。我記得當時的流程是,三月份提交演講初稿之後,學校的十多名評委會從上百份申請文書中篩選出他們認為的當屆最好的演講稿,進行初賽。只有十多個學生會入選複賽,然後是終極演講比拼,直到評委選出心目中最合適的演講者。最後站上台的只有三個人,將分別作出拉丁語、本科生代表、碩博士生代表的三場演講。

整個流程的時間跨度超過一個月,學校希望能在這些有意競選的學生裏,挑選出能夠代表學校文化理念的演講人選,作為當屆的代表致辭。就我個人的觀察,哈佛畢業演講需要你既符合畢業典禮的主題,又能聯繫自己的經歷,每年會有背景完全不同的人在畢業典禮演講,所以題材差異極大,每個人都有自己個性化的故事。

2016年時我在哈佛的演講,是從一個被蜘蛛咬傷的故事開始的。我小時候曾經被蜘蛛咬了右手,我媽媽並沒有帶我去看醫生,而是決定用火療的辦法治療我的傷口。她在我的手上包了好幾層棉花,棉花上噴灑了白酒,在我的嘴裏放了一雙筷子,然後打火點燃了棉花。火焰開始炙烤我的右手,疼痛讓我忍不住想喊叫,可嘴裏的筷子卻讓我發不出聲來。

這種農村的土方子背後,實際上有一定的理論依據——蜘蛛毒液是一種蛋白質,而高温可以使蛋白質變性。這顯然是一個痛苦、也充滿風險的治療方法。但當我長大後再回顧這件事時,我意識到,其實有更安全、更舒適的療法,只是那時候接觸不到。

我出生於湖南長沙寧鄉縣停鍾村,那是1988年,我的村莊還是一個類似前工業時代的傳統村落,沒有電話,沒有電,甚至也沒有自來水。四歲時,我父母覺得我妨礙他們幹農活,便將我送到了村裏的小學,我在村小讀了不到一年,大雨淋垮了幾間教室,學校從此解散了。我於是不得不轉學到鄰村的學校,離家裏有好幾里路,要穿過長長的田埂和好幾個小山頭,每天要走近一個小時的路才能到學校。冬天裏天黑得早亮得晚,有時候我早晨還要摸黑上學。

小學畢業後,我又轉學到另一個村子讀初中,離家也更遠了,有十幾里路程,為了縮短上學時間,我不得不學會騎自行車。我騎的是父親當年結婚時買的二八式自行車。我個頭小,站着才比自行車高一個腦袋,於是只能用腳跨進自行車的三角區域側着騎,行的又是崎嶇的山路,其難度可想而知。

《追光的日子》劇照

初三結束,我考上了縣城最好的高中,離家將近四十里路,不得不寄宿在學校。我也是第一次走出鄉村,第一次真正感受到城鄉的差距。縣城的一切,在我眼裏都是新奇的,水泥路、紅綠燈、小轎車、自來水、霓虹燈……我若是在現場看到新奇東西,都會跑到電話亭打電話回家,與母親分享,母親在電話那頭總會勉勵我好好讀書,留在城裏。我才真正意識到“城裏人”這個詞,在鄉里人眼裏代表着一種嚮往。

2005年我參加高考,考到湖南省三百名左右,順利被中國科學技術大學錄取。大學裏我讀的專業是生物,這個專業在當時非常“熱門”,被宣傳為“二十一世紀的朝陽產業”。我當時覺得,學生物的另一個好處是,要是我的父母在鄉下病了,我的生物醫學知識説不定可以幫上他們。

後來,我申請到了哈佛的分子細胞生物學博士項目,接觸到了許多前沿的研究,我的生活跟過去相比已經發生了很大的變化。但我一直在想,我們生物醫學的研究每年都會產生許多突破性的科研成果,可怎樣把這些最前沿的科學研究,傳播到世界上最需要該技術的地區,傳遞給像我母親或農民這樣的羣體,我們很多時候做得不那麼令人滿意。希望將來有一天,我們能夠做到這些。這也是我在當時的演講裏表達的。

多元的學校文化

我沒有料到,我的演講在當時國內會產生如此大的反響。“農村學子”和“哈佛畢業演講”這兩個名詞碰撞在一起,點燃了讀者的熱情。於是各種角度的新聞報道開始出現,到5月26日演講當日,我剛從畢業演講台上下來,演講的照片和視頻便已在各個媒體平台傳播。面對蜂擁而至的媒體採訪,我有時會感到困惑,因為我並未覺得自己和常人相比有任何獨特之處,硬是要搜尋出一點可説的,或許是曾經那些苦難的經歷,讓我很早就明白了“要把握自己的命運”這樣一個簡單的道理。

對類似我這種背景的農村學生來説,從鄉村到縣城到大城市乃至哈佛,遇到的最大問題不是學習,而是生活上的不適應。比如上高中時,我觀察同學們怎麼穿戴,怎麼講話,我努力學習標準普通話的發音,好改掉自己土氣的口音,經過將近一年才慢慢適應。高一的時候,為了提高英語成績,我買了《亂世佳人》的英文版,碰到不懂的詞,我會查詞典注音釋義,寫在書的邊角,到最後整本書的空白處幾乎寫滿了標註。老師説我是“笨鳥先飛”。高中時期我的成績一直很好,經常考到全年級第一名,讓很多和我背景不同的人很是驚訝。

剛來到哈佛的時候,我也發現身邊有很多天才級的人物,很多同學對實驗、對生物知識的理解要比我深刻得多。而我自認為並不屬於天賦型的學生,勤奮佔了大部分。最初我也有過自我懷疑的時候,但是慢慢地,我學會不和別人進行橫向比較,而是和自己比較,只要你比過去進步了哪怕一點點,那就是一種跨越。在哈佛期間培育的這種心態讓我在後來的人生中受益良多。

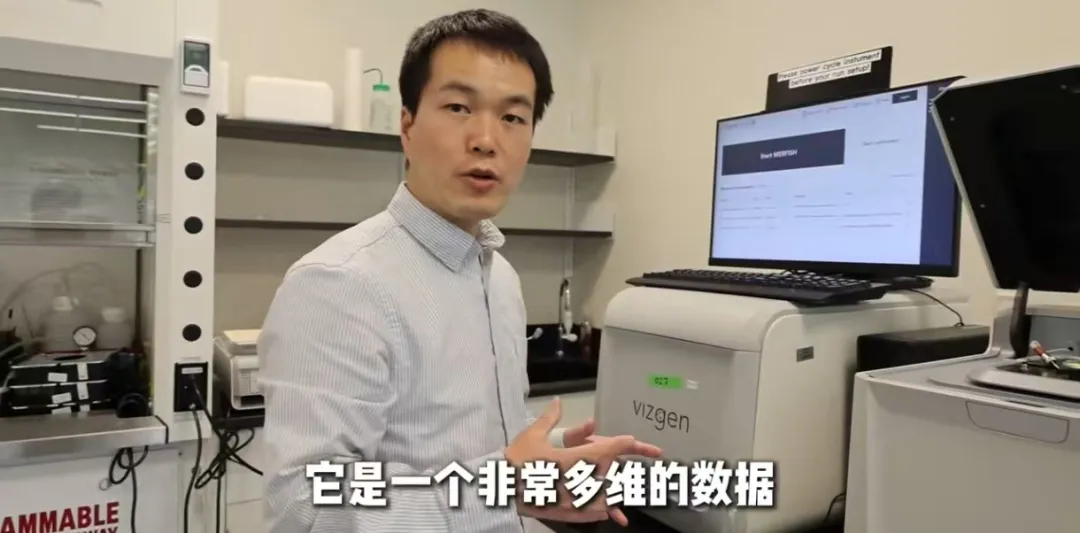

在哈佛,一羣來自世界各地的人才聚集在一起,去發現一些尚未被發現的東西,攻克很多前沿的科學問題,也使得這裏誕生了很多諾貝爾獎得主。這樣一所研究型的大學,它能給全世界帶來創造性的成果,給很多疾病帶來治癒的希望,在任何一個社會,我們都需要這樣的學術機構的存在。就拿我做的這個空間基因組學儀器來説,二十年前完全無法想象,但是在哈佛的學術環境下,不同的交叉學科得以碰撞,物理、化學、生物專業的研究者聚集在一起,開拓了一個全新顯微成像方法,讓我們觀察到了生物系統裏曾經無法觀察到的東西。而這只是哈佛在眾多的科學貢獻裏非常小的一個,對吧?

現在我們看到哈佛遭遇了一些特朗普政府的打擊,包括對國際學生的驅逐、削減研究經費等等,可能很多人認為,這是因為特朗普代表了更保守的共和黨派,而哈佛被認為是民主黨派的大本營,雙方在某種程度上存在觀念的衝突。但其實在2014年共和黨處在劣勢的時候,哈佛恰恰選了一位立場偏保守的嘉賓在畢業典禮上發言,而2025年當共和黨特朗普一派處於壓倒性優勢的時候,哈佛又站出來説我們需要聽到更多元的聲音。

某種程度上來説,我認為哈佛堅持的是一種多元的校園文化——“不能所有的聲音都是一邊倒的,要允許其他聲音的存在”,這是學校的一個底層價值觀。我記得2014年的校園畢業典禮演講季,那正是民主黨在美國風頭正盛的時候,奧巴馬兩度連任,他的提案都在如火如荼地推進,包括現在川普很看不慣的“政治正確”,也是從那個任期開始,成為一種壓倒性的風氣。在當時,如果共和黨人士來到哈佛校園演講,可能會因為過去一些“政治不正確”的發言,在課堂上被噓,被學生抗議、轟下講台,所以共和黨派在學校裏沒有太多發聲渠道。

在這樣的一個背景下,哈佛選了邁克爾·布隆伯格做畢業典禮的特邀嘉賓,他是紐約前市長,彭博社創始人。當時他的演講的主題是“包容與自由”,學校裏應該要容忍其他的聲音,兼聽則明,學校是讓學生接受知識的地方,而不是你已經確定了一個立場,任何不同的意見你都聽不進去。

畢業之後

對我個人而言,畢業典禮真的已經過去了,那是九年前的事情,只是學生時代的一個總結演講,小小的高光時刻,但僅此而已。人生的每個階段,都需要學習和突破,就像一個升級打怪的過程。在大學的時候主要是積累基礎知識,在哈佛讀博士則是讓我學會獨立自主做科研,心無旁騖地研究最前沿的生物問題。

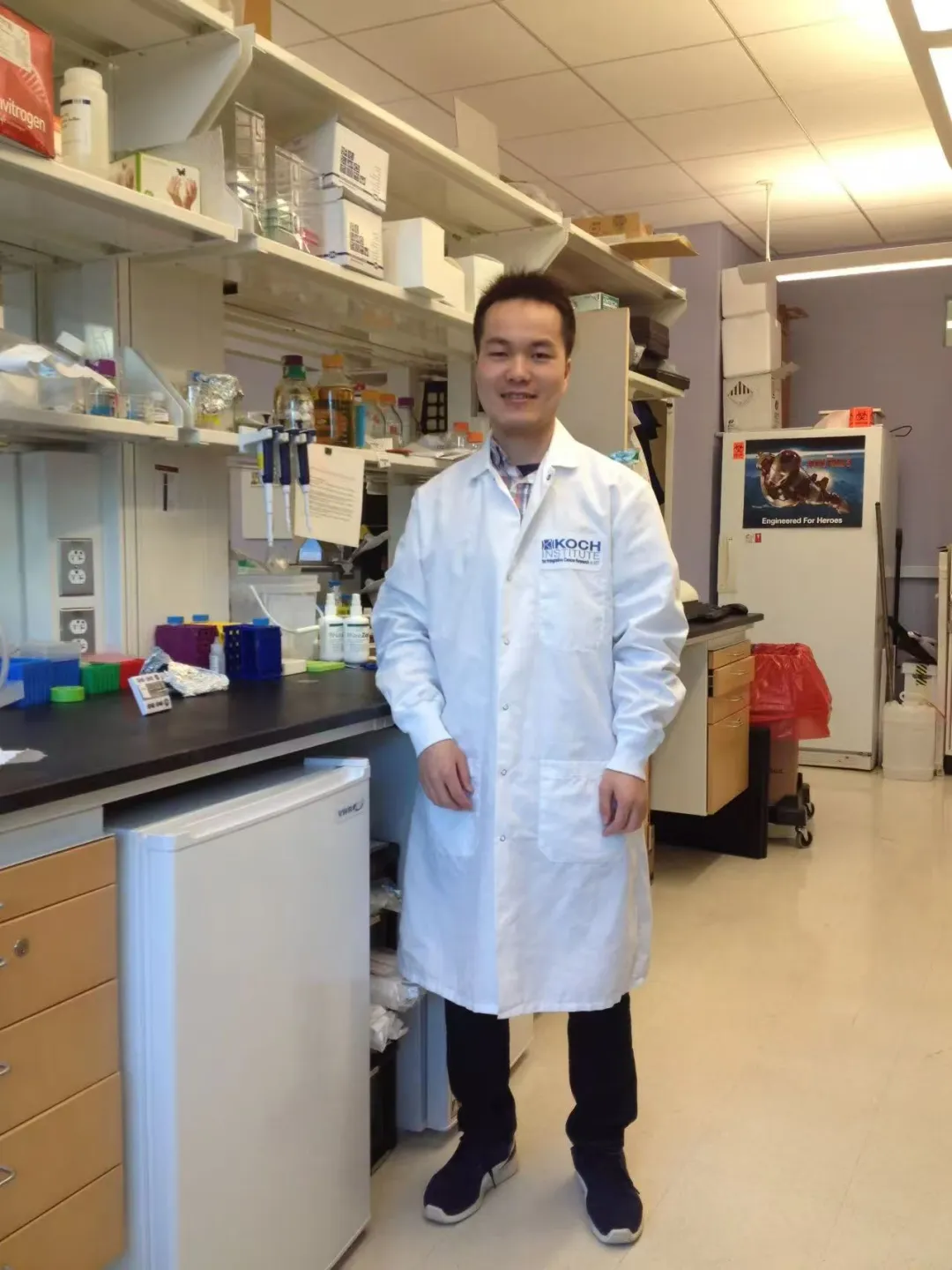

畢業後我到麻省理工做博士後,原本是希望繼續做研究、找教職,但到了這所學校之後,感覺氛圍很不一樣——相比哈佛對理論的看重,麻省理工的實用氣質更強,更注重如何將理論、技術變為可以落地的產品,這對我後來創業產生了很大的影響。當時我在哈佛的導師受邀來到麻省理工做報告,介紹她的技術,引起了台下很多人的好奇和追問,我就意識到這個技術可能會有大量潛在的應用場景,否則不會有那麼多人熱情地追問。

於是,我和導師在波士頓這邊創立了一家生物科技公司,將哈佛實驗室裏的原理和技術,轉化成高精密的產品,應用到臨牀研究和病理檢測上。可以把它簡單想象為一個給基因拍照的顯微鏡,可以把病理組織切片裏面的基因拍出來,將細胞的三維信息標註出來,相當於給人體做一個“地圖”。二三十年前我們沒有導航地圖的時候,去世界各地旅行很不方便,但現在有了導航地圖,你可以到達任何地方。

這樣一個工具,能幫助大學實驗室、醫院的臨牀醫生觀察人體內部的奧秘,已經被應用到腫瘤、心血管、神經生物學等多個領域的研究。比如在阿爾茲海默症的研究上,我們的工具可以幫助拍出大腦在疾病進展過程中的一些細節變化,進行針對性的治療;在針對癌症病人的研究上,它們可以幫助弄清,那些被治癒的少數患者身體內部的分子細胞有什麼不同,從而幫助治療癌症藥物研發。

創業之後,我開始學習如何管理、如何融資,還要和其他公司爭奪專利權、打官司,商戰是非常殘酷的,期間我也學習了很多金融知識、法務知識,這些東西都沒有人教,只能靠自己一步一步走過來。這個過程,也對我個人產生了一定影響,其中最主要的是對風險的認知更為全面,使得做事情幾乎都會有備選方案。比如技術開發的時候,我一般會有一個最想做的技術,但不會把所有希望都押注在一個方法上。

我的人生已經完全步入下一個階段,所以也不太希望將自己和哈佛演講綁定在一起。但要説我現在做的事情,其實還是和我在畢業典禮所講述的理想是一脈相承的——將前沿的實驗室技術帶到實際的生活場景裏,讓普通人也能夠受益於這些科研成果。大家因為一個畢業典禮的演講關注到我。但事實上,演講之後,你將做出什麼樣的選擇,如何走出自己的人生軌跡,才是更關鍵的。行勝於言,“怎麼做”比“怎麼説”更重要。

【文章轉載自三聯生活週刊,記者 夏傑藝】