地安門 ——長詩《操》的創作背景 | 文 曹喜蛙_風聞

评论家曹喜蛙-关注新世代,关注新艺术20分钟前

地安門

——長詩《操》的創作背景

文、曹喜蛙

時隔三十年,詩人在網上再一次發佈了長詩《操》的乙巳年版本,恐怕很多網友看了半天,依然是一頭霧水,這是一部極為晦澀的詩。

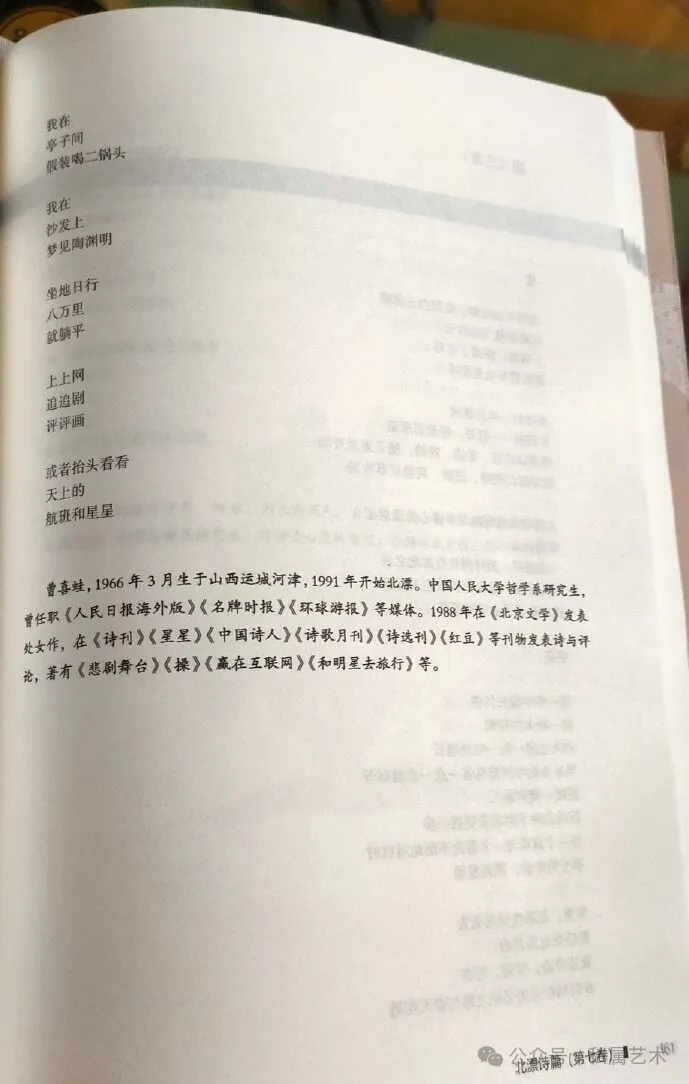

《操》的創作原始念頭,是我當時在舊鼓樓大街前馬廠衚衕的鑄鐘旅館當店小二的時候,我是1992年開始北漂的,這詩寫作的時間是1995至1996年。

鑄鐘旅館是西城區房管局的三產,一開始就是為安置當時的待業青年,跟現在解決大學生就業一個意思,只不過當時人家要解決的問題是北京大城市的待業青年,後來接納了我這個三線縣城一直沒有安置的待業青年,本來這不是人家的工作。

我在山西的時候,幾番折騰也就變成城市的待業青年,只不過我們那是縣裏的待業青年。我們縣裏的待業青年,那時有個最好的地方去,那就是山西鋁廠,詩人無哲就是山西鋁廠的,聽説他是十二冶還是十三冶。

此前,我先參加了縣裏的全國工業普查工作(1985至1987年),但我一直沒有合法手續,是加塞,也就是沒有任何編制,既不是工人,也不算幹部,但我又幹的是幹部的活。工業普查的工作,從一開始籌備,到最後工作結束,一共經歷了三個年頭,我全程參加,至少有兩年。

理論上我是徹底歷練了,當時有個機會,讓我下到縣裏的幾個企業去,但我都看不上,於是家裏就想要不你也去鋁廠,但是我也不想去鋁廠,我家的親戚朋友裏有好些人都在鋁廠,還既有初中的同學,也有高中同學,更有高中考上大學的同學,人家都畢業了,也分到鋁廠,我就更不想去鋁廠,覺得一點沒意思,都在這混呀,還是不甘心。

這個過程,大約就是一折騰就五、六年過去了,人家是中專畢業也分配了,大學畢業的也分配了,我們縣普查辦解散後,我在朋友的商城呆了幾個月,還被家裏拉着參加過一次鋁廠技校招工考試,還在鋁廠技校校辦廠待了幾個月,反正這裏打幾槍,那裏打幾槍,總之哪裏我都是看不上,所以大部分時間就爬在家裏看書、寫詩,有時到外地參加一些文學活動,總之是一個無頭蒼蠅,就是個二溜子,不安分。

這樣,我就成了一個見不得人的鬼,反正不是神,也不想做人,做人也成不了英雄,也不願意去做個壞人,那繆斯之神在召喚我。

當時,正跟一個南方長的很漂亮的女子同居了,那女孩比我大一歲,既寫詩,又畫畫,而且畫的是抽象畫,很前衞的,學的就是大畫家李青萍。我當時並不知道李青萍是誰,她介紹過但我有點不相信,覺得她是瞎吹,我也不覺得我那女朋友的抽象畫能有什麼前途,後來兩個人還是分手,畢竟兩個人還都有點不現實,甚至荒唐,當然兩個人好的時候也是特別好的,我還給她寫過一組詩,發在一個匈牙利出版的華人詩選裏。

到1992年,我就北漂到京,剛到北京也晃盪了一年,每天就到王府井書店等地方去看書。所謂晃盪,就是自己跟詩友合辦了一個詩歌編輯部,但維持不下去,第二年也就散了攤子。但還是不死心,又創辦了個研究會,但依然沒有經費,房東催房租,沒辦法就流落到這個鑄鐘旅館,當了個店小二。

我到鑄鐘旅館時,旅館被私人承包了,承包人也是個詩歌、書畫的文藝愛好者,不然人家也不會收留我。既然是收留,那也只能是滯留,人家免費提供我吃住,我幫人家乾點力所能及的活,但肯定不是那種純粹僱傭關係,我還可以去折騰我想幹的事業 。

有了這麼一個固定的地方,我就在北京有了立足之地,一不留神就在北京安定門一帶又活動了七、八年,這期間一直到1998年我有機會到人民大學哲學系讀了三年的研究生,那時每到週末的兩天都要全天候的去聽課,那時社會上已經流行工商管理碩士,學費都是幾十萬,但我沒有那麼多錢,即使這個哲學系的學費只要幾萬元我也是掏不起的,好在認識了一個美籍華人物理學家、院士沈先生,人家後來知道我沒有錢後就資助了我,不然這個研究生也是不可能去唸。

開始就告訴大家説,我住在舊鼓樓大街前馬廠衚衕,但李阿姨經常讓我去地安門辦事,經常騎個自行車,竄在北京的大街上,一會到這裏,一會到那裏,什麼地方都去過,只要你能想起來的地方,我都去過。

李阿姨就是鑄鐘旅館的承包人,她是我的老闆,我叫她阿姨,她想讓我叫她媽,我這人嘴特別硬,就叫她阿姨。不過,他們一家人都挺喜歡我,我這個人至少看上去老實,聽話,讓我幹什麼就去幹什麼。

李阿姨,後來抑鬱,住北醫六院,那裏還有一個東北小夥,平常就我們兩人管旅館,但我的社會活動特多,其實就是那個小夥子管旅館,只是我管着他而已,我要不管他,他三天就能把旅館變成妓院。

其實,地安門早在1950年代就拆了,我根本沒有見過真正的地安門,但卻經常被指令去地安門辦事,在我心裏就只知道鼓樓前面那就是地安門,西邊那一塊是很熱鬧的後海,那裏有個後門橋,大學、研究機構、小劇場、文保單位特別多,自古那一帶就是商業繁華的地方,各個四合院住的什麼級別的人都有,我也什麼院都進去過,我這人什麼鬼都不怕。

等2000年後,我的研究生也讀完了,就開始轉入媒體,才慢慢離開了地安門。聽説,北京有不少人建議重建地安門,政府也有這個意思,自從我離開那一塊後,2013年至2014年已經復建了地安門的雁翅樓,但我是沒有去看過,我心中的地安門還是我記憶中的1992到2000年那八年的地安門,我在那裏像個女鬼似的晃盪了八年的地安門,就是那時我一直留着長長的頭髮。

一到媒體,我就如魚得水,一開始是策劃編輯,後來就策劃主任,策劃總監,副主編,編輯部主任、主編,總編,就這麼又幹了十幾年媒體,從黨報、旅遊報刊、文化媒體、藝術媒體、電視媒體、網絡媒體,最後到現在的自媒體。

《操》這部長詩,就是以我在北京西城區安定門這一帶為中心的活動地帶為背景而寫的,當然我的活動地帶是全北京,且因為我是北漂,那七、八年時常家裏有事要回家處理,時常在北京山西的綠皮火車上,而且時常沒有錢,正因為沒有錢,就想幹點與錢有關係的邊緣的事,而且有次被警察抓住,在看守所蹲了好幾個月。

因為我蹲了看守所,我的老父親就很着急,在他心中他還是知道他的這個小兒子不會幹違法的事,但因為他歲數大,我出了事家裏人認為不要讓他知道,什麼事都瞞着他,但怎麼可能瞞住他呢?他隱約覺得家裏出了事,就悄悄從我那個小侄兒嘴裏問了出來,那時侄兒只有幾歲,大家都忽略了他,這一老一少一聊天就把我的事曝光了。

我蹲看守所的事,跟唐初王勃在長安的什麼王府那件事一樣,反正是個倒黴事。還有我的事,跟司馬遷的那件事也一樣,在俗人眼裏也都是屈辱的事。我出了事,我父親就抑鬱而世,我們家的大廈就傾塌,緊接着我大哥因為喝酒第二年就去世,家裏的小紙廠也就倒閉,家裏的親人一年一個緊接着就去世,接連那幾年我都在北京山西的綠皮火車上趕着回老家處理又死人的事情,這樣的黴運一直到2000年才完。

讀這首長詩,讀者會看到很多鬼,尤其女鬼,全世界的女鬼我都彙集全,我看的書特別多,熟悉的古今中外的女鬼就很多。

那七、八年,在那個地下室旅館一直就趴着,就是在小木屋、小黑屋趴着讀書,除了處理旅館的事,就是看書,手不離卷,美國的沈先生讓我給他採買新出版的各種華文書藉,他沒有限制,只要我喜歡的就可以買,買了都是我先看,然後年底再寄到美國,要明白即使在美國,要隨時看到最新出版的簡體中文圖書那時也很難,我那時就負責給沈先生採買新出版的書。

那時,沈先生在上海的《文匯報》《解放日報》等報刊開有專欄,他那時把不少精力都放在科學與藝術等融合的研究上,也寫大眾的科學普及文章,因為他那時也已七十多了,具體科研肯定進不去了,所以就搞科學普及,寫了大量科學普及的文章,後來出了好幾本書,我算他在國內一個助手或幫手。

當然,某種程度上,這也是沈先生對我的一種變相幫助,給我找到個事情幹,而且有一筆經費。另外,他是科學界的人,就介紹我跟科學界的一些人打交道。讀這部長詩,讀者會發現既有科學前沿、西方油畫的描寫,更有東西方神話的描寫,正是當時全球化的一個大背景,在裏面都有反映,也預演了我今後數十年哲學、文學、藝術的創作、研究。

這部長詩《操》,就是我在生活底層真實的所見所聞,也是描寫我在底層社會大泥淖大染缸的理想、讀書、奮鬥經歷,只是我把它書寫成超人、詩意的大地、神話了,那就是我真實、殘酷、幸福、隱秘、秘密的生活,跟現實的女鬼混,跟夢裏神打交道,在煉獄卻想象着人間天堂,我在現實裏一再昏死過去,死去又活了過來,只是在北漂書房的胡言亂語或現代個人的偉大史詩,開放,自由,泥沙俱下。

這部《操》的詩歌語言,既有現實的直白敍事,也有細膩的抒情,更有無拘無束的想象,注重語感、意象,但也不免駁雜晦澀,這也是一部音樂、藝術、文學、詩歌、歷史、哲學、科學的大混雜,讀這首詩也是對讀者平常是否讀書的考驗,書到用時方恨少,我讀書是沒有什麼專業限制的。

我這人,一向不善於鑽營,寫詩也不喜歡投稿,更不喜歡加入這協會那協會,但就是純粹喜歡寫,寫完就完,有了網絡我覺得還不錯,寫完網上一放就行,我知道大部分人都只是娛樂一下自己而已,我寫詩更是自己看,對發表不發表根本不看重,沒有人關注你寫的到底是啥,大家只是起鬨一下自己而已。

當然,也有人會去專注的研究,但全國照多了説那樣的人也不會超過一百個,這樣的人就叫超人,我也是個超人,只是我對發表沒興趣,除非碰到超人,大多數時候我都懶得説話,這篇文章就是寫給超人們去看的,順便向他們打個招呼而已。

這首詩是一首現代超人詩,是這個時代不可替代的長篇女鬼鉅製,晦澀駁雜絕無第二,好不好它都是第一,我也一點都無需謙虛。當然,寫它也沒有啥意義,我從來也不熱心投稿,它就是個起鬨,也就是個虛無,這也是我們所經歷過的那芳華正茂一切的真實寫照。

2025年6月12日於北京月牙殿

鏈接: