許禮捷:哈德良時期猶太社會跨文化互動_風聞

Moss从未叛逃-7分钟前

來源:中國歷史研究院

摘 要:“羅馬化”範式自創立後,一直是學界討論羅馬帝國境內跨文化接觸最重要的理論方法。但從20世紀70年代開始,其單向線性取向和精英敍事視角,受到越來越強烈的質疑和挑戰。“克里奧爾化”範式注重考察異質文化間的調和協商與抗性適應現象,並關注普通民眾的作用和狀態,能更全面客觀呈現哈德良時期猶太社會跨文化互動的複雜性。猶太民眾在實用主義邏輯下,利用並改造部分主流文化資源以更好滿足現實需求。羅馬在地中海東部地區的絕對權威,顯著影響了猶太社會的跨文化互動。羅馬以統治者視角看待猶太族羣,誤解甚至歪曲後者的文化傳統和習俗,引發猶太人敵視並釀成反羅馬的激烈衝突。

關鍵詞:哈德良 猶太社會 克里奧爾化 羅馬帝國 跨文化互動

在古羅馬作家老普林尼看來,羅馬的對外擴張和統治給被征服地區帶來“交流”和“人性”,有學者認為此處的“人性”應譯為“文明”。老普林尼此論被視為對羅馬與被其征服地區交流模式的記載。古羅馬學者特圖良將羅馬在行省的統治概括為“Romanitas”,即“羅馬方式”或“羅馬性”。有研究者指出,“羅馬方式”是羅馬人基於共同價值觀念與生活方式等產生的身份認同和自我認知,也是征服者對被征服地區推行“文明化”改造的準則。

事實上,羅馬帝國境內跨文化互動遠比古典作家的敍述複雜。帝國東、西部情況有所不同,西部地區本土居民大多沒有自己的文字,只能使用拉丁文,因而羅馬文化具有壓倒性優勢;但東部屬希臘語區,“希臘化”(Hellenization)是多個行省的共同文化特徵,同時各區域又具有獨特性。哈德良時代是猶太社會多元文化共存與發展的重要階段,無論是“巴巴塔檔案”反映的農村生活,還是拉比文獻對猶太地方記憶的描述,都再現了猶太社羣不同於以往的文化狀態。此外,哈德良獨創的行省巡視與治理模式,是考察皇帝個人意志和羅馬國家權力影響地方文化變遷的極佳標本。國內學界關於羅馬行省文化互動研究成果頗豐,但多為“羅馬化”範式下的思考且集中於帝國西部地區,對東部關注不足。本文以辨析“羅馬化”與“克里奧爾化”的區別入手,考察哈德良時期猶太社會特別是普通民眾對官方強勢文化的反應,闡釋克里奧爾化在猶太傳統習俗與宗教領域的表現,以及羅馬因素在行省文化變革中的影響,力圖再現該時期猶太社會複雜多樣的跨文化互動過程。

一、克里奧爾化範式的產生

德國史學家蒙森1885年首創“Romanizing”一詞,英國學者哈佛菲爾德將該詞引入羅馬史研究。此後,“羅馬化”(Romanization)一直是討論羅馬帝國境內跨文化接觸最重要的範式。但20世紀70年代開始,“羅馬化”範式由於在分析羅馬和異質文化接觸時存在明顯預設立場,以及在解釋行省文化變遷中持有精英敍事視角,受到強烈質疑和挑戰。在後殖民主義思潮影響下,羅馬史學研究領域出現的“文化涵化”(acculturation)、“文化變遷”(cultural change)等説法,本質上都試圖迴避和摒棄“羅馬化”模式中的缺陷,用更客觀的立場和角度解釋行省文化互動。隨着研究路徑不斷拓展,最初用於分析近代殖民社會多元文化產生與調適的語言學術語“克里奧爾化”(creolization),被韋伯斯特作為新概念引入羅馬帝國境內跨族羣文化研究,進而受到學界熱切關注。

克里奧爾化範式將異質文化之間的“調和”(Syncretism)視為跨文化協商的組成部分,不同文化通過“抗性適應”(resistant adaptation)或“抗性調適”(resistant accommodation)方式,既保持獨立,又彼此影響和相互適應,而非“羅馬化”理論下以強勢文化為主體單向線性的“同化”(assimilation)改造。此外,克里奧爾化範式雖然與“文化遷移”論相似,都注重文化要素遷移研究,但它更進一步認為,必須在社會權力框架中考察跨文化交流的“抗性適應”現象。被征服者從實用角度出發,會從象徵官方權威的“文化詞典”中篩選與借用文化資源,加以策略性改造和利用,以便在不平等的行省社會環境中更好實現自身意圖。另一方面,該過程並不會使主流文化喪失對行省文化的主導性地位,統治權威帶來的官方影響在地方傳統變遷中無處不在。因此,多元文化互動下產生的“調和文化”(Syncretistic Culture)或“混合文化”(Hybrid Culture),是不同文化間協商、抵制和調整的產物,克里奧爾化是“抗性適應”而非“文化趨同”(homogenization)過程。

在解釋地方文化的涵化現象時,“羅馬化”範式將其不同程度地等同於精英階層的變化。無論是“文化隔離”(apartheid)理路下的思考,還是“文化融合”(fusion)理論中城鎮與鄉村生活方式的比較,都只是將“羅馬化”研究範圍向社會底層稍作擴展。本土精英在社會重塑中扮演羅馬價值傳播者的觀點越被強調,非精英民眾的作用越被無視和否定。但在克里奧爾化範式中,利用異質文化要素實現自身意圖,被認為是一種存在於社會各階層的文化創新。普通民眾儘管不像本土精英那樣,積極對羅馬文化進行“象徵主義式漸進模仿”,但並不代表他們是新文化的被動接受者。通過克里奧爾化範式探討行省社會變遷,能更清楚認識非精英階層在文化變革中的作用,修正“羅馬化”研究中精英視角過於突出的現狀。

對生活於猶地亞和埃及地區的猶太族羣而言,在龐培至哈德良的百餘年,羅馬的強力統治讓當地文化呈現不同於希臘化時代的區域性或地方性異教特徵。多元文化的發展,表現在猶太民眾對多種文化傳統的靈活選擇,以及不同情境下的多語並用方面。同時,猶太、希臘與羅馬文化元素,在眾多習俗觀念上的相互糾纏和選擇調適,更值得關注。因此,用傳統的“希臘化”或“羅馬化”理論,很難對這一複雜文化現象作出全面完整解釋,源於語言學的克里奧爾化範式,在直觀呈現哈德良時期猶太社會的跨文化互動,綜合概述新的文化特徵和演變過程時更具優勢。

二、猶太社會抗性適應中的協商與調整

克里奧爾化範式強調,主體會在特定情境下出於一定動機與訴求,改造異質文化要素以實現自身意圖。事實上,猶太社會在外族統治中,基於現實需求作出應對早已有之,赫卡泰俄斯認為,“與其他族羣混居,他們(猶太人——引者注)許多傳統習俗被改變了”。但在哈德良時期,猶太社會的眾多傳統,更可能是在自主選擇中被克里奧爾化後的新文化類型取代。

“巴巴塔檔案”中一件涉及孤兒贍養的法律糾紛案件,再現了哈德良時期一位居住於猶地亞與阿拉伯行省交界處的普通村婦,在抗性適應中的真實情形。捲入糾紛的人員除監護人伊魯塔斯的兒子阿布多不達斯(Abdobdas)是納巴泰人外,冒扎村(Maoza)的巴巴塔及其孤子約瑟,以及另一位監護人艾格拉斯的兒子約安均為猶太人。巴巴塔向當時的羅馬總督遞交請願書,得到回應並傳喚所涉人員參加庭審。第15號文書是巴巴塔的庭審證詞,展示了糾紛細節:

由於你們沒有將等價於銀錢和剩餘財產利息的贍養費給予我的孤子,你們以(每月)每一百第納裏半個第納裏的利息支付他銀錢,這不足以維持……生活,我擁有的財產與你所佔孤子的銀錢價值相當,因此我提供證言是想要你們將銀錢給我,由於我財產抵押的擔保,我會按每一百個第納裏一個半第納裏(的利率)提供銀錢利息,基於此我兒子能保持極好的生活,感謝總督尤里烏斯·尤里阿努斯治下最幸福的時期,在(總督)他面前,我巴巴塔傳喚前述約安,孤子的監護人之一,因為他不支付贍養費……

從證詞看,巴巴塔對孤子約瑟的猶太監護人提出控訴。那麼,為何在一場所涉人員主要為猶太人的糾紛中,事主放棄猶太法庭而向羅馬總督提出訴訟?

按猶太律法規定,女性在監護孤子方面的權力受到極為明顯的限制。《巴比倫塔木德》明確規定:“法庭不能任命女人、奴隸或未成年人為監護人,但如果孤子的父親曾有此任命,則是被允許的。”這一規定在《陀瑟塔》中同樣被提及。羅馬法律也禁止女性成為孤子的監護人,“女人不能被任命為監護人,因為這項職責屬於男性”,母親亦不能通過孩子父親的遺囑獲得監護權,但監護人需接納母親的建議。哈德良時期的“特圖良元老院敕令”(senatus consultum Tertullianum),則賦予擁有“三子女權”(ius trium liberorum)的母親繼承子嗣財產的權力,以推動她們在監督監護人履職方面發揮積極作用。

更重要的是,女性開始被允許起訴監護人的不誠信行為,而移除不誠信監護人的權力,“在羅馬被賦予副執政官(praetor),在行省則被賦予總督”。因此,巴巴塔選擇向羅馬總督起訴不僅合理,而且從法律援引上看顯然對她更有利。根據羅馬傳統,監護人“不僅要負責被監護人的財產,還應該引導他的德行”,並根據被監護人的身份等級和財產價值提供相應教育,以及相應數量的奴隸和被釋奴,來保證遺孤原本的生活質量。正基於此,巴巴塔一開始便論及其孤子贍養費“不足以維持生活”,之後對監護人約安剋扣挪用贍養費的指控,則很可能參考羅馬法中“監護人不能充足地供養被監護人是不誠信的,可以被解職”條例。

證詞顯示巴巴塔十分熟悉羅馬法律和習俗,或至少尋求過專業人士幫助,甚至為展示自己對羅馬的認同,其特意使用當時流行的官方宣傳術語“最幸福時期”( )迎合取悦羅馬總督。但這並不代表她的身份認同會因接受羅馬文化和部分生活方式而改變。事實上,文件從未迴避使用暗示身份的文化符號,如在文件起始處除使用羅馬紀年外,還使用“亦計日為阿拉伯行省第二十年須派爾拜萊太歐斯月(

)迎合取悦羅馬總督。但這並不代表她的身份認同會因接受羅馬文化和部分生活方式而改變。事實上,文件從未迴避使用暗示身份的文化符號,如在文件起始處除使用羅馬紀年外,還使用“亦計日為阿拉伯行省第二十年須派爾拜萊太歐斯月( ),即所謂太斯雷月(

),即所謂太斯雷月( )第二十四天”相關表述,前者是流行於希臘化世界的馬其頓歷,後者是希臘語轉寫的猶太曆,對後者的使用顯然是在強調事主猶太人身份。參與庭審的7位證人身份,則通過文件末尾處他們的阿拉米語和納巴泰語簽字得以彰顯。

)第二十四天”相關表述,前者是流行於希臘化世界的馬其頓歷,後者是希臘語轉寫的猶太曆,對後者的使用顯然是在強調事主猶太人身份。參與庭審的7位證人身份,則通過文件末尾處他們的阿拉米語和納巴泰語簽字得以彰顯。

這份由猶太人發起,依據羅馬法律與習俗並通過希臘語書寫的法律文書表明,對如巴巴塔一樣生活在羅馬統治下的普通猶太人來説,接納甚至主動選擇代表羅馬文化特徵的某些事物與生活方式,並不代表他們認同客體文化,許多人甚至可能都不會希臘語或拉丁語。正如在巴巴塔證詞中代寫者強調的,文件是“應(巴巴塔)她本人請求所寫,因為她不識字”。保持原本生活習俗和民族認知,並不影響他們通過引訴羅馬法律和傳統維護自身利益。

同樣,生活在埃及亞歷山大里亞的猶太人使用希臘語書寫文件、引用希臘法律,原因亦如此,他們只是為了確保訴訟在非猶太法庭有效且被認可。基於現實需求靈活地在猶太傳統和官方強勢文化間轉換的行為,在巴巴塔檔案其他文件中亦可看到。例如,巴巴塔的婚姻契約用阿拉米語書寫,而她猶太繼女的婚姻契約則依照羅馬法律用希臘語書寫,最後通過阿拉米語簽字確認。因此,樸素的利己主義和實用主義原則,似乎才是普通猶太民眾面對選擇時的真實心態和內在邏輯。此種思維方式在影響猶太民族文化借用與改造的同時,逐漸推動了新克里奧爾文化在猶太社會的發展。

三、猶太傳統習俗和宗教領域的克里奧爾化

自摩西將“十誡”作為“上帝選民”的基本行為方式和信條開始,宗教就與猶太民族牢固捆綁,它不僅是猶太教的精神內核,更是猶太民族身份構建和存續的基礎。正如2世紀之後的猶太拉比們始終堅稱,他們的先輩是猶太民族合法領袖與猶太教真正代表。儘管哈德良時期多元文化的協商現象基本侷限於非身份建構領域,但必須認識到,與世俗生活中的靈活性和適應性相比,宗教領域的保守和剋制是相對的。官方強勢文化與地方本土文化在眾多傳統習俗和觀念上的交融碰撞,同樣再現了克里奧爾化抗性適應過程。

割禮是地中海東部地區廣泛流行的傳統習俗,猶太人更將其視為聖約的有形標誌。從1世紀開始,猶太裔基督教徒便不再強制要求他們“異族血統的兄弟”奉行割禮。拉比文獻記載,哈德良時期仍有部分猶太人,通過拉伸手術來隱藏割禮痕跡。拉比莫迪伊姆的以利亞撒(Eleazar of Modi’im)曾專門警示,“廢除我們先祖亞伯拉罕聖約的人”將得不到救贖,暗示此種現象在當時已經達到一定規模。

在處理割禮問題上,羅馬同樣呈現相當的靈活性。哈德良繼位後頒佈法令,明確禁止割禮活動,但同時他又通過授予特權的方式,讓官方第一次在法律上承認埃及神職人員接受割禮的合法性。120年埃及總督發佈的決議顯示,哈德良“設立諸先帝神和偉大的撒拉皮斯神的大祭司( ),負責涉及亞歷山大里亞和埃及的祭祀”。割禮候選者的父親需要通過地方長官向大祭司遞交申請,在確認受禮人擁有“祭司血統”(

),負責涉及亞歷山大里亞和埃及的祭祀”。割禮候選者的父親需要通過地方長官向大祭司遞交申請,在確認受禮人擁有“祭司血統”( )後便可獲得當局授權。雖然准許猶太人割禮的特權法令頒佈於安東尼時期,但一般認為是對前任哈德良割禮政策的延續。官方在重申割禮禁令時,也正式認可當地宗教傳統,猶太人“被允許僅給他們自己的兒子施行割禮,不屬此宗教的人施行這件事,以閹割罪論處”。

)後便可獲得當局授權。雖然准許猶太人割禮的特權法令頒佈於安東尼時期,但一般認為是對前任哈德良割禮政策的延續。官方在重申割禮禁令時,也正式認可當地宗教傳統,猶太人“被允許僅給他們自己的兒子施行割禮,不屬此宗教的人施行這件事,以閹割罪論處”。

墓葬傳統和姓名選取的變遷,體現出在多元文化共存的社會環境中,猶太羣體對異種文化要素的選擇性調適。猶太人傳統墓葬方式儘管在希臘化時期受到顯著影響,個人棺槨開始出現,但為符合《聖經舊約》中與先祖長眠合為一體的隱喻,承載個人信息的碑銘在前羅馬時代仍極為罕見。1—2世紀,隨着石制骨罐大量使用,希臘羅馬喪葬中用以緬懷逝者的墓誌類銘文,開始以骨罐銘文形式出現在猶太葬禮中。銘文不僅普遍記載死者的姓名,偶爾還會記述逝者的職業、地位及死因。例如,吉瓦哈米塔爾骨罐銘文中出現阿拉米語書寫的“西蒙,聖殿修建者”、“陶工約拿單”等字句,第14號銘文則描述了逝者死因:“掃羅之女莎洛姆的骨罐,她分娩困難”。

耶路撒冷、基色(Gezer)、迦法(Jaffa)和加利利等地70—135年的墓葬考古成果(B1—B5組)顯示,逝者雖然大多是猶太人,但通過希伯來—希臘語或阿拉米—希臘語雙語書寫名字的現象較為普遍。值得關注的是,許多姓名具有明顯多元文化的特徵,如希臘語拼寫的姓名“尤利婭·特羅科薩里斯”( ),其前半部分來自拉丁語名“Julia”,後半部分原意為“蚱蜢”(

),其前半部分來自拉丁語名“Julia”,後半部分原意為“蚱蜢”( ),自第二聖殿時期開始被用作家族姓“萊巴那的兒子們”(

),自第二聖殿時期開始被用作家族姓“萊巴那的兒子們”( ),它也表明逝者猶太人的身份。而另一個姓名“Marion”被認為是希臘語“

),它也表明逝者猶太人的身份。而另一個姓名“Marion”被認為是希臘語“ ”的音譯拉丁轉寫,源自埃及地區流行的猶太女性名字“米利暗”(

”的音譯拉丁轉寫,源自埃及地區流行的猶太女性名字“米利暗”( )。在巴巴塔檔案希臘語文書部分,同樣存在非精英階層猶太人使用拉丁姓名的案例:其一為巴巴塔繼女舍拉姆錫安的丈夫猶太人“奇姆拜爾”(

)。在巴巴塔檔案希臘語文書部分,同樣存在非精英階層猶太人使用拉丁姓名的案例:其一為巴巴塔繼女舍拉姆錫安的丈夫猶太人“奇姆拜爾”( ,拉丁轉寫Cimber),其二為在檔案中頻繁出現的猶太抄寫員“猶大之子蓋爾馬努斯”(

,拉丁轉寫Cimber),其二為在檔案中頻繁出現的猶太抄寫員“猶大之子蓋爾馬努斯”( ,拉丁轉寫Germanus)。

,拉丁轉寫Germanus)。

巴爾·科赫巴起義期間的一封希臘語信件進一步證實,哈德良時期猶地亞民眾對姓名的選擇和使用,並不是簡單模仿或者轉寫,而是多元文化共存背景下的抗性調適。文獻編纂者雅丁認為,第59號紙草文書中提及的起義者姓名,應該來自羅馬常見的拉丁名“艾裏阿努斯”(Aelianus),但主人公並沒有直接使用它的希臘語對音“艾裏阿諾斯”( ),而是使用發音相近的希伯來名“哈難”(

),而是使用發音相近的希伯來名“哈難”( )的希臘語音譯“安納諾斯”(

)的希臘語音譯“安納諾斯”( )。選用代表猶太文化傳統的希伯來名,顯然更符合起義者的心理歸屬和民族認同,該名字無疑是克里奧爾化在“小人物”身上的縮影。

)。選用代表猶太文化傳統的希伯來名,顯然更符合起義者的心理歸屬和民族認同,該名字無疑是克里奧爾化在“小人物”身上的縮影。

對輸入的文化素材進行有目的、有意識的調整改編現象,存在於拉比宗教文獻中。愷撒“我寧願在(蠻族)這裏做第一,也不願在羅馬做第二”的名言,被認為是部分猶太寓意格言的母本。在《米西拿》“父輩篇”中,拉比馬太亞·本·哈雷什(Matteya ben Heresh)巧妙將原諺語中代表優劣對比的“羅馬與蠻族”,替換為“獅子與狐狸”,並用“狐頭”與“獅尾”來隱喻“劣等中第一”和“優等中第二”的概念,但新改編的猶太格言“寧為獅尾,不為狐頭”,卻是對羅馬諺語寓意的反論表述。因此愷撒最初用拉丁語敍述的名言,並不僅僅是從普魯塔克希臘語記述到希伯來語的文字轉寫,而是作者基於猶太民族的文化觀念和價值標準進行的本土化改編和再創作。

在佩魯西安與印度產的亞麻質量對比,以及不同種類燈油品質的討論中,拉比們再次展現了猶太族羣不同於羅馬人的思考準則,即“二等質量的一等品”通常被認為等同於“一等質量的二等品”。拉比文獻用希臘語詞彙“ ”的對音詞“

”的對音詞“ ”,而非傳統詞彙“

”,而非傳統詞彙“ ”表示“第一”,也暗示了格言的異族起源。

”表示“第一”,也暗示了格言的異族起源。

四、猶太社會克里奧爾化中的羅馬因素

學界對羅馬是否有計劃干預行省文化發展一直存在爭議,無論事實如何,帝國在東部地區持久穩定的統治,讓當地文化變遷與希臘化時代不盡相同。哈德良時期猶太社會的跨文化互動,一方面體現為羅馬統治權威下猶太族羣趨利避害的抵制性調適。另一方面,官方可能無意介入複雜的文化互動,但在猶太傳統的變革歷程中羅馬痕跡無處不在,甚至有觀點認為,帝國對地方城市的影響一般都是間接的,卻具有強大幹擾性。如果説哈德良時期的克里奧爾化反映了猶太社會抗性適應的過程,那麼它同樣體現羅馬與猶太因素彼此作用和相互影響的結果。

據《聖經舊約》相關記載,猶太人傳統上主要通過父系血脈確定子嗣的身份地位,該準則直到1世紀仍佔據主流。但從2世紀開始,母系原則開始取代父系原則,成為判斷後代子女民族身份的基本依據。活躍於哈德良與安東尼時期的拉比西蒙·本·約海(Shimon ben Yochai)就告誡猶太人,“猶太女人生的兒子叫你的兒子,異族女人生的兒子不叫你的兒子,而是她的兒子”。同時代的拉比梅爾(Meir)在論及婚姻原則時也指明,“異族女人的孩子,同她一樣是異族”。子嗣身份通過母系血統判定,與拉比家庭法在親族關係和財產繼承上遵循“只有父親的家庭才能被稱為自己的家庭,而母親的家庭不叫自己的家庭”的準則,形成鮮明對比。

身份繼承規則的“革新”變化,是猶太族羣應對哈德良割禮禁令的持續性影響,以及巴爾·科赫巴起義後羅馬的報復,為保護民族延續而採取的激進措施。在希律王朝時期,異族男性接受割禮皈依猶太教,是他們與猶太女性締結合法婚姻的前提,因為在父系原則下,母親的猶太血統不能保證孩子的民族出身。對禁令違反者哈德良比照科內利亞法的懲罰,讓異族很難通過改宗猶太教實現民族身份的轉換。即便在安東尼時期放寬部分限制,但合法接受割禮的對象也僅限於猶太兒童。139年帝國官方將“猶地亞”改名為“敍利亞巴勒斯坦”,可能不僅是出於懲罰目的,也從側面證實當地猶太人口鋭減的客觀現狀。

羅馬的強力統治使猶太族羣陷入困境,但猶太人為應對存續危機在身份繼承傳統上的母系制調整,卻又依賴帝國官方權威的承認。儘管蓋烏斯在《法學提要》中明確提到,“未締結婚約之人的子嗣,基於萬民法(ius gentium)繼承母親的地位”,但該法條僅在羅馬公民無法與非羅馬公民締結合法婚姻(conubium)時適用。在此之外,子嗣想要獲得母親的政治權力,主要依靠官方授予的特權法令。例如,坎帕尼亞男性與普泰歐里(Puteoli)女性的孩子,一般繼承父親的身份,“除非(孩子的)母系血統被裁定享有某項特權(privilegium),那麼他將是母系血統城市的公民”。《學説彙纂》還證實東部地區的伊裏翁、德爾菲和本都也享有同樣的特許(concessus)。如果猶太人決定通過母系原則確定孩子的“猶太性”,就必須獲得帝國法律授權,雖然拉比文獻沒有明確記載他們以何種方式得到羅馬官方認可,但應當遵循類似模式。

在地方城市更名活動中,能明顯感受到羅馬官方的影響。位於加利利地區的賽佛里斯(Sepphoris),雖然在第一次猶太羅馬戰爭期間支持羅馬,並自我標榜為“和平之城”( ),但無論從人口還是傳統習俗上看,它仍是一座特徵明顯的猶太城市。其附近一座路碑證實,從130年開始,賽佛里斯用一個全新的克里奧爾化名字“迪奧愷撒萊亞”(Diocaesarea)來取代舊稱。它由希臘單詞“

),但無論從人口還是傳統習俗上看,它仍是一座特徵明顯的猶太城市。其附近一座路碑證實,從130年開始,賽佛里斯用一個全新的克里奧爾化名字“迪奧愷撒萊亞”(Diocaesarea)來取代舊稱。它由希臘單詞“ ”和拉丁單詞“Caesar”組成,前者代表希臘神話中的“宙斯”,後者則指羅馬帝國最高統治者“皇帝”。需要強調的是,城市改名並未妨礙猶太人繼續沿用它的傳統希伯來名“

”和拉丁單詞“Caesar”組成,前者代表希臘神話中的“宙斯”,後者則指羅馬帝國最高統治者“皇帝”。需要強調的是,城市改名並未妨礙猶太人繼續沿用它的傳統希伯來名“ ”,該城正是以此名成為拉比文獻中享負盛名的猶太教學術中心。近期考古學家在賽佛里斯挖掘出大量2—3世紀具有強烈異教風格的公共設施,證實猶太人和其他族羣在此混居的歷史,是敍利亞巴勒斯坦地區城市克里奧爾化的典型案例。

”,該城正是以此名成為拉比文獻中享負盛名的猶太教學術中心。近期考古學家在賽佛里斯挖掘出大量2—3世紀具有強烈異教風格的公共設施,證實猶太人和其他族羣在此混居的歷史,是敍利亞巴勒斯坦地區城市克里奧爾化的典型案例。

平定猶太叛亂後,哈德良“在耶路撒冷被夷為平地的地方,修建了一座名為艾里亞·卡皮多里那的城市”。雖然城市名在當地多用希臘語“ ”拼寫,但它是一個純粹的拉丁語名稱。“

”拼寫,但它是一個純粹的拉丁語名稱。“ ”表明它是一座建立在猶太聖城中的羅馬殖民城市,印有雙牛犁地圖案和“Col. Ael. Kapit. Cond.”字樣的紀念錢幣也證實這點。第二個單詞源自哈德良皇帝的族姓“艾裏烏斯”(Aelius),最後一個詞既代表羅馬聖山“卡皮託林”(Capitolium),也指涉羅馬神話中的朱庇特(Jupiter Capitolinus)、朱諾和密涅瓦三神。哈德良曾發佈命令,嚴禁猶太人在贖罪日之外的時間進入城市及其周邊區域。但禁令並未得到徹底執行,不斷有猶太人在朝聖之後滯留城內並定居,到3世紀初猶太聚居區出現在艾里亞·卡皮多里那,表明猶太人已經與其他族羣一樣,成為這座象徵羅馬統治權威、盛行官方主流文化城市的居民,而它在後哈德良時代的拉比文獻中依舊被稱為“耶路撒冷”。

”表明它是一座建立在猶太聖城中的羅馬殖民城市,印有雙牛犁地圖案和“Col. Ael. Kapit. Cond.”字樣的紀念錢幣也證實這點。第二個單詞源自哈德良皇帝的族姓“艾裏烏斯”(Aelius),最後一個詞既代表羅馬聖山“卡皮託林”(Capitolium),也指涉羅馬神話中的朱庇特(Jupiter Capitolinus)、朱諾和密涅瓦三神。哈德良曾發佈命令,嚴禁猶太人在贖罪日之外的時間進入城市及其周邊區域。但禁令並未得到徹底執行,不斷有猶太人在朝聖之後滯留城內並定居,到3世紀初猶太聚居區出現在艾里亞·卡皮多里那,表明猶太人已經與其他族羣一樣,成為這座象徵羅馬統治權威、盛行官方主流文化城市的居民,而它在後哈德良時代的拉比文獻中依舊被稱為“耶路撒冷”。

五、抗性適應導致的文化偏見與衝突

基於現實需求而妥協或協商,以及策略性借用強勢文化元素,固然是羅馬統治下行省文化變遷的普遍特徵,但抗性適應導致的文化偏見與衝突,同樣是跨文化互動過程中無法迴避的現象。

維持秩序與收税是羅馬行省統治基本目標,征服者並不會過多關注當地文化傳統與民族習俗。當羅馬統治勢力延伸到東部猶太人聚居區時,帝國統治者和知識階層便開始用慣常思維方式,將異族神靈與羅馬神話體系中的神祇混為一談。斯特拉波認為,猶太人的上帝即是“用海洋和陸地將我們包圍,稱為天空、宇宙或自然的東西”。普魯塔克將此種混合主義多神教信仰概括為:不將諸神視為不同民族的不同神祇,“如同太陽、月亮、天空、大地和海洋一樣是人類共有的,但在不同民族中有不同稱謂”。此種以統治者文化視角強加給猶太人的“主觀想象”,在缺乏平等交流的行省社會導致的直接後果是,文化偏見和異化彼此的行為常出現於克里奧爾化相對遲緩的領域。

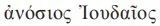

在文化偏見影響下,猶太人將持有不同宗教信仰的族羣視為“異族”( )。而在帝國統治階層眼中,猶太人才是“不敬神”(

)。而在帝國統治階層眼中,猶太人才是“不敬神”( )、“迷信”(superstitio)且“最令人厭惡的民族”(taeterrima gens),此種敵對和反感情緒進一步發展成對猶太教習俗的誤解甚至歪曲。希臘化時期通常使用“

)、“迷信”(superstitio)且“最令人厭惡的民族”(taeterrima gens),此種敵對和反感情緒進一步發展成對猶太教習俗的誤解甚至歪曲。希臘化時期通常使用“ ”指代割禮,但有關表述在文化偏見中開始變化。1世紀,基督教最早的佈道者保羅明確使用“切割”(

”指代割禮,但有關表述在文化偏見中開始變化。1世紀,基督教最早的佈道者保羅明確使用“切割”( )替代“

)替代“ ”,他在《腓立比書》中寫道,“謹防狗,謹防邪惡,謹防切割”。而在《加拉太書》中,保羅更極端地將猶太割禮與“閹割”(

”,他在《腓立比書》中寫道,“謹防狗,謹防邪惡,謹防切割”。而在《加拉太書》中,保羅更極端地將猶太割禮與“閹割”( )行為聯繫在一起。儘管這些激烈言論出現於傳教、護教和辯論中,但其長久流傳同樣可能導致聽眾對猶太羣體產生臆想乃至反感。從哈德良割禮禁令中將違反者以閹割罪論處的規定看,文化偏見顯然被羅馬最高統治者接受。此外,《哈德良傳》依舊使用“割除生殖器”(mutilare genitalia)有關表述,同樣暗示直到4世紀羅馬社會針對猶太人的文化曲解仍存在。

)行為聯繫在一起。儘管這些激烈言論出現於傳教、護教和辯論中,但其長久流傳同樣可能導致聽眾對猶太羣體產生臆想乃至反感。從哈德良割禮禁令中將違反者以閹割罪論處的規定看,文化偏見顯然被羅馬最高統治者接受。此外,《哈德良傳》依舊使用“割除生殖器”(mutilare genitalia)有關表述,同樣暗示直到4世紀羅馬社會針對猶太人的文化曲解仍存在。

哈德良初年一份文書殘片記載的訴訟案,生動再現了在文化偏見流行的社會情境中,希臘、猶太族羣間存在明顯隔閡與積怨。亞歷山大里亞城一場騷亂平息後,哈德良皇帝主持了雙方的辯論。希臘代理人輕蔑地將猶太人叛亂首領稱為“滑稽的國王”( ),高聲宣讀當時埃及總督瑪爾庫斯·魯普斯(Marcus Lupus)的命令,並建議皇帝應將亞歷山大里亞城“不敬神的猶太人”(

),高聲宣讀當時埃及總督瑪爾庫斯·魯普斯(Marcus Lupus)的命令,並建議皇帝應將亞歷山大里亞城“不敬神的猶太人”( )安置在城外,這樣他們就不能再突然攻擊“最偉大的城市”。希臘代理人為了自己的建議被採納,甚至採用類似“死諫”方式表達訴求,“在亞歷山大里亞我有一處自認為會躺入其中的墳墓,我正走向它,我不懼怕告訴你真相。因此,陛下,請傾聽我這個僅有一天生命的人之言”。

)安置在城外,這樣他們就不能再突然攻擊“最偉大的城市”。希臘代理人為了自己的建議被採納,甚至採用類似“死諫”方式表達訴求,“在亞歷山大里亞我有一處自認為會躺入其中的墳墓,我正走向它,我不懼怕告訴你真相。因此,陛下,請傾聽我這個僅有一天生命的人之言”。

羅馬人與猶太人的跨文化互動,客觀上促成克里奧爾化新文化產生與發展。但雙方意圖不盡相同,猶太各階層試圖利用官方強勢文化獲得更多實質利益,帝國統治者儘管沒有直接干預文化互動,但似乎更樂意見到以羅馬文化為主體的同質化改造。文化偏見在權力不平等的行省社會中很難通過有效溝通緩解,雙方逐漸喪失對彼此行為意圖的準確判斷,積累已久的怨恨最終通過極端方式表現出來。

在猶太人視域中,羅馬統治者的一些政策褻瀆他們的宗教信仰,並抹殺其民族存在。此種思維邏輯能夠從132年猶太起義者遺留的信息中證實。叛亂領袖假借“巴爾·科赫巴”之名將自己包裝成末代彌賽亞,以呼應“有星要出於雅各”的預言。而在戰亂期間發行的錢幣和文件中,發現大量通過希伯來語書寫的“以色列救贖的第一年”、“以色列自由的第二年”、“為了耶路撒冷的自由”等宣傳色彩濃重的口號。在錢幣上,諸如喇叭、瑟(nebel)、奇諾爾琴(kinnor)、有把細嘴蓋瓶(flagon)、聖殿等象徵猶太文化與宗教傳統的符號被頻繁使用。起義者試圖通過此類文化印記,喚起猶太人在族羣身份和信仰情感上的共鳴,而對主流文化的抵制顯然已成為他們維護民族獨立與信仰存續的鬥爭方式。

從羅馬一系列行為看,因改革引發叛亂的結果超出哈德良預期。在哈德良交送元老院的信件中,對習語的省略已表明當時的戰爭具有突然性。猝不及防的戰事讓羅馬在戰爭初期損失慘重,不僅需要從周邊行省抽調援軍,甚至還要在遙遠的西部地區招募兵源。多份銘文顯示羅馬有急切補充兵源的需求,如哈德良親信提圖斯·愷撒裏烏斯(Titus Caesernius),“作為護民官被派往波河北岸地區招募年輕人”。另一篇銘文明確記載,羅馬元老撒克薩·菲多斯(Saksa Pheidos)受命擔任“瓦萊里亞·提布爾提那大道監管者,並在其他地區徵募士兵”。

此外,猶太叛亂平定後,羅馬官方的怪異行為似乎也印證上述判斷。在數篇涉及參戰人員的銘文中,131年的巴爾·科赫巴戰爭均被稱為“expeditio Iudaica”(猶太遠征);活躍於哈德良與安東尼兩朝的波比裏烏斯·卡魯斯,“因為猶太遠征被神哈德良贈予軍事贈禮”。類似內容同樣出現在其他銘文中。依照羅馬傳統表述習慣,如果採用“expeditio”語式表述一場戰爭,預示皇帝至少在這場戰爭的一段時期親臨戰場。縱觀羅馬歷史,軍功是品評執政者賢愚的重要標準,但令人不解的是,官方卻在獲勝後陷入極為反常的沉寂狀態。有證據顯示,僅在135年極短時期內,哈德良頭銜中出現過“Imp. Ⅱ”字樣,此後便如流星般消失。儘管無法確定羅馬官方保持沉寂的原因,可能是由於對猶太改革引發叛亂的錯愕,或是對造成戰亂和損失局面的尷尬迴避,但從側面體現出羅馬統治者與猶太族羣間存在明顯不同的認知與判斷。

結 語

羅馬帝國東部地區的文化變遷,是帝國行省跨文化研究極為重要但又頗受忽視的領域。用“克里奧爾化”取代“羅馬化”研究範式,旨在呈現羅馬與行省雙向文化互動的複雜性和多樣性。近年來,學界愈加重視在“去羅馬中心化”視域下,考察地中海區域文化發展的“多中心多邊緣”特徵。克里奧爾化為再現普通民眾在文化變遷中的狀態和作用,全面探討羅馬統治下行省的社會文化形成與發展提供了新路徑。

哈德良時期猶太社會的克里奧爾化,本質上是對猶太族羣跨文化互動表象的描述和後果的呈現。在以往行省跨文化研究中,“城市”和“鄉村”的劃分通常暗示二者存在着差異,但巴巴塔檔案呈現的內容表明,至少在2世紀的敍利亞、巴勒斯坦地區,城市和鄉村的文化環境可能並無本質區別,城市的優勢固然明顯,但鄉村也不是傳統認知中的文化邊緣地帶或次級區域。偏遠地區的農村婦人、反抗羅馬統治的起義者、透過文書檔案和骨罐銘文被人知曉姓名的普通民眾,都是羅馬統治下眾多猶太“小人物”的代表,他們雖然身份差異巨大,生活境遇極為不同,但同樣是參與文化互動的“圈內人”。他們和地方精英、羅馬征服者一樣,生活在權力不平等、多種語言並行、外來文化要素與地方傳統涵化共存的社會中。在特定情境裏,他們會根據自身訴求決定如何行事,無論是對強勢主流文化策略性借用、改造,還是對本土習俗選擇性“遺忘”,都是跨文化互動中抗性適應的表現。不可否認,哈德良時期猶太社會的文化變遷,是具有地方特色和族羣特徵的個案研究,但“小視野”的微觀考察,或利於具體認識羅馬統治下猶地亞和埃及地區跨族羣互動的複雜性。而在“大視角”下的宏觀敍事方面,克里奧爾化範式對猶太社會抗性適應的考察,多大程度上反映羅馬帝國早期近東區域文化變遷的共性特徵,有待進一步研究。

(作者許禮捷,系河北師範大學歷史文化學院副教授)