諾獎得主Richard Axel:不喜歡醫學,但在分子生物學做出開創性貢獻_風聞

返朴-返朴官方账号-科普中国子品牌,倡导“溯源守拙,问学求新”。1小时前

Richard Axel是一位卓越的美國科學家,也是一位天才,他最初對文學感興趣,在文學方面有較深的造詣,後又學習醫學,並最終轉向生物學,他在嗅覺機制的研究領域取得了顯著的成就。

Axel博士對神經生物學有着濃厚的興趣,特別是利用分子遺傳學和藥理學方法破譯神經元功能的可能性。他的研究不僅深入探討了嗅覺系統的工作原理,而且為理解大腦如何處理感官信息提供了新的視角。

Axel博士在科研道路上取得了許多重要的突破。他成功識別了與嗅覺相關的1萬個基因,並揭示了這些基因在嗅覺機制中的重要作用。這些發現不僅為我們理解嗅覺感知的分子基礎提供了關鍵線索,也為開發針對嗅覺障礙的治療方法提供了理論基礎。

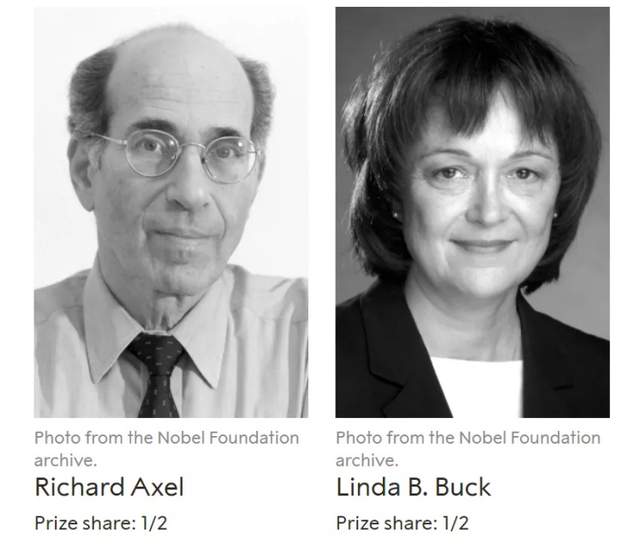

由於Axel博士在嗅覺研究領域的傑出貢獻,他與琳達·巴克(Linda Buck)共同榮獲了2004年諾貝爾生理或醫學獎。

由於Axel博士在嗅覺研究領域的傑出貢獻,他與琳達·巴克(Linda Buck)共同榮獲了2004年諾貝爾生理或醫學獎。

除了科學研究之外,Axel博士還非常珍視與家人、朋友和同事之間的情感聯繫。在科研的道路上他非常善於結交良友。他認為,科學雖然重要,但人性的價值和情感連接同樣不可忽視。本文為Axel本人自述,來自諾獎官網。

撰文 | Richard Axel

翻譯 | 齊萱

1

熱愛運動的童年

我出生於紐約布魯克林區,是家裏的第一個孩子,我的父母是來自波蘭新美國人,但由於納粹入侵波蘭中斷了他們的學業,他們最終選擇移民到美國。雖然我的父母自己並不博學,但他們非常尊重知識。我的家庭非常温馨,但家中並無書籍、藝術或音樂。我的早期生活和教育主要圍繞着布魯克林的街頭。棍球、用掃帚柄玩的一個粉色棒球,以及校園籃球是我兒時的生活。在棒球比賽中,球擊中的距離達到一個井蓋就算一分,四個井蓋就算本壘打,像諾貝爾獎一樣。

我的父親是一名裁縫,而我的母親雖然聰慧、敏鋭,卻從未將她的心思用在追求知識上,我更是從未想過要在學術界謀職。我在球場上很快樂。那時候,我們很早就開始工作了。十一歲時,我成了一名送假牙的快遞員;十二歲時,我做鋪地毯的工作;十三歲時,我在當地的一家熟食店賣鹹牛肉和燻牛肉。俄羅斯廚師弗拉基米爾是第一個向我介紹莎士比亞的人,我們在切捲心菜做涼拌捲心菜時,他會背誦莎士比亞的詩句。

我所在的地方高中擁有布魯克林最好的籃球隊,但我小學的校長和我的想法不同,他堅持讓我到遠在曼哈頓的史岱文森高中(Stuyvesant High School)就讀。史岱文森高中被稱為天才少年的學校,但籃球隊卻是全紐約最差的,一想到要去那裏讀書,我就不開心,因為那似乎與我的自我形象格格不入。

2

對文學產生了濃厚的興趣

然而,在我入學後不久,我的世界就發生了改變。我欣然接受了曼哈頓的文化與審美。藝術、書籍和音樂的世界在我面前展開,我如飢似渴地汲取着。在學校,我第一次聽到了歌劇的片段。我清晰地記得,那是莫扎特《費加羅的婚禮》中的《書信二重唱》。第二天晚上,我參加了大都會歌劇院上演的《湯豪舍》,從此開始了一段近乎痴迷的戀情,至今仍未結束。每週兩次,我站在大都會歌劇院外排隊買站票,在那裏我接觸到了一羣同樣痴迷但知識更為淵博的愛好者,他們教我領略這種豐富藝術形式的複雜細微之處。偉大的意大利男高音歌唱家弗蘭科·科萊利(Franco Corelli)會在我們等待時為我們端上咖啡,而著名女高音歌唱家瓊·薩瑟蘭(Joan Sutherland)則會邀請我們到後台參觀。

業餘時間,我會在第42街的紐約中央公共圖書館閲覽室閲讀,走過一對雕刻精美的獅子,登上一級台階,就進入了一個巨大且天花板非常高的圖書館室內,那裏非常安靜。我在那如飢似渴地閲讀,沒有明確的閲讀方向,但帶着一種對知識的狂熱,彌補了我多年缺乏的閲讀生活。我遇到了一羣圖書館的常客,他們是紐約的男女居民,整天都在閲覽室度過。我不知道他們是誰,也不知道他們為何會出現在這裏,但他們對文學的見解和理解讓我驚歎不已,至今仍讓我困惑不解,他們是我的老師。這就是我心中的紐約,一個文化痴迷者的城市,它在我眼前展開,塑造了我的新世界。

為了維持一個看似奢侈的高中生活,我開始了工作。我利用自己在布魯克林熟食店當服務員的經驗,在格林威治村的咖啡館和夜總會里當起了服務員。六十年代,格林威治村是一代人的家園,他們通過音樂、詩歌,最終通過抗議,將美國的乃至世界的矛盾轉化為有意義的改變。史岱文森高中位於格林威治村的邊緣,學校的一些老師是藝術家、作家和演員,他們為充滿政治熱情的學生羣體提供了動力,其中許多學生是信仰馬克思主義移民的子女。有了這些藝術造詣深厚的教師,史岱文森滋養了我旺盛的求知慾。

我在高中時仍繼續打籃球,但這帶給了我一次難忘而令人沮喪的經歷。我作為首發中鋒走上球場,而對方來自波威紀念高中的中鋒則搖搖晃晃地走上球場,他是一個瘦高的7英尺2英寸(約2.18米)的16歲少年。當我第一次接到球時,他把雙手放在我面前,看着我問道:‘你打算怎麼辦,Einstein?’面對他的身高和球技,我基本上無能為力,最終他得了54分,而我只得了2分。他便是年輕的盧·阿爾辛多(Lew Alcindor),後來被稱為卡里姆·阿卜杜勒-賈巴爾(Karim Abdul Jabar),他成為了最偉大的籃球傳奇之一,而我則成為了一名神經生物學家。

我決定留在紐約,就讀於哥倫比亞學院,當我選擇接受哥倫比亞學院慷慨提供的獎學金時,我父親很失望。眾所周知,布魯克林移民中最聰明的孩子都去了城市學院。我在哥倫比亞學院的大一生活很放縱。歌劇、藝術、自由、抗議活動,這些都讓我幾乎沒有時間學習。在第一學期,我遇到了一位來自田納西州的學生凱文·布朗利(Kevin Brownlee),他至今仍是我的好友,現在是賓夕法尼亞大學中世紀法國文學教授。凱文敦促我把這種熱情轉移到學習上。藝術世界依然存在,但我在哥倫比亞大學的時間有限。再一次,一個嶄新的世界在我眼前展開。在凱文的指導下,我成了一名專心致志、甚至有點痴迷於學習的學生。我的生活是在哥倫比亞圖書館的一間小房間裏度過的,房間裏擺滿了濟慈的詩集,我全身心地投入到學習中。六十年代,在詩人肯尼斯·科赫(Kenneth Koch)、評論家萊昂內爾·特里林(Lionel Trilling)、摩西·哈達斯(Moses Hadas)和雅克·巴爾贊(Jacques Barzun)等人的帶領下,哥倫比亞大學的文學研究實在是非常優秀。

我對文學充滿興趣,然而,最終我選擇了生物學領域的,很大程度上是一種機緣巧合。

3

意外地成為了一名醫學生

為了支持自己在大學期間的生活,我在哥倫比亞大學醫學教授伯納德·温斯坦(Bernard Weinstein)的實驗室找到了一份清洗玻璃器皿的工作。伯納德正在研究遺傳密碼的普遍性。六十年代初,DNA結構剛被闡明,人們意識到DNA是所有信息的儲存庫,所有信息都從中流出。當時遺傳密碼剛剛被破譯,中心法則也已完成。我對這種具有巨大解釋力的新分子生物學感到着迷。但我並不是一個合格的玻璃器皿清洗工,因為我對實驗的興趣遠大於對洗瓶子的興趣。我被解僱了,但又被重新僱傭為研究助理,伯納德花了無數個小時,耐心地教導我這個科學上很天真但興趣濃厚的年輕學生。我在文學和科學之間猶豫不決。最終因為對分子生物學的巨大興趣,我決定攻讀遺傳學研究生。

不幸的是,一場戰爭打亂了我的計劃。為了確保不被徵召入伍,我意外地成為了約翰·霍普金斯大學醫學院的一名學生。我稀裏糊塗地進入了醫學院。我並不是一個出色的醫學生,病人的痛苦讓我備感煎熬,我渴望做實驗的願望也屢屢受挫。我在臨牀方面的笨拙立即被教師和院長們察覺。我幾乎聽不到心臟雜音,從未看過視網膜;我的眼鏡掉進了病人的腹部切口,最後,我在縫合切口時,竟把一位外科醫生的手指縫到了病人身上。正是在這段無能和不感興趣的時期,我遇到了另一位非常親密的朋友弗雷德里克·卡斯(Frederick Kass),他現在是哥倫比亞大學的精神病學教授。弗雷德是一位不同尋常的醫學生,他來自德克薩斯州,在哈佛大學獲得了藝術史學位,至今仍是我的知己。

那是一段艱難的時光,但我得到了霍華德·丁齊斯(Howard Dintzis)、維克多·麥庫西克(Victor McCusick)和朱莉·克雷文斯(Julie Krevins)三位教授的悉心培養和保護。他們是約翰·霍普金斯大學的教授,不知為何能看到並尊重在我身上所存在的矛盾。如果沒有他們,我無疑無法在那裏待下去。但他們敦促院長們提出一個解決方案。我承諾永不從事活體病人的醫療實踐後,被允許提前以醫學博士(M.D.)的身份從醫學院畢業。我回到哥倫比亞大學擔任病理學實習醫生,通過進行屍體解剖信守了這一承諾。在病理學部門工作一年後,病理學系主任唐·金(Don King)要求我永遠不要從事屍體解剖工作。

4

繼續追求生物學夢

最終,我有了認真追求分子生物學的機會。我加入了哥倫比亞大學遺傳學系索爾·斯皮格爾曼(Sol Spiegelman)的實驗室。索爾身材矮小、言辭犀利、機智風趣,他的舌頭和他的思維一樣敏鋭。索爾是第一個在體外合成感染性RNA的人,這引發了一系列非常有趣且巧妙的實驗,揭示了試管中分子層面的達爾文選擇。索爾認識到了早期RNA世界在生命進化中的重要性,最近他把實驗室的研究方向轉向了RNA腫瘤病毒。我們之間立刻建立了深厚的友誼,索爾教會了我如何思考科學問題,如何識別重要問題,以及如何有效地解決它們。

儘管我對自己在分子生物學方面的能力越來越有信心,但在生物學的其他領域,尤其是生物物理學方面,我還是很稚嫩。重要的是,我在職業生涯早期就意識到,我對生物學的興趣是多種多樣的,我需要一個同樣廣泛的背景來擁抱生物學的不同領域。我離開那裏,開始在國立衞生研究院(NIH)進行第二個博士後研究,與加里·費爾森菲爾德(Gary Felsenfeld)一起研究DNA和染色質結構。由於我進入醫學院是為了逃避徵兵,所以我有服兵役的義務,這一義務通過在NIH工作的幾年得以履行,並被親切地稱為‘黃貝雷帽’。加里很棒,但NIH對我來説很陌生,它是一個有着固定工作日的政府保留地。作為一個夜貓子,我發現那裏很奇怪,在某種程度上也很難適應,因為我中午到達時所有的停車位都被佔滿了,午夜離開時還積累了越來越多的停車罰單。在一次分子雜交反應中,我被兩名聯邦調查局特工(NIH是聯邦保留地)逮捕,因為我收到了100張停車違規傳票。

作為費爾森菲爾德實驗室的研究員,我研究染色質如何調節基因表達,並與同事建立了深厚的友誼,這些友誼一直持續到現在。在冷泉港的海灘上,我和湯姆·馬尼阿蒂斯(Tom Maniatis)和哈羅德·温特勞布(Harold Weintraub)坐在一起,談論染色體複製和基因表達,幾個小時之內我們就建立了深厚的友誼,對彼此以及彼此的思想產生了尊重,這種友誼已經持續了三十年。不幸的是,哈羅德十年前死於腦瘤,但他的熱情、他的創造力依然長存。

5

重新回到哥倫比亞大學

1974年,索爾·斯皮格爾曼(Sol Spiegelman)邀請我回到哥倫比亞大學,擔任癌症研究所的助理教授。我非常激動,能夠在他的隔壁擁有一間實驗室和辦公室。那些年,索爾有很多訪客,每當他在會議上感到無聊時,他就會找個藉口離開,然後躲進我的辦公室,我們一起討論科學,直到他的訪客最後放棄離開。我正在研究染色質中基因的結構,並幸運地參與了由重組DNA技術引發的革命。我和湯姆·馬尼阿蒂斯(Tom Maniatis)一起度過了很多時光,他是重組DNA技術領域的先驅之一。由於馬薩諸塞州劍橋市禁止進行重組DNA實驗,湯姆離開了哈佛大學,前往加州理工學院。我們學會了如何剪切和粘貼DNA,分離基因,並分析它們的結構細節。然而,我們意識到,要理解基因控制和基因功能,就需要進行功能測定。

1974年,在我建立自己的實驗室後不久,邁克爾·維格勒(Michael Wigler)成為我的第一名研究生,他和哥倫比亞大學的教授索爾·西爾弗斯坦(Sol Silverstein)一起,開發出了新穎的程序,使哺乳動物細胞能夠通過DNA介導進行轉化。邁克爾在職業生涯的早期階段,就展現出了卓越的概念和技術能力。幾年後,他設計出了一套程序,幾乎可以將任何基因導入任何培養細胞。他開發出的系統不僅可用於分離基因,還可用於詳細分析基因的工作原理。現在我們有了便捷的測定方法,可以研究調控基因表達和基因功能的序列。

邁克爾後來前往冷泉港實驗室,並與麻省理工學院的鮑勃·温伯格(Bob Weinberg)同時發現了突變型ras基因,這是導致許多癌細胞惡性轉化的基因。我的實驗室研究的方向多種多樣,首先是確定負責控制特定基因表達的調控序列。同時,一位名叫丹·利特曼(Dan Littman)的研究員加入了實驗室,他現在是紐約大學的教授,對錶徵T細胞主要類別的兩種分子感興趣。丹和一名學生保羅·馬登(Paul Maddon)成功利用基因轉移技術分離出了這兩種分子。科學研究中常常如此,意外的發現讓人們對這些分子的興趣大增:我們證明,其中一種受體CD4是HIV的高親和力受體,允許HIV附着並感染免疫細胞。

邁克爾後來前往冷泉港實驗室,並與麻省理工學院的鮑勃·温伯格(Bob Weinberg)同時發現了突變型ras基因,這是導致許多癌細胞惡性轉化的基因。我的實驗室研究的方向多種多樣,首先是確定負責控制特定基因表達的調控序列。同時,一位名叫丹·利特曼(Dan Littman)的研究員加入了實驗室,他現在是紐約大學的教授,對錶徵T細胞主要類別的兩種分子感興趣。丹和一名學生保羅·馬登(Paul Maddon)成功利用基因轉移技術分離出了這兩種分子。科學研究中常常如此,意外的發現讓人們對這些分子的興趣大增:我們證明,其中一種受體CD4是HIV的高親和力受體,允許HIV附着並感染免疫細胞。

重組DNA技術的早期研究是令人興奮的,因為它引發了生物學思維和技術的革命。它為研究基本問題提供了新的工具,並催生了一個嶄新且有價值的行業——生物技術。我們這些在初期就參與其中的人,或許有些傲慢、好鬥和自豪,並被許多人指責為“扮演上帝”。作為證據,有媒體指出,‘我給我的第一個孩子取名為亞當(Adam)’。

重組DNA技術引發了來自四面八方大量的熱情和敵意。人們認為,對生命進行擺弄會威脅到生命的存在,這種呼聲成為了對現代生物學的主要指控之一。這些實驗引發了無休止的爭論,因為將一個生物體的基因取出並引入另一個生物體的染色體中的想法本身就很令人不安。重組DNA技術的實施與神秘和超自然聯繫在一起,這激起了引發強烈焦慮的神話。人們擔心,重組DNA技術將使生物學家能夠改變個體物種以及物種的進化。這場爭議強調了這樣一個事實:科學進步確實可能帶來危害,也可能帶來益處。就重組DNA技術而言,正如弗朗索瓦·雅各布(François Jacob)所説,‘人們預測了災難的發生,但實際上什麼都沒有發生。’

事實上,重組DNA技術只帶來了好事。從實踐層面來看,構建能夠複製真核基因的細菌的能力使得能夠生產越來越多具有重要臨牀意義的蛋白質。從概念層面來看,基因克隆使我們能夠詳細觀察單個基因的分子結構,通過對這些基因的精確分析,我們得出了基因的信息潛力以及它如何決定生物體的特性。

就個人而言,生物技術這一新興學科的興起讓我接觸到了學術界之外的世界。這次重要的探索使我意識到,聰明才智並不侷限於大學。我遇到了弗雷德·阿德勒(Fred Adler)和喬·帕加諾(Joe Pagano)這兩位充滿活力的技術發展領導者,並一直與他們保持密切聯繫。儘管我們的經歷截然不同,但我們之間的關係依然親密,他們過着與大學教授截然不同的生活,這非常吸引我。

1982年,我開始思考新的分子生物學和重組DNA技術對神經科學問題可能產生的影響。分子生物學的發明是為了解決遺傳學在分子層面的基本問題。隨着對大腦神秘性的消解,我們認識到思維來源於大腦,而大腦細胞通常使用與細菌或肝細胞相同的組織和功能原則,或許現在分子生物學和遺傳學可以與神經科學相結合,以探討基因與行為、認知、記憶、情感和感知之間微妙的關係。這種思考源於一次教師會議,埃裏克·坎德爾(Eric Kandel)和我在會上談論科學,以打發行政工作的無聊時光。埃裏克對他的最新數據感到興奮,這些數據揭示了海洋蝸牛(Aplysia)的簡單記憶形式與特定突觸水平上的細胞記憶之間的相關性。分子生物學家之前在基因表達的自我維持控制中也遇到過細胞記憶。這使我們意識到,現在是時候開始將分子生物學的技術應用於大腦功能的研究了,我將試圖讓埃裏克成為我的老師。

1982年,我開始思考新的分子生物學和重組DNA技術對神經科學問題可能產生的影響。分子生物學的發明是為了解決遺傳學在分子層面的基本問題。隨着對大腦神秘性的消解,我們認識到思維來源於大腦,而大腦細胞通常使用與細菌或肝細胞相同的組織和功能原則,或許現在分子生物學和遺傳學可以與神經科學相結合,以探討基因與行為、認知、記憶、情感和感知之間微妙的關係。這種思考源於一次教師會議,埃裏克·坎德爾(Eric Kandel)和我在會上談論科學,以打發行政工作的無聊時光。埃裏克對他的最新數據感到興奮,這些數據揭示了海洋蝸牛(Aplysia)的簡單記憶形式與特定突觸水平上的細胞記憶之間的相關性。分子生物學家之前在基因表達的自我維持控制中也遇到過細胞記憶。這使我們意識到,現在是時候開始將分子生物學的技術應用於大腦功能的研究了,我將試圖讓埃裏克成為我的老師。

我實驗室裏一位勇敢的新博士後研究員理查德·舍勒(Richard Scheller),現在是基因泰克公司的研究主管,他對於在我們這個完全沒有神經科學專業知識的實驗室裏開展分子神經生物學的初步研究充滿了熱情。我和理查德以及埃裏克一起,着手去分離那些負責產生先天行為刻板模式的基因。所有生物體都表現出先天行為,這些行為由進化塑造,並通過遺傳被後代繼承,基本不受經驗或學習的影響。我們合理地假設,這種先天行為是由基因決定的,而這些基因可能可以通過分子克隆來獲得。那是一段令人興奮又有趣的時光,因為我對動作電位一無所知,而埃裏克對中心法則也感到不適。理查德利用重組DNA技術,發現了一組基因,它們編碼一組相關的神經肽,這些神經肽的協調釋放可能控制着與產卵相關的固定行為模式。單個基因,即ELH基因,編碼一種多蛋白,這種多蛋白被切割成小的具有生物活性的肽,因此,行為陣列的各個組成部分可能由單個基因編碼的肽介導。

觀察事件的發展,探索分子生物學與神經科學的交叉點,這給我帶來極大的樂趣。更重要的是,這次合作奠定了我與埃裏克·坎德爾(Eric Kandel)之間深厚友誼的基礎,他思維敏鋭,笑聲獨特,精力充沛。1986年,湯姆·傑塞爾(Tom Jessell)的到來讓我的神經科學研究之路變得更加豐富多彩。湯姆加入哥倫比亞大學教師隊伍,並在我的實驗室隔壁設立了自己的實驗室。不出所料,實驗室尚未準備就緒前,我有幸在自己的實驗室中接待了湯姆,這為我們之間建立了長久的科研和個人關係打下了堅實的基礎。湯姆是一位英國科學家,他低調內斂,機智風趣,思維敏鋭。他與我的實驗室同仁、如今在加州大學舊金山分校任職的戴維·朱利葉斯(David Julius)攜手合作,共同設計了一種巧妙的測定法,用於分離編碼神經遞質受體的基因。這些實驗可能是湯姆親手完成的最後一批實驗,它們成功分離出了編碼七次跨膜域血清素受體5HT1C的基因,並更普遍地提供了一種表達系統,能夠在不瞭解蛋白質序列性質的情況下,鑑定出編碼受體的功能基因。埃裏克在我樓上,湯姆在我隔壁,我從未離開過神經科學的領域。我身處其中,樂在其中,不願逃離。我開始覺得,神經科學確實是分子生物學家從事的恰當職業。借用同為紐約人的伍迪·艾倫(Woody Allen)的話來説:“大腦是我第二喜歡的器官。”

6

圓夢諾獎

20世紀80年代末,我開始着迷於感知問題:大腦如何呈現外部世界。動物行為觀察給我留下了深刻印象,即生物體在其環境中感知到的只是周圍事物的一部分,且這一部分在不同生物體之間可以有所不同。因此,大腦的功能並不是記錄世界的精確圖像,而是創建自己的選擇性圖像。如果基因確實是決定我們從外部世界感知到什麼的決定者,那麼對這些基因功能的理解就可以提供大腦如何呈現外部世界的見解。我和實驗室裏一位富有創造力的同事琳達·巴克(Linda Buck)開始考慮化學感官世界在大腦中是如何呈現的。嗅覺問題對於分子生物學家來説是一個完美的智力目標。我們如何識別大量不同的氣味分子,這提出了一個令人着迷的問題。我們假設解決這個問題將涉及一個龐大的基因家族,而琳達設計了一種創造性的方法,確定了編碼識別環境中大量氣味受體的基因。一天深夜,琳達帶着實驗數據來找我,興奮不已,而我卻一反常態地沉默了。大鼠基因組中有1000個嗅覺受體基因,這是染色體中最大的基因家族,這為氣味識別的多樣性問題提供瞭解決方案。

更重要的是,這1萬個基因的識別和表達揭示出嗅覺的早期且出乎意料的邏輯。實際上,隨後利用這些基因來操縱小鼠基因組,使我們得以一窺嗅覺世界在大腦中是如何呈現的,以及基因如何塑造我們對感官環境的感知。從那個深夜的時刻到現在,能目睹這個故事逐漸展開,真是一件令人愉快的事情。

正是這項工作,讓琳達·巴克(Linda Buck)和我得以共享獲得諾貝爾生理或醫學獎的崇高榮譽。

正是這項工作,讓琳達·巴克(Linda Buck)和我得以共享獲得諾貝爾生理或醫學獎的崇高榮譽。

但除此之外,還有更深層、更人性的喜悦,那就是我的兩個兒子亞當(Adam)和喬納森(Jonathan),我的妹妹琳達,以及一羣非常親密的朋友,還有收穫了一份新的愛情。見證並參與孩子們的成長,不僅令人感動,而且令人反省,也讓我對科學領域中的緊張生活有了更深刻的認識。這種在工作上近乎痴迷的專注,常常讓我忽略了作為父親的責任,這讓我感到遺憾。但我的兒子們已經從瘋狂的青春期成長為非常有人情味的大學生,他們極不可能從事科學事業。我的妹妹仍然是我們這個日漸縮小的家庭中親密而忠誠的一員。一位新的愛人,科裏·巴爾格曼(Cori Bargmann),一位現在在洛克菲勒大學任職的行為遺傳學家,走進了我的世界。她對科學的熱情之下,隱藏着對書籍、音樂和藝術的知識與激情。我從她身上學到了很多,但最重要的是,科裏教會了我如何將智力上的專注與人性與温暖相結合。

最終,諾貝爾獎頒給了我,這不僅是對我個人的認可,更是對我所從事的科研工作的肯定。這份科研工作源於眾多傑出學生的不懈努力,也得益於同事們的幫助。我為實驗室裏取得的科研成果感到自豪,同時也為那些曾與我並肩作戰、如今獨立為生物學研究貢獻力量的科學家們感到驕傲。因此,我深感自己只能以信託的方式接受諾貝爾獎,作為我實驗室和哥倫比亞大學科學文化的一名代表。

原文鏈接

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2004/axel/biographical/

本文經授權轉載自微信公眾號“深究科學”。

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。