擦邊女主播:淨賺20萬,我拉黑了榜一大哥_風聞

她刊-她刊官方账号-提供最潮流的时尚和娱乐资讯,陪你遇见最美的自己53分钟前

作者 | 久期

來源 | 她刊

“有好幾個大哥,為了看我關掉美顏,給我打賞了好幾萬。”

秋雨站在脱口秀舞台上,微微停頓,對台下觀眾説,“所以你們今晚賺大了,隨便看。”

台下爆發出一陣笑聲,但2022年冬天的記憶卻沒那麼好笑。

彼時,26歲的秋雨陷入了反覆失業的焦慮中,只有直播公司頻繁向她拋出橄欖枝。

底薪五千,她抱着“先試試看”的心態,走進了直播間,成為一名女主播——準確來説,是一名“擦邊主播”。

4個月,20萬收入。深蹲600次換一個嘉年華,凌晨兩點接“大哥”的查崗電話,24小時不間斷為“大哥”們提供情緒價值……

賬户餘額逐漸豐滿的同時,她的心理負荷也在與日俱增。

我與秋雨聊了聊,做“擦邊主播”的四個月經歷。那些看似輕鬆的陪聊和表演背後,藏着怎樣的情緒勞動與自我消耗?當“擦邊”成為生存手段,我們究竟該如何看待這樣的選擇?

成為“擦邊”主播

凌晨兩點,秋雨沒急着睡,順手點進一位男主播的直播間。

那人是她的鄰居,平台定位顯示只隔着兩百米的距離。直播間人數寥寥無幾,男主播説話努力討好鏡頭,看上去有點落魄。

秋雨盯着看了會兒,心裏泛起一絲憐憫,刷了二三十塊錢的禮物,“太慘了”,她後來這樣解釋,“就圖個鼓勵。”

幾分鐘後,電話響了,是她直播間的“榜一大哥”打來的。

“你給別的男人刷錢怎麼回事?”

“那是我朋友,直播間沒人,太可憐了,刷一點支持一下。”

“你還可憐別人,你拿我的錢去養別人?”

平台的推流機制出賣了她——她看了誰,刷了什麼,都被精準推送到大哥眼前。她聽着電話那頭男人情緒的失控:你以後不許看其他男人,直播PK也不許連到男的,一句話都不能和別的男人説。

大哥罵她,她不敢掛電話。只是一直“哄”着,低聲道歉,順着他的話説:“我看到別的男人就煩,只想跟你説話,他們哪有你好。”

作為一名女主播,秋雨清楚這個遊戲的規則:那些價值高達上萬禮物不是白刷的。她需要持續提供情緒價值,維繫大哥的投入感與佔有慾。

“你生我氣可以,不刷禮物也沒關係,但我希望在直播間能有你的陪伴。”秋雨輕聲哄道。

凌晨五點,大哥終於消氣。

直播間裏的秋雨

對秋雨來説,類似的情緒拉鋸戰,已經不知經歷了多少回。討好、安撫、周旋,這些應對技巧她已駕輕就熟。

在成為主播前,她是一名會計。短短兩年間,她接連經歷了三家公司倒閉的厄運。最後一家公司宣佈解散時,秋雨徹底失業。

那時正值年末,是最難找工作的時節。她的簡歷石沉大海,招聘網站上無人回應她。只有一家直播公司主動發來信息,説在招聘運營。

加了HR微信後,對方翻了她的朋友圈,隨即建議她不如試試做主播。

底薪五千,在秋雨老家算是一份不錯的收入。她沒有立刻拒絕,説服自己試試看吧,就當是一個過渡。

這家公司位於江蘇一個三線城市,規模不大,僅有十餘個直播間。

公司架構簡單:3名運營負責十幾個主播,3名HR忙着應付高頻的人員流動。

秋雨背影

入職合同當天簽完,第二天就得上播。

公司沒有任何崗前培訓,秋雨只拿到兩張印滿“話術”的A4紙。“太土了。”秋雨評價道,“像幾年前的喊麥一樣,全是順口溜,教人怎麼感謝大哥。”

這些所謂的"話術",在她之後的直播生涯中,一次都沒派上用場。

公司對主播的直播時長有着近乎苛刻的要求:

每天必須完成至少六小時的直播,同時還要達成一萬音浪(約一千元)的KPI指標。如果數據不達標,就得加班,直到完成業績為止。有時整棟辦公樓都空了,只剩一個直播間還亮着燈。

直播結束並不意味着工作結束。主播們要配合拍攝短視頻,公司的運營團隊負責拍攝和剪輯,還有一名化妝師為主播打造合適的出鏡造型。

讓人意外的是,公司不提供任何賬號和設備。

主播得自備直播賬號、微信賬號、甚至直播設備。為此,秋雨特意辦了張新電話卡,註冊新賬號後,她逐一屏蔽了通訊錄裏的親友。

“是不是和你想象中不一樣?”她反問我,“你們以為公司會幫主播把一切安排好,其實都是我們本人的號。”

手機直播|視覺中國

第一次開播,秋雨幾乎是僵着坐在屏幕前。

有人進來問她多大,是不是新主播,她張口應答,卻不知道怎麼把話接下去。她不懂什麼是打PK,不懂直播間的互動節奏,只能硬着頭皮尬聊。直播間的氣氛乾癟又漫長。

她屬於那種“沒人説話、沒人看”的小主播。直播間裏常常只有兩三個人,運營鼓勵她們一對一、一對二的聊天,以此維護真正願意刷錢的“大哥”。

起初,運營説得輕描淡寫:隨便聊聊天就行。可很快秋雨發現,真正靠“聊天”是留不住人的。

運營開始旁敲側擊,暗示她穿得太厚,不夠好看,建議她去看看別的主播怎麼穿——吊帶、短裙、黑絲。

衣服得自掏腰包。秋雨在拼多多上淘貨,幾十塊一件,不在乎質量,只要款式過關。公司要求每天換不同的衣服,主播們私下互借,穿來穿去湊數。

不久,公司給她“定了位”。運營發現她穿旗袍時,直播效果最好。不是傳統旗袍,而是無袖、緊身,強調身形曲線,配上古典的髮型。

秋雨購買衣服記錄

每天開播前,秋雨要先發一條短視頻,如果觀眾喜歡短視頻,就更可能點進直播間,才會有後續打賞行為。

最初只是跳手勢舞,還算輕鬆。但很快,運營發來的”優秀案例"讓規則變得清晰:那些數據好的視頻裏,鏡頭永遠是仰角拍攝,修長的雙腿和纖細的手臂必須佔據畫面中心。

“不露臉可以,但得擦邊”,尺度卡在平台算法的容忍線上。

秋雨不會穿絲襪,指甲總是不小心勾破絲線。當她懊惱時,運營卻説,就穿破洞的,性感。

在直播間,1996年出生的秋雨,稱自己是00後。

直播時的美顏濾鏡由男性運營親自調整。他們比任何人都清楚“大哥們”喜歡怎樣的臉——眼角要開到太陽穴,臉型拉尖成錐子,皮膚要白,光要打得狠。

現實生活中,秋雨的臉是圓的,但在鏡頭前,她必須是另一個人。

誰在為“戀愛感”買單?

直播半個月,秋雨遇到了第一位“大哥”。

那是她第一次真正意義上賺到錢。幾千塊的禮物,讓她的收入超過了公司規定的5000元底薪線。

在此之前,她的直播間是空空蕩蕩的,有時觀看人數甚至為零。有次播了整天下來,收到的禮物額度只有30元。按照平台抽成50%、公司分走15%,主播拿35%的規則計算,到她手裏的只有10元。

那位“大哥”自稱是殘疾人,經歷過一場車禍,女朋友因此離去。他説自己很孤獨,沒有人願意靠近他、愛他。

秋雨信了。她開始同情他、可憐他,每天不斷和他聊天、安慰他、聽他講過去的事,為他打氣。

直到有一天,公司裏另一個女主播告訴她:那位“大哥”也在她的直播間刷禮物,他們甚至見過面。他並不殘疾,車禍的故事都是編的。

秋雨這才意識到,自己不過也是“大哥”撒網釣魚的主播之一。

“同城直播間”是這些大哥篩選主播的關鍵。因為“近”,意味着更高的見面幾率。

刷禮物,是一場投資;而距離,是他們計算回報率的條件。他們更願意尋找那些地理位置足夠接近、又剛剛起步的主播。

秋雨所在的城市,直播公司屈指可數,大哥們很容易就刷到同一個公司的女主播。

剛入行那陣,秋雨曾真心相信,每一筆打賞都意味着某種欣賞與支持。慢慢地,她發現大哥們也有自己的“話術”,“你是我唯一支持的主播”,“我只給你刷禮物,只喜歡你一個。”

大哥們在不同的直播間裏遊走,複製那套“只寵你一個”的台詞。

電影《受益人》

秋雨逐漸看穿了大哥們那些一成不變的台詞,也慢慢練就了屬於自己的“表演方式”。

鏡頭前,她知道什麼時候該撒嬌,什麼時候該“懂事”,什麼時候該沉默,讓位給對方的傾訴欲。

想要成為她的“大哥”,門檻也越來越高。

剛開始不會播,不會聊天時候,有人願意刷個幾百幾千,就足以讓她感動。後來,她懂得區分價值與姿態。最豪氣的一位大哥,總共在她直播間刷了20萬。

“一開始給我刷200元也是大哥,到後面給我刷2萬,也算不上是大哥了。”她形容道。

在直播間裏,主播們逐漸摸索出一套識別潛在打賞用户的方法。

每位觀眾都有等級標註,那是他們在平台上的“戰績”——充值的金額、活躍度、是誰直播間的常駐粉絲,都一目瞭然。

等級太低的,大多是路人、“散户”,只看不刷。而等級太高的,則意味着已經有了固定“守護”的女主播,難以撼動。

真正值得關注的,是處於中間層的觀眾。他們既有消費意願,又尚未有歸屬。主播們會多與這類用户互動,展開話題,通過聊天建立聯繫。

電影《受益人》

這些在直播間一擲千金的"大哥"們,究竟是怎樣一羣人?

秋雨接觸過的“大哥”,有着相似的畫像。

他們年齡往往在四五十歲之間,有點錢,但不至於到揮金如土的地步。常見的職業是企業中層管理者,或是自己開店的小老闆。這些人經濟上尚有餘裕,時間相對寬鬆,日常情感稀薄。

他們幾乎都有一個共同的特徵:在婚姻裏得不到情感回應。或是早已離異,或是與伴侶分居多年,日常沉默,無人傾訴。

大哥們在直播間刷錢,不是為了消費內容,而是為了買一種“戀愛的感覺”。

主播們要做的,就是學會如何“哄”大哥,給他們提供情緒價值。

這場曖昧遊戲,尺度要拿捏到位。

秋雨總結道,既要順着他們的情緒,回饋關心,又要時刻保持邊界感。不能太過親密,熱過頭了,大哥就會誤以為,自己真有機會能跟主播線下談戀愛,發展現實關係。

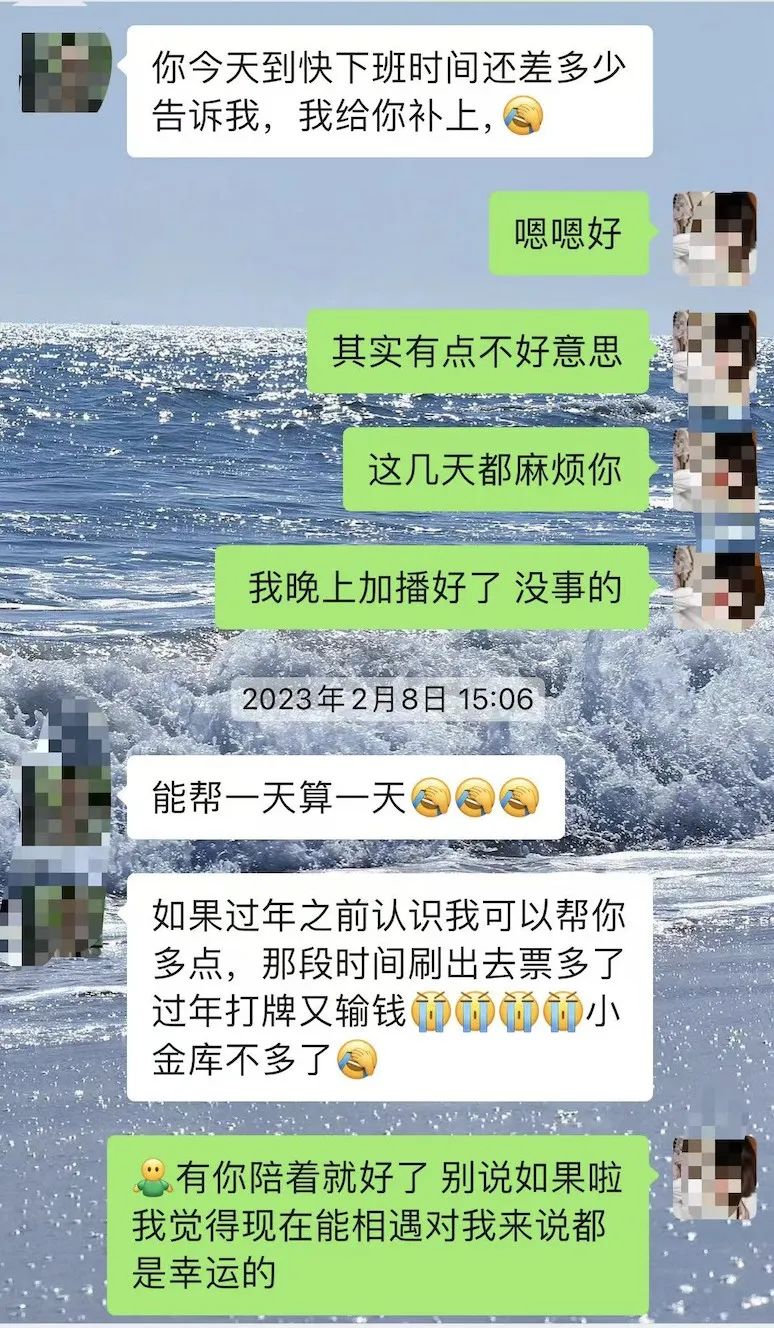

秋雨與大哥的聊天記錄

無一例外,大哥們到最後都想與女主播見面。

秋雨對此十分抗拒。她有一套自己的“話術”去應對這樣的要求:

“我還沒有準備好,怎麼就見面啦?我們還沒有彼此建立應該有的連接。我們現在還不熟,認識也不久,我想我們充分了解之後再見面。我想呈現最好的自己給你,我現在還不是最好的自己。”

措辭温柔而有分寸,不拒絕,也不答應。始終維持在一個模糊而可控的曖昧區域。

有時候,實在不知道怎麼回覆消息時,她就讓運營來代筆。畢竟男人最懂男人。

大多數大哥的耐心只能維持一個月左右。如果遲遲看不到進展,他們就會默默消失,轉頭去下一個直播間,尋找“願意見面”的主播。

絕望的情緒勞動:深蹲、狗叫、哄人

短短一兩個月後,秋雨對直播工作感到身心俱疲。

她打趣説,自己從小就嘴甜,會哄人。但要24小時不間斷地提供情緒價值,這種消耗遠比她想象得要深得多。

和大哥們聊天,不僅僅是直播那6個小時。下播之後,還得繼續在微信上聊天,時常聊到凌晨。第二天一早,她剛一開播,大哥們就準時出現在直播間裏。

“我的全部生活都在跟他們聊天,在陪着他們。”

有時候,大哥半夜打來電話。她不接,就一個勁兒打;要是關了機,第二天他就會衝進直播間罵人。

除了與大哥的周旋,還要面對更直接、粗暴的騷擾。

抖音私信裏,經常有人直接問:“多少錢出來一個晚上?”甚至有人乾脆發來私密照。

她每天早上醒來,打開消息列表,一眼掃過去,能看到七八張這樣的照片靜靜躺着。

女主播|視覺中國

真正壓得她喘不過氣的,是那種道德上的不安。

“大哥給我刷那麼多錢,我卻不跟他們談戀愛,還要和他們搞曖昧……我真的覺得自己是個大騙子。”

最豪氣的大哥在她直播間裏總共刷了二十萬。“對我來説,那是非常非常大的一筆錢,雖然我自己到手只有六七萬。但大哥是真金白銀掏出來二十萬。”

她恪守着行業規則:絕不私下收轉賬,避免任何經濟糾紛。

有時候她實在於心不忍,看着對方一刷再刷,會勸一句:“大哥你別刷了,今天業績夠了。”公司後台立馬發來提醒:“你怎麼能説這樣的話?”

某些時刻,大哥的舉動會觸到她內心柔軟的部分。

情人節那天,秋雨在直播間隨口説了一句,我們公司的女主播今天好多都收到了玫瑰花。

沒多久,一位才認識幾天的大哥,寄到公司一大束玫瑰花,連同一盒巧克力和一張小紙條:“別人都有,我希望你也有。”

那是秋雨人生中第一次收到玫瑰花,也是迄今為止唯一的一次。回想起來,她的心情依舊複雜。

當心理壓力積攢到頂點,公司運營勸秋雨:“不是大哥真的有多喜歡你這個人,要給你花錢。就算沒有你,大哥也會給別的主播刷。為什麼不把錢裝到自己口袋裏?”

運營的勸解尖鋭卻真實。

電影《受益人》

做這一行,也意味着放下尊嚴,學會接受這個網絡世界的遊戲規則。

有一次,一個從沒見過的大哥突然闖進秋雨的直播間。讓她做深蹲,一次600個,做完就送一個“嘉年華”——價值三千元。

那段時間,正好是秋雨的空檔期,直播間裏沒什麼人刷禮物。她猶豫了一下,還是答應了。

在她一次次起身下蹲的過程中,對方不斷送出小愛心、小鮮花。她忽然覺得,自己像是古代戲台上的賣藝女,一邊唱戲,一邊等着台下的觀眾老爺往戲台上撒錢。

在直播圈,“PK賽”也是常見的環節。兩個主播連線比拼人氣,由觀眾刷禮物決定輸贏。

這也是大哥們喜歡的環節:他們既能“守護”自己喜歡的主播不被欺負,又能從勝利中獲得某種男性的優越感。

輸的一方,則要接受贏家提出的任何懲罰,方式往往獵奇、殘酷:喝醋、赤腳指壓板跳繩、深夜出去撿煙頭,甚至是把一次性筷子夾在大腿之間,然後硬生生夾斷。

秋雨至今記得輸掉PK後,被要求趴在地上學狗叫。那一刻,她的自尊心被踩在了地上。

秋雨與其他主播連麥

秋雨還是被熟人刷到了,儘管她早在設置裏特地屏蔽了“可能認識的人”。

那是前公司的同事。雖然沒人當面提起這件事,但她知道大家都在背後議論。最後,他們派了一個代表來試探性地詢問。被認出來的那一刻,她感到一陣慌張,沒有回應,立刻把他們所有人都拉黑。

2023年春天,隨着求職市場逐漸回暖,秋雨做出了決定。她辭去了主播工作,找了一份普通的朝九晚五的工作。

她的最後一場直播,意外成為了打賞最多的一場,就像一場盛大的告別儀式。得知她要離開,一位常駐直播間的大哥刷了5萬元禮物,創下了那家公司當時的單場直播紀錄。

4個月的直播生涯,秋雨賺了20萬。

最初,收到幾十塊錢的禮物都能讓她開心半天;漸漸地,幾百塊的打賞也無法讓她感到興奮;到最後,即便是上千元的禮物特效在屏幕上閃爍,她的內心也平靜得像一潭死水。“但還是要演出很驚喜的樣子,給大哥情緒價值。“她説。

來錢的速度驚人,但她沒有半分留戀。

在這短短四個月裏,她的精神始終處於高度緊繃狀態,甚至失去了正常的消費慾望。人像活在真空世界裏,感受不到任何真實的快樂。

將痛苦講成笑話

一個故事裏藏着另一個故事。

對話臨近尾聲時,秋雨提到,直播賺來的二十萬元,大部分用來還了債。

父親因病去世,治療期間欠下了一筆不小的開銷,即便多是向親戚借的,她也急着儘快還清,不願在人情上留下長久的虧欠。

母親年紀大了,如今靠擺早餐攤維生,早早就得起牀張羅,體力和精力都不如從前。家裏的擔子,無聲無息間落到了秋雨身上。

也正因為如此,她在失業那段日子裏格外焦慮,最終走進了直播間。

剩下的錢,秋雨給自己買了一輛便宜的車代步。日子回到了原來的軌道。但她心裏清楚,那段主播經歷不屬於“正常生活”的一部分,她不願和人提起。

在那家直播公司,每個隔間裏都藏着類似的困境。

秋雨見過為賭徒丈夫還債的寶媽,見過獨自撫養兩個孩子的單親媽媽。她們選擇這份工作的理由相似:時間自由,來錢快,能兼顧家庭。

停留在那一間間狹小的格子裏,已經是生活給她們最寬容的容身之所。

“並不是誰都想賺快錢,也不是誰都甘心做這樣的工作。大多數人只是沒有更體面的出口罷了。”

很多時候,選擇這件事,本身就是一種奢侈。

沉默片刻,她還是認真補充道,希望做主播的女孩們,一定要保護好自己,如果有其他出路,早點轉行。

電影《受益人》

2023年,秋雨搬到了一個新的城市生活。

生活按部就班地進行着:上班、下班、回家,沒朋友、沒社交。

有一天,她去線下聽脱口秀。演出中,主持人和她互動了幾句,逗笑了全場。俱樂部老闆在後台注意到她,演出結束後找到她,覺得她講話很有意思,鼓勵她上台試試。

為了打發時間,秋雨開始嘗試講開放麥。最初講的只是些零碎的生活瑣事,效果並不太好。

有人問她,有沒有什麼真正獨特的經歷。她想了想,把那段主播經歷,拿來拆解、重構、寫成段子。

她把"大哥"們的故事搬上脱口秀舞台:

“之前有個大哥和我説,我已經很多年沒有見到過你這種好女孩了。我説,大哥現在網絡不真實了。大哥開始和我玩真實,拍了兩張光膀子的照片。”

“其實我的段子也沒多大深度,”她坦言,“就是吐槽一下工作壓力,講講遇到的奇葩大哥,還有公司那些不近人情的規章制度。”

“讓大家明白,我們為什麼會去當主播,不是因為拜金,不是因為想不勞而獲。如果有一份體面的工作,我們也想做體面的工作。”

去年10月起,秋雨靠講脱口秀有了商演收入。

與在直播間不同,站在脱口秀舞台上,秋雨穿着樸素的衣服,基本不化妝,她不會為了工作再去刻意打扮。

秋雨講脱口秀

某種程度上,無論是做主播還是講脱口秀,都是在為他人提供情緒價值。

不同的是,反饋不一樣。在直播間,禮物的特效映照出的是扭曲的權力關係。大哥給她物質上面的一些東西,獲取一種心理滿足,而秋雨的精神壓力則越來越大。

而脱口秀舞台給她的則是另一種”價值交換”,觀眾用掌聲和笑聲為她的創作買單。“我會覺得,哇,自己段子寫得好,今天舞台上演得真好。”

相似的奮鬥姿態,帶來的自我認知卻天差地別。

起初,她當主播只是為了拿個底薪,能賺多少算多少;久而久之,也開始盯着數字,想多播一點,再多賺一點。

講脱口秀也是。剛開始只是為了打發時間,認識朋友。後來一場場講下來,她開始不斷打磨段子,爭取更多商演。

“這感覺很奇怪,”她説着笑起來,“講脱口秀,多接商演,我覺得自己好努力、好勵志,一直在進步。”

“但做主播的時候,哪怕是一樣的目標,多賺一點,卻會讓我覺得自己很貪婪。”

講這些話時,秋雨語氣輕快得像在講別人的故事。

一擲千金的大哥,早被她果斷拉黑;昔日的直播同事,有的仍困在狹小的直播間裏;她已經還清了所有債務,現在有着一份朝九晚五的正職,週末還能站在脱口秀的舞台上。

生活變得輕盈,她和母親的日子,也正朝着更踏實的方向走去。

台下觀眾笑得前仰後合時,沒人知道那些段子,曾是她輾轉反側的心結。那些深夜的查崗電話,那些不得不穿的絲襪,那些強顏歡笑的表演,如今都成了舞台上最精彩的包袱。

當痛苦變成笑料,也許就是最好的告別儀式。

除標註外,圖片由受訪者提供。

點擊「她刊」閲讀原文