特朗普打臉馬克龍,多邊主義腦死亡後誰説了算?_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-昨天 22:09

文 | 丁毅超

2025年6月17日,隨着特朗普意外宣佈他將提前返回華盛頓,G7的剩餘會議已經實際上演變為殘餘的G6。原本對與特朗普會面滿懷期待的烏克蘭總統澤連斯基也在短暫出席後提前回國。與此同時,鑑於特朗普政府的明確反對,G7也僅以加拿大總理發表“主席聲明”的方式發表對國際地緣政治局勢的簡單看法。

實質上,絕大部分觀察家對本次G7會議幾乎都沒有抱有過多期待。與會的各國政府也僅僅試圖在最後一刻指望特朗普能否回心轉意,在伊朗和烏克蘭問題上支持它們。甚至在特朗普提前回國的情況下,馬克龍還挽尊表示“美國保證他們會達成停火協議,而且由於他們可以向以色列施壓,情況可能會有所改變。”

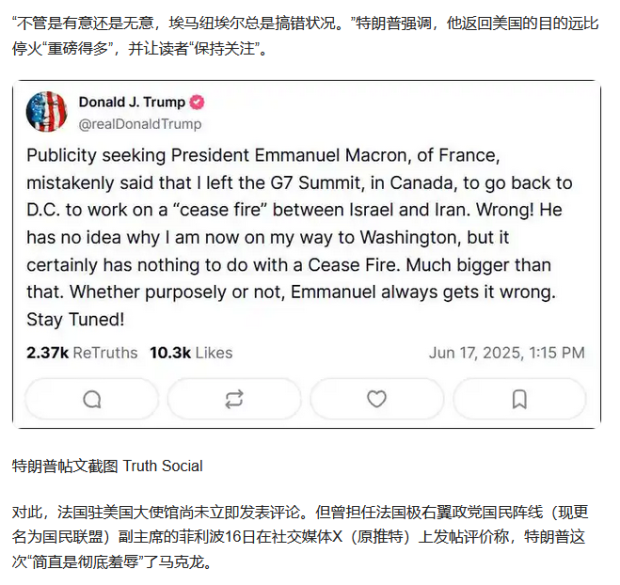

然而特朗普毫不留情地批評“一心想出名的法國總統馬克龍誤以為我離開加拿大的七國集團峯會,是為了回華盛頓推動以色列和伊朗之間的‘停火’。錯了!”這種直接“打臉”的行為顯然展示出特朗普對馬克龍小丑行為的不耐煩。

回想起上一次在加拿大舉辦G7會議時,默克爾率領“正道同盟圍剿特朗普”的不同表現,西方建制派日益屈從美國單邊力量已經是毋庸置疑的事實。如果英國首相斯塔默跪在特朗普面前撿文件只是媒體拍攝畫面下的象徵意義,那麼對俄羅斯制裁的失敗則更能説明這種地緣政治上的從屬性。

為了對特朗普政府進行施壓,歐盟率先在會議前宣佈將對俄羅斯石油價格進行制裁,從每桶60美元下降為為45美元。特朗普在會議期間不為所動的結果,就是歐盟承認在沒有美國的支持下這種制裁很有可能效果不佳。

筆者已在以前的文章中多次討論過歐洲地緣政治的獨立性問題,這裏不再多贅述(見《歐公子,擇日而死》)。G7正在從曾經的最強工業國集團淪為小丑,背後不光是西方國家的迅速衰落,更深遠的影響是多邊主義或者説多邊治理結構在地緣政治變動中日益萎靡的事實。

在短短一個7年的週期內,作為多邊治理機構重要一環的G7就從反抗變成順從美國的單邊主義作風。隨着各國民族主義保守派的日益崛起,這種多邊主義結構也將愈發流於形式。多邊主義確實還會存在下去,但瀕臨“腦死亡”的多邊主義已經無力承擔全球治理這樣的宏大願景,以單邊主義和雙邊主義為主導的大國協調機制更有可能成為新的主流。

多邊主義的興衰

對多邊主義的任何追溯都需要回到近代主權國家的形成過程中。沒有主權國家這一概念,就不可能有主權國家之間的平等商談。但多邊主義框架的形成卻是相當晚近的歷史。國聯是多邊主義全球治理觀念的第一次系統性嘗試。為了避免新的世界大戰,在戰後主要國家的支持下,國聯成為人類歷史上首個以維護世界和平與安全為宗旨、擁有廣泛成員國的普遍性國際組織。其核心機構大會和行政院為成員國提供了常設的多邊協商平台,並通過委任統治制度、國際勞工組織等附屬機構嘗試處理特定領域的全球性問題。

國聯的失敗命運很快顯示出多邊主義框架的脆弱性。**但在自由主義霸權強烈的普世傾向影響下,經過修正後的多邊主義誕生今日被稱之為聯合國體系的戰後全球治理框架。**只不過這種對大國或者説強權妥協的多邊主義依舊離自己的夢想遙不可及。

古巴導彈危機就是最典型的例子。面對真正的政治問題,美蘇不約而同地摒棄了聯合國這一平台,轉而採取以雙邊主義為主導的對話和溝通機制。換言之,**冷戰最大危機的緩和不是多邊主義的努力而是雙邊主義的結果。**同時,由於美蘇經常性地行駛否決權,聯合國安理會在許多重要的地緣政治問題上直接陷入癱瘓。

普遍多邊主義外交的失效導致小團體多邊主義或者説小多邊主義的流行。今日被稱之為七國集團(G7)的西方發達國家集團就是最典型的例子。七國集團的最初形式是1973年由美國財政部長喬治·舒爾茨召集的一次非正式會議,與會者包括來自西德、法國和英國的財政部長,被稱為“圖書館小組”。隨後,日本也加入了進來,形成了“五國集團”(G5)。1975年隨着意大利正式加入,該會議被提升為國家元首和政府首腦間的峯會,並在1976年加拿大加入之後固定為今日所熟知的G7,或者説七國集團。(在1997年至2014年間,俄羅斯作為第八個成員加入過該集團,但因為俄羅斯吞併克里米亞而被暫停資格。)

由於決策人數的大量精簡以及制度以及國家利益上的相似性,G7這樣的小多邊主義反而能夠更好地通過靈活高效的多邊協商應對複雜問題的需求。這也是為何冷戰後G7沒有趨於消亡,反而不斷擴大自己關注焦點的原因。並且由於蘇聯的解體,西方道路的勝利成為國際社會的主流共識。這為恢復普遍的多邊主義治理提供了新的共識基礎。

這是一個多邊主義者無法忘懷的黃金年代——歐盟一體化進程蒸蒸日上;所有國家都想要加入WTO成為世界自由貿易的一部分;聯合國也提出了目標極為宏大的千禧年發展計劃。

G20是冷戰以後多邊主義外交的最大成果。通過吸收大量新興經濟體,G20成為一個GDP總量佔全球約85%,人口占近三分之二的關鍵地緣政治平台。與已經高度官僚主義且僵化的聯合國不同,G20在應對金融危機、推動國際金融體系改革、促進全球增長戰略等方面發揮了核心作用。**或者更毫不客氣地説,那時候的聯合國就已逐漸陷入腦死亡。**它更多是一個官僚主義化的執行機構,維持多邊主義具體運作的需要。

然而普遍的多邊主義希望隨着08年經濟危機的到來再次陷入頹勢。新自由主義全球秩序的衰弱將冷戰後被樂觀主義所遮蔽的矛盾再次顯現出來,發達國家的產業空心化與發展中國家的發展權等問題都削弱了多邊主義的共識。雖然絕大多數主要國家依舊抱着多邊主義的歷史慣性認為可以解決其中的問題但現在我們已經知曉這種想法的結果。**多邊主義不但無力解決國家之間的結構性矛盾,反而催生出越來越多的本土派支持者。**以特朗普上台和英國脱歐為標誌,多邊主義遭受了迎頭痛擊。

多邊主義的支持者很快展開反擊,然而這種反擊的結果就是各國政府民族主義保守派的日益壯大。WTO已經陷入事實性癱瘓,聯合國也處於腦死亡狀態,甚至G7這樣的小多邊主義團體也難以維持其內部共識。沒有什麼比氣候議題的變遷更能反映出這種變化的殘酷性。

當特朗普第一次退出《巴黎協定》時,歐洲各國發出了漫山遍野的批評;然而當特朗普第二次上台時,**甚至連歐洲各國都開始放棄自己宏偉的碳排放計劃,轉向繁榮和安全這一議題。**或者不妨把話説得更明確點,以多邊治理框架為基礎的全球環境治理已經喪失了推動力,現在環境保護將成為各國政府自行衡量的議題。

多邊主義的結構性困境

正如上文指出的那樣,**新自由主義的衰弱是冷戰後多邊主義衰弱的直接原因。**即便不斷擴大新興經濟體的話語權,新自由主義全球秩序下各國的內生性問題依舊無法解決。換言之,只要還奉行這一體系,西方發達國家就不可避免地會走向產業空心化。

這也是為何越來越多國家,尤其是西方發達國家從WTO自由貿易理念後撤的關鍵原因,**只不過大部分國家會以各種技術性壁壘的方式掩蓋自己的保護主義立場。**這種不徹底的掩藏無法避免問題的激化,最終只會誕生出特朗普直接粗暴的關税大棒。本次G7會議的表現是這種新自由主義走向極度衰弱的表現。西方發達國家內部也無法形成有效的共識機制。特朗普在徹底看穿歐洲西洋鏡之後,自然會選擇以真實的單邊主義鉗制已過時的西方共同價值觀念體系。

多邊主義的問題遠不止新自由主義,其邏輯本身也存在結構性缺陷,**它從一開始就是一種將政治還原為經濟的反政治想象。**然而政治的本質是一種決斷,無論如何談論多邊協調的好處,承擔主權者這一位格的主體必須對事態進行決斷。

用通俗的例子來説,無論列車究竟是要碾死一個無辜人還是五個不無辜的人,都需要手握搖桿的人作出即時的決斷。現在的問題是,在多邊機構的情況下,不同的主權者之間如何能夠保持決斷的一致性(也就是共同聲明或者協議)。

許多人可能會認為通過虛假的多數決斷就可以解決這一問題,**這一想法忽視了主權者的至高無上性。**如果一個國家的主權意志屈服於某種更高層級的決定,那麼在代議制結構中必然會產生民眾應當聽誰的問題,這也是為何歐盟會在許多問題上採取全體一致的原因。

當然更現實的説,在現有的多邊治理機構中,它本身就不具備暴力的強迫性。無論G7如何發表聯合公告,主權國家才是具體的懲罰者。或者説,沒有相關主權者的配合,懲罰只能暴露出多變機構自身的脆弱性。

共識機制顯然達成一致的關鍵前提。這種共識機制以某種共同需要或者共同認可的價值觀念為基礎。這也是為何康德會強調必須通過民主國家聯合的方式達成永久和平,這裏隱藏的假設顯然是具有相似民主制度的國家更有可能催生出相似的價值觀念。拜登任期內一直反覆強調的“以規則為基礎的國際秩序”就是一種西方世界內部的共識機制。

拜登時期的G7,看起來還是一片“勃勃生機,萬物競發的境界”

問題是,多邊主義治理框架是共識機制的結果而非原因。就如同西方國家在石油危機上面臨共同相似的危機才會誕生G7一樣,而不是有了G7之後西方國家才對石油危機有了共同看法。**一旦共識不存在了,多邊框架的前提也就消失了。**由於美國國內日益強烈的反干涉主義傾向擁護特朗普二次上台,才會導致拜登的“以規則為基礎的國際秩序”無法成為G7的內部共識。

對多邊主義更為不利的是,在相當長一段時間內國際社會的共識機制將進一步崩潰。筆者早已多次強調過其中的關鍵,整個近代政治機制無限制拔高個體意志的結果,是在最大限度解放個體的同時也會導致個體意志衝突的難以調和。**這種個體意志會反過來凌駕於理性論證之上,走向絕對的唯我論。**今日性別爭議中性別本質主義壓倒一切就是其中的表現之一。

在唯我論的主導下,你可以覺得工業繁榮創造就業很重要,他可以覺得環境保護大於天。在這些價值判斷上雙方都缺乏妥協的可能性。

決策人數的多寡則是另一個無法繞過的棘手難題。人數越多意味着需要越強的共識機制,這也是為何聯合國幾乎無法承擔決策功能的真正原因。爭取兩百多個主權者的一致認同即便不是不可能,也是難度及其高昂的事情。以氣候變化為例,COP大會只能在生態保護最為流行的數年中能夠推出一些看上去較為有力的方案;但隨着這種環保共識的消失,COP大會的聲音極速地被邊緣化。如今,《巴黎協定》的約束力幾乎和廢紙沒有任何區別,剩下只有公開退出還是公開違反兩種選項。

重回大國協調時代

多邊主義的全球治理夢想已經陷入腦死亡並不意味多邊主義本身會消失,而是讓多邊主義重新迴歸到現實政治之中。筆者並不否認還有許多多邊組織依舊在持續運作,但這更類似於一種本能的膝跳反應。

**無數的技術會議無法掩蓋上一次具有約束力的國際協議究竟是什麼時候出現的事實。**甚至G20這樣的平台也極有可能無法在今年發表出一份聯合聲明,從氣候變化到數字媒體權利再到自由貿易和國際援助,G20國家之間也越來越無法達成共識。今年的外長會議和財長會議皆沒有發表聯合聲明就是不祥的徵兆。

甚至在今年的財長會議中,**包括中美在內五個國家的財長都沒有參加會議。**無論各路官方、媒體和學術界如何讚揚,G20的多邊全球治理含金量究竟還剩下多少是一個聞者自清都問題。更不用説印度公開指責上合組織沒有徵求其意見就譴責以色列的情況,是否暗示上合組織在內部共識機制上也存在某些問題呢?

特朗普在G7會議上的表現是普遍多邊主義進一步崩潰的信號。與上一個週期默克爾的“正道聯盟”不同,殘存的G6實際上意識到自己以新自由主義為基礎的多邊主義幻想已然結束。為了維持剩餘的影響力,他們轉而進一步軟化了多邊主義的身段,以更為適應性和妥協性的方式讓他們的多邊主義適應美國單邊主義的需要。

歐盟委員會主席馮德萊恩在G7會議上表示歐盟應該與美國一道對抗中國就是這種討好的表現。通過假裝自己的多邊主義與特朗普的單邊主義願景一致,這些多邊主義者可以宣傳多邊主義仍未失敗。

現在的問題是,在一個共識已普遍崩塌,且相當一段時間內不太可能出現新普遍共識的情況下,國際社會應當如何構建更能夠適應後自由主義時代的全球治理體系。正是在這一意義上,恢復以雙邊主義和單邊主義為主導的大國協調機制是一個更具有適應性的答案。

第一,這本身就是現實政治中的實際轉變。正如古巴導彈危機中美蘇的直接談判一樣,這種大國協調機制不再尋求以聯合國這樣的多邊主義平台為商談基礎,而是兩國利益之間的談判交換。(所以不是大國坐在一起開會就叫做大國協調機制)

事實上今日中美在貿易戰領域上的談判就是如此。兩國會根據自己的直接意志控制談判的整個進程,聯合國和WTO這樣的組織只能事後承認談判的結果。俄烏談判亦是如此,無論歐洲諸公如何想上桌,但沒有美國人的同意,他們只能在這一問題上坐在兒童桌。

第二,大國協調機制也意味決策人數,或則説決策的主權國家更為精簡。這有效降低了在整個共識日益弱化的時代中達成決策一致性的政治成本。數量的減少意味少數國家之間更有可能通過在具體議題上的利益一致達成有效協作,而在其他議題上保持靈活態度。

第三,這種大國協調機制已經在歷史中證明了**自己在中短期內抑制大國之間大規模軍事衝突的有效性。**各個大國也能集中精力滿足自己國家的優先外交事項,降低大國對外干預的直接參與成本和責任。

與19世紀以殖民體系為主導的,具有明確勢力範圍邊界的維也納大國協調體系不同,**後自由主義時代的大國協調體系將呈現出多層次和相互重疊的疊牀結構。**比如,英法在政治領域衰弱的同時,卻在傳統的商業規則制定和文化輻射上保有自己的勢力範圍。印度和巴西這樣的國家可能無法在區域外投射影響力,但在本地緣政治板塊中卻擁有與中美這樣的全球級主導力量對抗的能力(俄羅斯可能算半個主導力量)。維度的多元化也導致今日的大國協調機制很難出現19世紀那種單向度的霸權主義模式。

以單邊主義和雙邊主義為主導的大國協調機制遠非完美,顯然它會極大程度壓制中小國家的意願。但在國際政治中本來就不存在完美的方案,更重要的是找到能夠適應時代變化的方案。畢竟當下的關鍵問題是,**以多邊主義為基礎的普遍全球治理只會在全球權力日益碎片化的現狀面前喪失自己的治理能力,**這是多邊主義者無論如何否認都不會改變的現實。

在可以預見的未來,聯合國也會從多邊主義夢想的可持續和平建設框架,退化為大國在短期危機中的信息傳遞平台,**而老歐洲將毫無疑問成為這一輪變化的最大輸家。**歐洲顯然意識了到這一點,這也是它如此頻繁地將多邊主義掛在自己口頭的原因。

反而那些與多邊主義糾葛不深的民族主義保守派政客在這一問題上更加坦誠。正如意大利國防部長吉多·克羅塞託所説的那樣,“以前,美國和歐洲曾是世界的中心——如今,還有其他一切事物需要建立關係。……我們常常談論問題時彷彿還停留在 30 年前,但一切都已改變。”更為諷刺性的是,“聯合國在世界上的影響力微不足道,甚至還不如歐洲,不如一個國家的國家隊,不如中國,不如印度,也不如以色列。”

正如筆者在本文中所強調的那樣,多邊主義時代的結束不等同於多邊主義本身消失了。甚至在大國協調的時代中,小多邊主義依舊會以各種方式存在下去,它會將自己與大國的單邊主義訴求融合在一起,實現出一種狐假虎威的效果。

多邊主義時代的結束是以多邊主義為主導的全球治理夢想喪失了實存性,而自由主義霸權所塑造的普遍主義話語也將被地緣政治的現實不斷祛魅。我們更為需要關心的是,如何在日益激烈的多極競爭中,尋找管理大國間衝突的有效機制,防止其升級為直接的、破壞性對抗。

在這種重構的過程中,必然會產生地緣政治上的陣痛,秩序動盪也會對中小國家的抗風險能力提出更高的要求。無論如何,在多邊主義“腦死亡”的時代,防止大國直接對抗的務實主義,比空泛的全球治理理想更具生存價值。