家民:從新發現的唐代實錄殘片看其史料價值與文化流傳_風聞

古籍-古籍官方账号-古籍善本研究收藏51分钟前

近期,兩件唐代寫本殘片的相繼出現,經考證,被確認為早已散佚的《唐高宗實錄》與《唐太宗實錄》的唐代寫本遺珍。這一系列發現,其意義非同尋常,它不僅為我們提供了唐代官修實錄這一核心史料的原始寫本實物,亦為深入探索唐代的史學傳統、書法藝術的黃金標準,以及中日之間深刻而久遠的古代文化交流史,提供了極為珍貴且不可替代的“活化石”。

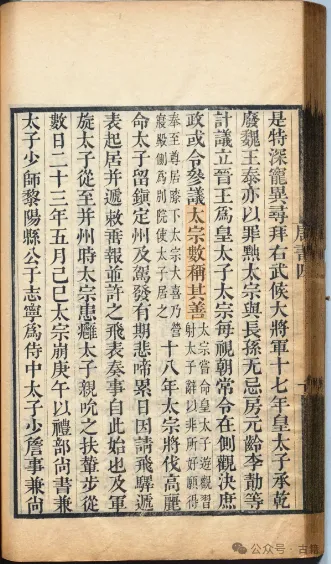

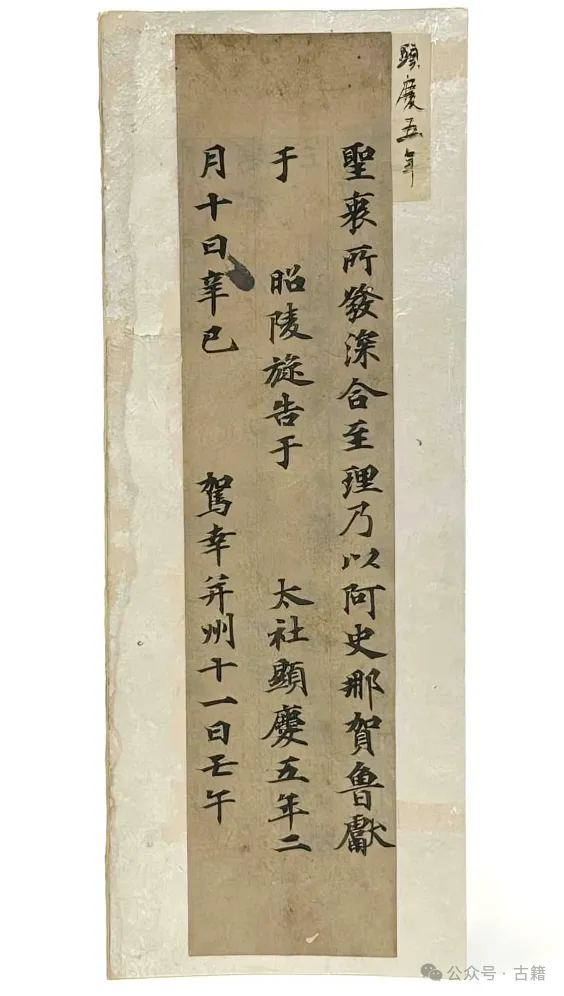

2024年7月25日,在日本一家小拍現場,一件被標註為“唐 顯慶五年寫經”的三行古筆切,最終以一千三百萬日元,約合六十萬元人民幣的天價落槌。這一價格在古籍與書法收藏界立刻激起了巨大的波瀾,社交媒體上“史上最貴寫經”的稱號不脛而走。然而,在這件看似尋常的“唐經片”背後,卻隱藏着一個足以改寫認知的重要學術發現。北京大學考古學系碩士、華東師範大學古籍研究所的許全勝博士經過研究,提出了一個顛覆性的論斷:此件殘片並非普通的佛教寫經,而是早已亡佚的官修史書——《唐高宗實錄》唐代寫本的珍稀殘頁。

此論一出,可謂石破天驚。唐代各朝實錄,乃是後世編纂《舊唐書》、《新唐書》以及《資治通鑑》等正史的核心資料來源。然而,除卻韓愈所撰寫的《順宗實錄》因被完整收錄於其個人文集而僥倖傳世之外,其餘各朝實錄的原文,幾乎已全部湮沒在歷史的長河之中。長期以來,學界對於唐代實錄的研究,不得不依賴於從後世史籍的引文中進行輯佚和考訂。因此,即便是區區三行殘文,一旦被確認為唐代實錄的原始寫本,其文獻價值超越了任何存世量相對豐富的唐人佛經,其重要性不言而喻。正如唐史大家黃永年先生所指出的那般:“宋以後唐代實錄除順宗一朝外都已佚失,僅《資治通鑑考異》引用若干片段。”

許全勝博士的考證並未止步於此。他進一步指出,此件帶有“顯慶五年”字樣的殘片,從其內容與可能的編纂時間線索推斷,應當屬於由令狐德棻續修、後由史學大家劉知幾與吳兢最終審定完成的三十卷本《高宗實錄》,而非許敬宗等人最初編纂的二十卷本。這一發現,實質上意味着我們首次獲得了能夠直接研究《唐高宗實錄》編纂過程、文本形態與原始面貌的實物證據。

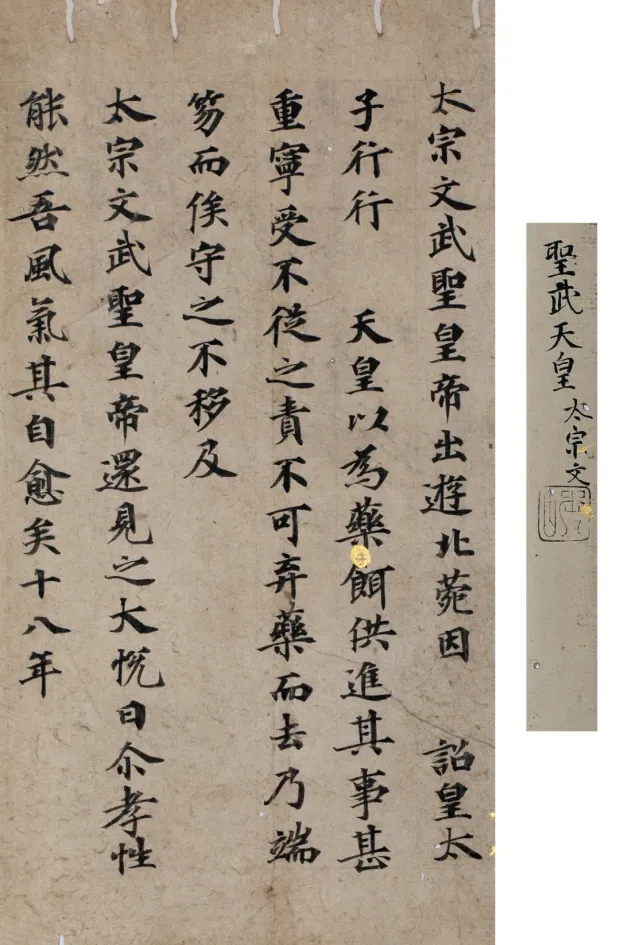

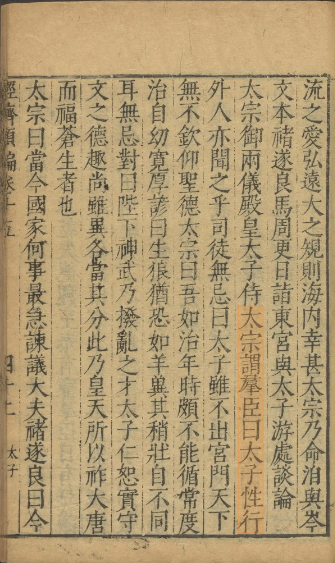

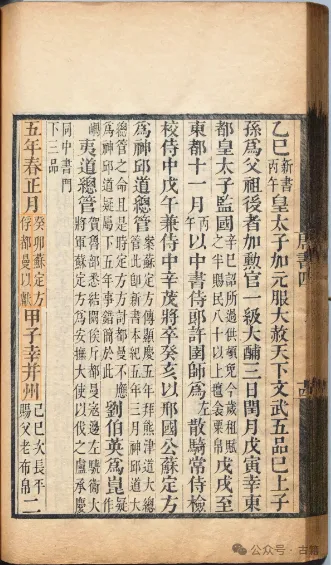

不久之後,另一件書法風格呈現出高度一致性的唐人寫本斷簡亦浮出水面,即將現身於另一場重要的拍賣活動中。這件殘頁所記載的內容,涉及唐太宗與唐高宗時期的事蹟,且同樣為傳世文獻所未見。至為關鍵的一點是,經過研究者嚴謹細緻的筆跡比對,基本可以斷定,這件新出現的殘頁,其書寫者與前述《高宗實錄》殘片應為同一人。這表明新發現的《唐實錄》殘頁可能是一批出自同一位抄手、甚至同一官方機構(如唐代史館或與其相關的抄寫部門)的系列寫本。基於其內容,此件殘頁被合理地推斷為《唐太宗實錄》的唐代寫本散頁。

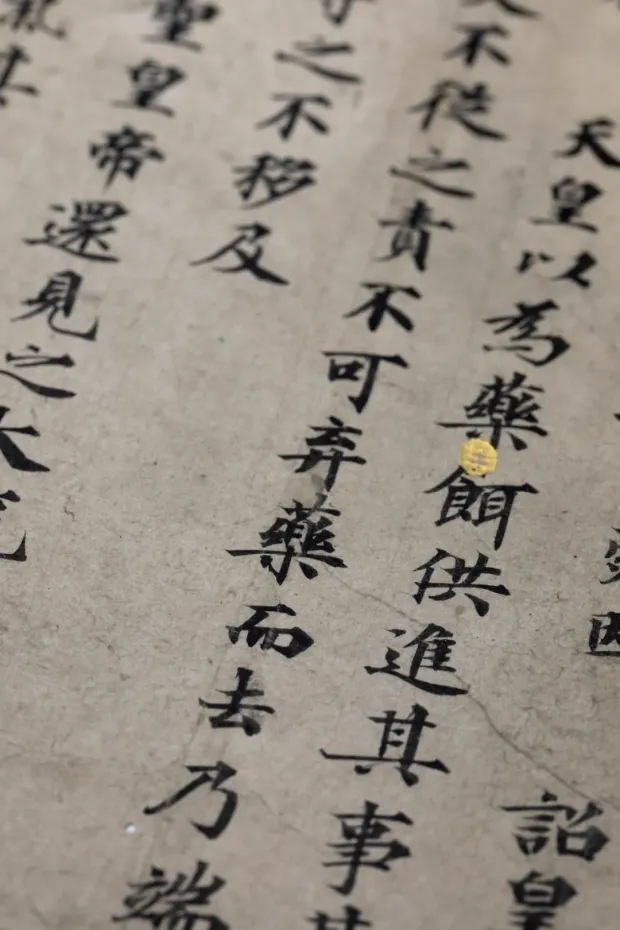

除了其令人震撼的史料價值,這兩件《唐實錄》殘片的書法藝術水平,亦堪稱典範。它們的書風,完美地展現了初唐至盛唐時期書法的核心特質與最高成就。其結體方圓並濟,氣象宏大雍容,字形結構既有楷書的端方嚴謹,又不失行書的靈動與自如,法度謹嚴之中藴含着圓融與氣度,充分體現了唐代宮廷書法的宏闊氣象。在用筆上,則清勁挺拔與温和圓潤兼而有之,起筆、行筆、收筆的痕跡清晰可辨,筆鋒在轉折與牽絲映帶之間表現出極強的控制力與節奏感,墨色濃淡相宜,整體呈現出一種自然流暢、神采飛揚的動態之美。

更為重要的是,這兩件殘片的書風,與一系列傳世的書法名作展現出驚人的一致性與同源性。例如,敦煌出土的《唐寫本·晉書》、藏於日本的《唐寫本·史記·河渠書》、唐代大書法家徐浩所書《不空和尚碑》的拓本,乃至被金原泰介教授譽為“日本奈良時代書法最高水準”的日本東大寺正倉院所藏《國家珍寶帳》,在“太”、“皇”、“大”等特定字形的結構處理和用筆習慣上,都與這兩件實錄殘片表現出高度的相似性。這清晰地表明,其書寫者是一位深受初唐至盛唐時期官方書法範式深刻影響的頂級書手,其作品無疑是那個時代書法藝術的標杆與縮影。

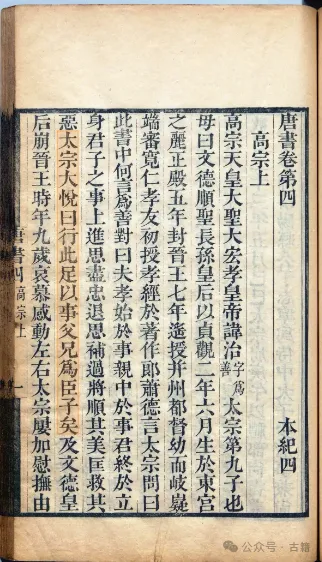

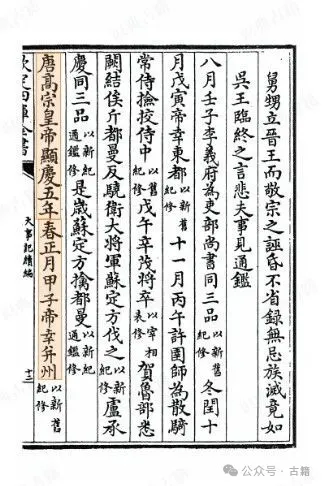

實錄,作為中國古代史學的一大創舉,其體例以編年為綱,內容貼近原始記錄,為後世瞭解一代之歷史風貌提供了不可替代的根基性價值。《唐實錄》系統地記錄了唐朝各代帝王的言行、政令以及國家的重大政治、軍事、經濟與文化事件,是名副其實的“當代史”與“國之大典”。唐代朝廷對實錄的編纂給予了極高的重視,設立了專門的史館機構,匯聚瞭如房玄齡、魏徵、褚遂良、令狐德棻、劉知幾等一大批當時最頂尖的史學家和學者。實錄的修纂遵循着嚴格的流程和取材標準,其資料主要來源於記錄皇帝言行的《起居注》、記錄宰相議政內容的《時政記》、由史館官員按日記錄國家大事的《日曆》,以及中央各部門定期上報的檔案文書。這種取材於第一手官方檔案的編纂方式,從根本上確保了《唐實錄》內容的原始性和高度的可靠性,使其成為後世修撰《舊唐書》、《新唐書》和《資治通鑑·唐紀》時最主要、最根本的史料來源。

然而,一個關鍵的問題隨之而來:如此重要的宮廷秘檔,何以能夠流出宮禁,甚至遠播海外?與明清兩代實錄修成之後即被深藏於皇史宬、嚴格保密不同,唐代對於實錄的管理,採取了一種後人看來頗為開放的政策,即一種“嚴格控制下的有限開放”。這恰恰為實錄抄本在一定範圍內的流傳提供了可能性。例如,貞觀十七年(公元643年),唐太宗下詔,將剛剛修成的《高祖實錄》與《太宗實錄》“仍遣編之秘閣,並賜皇太子及諸王各一部。京官三品以上,欲寫者亦聽”。這條法令明確規定,至少京城三品以上的高級官員,是有機會接觸並抄寫實錄的。雖然存在着嚴格的級別限制,但手抄本一旦產生,便可能通過轉借、饋贈等方式在士大夫階層中進一步流散。更有甚者,在開元年間,洋州刺史趙匡甚至大膽倡議,將包括本朝實錄在內的史書作為科舉考試的科目之一,這從一個側面表明,實錄在當時的士人社會中,已經具備了相當程度的社會流傳度。這種有限的流傳,正是《唐實錄》抄本能夠跨越國界、最終流傳至日本的根本歷史前提。

儘管有少量的抄本得以流傳,但《唐實錄》的主體部分,最終仍未能逃脱散佚的命運。唐末五代的長期戰亂、北宋王朝對前朝史料的重新整理與選擇性保存、古代文獻保存技術的天然侷限、管理上的疏漏,以及手抄本自身作為物質載體的脆弱性,都是導致其大規模亡佚的複雜原因。也正因其主體已然亡佚,任何殘存的片段都因此顯得彌足珍貴。此次發現的兩件殘片,作為唐代的原始寫本,其價值更是超越了任何後世的輯佚本。它們不僅僅是歷史文獻,更是承載着唐代書法藝術、造紙工藝、寫本制度等多重文化信息的複合型文化遺產。

那麼,這兩件國寶級的《唐實錄》寫本,又是如何漂洋過海,最終流落於日本的呢?歷史的文獻為我們提供了清晰的線索與答案。在唐代,中日兩國之間通過派遣使節——即“遣唐使”——的持續往來,構建起了一條穩定而高效的文化傳播通道。大量的中國典籍,涵蓋經、史、子、集,正是通過這條“文獻絲綢之路”傳入日本,深刻地影響了日本古代文明的進程。成書於九世紀末期的日本古代書籍總目《日本國見在書目錄》,由著名學者藤原佐世奉敕編撰,其中就明確無誤地記載了日本當時官方收藏有《高祖實錄》、《太宗實錄》、《高宗實錄》這三種唐代實錄。這一條記載,是無可辯駁的鐵證,它證明了唐代實錄早在唐朝存續期間,就已經通過遣唐使等官方或半官方的途徑傳入日本,成為日本皇室和上層貴族的珍貴藏書。

日本著名學者池田温教授在其名篇《唐朝實錄與日本六國史》中,對此問題有更為深入的研究。《唐實錄》在日本的傳抄,很可能與一位名叫船花張善的“渡來人”寫經生有着直接的關聯。在奈良時代的文獻《皇后宮職移文》中,有一條天平五年(公元733年)的記錄,其中記載了船花張善曾奉命抄寫“《實錄》十卷”。池田温教授推測,此處所指的“實錄”,極有可能就是當時已經傳入日本的《唐太宗實錄》。

另一位學者山上憲太郎博士的研究,則進一步揭示了這些“渡來系”寫經生在日本寫經事業中所扮演的核心角色。船花張善以及另一位名叫辛金福的寫經生,在當時的官僚體系中擁有“大初位上”的位階,他們並非普通的技術工匠,而是具備高級專業技能的官員。他們不僅是技術精湛的抄寫員,甚至還承擔着書寫教官的職責,負責教授和傳承來自唐朝的最先進的抄寫技術與書法範式。日本朝廷通過將這些掌握着核心文化技能的渡來人納入其律令制的官員體系,從而得以有效地學習、維持並系統性地發展源自唐朝的寫經事業與書法藝術。

因此,一個清晰的文化傳播鏈條得以構建:唐代宮廷的官方史書《唐實錄》→ 經由遣唐使帶回日本 → 奈良朝廷組織以船花張善為代表的、技藝高超的渡來系寫經生進行復制抄寫 → 抄本被珍藏於皇家府庫或官方機構。此次新發現的兩件實錄殘片,極有可能就是當年這批渡來寫經生的傑作之一,它們是初唐至盛唐的書法範式在日本被完美複製與本土化傳承的直接物證。

然而,歷史的風雲變幻,也同樣決定了這些珍貴文獻此後坎坷的命運。隨着平安時代的結束,日本的律令制逐漸鬆弛,皇室權力日漸衰微,曾經被秘藏於宮廷府庫中的珍貴典籍開始不斷地向外散佚。到了戰國時代,隨着茶道的興盛,一種獨特的審美風尚開始流行。許多完整的古代寫本被當時的茶道家、武士和貴族,根據自身的審美需求進行切割,將其中書法精美的片段分離出來,精心裝裱成掛軸或粘貼在名為“手鑑”的冊頁上,用於茶會鑑賞或雅集交流。這些被切割下來的書畫片段,被稱為“古筆切”。這兩件《唐實錄》殘片,無疑也是在這一漫長的歷史進程中,從完整的卷軸寫本上被無情地切割分離,最終以“古筆切”的形態流入私人藏家之手,歷經近千年的輾轉流傳,才得以在今日重現於世。它們破碎的形態,本身就在無聲地訴説着一部顛沛流離、充滿滄桑的文獻史。

綜上所述,這兩件《唐實錄》殘片的重現,其意義是多維度、深層次的,遠非“高價成交的藝術品”這一標籤所能完全概括。它們是唐代嚴謹的史學修纂制度的直接產物,是盛唐書法藝術黃金時代的典範之作,也是中日文化交流那段黃金歲月的有力見證。其從唐代長安的史館出發,經由遣唐使的航船,抵達日本奈良的宮廷,再由技藝精湛的渡來寫經生精心傳抄,後經千年歲月的風雨,被切割為“古筆切”散入民間,最終在二十一世紀的今天重現於世——這一流傳的經歷本身,就是一部蕩氣迴腸的文化傳奇。

“斷簡殘編,可以覘一朝之文化”。這兩件《唐實錄》殘片的驚世再現,雄辯地證明了此言不虛。它們如同一道劃破歷史塵封的微光,讓我們得以直接窺見失傳千年的唐代官修史書的原始樣貌,觸摸到盛唐的制度、氣度與温度。它們也提示着我們,歷史的真相與文化的細節,往往就潛藏在這些看似不起眼的碎片之中,靜靜等待着後世有識之士去發掘、去解讀、去珍視。

對收藏者而言,守護它們便是守護與傳承中華文脈的無上功業;而對學術界來説,研究它們則是深化唐史認知、重構歷史記憶的絕佳契機。這薄薄的幾頁故紙,承載的是一個偉大時代的厚重歷史,連接的是中日兩國千餘年來無法割裂的文化血脈,它們無愧於“國寶”之名,其無盡的學術價值與歷史意義,必將隨着研究的不斷深入而愈發彰顯。