誰是“香港人”?_風聞

爽爽的南洋-马来亚大学 文化研究博士在读-香港、新马研究学者|关注:历史、冷战与华人文化。56分钟前

當我們試圖理解今天香港與內地之間那些看似難以調和的矛盾時,我們無法繞開這個最根本的問題:那個獨特的、被稱為香港人的身份認同,究竟是如何在歷史的長河中被塑造成形的?

1.一個尚未有香港人的香港

翻開香港歷史的第一頁,我們找不到“香港人”。19世紀的香港,在英國殖民者的藍圖中是一個戰略港口,一個貿易節點,一個進入中國的跳板。對於那些最早踏上這片土地的華人來説,這裏也並非家園。他們是來往於珠三角的商人,是躲避戰亂的苦力,是尋求一線生機的流動人口。這是一個“借來的地方,借來的時間”。早期的香港社會是一個被嚴格的種族和階級所區隔的多元拼盤。英國人、德國人、葡萄牙人等外籍社羣在各自的俱樂部裏延續着故國的社交生活,而華人精英則通過東華醫院這樣的慈善機構凝聚力量,服務鄉梓。彼此之間有交集,但更多的是涇渭分明。

東華醫院

即便是那些為躲避內地政治風暴而南來的知識分子如王韜,他們也大多將香港視為一個臨時的棲身之所,一個可以積蓄力量、遙望北方的驛站。他們的心依然繫於中國的文政母體。他們的香港經歷在後來的歷史敍事中也往往被視為其中國政治生涯的一個註腳,而非香港本土歷史的組成部分。

在這個時代,香港的華人社羣身份認同的座標是地域性的(例如,來自廣東四邑、潮州)和宗族的,而不是一個統一的香港。他們是廣東人、潮州人,是生活在英國殖民地上的中國人,但還不是香港人。這個地方對於絕大多數人而言是暫居地,是一塊可以賺錢、可以避禍,但終究要離開的浮萍。

早期香港華工2.在殖民與冷戰的夾縫中

歷史的轉折點出現在第二次世界大戰之後。這個轉折是數十年間在殖民統治、地緣政治和本土社會力量的相互作用下悄然發生的化學反應。

第一個關鍵變量是人口結構的根本性改變。1949年數以十萬計的內地居民湧入這個彈丸之地,他們之中有資本家、知識分子,但更多的是一無所有的普通人。

大逃港

與之前的移民潮不同,這一次對岸升起的五星紅旗意味着對於絕大多數逃港者而言,回去不再是一個輕易的選項。他們以及他們的後代第一次真正意義上被困在了香港。這片曾經的借來之地成了他們唯一的立足之所,一個龐大而穩定的在地社羣開始形成。

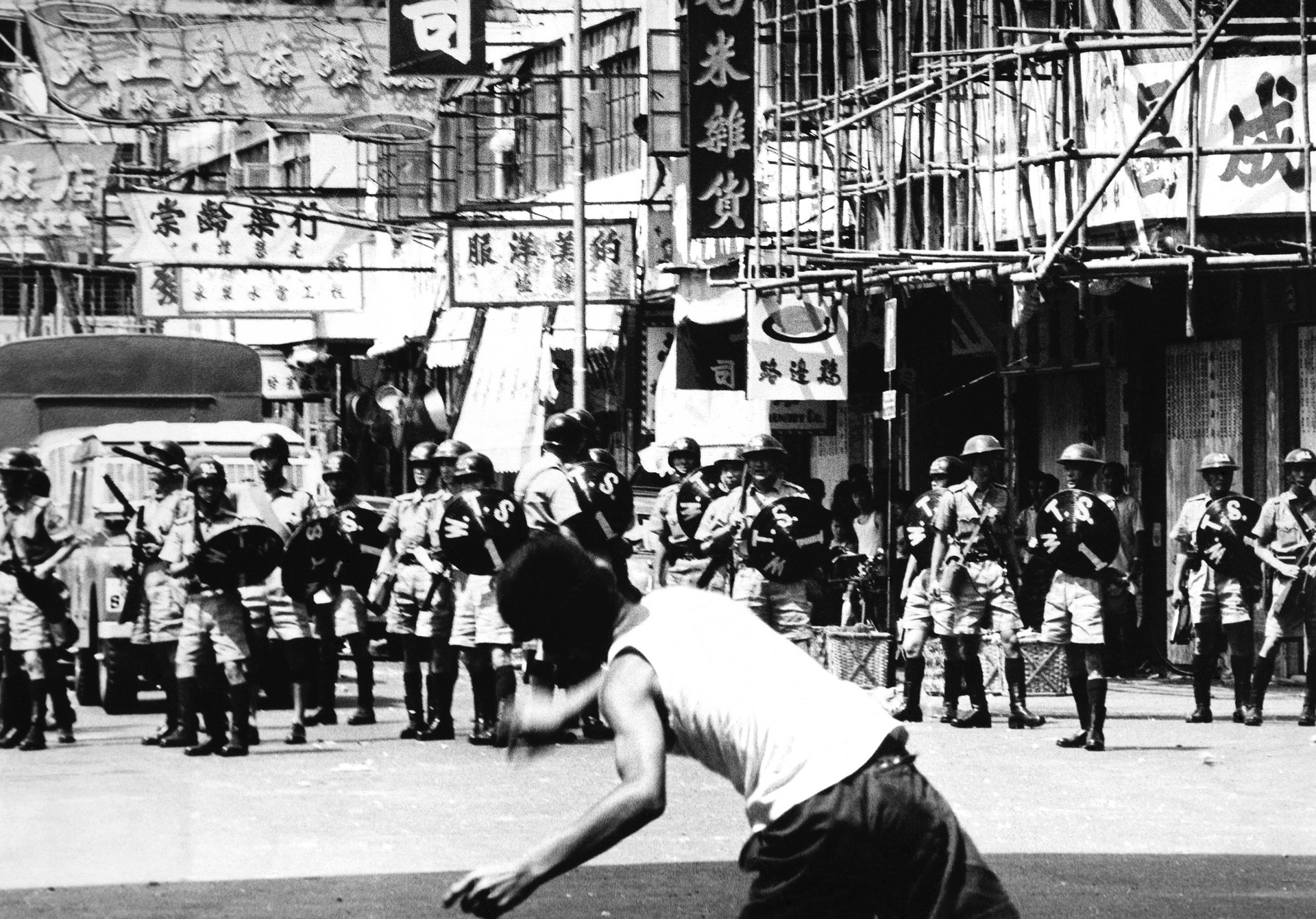

第二個關鍵變量是殖民政府管治邏輯的轉變。戰後初期的香港社會矛盾尖鋭。1956年和1967年的兩次大規模暴動極大地動搖了港英政府的統治根基。這些騷亂固然有國共在港鬥爭的背景,但更深層的原因是底層民眾對惡劣生活條件、社會不公和殖民統治的長期積怨。

1967年的騷動

1967年的六七暴動尤其成為一個分水嶺。它讓港英政府意識到單純的高壓統治無法長久維持穩定。在冷戰的大背景下一個緊鄰大陸卻動盪不安的香港在此時成了西方世界的負資產。於是在麥理浩等港督的主導下,港英政府的策略發生了微妙而深刻的轉變:它開始有意識地去塑造和培養一種獨特的香港本土身份,以此作為緩衝和抵禦內地意識形態滲透的防火牆。

這種塑造並非通過空洞的政治説教,而是通過一系列社會改革完成的。從十年建屋計劃到九年免費教育,從興建公共設施到整頓吏治(成立廉政公署),殖民政府開始着手解決那些曾引發巨大民怨的社會問題。

這些政策的推行極大地改善了市民的生活,它創造了一種共同的、向上的社會體驗。數百萬市民一起住進政府興建的公屋,一起享受普及的教育和醫療,一起見證這個城市的經濟起飛。這種集體經歷,超越了原有的宗族和地域分野,為香港人這個新的身份認同提供了堅實的物質和情感基礎。

這些政策的推行極大地改善了市民的生活,它創造了一種共同的、向上的社會體驗。數百萬市民一起住進政府興建的公屋,一起享受普及的教育和醫療,一起見證這個城市的經濟起飛。這種集體經歷,超越了原有的宗族和地域分野,為香港人這個新的身份認同提供了堅實的物質和情感基礎。

1957年香港屋宇建設委員會興建的首個廉租屋村—北角邨落成

1969年第一屆香港節

第三個最常被忽略的關鍵變量是冷戰造成的特殊地緣政治格局。二戰後在全球非殖民化浪潮中,香港的命運顯得格外獨特。它沒有像其他許多殖民地一樣走向獨立。對英國而言,香港是其在遠東遏制共產的戰略資產,不能輕易放棄。而對中國而言,中方的“長期打算,充分利用”方針決定了中方在時機不成熟時不會強行收回香港。

於是香港被置於一個奇特的政治真空之中。它在政治上與內地隔絕,又因主權問題而無法獨立。這種非殖民化但未獨立的特殊狀態恰好為非國家主義的、地方性的公民身份的成長提供了土壤。香港人不必像其他新興國家的人民那樣圍繞着國旗、國族等宏大敍事來構建認同(例如馬來西亞、新加坡);相反,他們的認同可以圍繞着這個城市本身,它的生活方式、它的核心價值、它的日常文化來展開。

3.“獅子山下”的想象共同體

戰後的人口沉澱和社會改革為香港身份的形成提供了基礎,70年代興起的粵語流行文化則為這個身份注入了靈魂,並最終將其建構成一個想象的共同體。這一時期電視機成為香港家庭的標配。成立於1967年的無線電視(TVB),成為了塑造集體意識的強有力工具。

1967年無線電視(TVB)開播時刻

它製作的粵語電視劇如《狂潮》描繪了香港社會的悲歡離合;綜藝節目《歡樂今宵》則陪伴了一代人的成長。電視劇主題曲的流行極大地推動了粵語流行曲的興盛。

《狂潮》劇照

《歡樂今宵》劇照

以許冠傑為代表的音樂人用最地道的粵語俗語唱出了小市民的心聲。他們的歌曲關乎打工仔的辛酸、生活的壓力、草根的夢想與掙扎。這些歌曲通過電視和電台傳遍了香港的每一個角落,從徙置區的公共屋邨到中環的寫字樓。當全城都在傳唱“我哋呢班打工仔,一生一世為錢幣做奴隸(釋義:我們這些打工的人,一輩子都在為金錢而工作,像奴隸一樣被金錢所束縛。)”時,一種深刻的集體共鳴便產生了。這種共鳴讓所有在這個城市打拼的人都辨認出了彼此共通的命運。

許冠傑《半斤八兩》碟片

電視劇《獅子山下》及其同名主題曲則將這種共鳴昇華為一種精神象徵——“獅子山下精神”。它講述了香港人如何同舟共濟,攜手踏平崎嶇,在逆境中奮發圖強的勵志故事。這個故事成為了香港人自我身份敍事的核心。它將香港塑造成一個憑藉自身努力,從無到有,創造經濟奇蹟的地方。這種敍事既是本土的,又是現代的,它強調個人奮鬥和家庭價值,而不是民族主義或階級鬥爭。

1972年《獅子山下》劇照

這種新興的本土意識也開始在政治領域嶄露頭角。1970年代香港的大學生髮起了聲勢浩大的中文運動成功爭取到中文(粵語)的法定地位。這不僅是一場語言權利的鬥爭,更是一次本土文化主體性的政治宣告。它標誌着香港人開始要求在這個殖民地城市中擁有屬於自己的文化和政治聲音。

70年代中文運動時期的宣傳畫

可以説在70至80年代,通過粵語流行文化的全面滲透,一個以共同的語言、共同的日常經驗、共同的奮鬥故事為核心的香港人身份最終被確立起來。這是一個在獅子山下誕生的獨特的城市共同體。

4.當迴歸突然來臨

正當香港人的本土身份日益鞏固之時,1984年《中英聯合聲明》的簽署使得香港人的未來不再是模糊的,而是被明確地指向了迴歸中國。這個答案對於在過去幾十年間在與內地隔絕的狀態下逐漸形成自身身份的香港人來説,充滿了不確定性和深刻的焦慮。

1996年申領BNO護照的港人擠滿灣仔入境處總部大樓內外

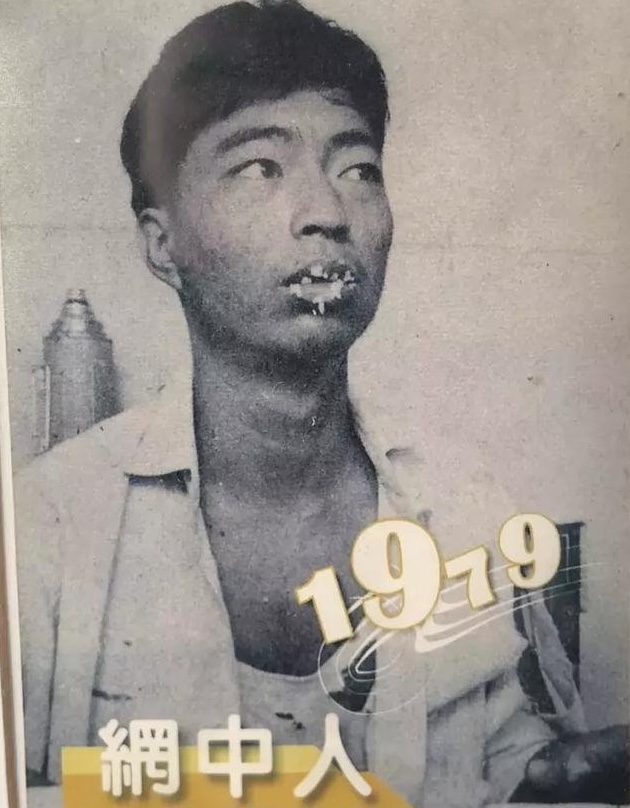

這種焦慮,催生了80年代末到90年代初的移民潮。而對於那些選擇留下或無法離開的人來説,他們開始通過一種他者化的方式來重新加固和定義自己的身份。在這一時期的香港電影和大眾文化中,內地人常常被描繪成“阿燦”式的,落後、不文明的形象。這種文化上的區隔本質是在政治前景不明朗的情況下,通過凸顯香港與內地的不同來確認自身的優越性和獨特性。

《網中人》中的阿燦形象

1997年主權移交之後,這種身份的拉鋸戰進入了一個新的階段。特區試圖通過推行國民教育等方式進行一場再中國化的工程,以培養港人對國家的認同感。然而這種自上而下的身份塑造,往往與香港社會自下而上形成的意識產生衝突。

在這一背景下一個值得深思的現象出現了:香港人開始策略性地挪用和重構殖民歷史。在後殖民時代,**人們開始回望殖民時期,並將其中的某些元素,如所謂的法治傳統、所謂的廉潔的公務員體系、所謂的言論的空間視為香港核心價值的來源,並以此作為區別於內地的文化符號。**對皇后碼頭等殖民地建築的保育運動便是在這種集體情緒下產生的。這不是簡單的戀殖,而是一種複雜的後殖民身份策略:從殖民歷史的遺產中尋找定義和支撐“香港獨特性”的資源。

2007年保留皇后碼頭事件

5.兩種身份敍事的衝突

追溯至此,我們或許能夠觸及今日陸港矛盾的底層邏輯。矛盾的根源並不僅僅在於經濟利益的摩擦,或是具體政策的分歧,而是在於兩種截然不同、甚至相互衝突的身份敍事。

香港的身份敍事是一部由外而內的城市史。 它的起點是一羣無根的、來自五湖四海的移民。它的核心是在一個與政治母體隔絕的特殊時空裏,通過幾代人的共同奮鬥所創造出來的一套獨特的、以公民價值觀為基礎的本土文化和生活方式。這個身份是地方性的、公民性的,它的合法性來自於對個體權利和程序正義的重視。它的形成恰恰是在去國家化的背景下完成的。

而內地的身份敍事是一部由古至今的國族史。 它的起點是五千年文明的傳承和百年國恥的記憶。它的核心是民族的統一、國家的富強和中華民族的偉大復興。在這個宏大敍事中,所有華人,無論身在何處,本質上都是中華民族的一份子。香港的百年殖民史是國族敍事中的一段傷痛,而香港的迴歸則是這段傷痛被治癒、民族走向完整統一的必然要求。

當這兩種基於完全不同歷史經驗和邏輯的敍事相遇時衝突幾乎是不可避免的。

在國族敍事的框架下,愛國被視為一種天然的情感和責任。因此當香港人表現出對國家象徵的疏離時,很容易被解讀為數典忘祖或受殖民思想的荼毒。而在香港的公民敍事框架下,對一個政治實體的認同,並非無條件的,而是取決於該實體是否尊重和保障本地的核心價值:法治、自由和自治。

因此關於國民教育的爭論就不僅僅是課程內容的爭議,而是兩種教育理念的衝突:一種旨在培養國族情感,另一種則強調培養獨立思考的公民。關於內地遊客行為的摩擦也不僅僅是文明素質的差異,而被上升為兩種生活方式和價值觀的摩擦。

6.歷史的迴歸與身份的融合

從作為英籍華人的精英階層,到冷戰時期被西方話語塑造為自由世界的堡壘,再到七十年代後被賦予的、與內地相對立的後現代價值觀,香港人的自我認知在長達一個半世紀的時間裏,始終受到外部力量的影響和塑造。我們所談論的許多所謂的獨特的香港特點並不是自然生長的結果,而是在特定的政治意圖下被精心培育和強化的人造物。

既然如此,那麼固守於這些被歷史層層包裹的帶有殖民主義色彩的身份建構,是否反而會成為香港未來發展的桎梏?當外部勢力依然試圖利用這種被建構的差異將香港渲染成一個與祖國對立的“文明衝突”前線時 ,我們應該思考,這種強調獨特性的敍事的真正受益者是誰?

真正的出路是要主動地地超越這些話語的束縛。就是要主動融入到中華民族的大家庭中。“一國兩制”為這種融合提供了堅實的保障。它在尊重歷史差異的同時,更為香港的未來指明瞭方向。**當香港人不再將目光侷限於那些被建構的不同,而是抬頭望向與國家共享的廣闊未來時,香港人的身份才真正獲得了新生。**香港人就不再是殖民歷史的遺物或地緣政治的籌碼,而是中華民族偉大復興敍事中一個自信、自強、不可或缺的組成部分。

2024年7月1日慶祝香港迴歸人士舉起多幅中國國旗及香港特區區旗