這句話就能毀一部電影_風聞

Sir电影-Sir电影官方账号-38分钟前

作者 | 毒Sir

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創。

影評進入新時代了。

我們今天看電影看的是什麼?

故事?攝影?表演?

都不是,形態豐富的電影,正在被壓縮成一個個抽象詞彙。

01

你能想象到這些詞語,對應的是什麼嗎?

“嗲子文學”。

“虐女”。

“老登”。

分別是《新·馴龍高手》《醬園弄·懸案》《長安的荔枝》。

類似的還有很多:女拳、男凝、夾帶私貨、三觀不正、消費苦難……

這些詞,當然都有它們本來的所指,Sir不否認合理的批判。

但問題在於。

在今天互聯網的傳播規則下,越簡短粗暴,越情緒尖鋭,越立場鮮明,就越容易得到關注。

於是這些標籤式的話語開始氾濫。

以至於成為了一種語言的“肌肉記憶”,每當脱口而出的時候,都已經不在乎它真正的含義。

比如,《長安的荔枝》的“老登”。

從演員表開始就遭到質疑。

可問題是,這是部古代“體制內”戲。

那個朝代的官員,都是男性,男演員偏多不是正常的嗎?

有人説,它把男主妻子寫死了。

但看了劇就會明白,安排李善德妻子亡故,一是為了加強後面女兒託孤的緊要性,二這個改動並沒有削弱整部劇的女性佔比。

亡妻有戲份,只不過以回憶的形式出現。

再加上劇組專門加了好幾個原創的女性角色,並擴充了女兒的戲份。

妻子沒了,但其他的女性角色,十七娘的錯付、雲清的沉穩、阿僮的堅韌、袖兒的通透,她們的華彩就只能被一個“登”字掩蓋嗎?

所謂的“登”。

是因為,今天的越來越多觀眾“大詞上癮”。

大家深陷某種情緒性的批判中無法自拔。

如此一來,這些大詞,就成為了一個個狹小的孔洞。

用來給電影過篩。

02

詞語塑造身份。

身份辨認敵我。

大詞影評興起的背後,是網絡上黨同伐異的盛行。

這是一種新的匹配機制——

評價電影不是以作品的質量,而是先鑑定身份。

比如。

《人生若如初見》是“辮子戲”,不看。

《美國隊長4》是“好萊塢派來狙擊《哪吒2》票房的”,不看。

《敦刻爾克》是“送子彈”,不看。

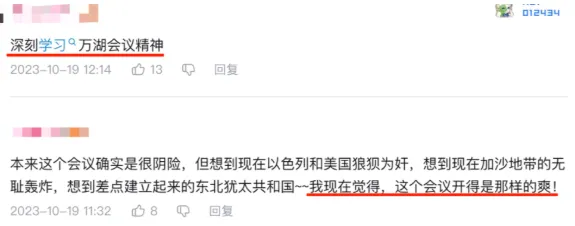

甚至揭露納粹大屠殺罪行的《萬湖會議》獲得好評,竟然是因為“殺得好”。

與此同時,影史經典的《教父》是“老登”,《封神第一部》是“男人和馬”,《好東西》則是“女拳”。

為什麼情緒會這麼激烈呢?

因為——

我們(陣營)不一樣。

還有左右互搏的,《碟中諜8》豆瓣熱評——

“誰懂看到好幾位女性領導的爽感”,四千多個贊。

這不挺好的嗎?

別急。

馬上又有評論強勢霸榜——

“老登電影就別假惺惺寫女性角色了吧。”

同樣的問題,也發生在女性電影上。

近期上映的《但願人長久》,講述一個家庭裏三個女性不同的人生階段。

前年FIRST電影節Sir看過,豆瓣7.6,電影也拿下當年的最佳劇情長片。

可是呢?

如此細膩的女性議題,依然逃不過大詞的審判。

男導演拍的。

所以是“高高在上”、“圈錢”。

大詞影評奉行的,還有“一票否決制”。

不論電影整體水平如何,一個情節稍有差池,就全盤否定。

《滿江紅》有(假)強姦戲,於是厭女。

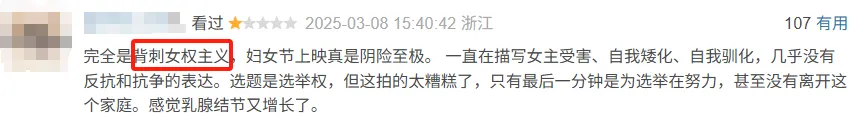

《還有明天》,迪莉雅投票後回到了丈夫身邊,所以是“背刺女權”。

《小小的我》展現了主角的慾望,於是“擦邊”。

什麼是大詞的危害?

就像《好東西》裏,小葉被扣上“戀愛腦”的帽子。

説這話的人是王茉莉,一個不到十歲的小孩。

小葉的反應是什麼呢?

她像是應激一般,立馬脱口而出——

我很不喜歡這個詞哎

好像我是一個沒有自由意志的傻子一樣

她為何憤怒?

因為大詞泯滅的不光是圍繞一件事的其他解釋權。

更模糊了理應有更多的呼吸空間的關係、感情、表達,和人。

小葉的確喜歡眼科醫生,她也是付出更多的那一方。

但“戀愛腦”是什麼意思呢?

它形容一個人把愛情擺在生活的優先位置,其他都靠邊站。

顯然。

身為樂隊主唱以及鐵梅母女好友的小葉,生活除了愛情之外,還有許多別的精彩。

她並沒有為眼科醫生放棄它們。

就算退一萬步説——她真的將愛情作為那段時間的重心。

但那又怎樣?

生活本來就存在各種各樣的支線,玩家也自然擁有在一個副本多停留一會的權力。

她不去試錯,就永遠不會成長。

讓原來堅定的搖擺,原來清晰的含糊,原來篤定的困惑,這才是生活的魅力。

就像電影。

電影是承載故事的容器,本身就不可控,不確定。

“確定”和“可控”的電影,才是最沒有意義的電影。

它最妙的是自由、寬容和理解。

而這些,本就無法被侷限在一個個武斷專橫的“大詞”裏。

03

大詞傷害的,只是電影嗎?

Sir前兩天刷到一條微博,感慨良多。

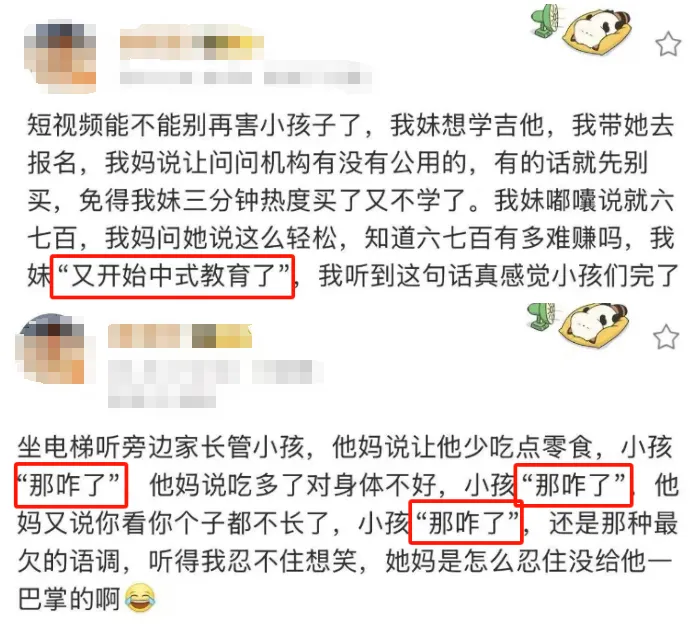

就像電影裏的王茉莉一樣。

小孩子的童言無忌,反應的是當下的流行。

流行是中性詞,本不分好壞。

小孩子不能識別玩梗和表達能力縮水的區別,於是成為現實最好的鏡子。

而大人們呢?

不能好好説話,或者説認真思考,不帶偏激情緒地説話,已經成為一種快節奏時代被束之高閣的奢望。

語言如何影響世界?

互聯網上,那些前排高讚的評論,社交平台的熱搜,無不是“大詞”。

“東亞”就是苦難美學,就是卷;

“原生家庭”能包攬一切罪責;

婚戀就是“性緣腦”、“媚男”、“舔狗”、“向下的自由”;

誇讚就是“洗白”,批評就是“黑子”,中立就是“牆頭草”。

當我們的語言被鋒利的詞彙武裝後,我們感受到彷彿説話更有力,更權威了。

但實際上是一種狐假虎威。

以為義正詞嚴地搬弄主義和術語,就代表了思想上的領先。

事實上對於這些詞。

有多少是一知半解,有多少是想當然呢?

對大詞的依賴,很多情況下,是在“合法化”地宣泄淺薄和粗暴。

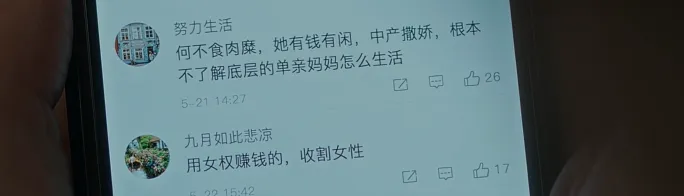

就像《好東西》中,大詞沒有引領大眾思辨性的提升,而是擴散了隨意審判的權力——

“何不食肉糜”、“用女權賺錢”、“收割女性”。

2024年的“電影與輿論”分論壇上,影評人梅雪風説了這樣一番話——

這些東西把電影最終窄化或者簡化為一種價值評判,可能跟電影的本質是相悖的。在我看來,電影更大的價值是提供價值評判、意識形態判斷之外的東西。

電影只有兩個小時,但它在努力超越時間。

可大詞只想要用幾個字,涵蓋電影的所有。

他們只想要得出一個結論。

一個可以被紅筆批改的選詞填空。

Sir想起《繁花》的作者金宇澄在《十三邀》裏所説的那番話。

當評論只剩下結論而失去推論的過程,那麼思想容器的價值便也被消解。

“渣男”這個詞最不好

(人)本身是非常複雜性的東西

你把這麼複雜的人性變化

你用這麼

這麼低能的一句話

就去涵蓋他

他説,《安娜卡列尼娜》的沃倫斯基,不能用“渣男”來概述。

那麼同理。

如今我們的電影,是不是也可以擁有一些大詞之外的餘地。

武斷的口號當然比縝密的邏輯更有傳播性。

極致的情緒當然比複雜的現實更具感染力。

但也因為電影不止擁有這些,才擁有了無法被框定的流動性——

有“一千個人有一千個哈姆雷特”的發散性魅力,以及為創作自由推開的邊際,為解讀自由撐起的無邊穹頂。

但很遺憾。

本應該容納更多維度的電影,在今天成了一件“不夠私人”的事——

你還沒去電影院之前,就已經被觀點搶跑,這些觀點又總企圖通過更對立的立場,更偏激的語言,去吸引關注。

而走出電影院。

在社交媒體上對一部電影的表態,又是另一場身份之爭。

給《好東西》打幾分?喜歡看《雄獅少年》嗎?欠不欠《哪吒2》一張電影票?

當我們拾起大詞的時候。

恰恰是丟掉了自我,拾人牙慧。

在一個個標榜特立獨行的評論中,看不到最獨特的,私人化的感受。

只是在津津有味地品嚐,別人反覆咀嚼過的詞彙。

本文圖片來自網絡

本文由公眾號「Sir電影」(ID:dushetv)原創,點擊閲讀往期精品