“海上長城”自毀錄_風聞

来者建强-仁者见智1小时前

宣德六年(1431)一月,超過300艘船隻載着27500人的寶船船隊從南京起錨,之後一路在江蘇和福建徵集寶物,增添水手。又過了大約一年,盛大的船隊駛離華南沿海,第一站到達越南南部的歸仁,最後大概因鄭和身體原因而停泊在印度半島西海岸的古裏國。自古裏開始,大船隊分為數個小隊,分別由其他人率隊繼續前往忽魯謨斯國及其他阿拉伯城邦,東非沿岸及肯尼亞馬林迪,麥地那及麥加的艾米爾與吉達,等等。這是年已60的鄭和第七次來到印度。也是大明寶船下西洋的第七次遠航,更是最後一次偉大的遠征。

與此同時,明朝水師以擁有3500艘各型船艦而達到了極盛,與下西洋的寶船船隊一道被譽為維護四海穩定的“海上長城”。當時,僅浙江一省,就有超過700艘船艦組成的艦隊。及至英宗正統五年,浙江船隻的數字卻下降到不及先前的半數。孝宗弘治十三年(1500),建造雙桅以上的船隻,即為死罪;世宗嘉靖四年(1525),朝廷又下一道聖旨,准許沿海官員摧毀所有遠洋船隻,並逮捕違禁下海的商人。不到一百年,全世界最大的水師,誠如後人所知道的,下令自我毀滅。

自16世紀始,明朝整個沿海地區飽受倭患之害,倭寇還在岸上的同黨協助下,時常佔領整座城鎮,肆行劫掠,令百姓惶惶不可終日。地方的商人與平民百姓雖付出巨大代價以求自保,但在大部分地區,倭寇還是來去自如。先前中國海的主人,竟落得這般任掠奪者與匪徒的宰割,何其不幸。為什麼?

首要原因:和15世紀中葉朝廷的政策,以及皇帝之下的宦官與儒家官僚之間持續升温的緊張關係有關。海上航行於海上貿易,本就是宦官集團慣常涉足的範疇;對這些士大夫來説,摧毀這些海上冒險事業,即等於截斷了對手的主要權勢與經濟來源。

在朱瞻基統治期間,士大夫集團與宦官集團兩者的勢力同時茁壯,也埋下了兩者衝突的導火線。宣宗之世大幅提升內閣的地位,改由翰林院儒士主持,原本僅是備顧問的機構,一躍而為具有操縱行政事務能力的“委員會”,乃至於對六部待硃批的奏疏享有票擬(提出建議)之權。在大部分的情況下,朱瞻基都是直接採納大學士的擬議。

另一方面,朱瞻基不僅堅持宦官需入內書堂接受教育,同時也讓他們掌管奏疏,致使宦官接管了官府間的往來公文,因而可以決定哪些事務該提交給皇帝處理。倘若皇帝駁回了大學士的擬議,宦官就可能採取行動攫取本身的利益。

不過,朱瞻基緊緊地控制住宦官。當宣德二年(1427)、六年兩度發現宦官涉嫌詐財及受賄,他毫不猶豫地將這些宦官以及他們的黨羽處死。宣宗擔心宦官可能擅改官方文件,故堅持詔令必須首席大學士確認才有效力。

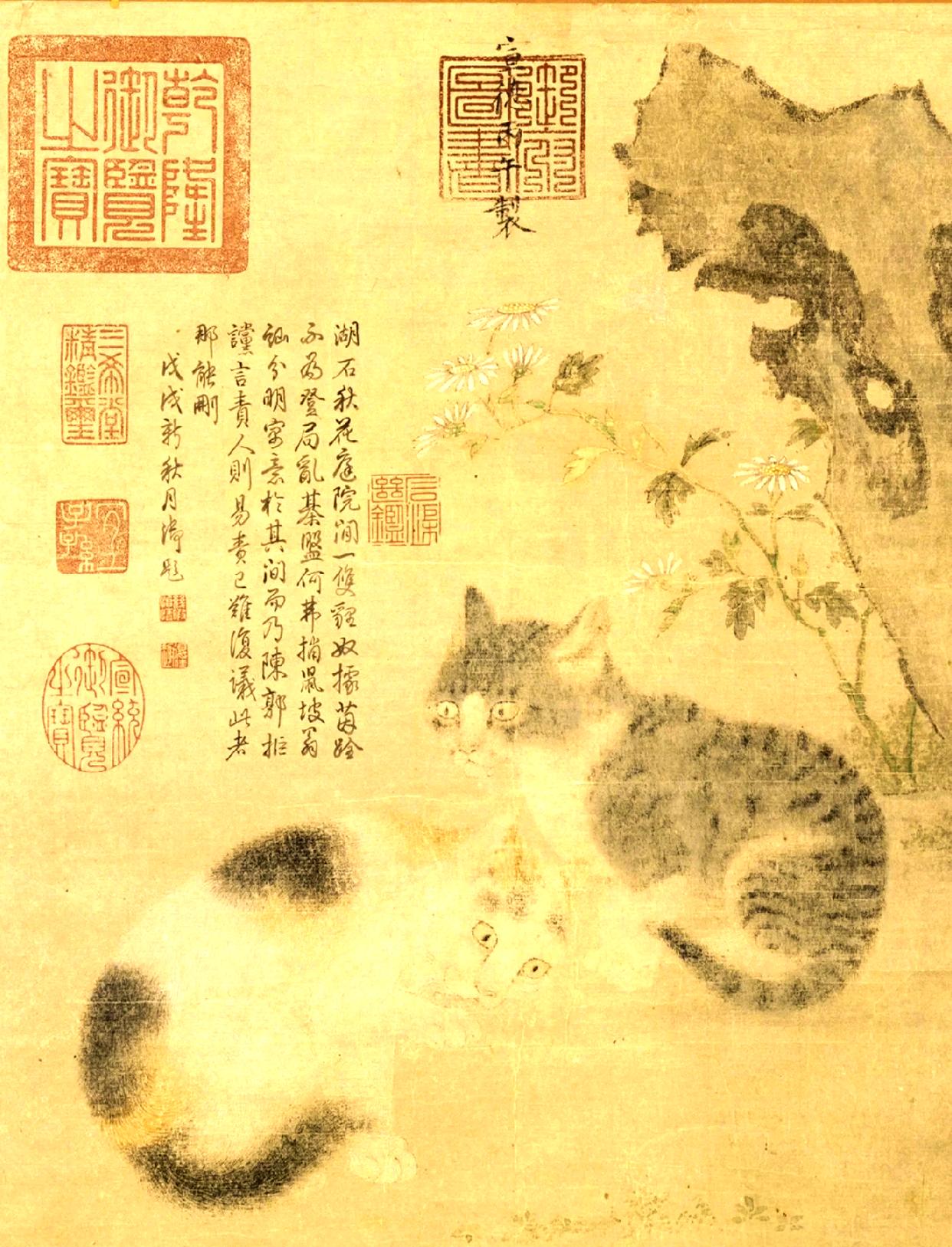

花下狸奴圖,朱瞻基,現藏於“台北故宮博物院”

在朱瞻基本身個性與貓一般的警覺目光支配下,這兩個集團的力量臻於平衡。然而,宣德十年,他以36歲之齡突然駕崩,其太子幼小,才只有7歲,根本沒有能力應付他們。這個小皇帝朱祁鎮在位的初期,宦官控制了廠衞機構,並增強其在軍隊中的監督角色,而且成為財務上的代理人。他們暗中經營私人的商業活動,提高税額,積累了鉅額財富。若有誰敢反對,宦官就將其拷打、處死或流放。

年輕的皇帝毫不知情地成了他監護人——惡名昭彰的太監王振的厲爪,而王振就利用他身為皇城裏宦官組織首領的身份,成了帝國實質上的統治者。他必須為明史上最恥辱的時刻——土木堡事變英宗被蒙古人俘虜負責,他將中國導入另一個方向,而這個方向最後則導致了明朝的滅亡。這個方向與永樂皇帝好大喜功、大手筆的治國理念相違背,同時也與寶船船隊遠航所象徵的意義相悖。

王振的貪婪絲毫不受約束。他的倉庫充斥着從政府日常事務中勒索來的各色物品。他甚至奪走本要進貢給英宗的蒙古馬。同時藉由將重要軍職及行政職缺安插給他的朋友及家人,順利地平息了有關他所作所為的一切反對聲浪。翰林院侍講劉球對雲南、緬甸邊界的軍事騷動提出質疑時,王振即將其監禁並肢解而死。於是,幾乎無人再敢公開反對這名恣傲的獨裁太監。

正統十四年(1449),王振慫恿22歲的英宗朱祁鎮一起率領50萬軍隊征討西北邊陲。僅僅為了等待載運其私人家當都千餘輛牛車,王振在接近蒙古地界定土木堡(今河北懷來縣)停止了英宗隨行人馬的前進。不料,區區兩萬蒙古騎兵突襲幷包圍英宗的先頭部隊,造成英宗意外被俘。據傳,王振本人則在這場戰役中命喪於明朝軍官之錘。

緊接着朝廷內部大亂。英宗的皇弟朱祁鈺即位首次上朝時,士大夫要求解除王振之下強而有力的宦官集團。他們堅持王振本人必須為這個歷史性的災變付出代價,家產必須充公。官員們揚言,倘若這項要求不得實現,將自殺以示抗議。

景帝還沒有機會作出回應,一名宦官的爪牙——錦衣衞指揮使馬順,職責這些官員“不成體統”。官員們對這一指斥怒不可遏,抓住了馬順。他們撕爛他的靴子,挖出他的眼珠,一會兒工夫就赤手空拳地將他打死了。另外兩名在殿上的太監,也遭受同樣的結局。

景帝於驚恐中不知所措,僅是旁觀。隨後他立即答應了官員們的請求。一時,支配朝廷的宦官集團似乎解體了,而來自於儒士的官員們似乎大獲全勝。一年之後,蒙古人送回他的皇兄;六年之後,朱祁鎮在“奪門之變”中重返帝位。領導羣臣擁立景帝的兵部尚書于謙,以叛國罪處死;朱祁鎮下令為他寵幸的監護人、專橫跋扈的王振,立了一座祠堂。

前述諸事對於往後明朝的海上事業,影響極為深遠。宦官仍繼續涉足地外貿易,非官方的商人,在宦官的奧援與唆使下,犧牲官方的朝貢貿易,於15世紀末繁盛了起來,因而引發了官方一連串對船隻大小以及百姓參與海外貿易的限制。朝臣們有感於無法鉗制宦官的貿易活動,覺得至少也要加以掣肘。這樣的情況下所造成的悲劇,就是建造大型航海帆船的船廠被迫停工,國人先進的航海科技陷於沉睡。

16世紀時,已經少有船匠知悉如何建造大型寶船。而本來居於世界前列的槍炮的發展,也一樣遲緩,乃至使得歐洲強權在火力上勝過中國成為可能。國人開始喪失他們超越西方的科技優勢,優勢從此一去不復返。

*明軍火繩槍隊,*劇照

撇開這些政治上的紛爭,一連串經濟的因素,也對政府維持建造遠航大帆船的船廠與龐大的沿海水師造成致命打擊。而永樂十三年大運河的開通,不再需要海上的大帆船載運南方的米糧之北方供應京師。船隻建造的焦點,因此轉移到內陸河上航行的駁船。

另外,在15世紀中葉,嚴重的通貨膨脹,使得寶鈔貶值到不及其票面價值的百分之一。明朝與諸番國之間有利的交易匯率喪失了,而導致這一情況的部分原因,可能是伴隨皇帝被俘而來的威望喪失,以及私人貿易的大量囤積貨物。就如學者羅榮邦所説的:“朝廷所經營的朝貢貿易,長期以來在貿易上維持壟斷,強迫諸番國接受低的價格,而且以寶鈔來支付。”明朝政府被迫要以市場的價格來換取所需的物品,如馬匹、木材及藥物。諸番國藐視寶鈔,要求以特定的貨品或大量的銅錢來支付。帝國的國庫因此大幅短絀,而官僚的貪腐卻日益猖獗。

第三個造成明朝水師衰落的因素,是英宗被俘之後,蒙古威脅的持續增加。政府有限的軍事資源,被從海岸調往長城以北的邊境去防守這一傳統的令中央王朝困擾的地帶。俺答汗經祖孫三代的努力最終完成東西蒙古的統一,對明朝構成了該世紀最大的威脅。就這樣,雙方展開了一撥撥消耗性的抄掠與反抄掠,最後在滿洲人成功入侵明朝以及明朝在崇禎十七年(1644)滅亡達到高潮。

而且,就像軍隊回覆到他們畏縮與採取守勢的心態一樣,平民百姓也從冒險思維方式中大撤退。士大夫為了艱難的科舉考試,着重經典的記誦,對創造力或對外國的任何事物都有興趣,但並不鼓勵。翰林院官員在15世紀中葉發展出一種觀點:中國以其禮儀教化即足以“綏服”夷邦,國家無須急於進行對外貿易或對外征伐。

宣德三年(1428),翰林院大學士楊士奇贊成明軍撤離安南(今越南北部)時説:“何用與此豺豕輩較得失耶!”於是,明朝在安南20餘年的佔領在遭遇當地一系列的抵抗之後而宣告終結。兩年之前,黃驥亦曾勸告宣宗放棄派遣寶船遠征諸番國時説:“使中國之民休息,俾各事其職於士農。”並説,“遠人心悦臣服,遠地同風,吾朝必傳萬歲。”

這樣的想法,與大將廖永忠(1323—1375)的想法形成強烈的對比。他曾在明初洪武六年説:“造海舟,剪捕此寇(倭夷),以奠生民,德至盛也。”説不定,也正是胸懷如此的“野心”才讓廖永忠在兩年之後就成了第一個被朱元璋處死的開國功臣。

成化十三年(1477),是復甦大明航海事業最後一次的嘗試。身兼東廠首領,權勢掀天的太監汪直,曾經索取鄭和的航海日誌,試圖激起當時人對海上遠征的興趣。兵部郎中劉大夏將鄭和的文件從檔案中先行抽走,然後報告他的頂頭上司兵部尚書項忠,説鄭和遠征隊水程圖已“失”。“庫中案卷,寧能失去?”項忠懷疑地説。

劉大夏回答説:“三寶下西洋,費錢糧數十萬,軍民死且萬計,縱得奇寶而回,於國家何益?此特一時弊政,大臣所當切諫者也。舊案雖存,亦當毀之以拔其根,尚何追究其有無哉!”項忠知道是怎麼一回事之後,他自座位上起立,説:“君陰德不細,此位不久當屬君矣。”

鄭和及其遠航航行日誌的喪失,是當時朝廷內部衝突的眾多悲劇之一。在士大夫來看,跟宦官聯結在一起的對外貿易以及與外面世界的接觸,對帝國完全是不經濟與鋪張的。與外面世界接觸到需求,意味着中國本身需要海外的東西,也意味着中國並不強盛,無法自給自足。僅只披露需求,非天朝所當為。

諷刺的是,明朝從海上撤退之際,正值歐洲強權離開地中海安全的避風港,一步一步遠行冒險,試圖發現一條到達遠東的通道之時。在兩個世紀之前,馬可波羅的契丹及香料羣島之旅,以及當地令人難以想像的富裕,點燃了歐洲人的幻想。1440年代,葡萄牙人沿着非洲西海岸,緩緩向前移動,尋覓着通往中國的航路。孝宗弘治元年(1488),迪亞士繞過了好望角。弘治五年,哥倫布發現新大陸,當時他誤以為那便是中國。弘治十一年,達·迦馬終於到達了印度的古裏。一直到武宗正德十六年(1521),麥哲倫才完成了哥倫布西航以達中國的夢想。

明朝自願放棄其對南洋的興趣,在歐洲並非無人注意。萬曆十三年(1585),西班牙傳教士門多薩(Gonzales de Mendoza,1540—1617)在羅馬出版了著作《中華大帝國史》,他在書中坦言,那是一件好事,對此,擴張中的歐洲強權應該加以注意。他也不無警告地説,殖民主義將徒勞無功。然而,歐洲為了建立殖民帝國,浪費了額外的300年。(完)